Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

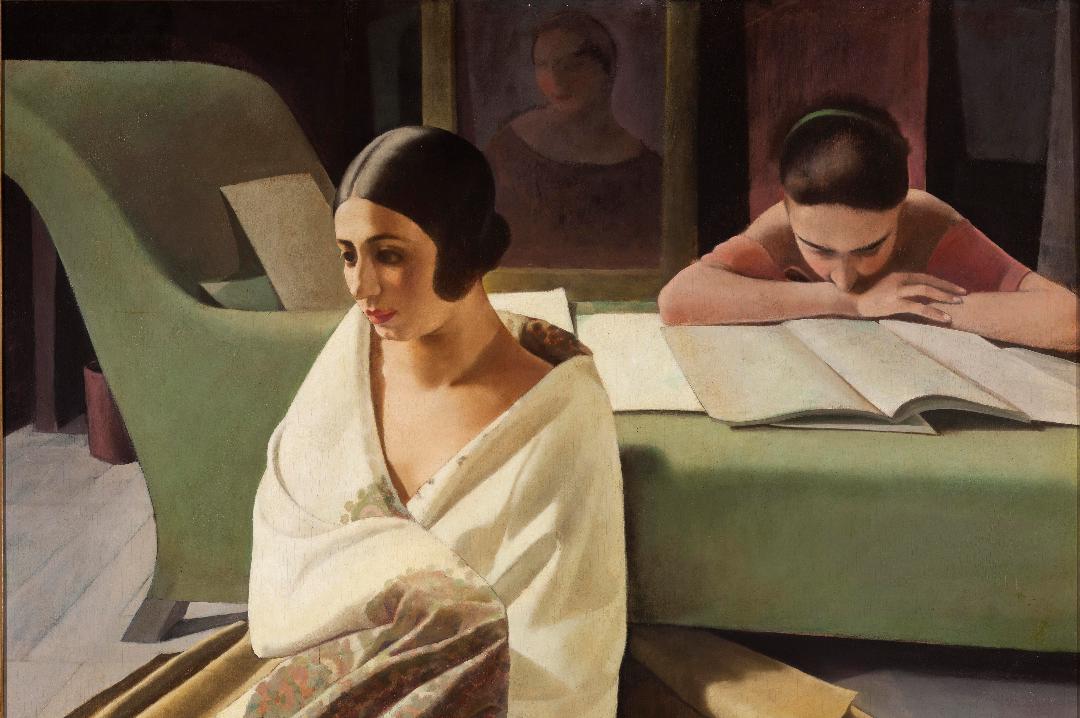

Il mondo esatto, misurato e silenzioso di Felice Casorati (Novara, 1883-Torino, 1963) torna dopo 35 anni (dal 15 febbraio al 29 giugno) nelle sale di Palazzo Reale con una nuova, grande antologica che, come si addice ai maestri, s’intitola semplicemente «Casorati». Promossa da Milano-Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Marsilio Arte con l’Archivio Casorati, la mostra è curata da tre studiosi come Giorgina Bertolino, Fernando Mazzocca e Francesco Poli, che hanno riunito 109 sue opere miliari ordinandole in un percorso cronologico sì, ma con affondi sugli snodi più significativi. La mostra si apre con l’araldico «Ritratto di signora» (1907), con cui Casorati esordisce, ventiquattrenne, alla Biennale di Venezia, esibendosi in una spericolata e magistrale sinfonia di sete nere e di candide trasparenze, e prosegue fino alla fine della sua vita con una sequenza di capolavori, i primi dei quali realizzati nelle città (Padova, Napoli, Verona) in cui visse al seguito del padre, ufficiale di carriera, assorbendone la cultura pittorica. Ma dopo la tragica morte del padre sarà Torino, dal 1919, ad accoglierlo: vi si stabilirà definitivamente, trovando nell’elegante compostezza della città un rispecchiamento perfetto della sua necessità di ordine, razionalità e misura. Una speciale attenzione, in mostra, va ai suoi legami con Milano, città con cui Casorati, accorto amministratore della propria fama, coltivò stretti rapporti. Ne parliamo con Giorgina Bertolino.

Dottoressa Bertolino, perché Casorati, così tenacemente «torinese», puntò su Milano?

Milano è stata la prima città in Italia a dotarsi di un moderno sistema dell’arte. Dopo essersi concentrato sull’asse espositivo Torino-Venezia, per la sua prima vera presenza in una galleria privata, nel 1921, Casorati sceglie la Galleria Pesaro, la più importante della città, in una mostra fondamentale nella genealogia del nuovo classicismo. Nel 1922 è la volta di Bottega di Poesia e nel 1924, di nuovo, della Galleria Pesaro. Senza dimenticare che nel 1926 e 1929 Casorati avrebbe preso parte alle mostre milanesi di «Novecento italiano» di Margherita Sarfatti. Una strategia precisa, la sua, perché Milano era la scena dove la competizione con gli altri artisti era più vivace e in quelle prime mostre infatti aveva scelto di esporre solo la produzione recente, trascurando la Biennale di Venezia del 1922. Ci tornerà nel 1924, presentato da Lionello Venturi e di lì, con i «ritratti Gualino» e altri, prenderà il via il suo successo di ritrattista in Italia e sulla ribalta internazionale.

In mostra avete dedicato un’intera sala a questi mecenati per cui Casorati (con l’architetto Alberto Sartoris) progettò tra l’altro il teatrino privato.

Sì, abbiamo riunito i ritratti di Riccardo Gualino, di Cesarina e del figlio Renato, e quelli della loro cerchia, dal maestro Alfredo Casella (1926) a Raja (Markman, Ndr), danzatrice russa che, con la sorella Bella, condivise con Cesarina la passione per la danza libera, oltre a quattro sculture che Casorati ideò per il teatrino Gualino: il «Suonatore di chitarra» e tre bassorilievi, uno dei quali mai esposto. In mostra abbiamo ricomposto quegli «insiemi» di opere che Casorati amava creare e che raccontano il suo mondo. Lo dobbiamo alla generosità di tanti prestatori, la Gam di Torino in primo luogo, da cui vengono ben dieci opere, tra le quali quelle del 1919 che ci hanno permesso di riunire il ciclo delle «grandi tempere», con la trilogia ideale formata da «Una donna (Attesa)», «Bambina con scodella», «Uomo delle botti», cui si aggiungono «Maria Anna De Lisi», dipinto in cui figura la testina «Ada» (la cui terracotta, della Gam, è disposta accanto) e «Mattino (Colazione)», dalla Collezione Cerruti-Castello di Rivoli. Era, questo, uno dei pezzi forti della collezione di Casella insieme a «Conversazione platonica» del 1925 (in mostra), in cui il pittore ritrae, celandolo, l’amico architetto Alberto Sartoris. E sarà proprio alla mostra organizzata da Sartoris al Musée Rath di Ginevra che Casorati invierà, «fresca di vernice», l’«Annunciazione» del 1927, esposta a Palazzo Reale per la prima volta in Italia in un’antologica dell’artista. Sono insiemi e specularità che danno coerenza alla mostra, facendone non una semplice cronologia ma una storia di opere, di mostre, di collezioni.

Qual è stato il contributo dell’Archivio Casorati?

Ci è stato di grande supporto, grazie al confronto costante e ai documenti fotografici (alcuni inediti) e scritti che ci ha messo a disposizione. Da aprile l’Archivio aprirà nello Studio Museo Felice Casorati di Pavarolo, sulla collina torinese, una mostra (documentata in catalogo) di mobili disegnati dall’artista, studiati da Davide Alaimo, che ha approfondito la stagione torinese del protodesign, quando i pittori collaboravano con gli architetti.

Felice Casorati, «Ritratto di Renato Gualino», 1923-24, Viareggio, Istituto Matteucci