Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessio Vannetti

Leggi i suoi articoliC’è una cravatta su ogni passerella, o quasi. Compare come di consueto nelle sfilate uomo, ma anche in quelle di alta moda. Si è vista per esempio — non troppo discreta, anzi ostentata — all’interno dalla collezione haute couture primavera/estate 2025 di Schiaparelli, a Parigi, firmata da Daniel Roseberry. In altri contesti, l’elemento in questione risulta assente, come evidenziato da Brioni, che ha presentato una collezione caratterizzata dall’assenza di imposizione sul corpo, preferendo invece valorizzarne la naturalezza. I tessuti leggeri e la palette cromatica, ispirata ai toni autentici e raffinati delle Isole Brioni – da cui la maison trae il proprio nome – sottolineano intenzionalmente questa mancanza. Per Brioni, tale oggetto non necessita di alcuna reinterpretazione o revisione, essendo già parte integrante del suo DNA; la modalità più efficace per rappresentarlo è, infatti, attraverso la sua stessa assenza.

In altri luoghi invece la sua presenza si sente e si vede; non è dominante, né pretende d’esserlo: aleggia. È un’eco, più che un comandamento di stile, è styling invece che gesto creativo.

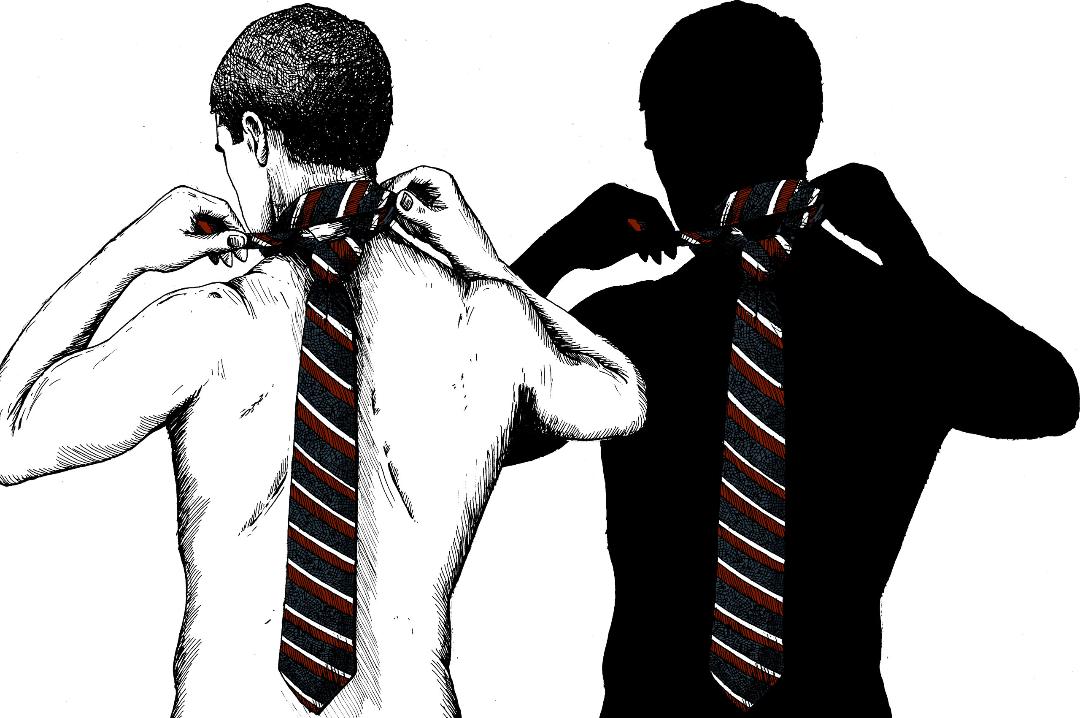

Il nodo che un tempo sanciva autorità, disciplina, verticalità gerarchica e potere fallico, oggi stringe un’idea più evanescente: un futuro possibile, a tratti sfocato, quasi onirico. Spesso neppure si stringe più: la cravatta viene appoggiata, lasciata scivolare sotto un colletto slacciato, raccontata oltre che indossata.

E quando si manifesta, è spesso regimental. La più classica. Quella del padre, del nonno, del maschio archetipico che oggi ha ceduto il passo alla polo blu. Quel drappo di stoffa, la cravatta, viene ora riscoperto dai giovanissimi con uno sguardo istintivo, quasi archeologico. Ne intuiscono il potenziale decorativo, l’ambiguità, la sensualità, il fascino fuori dal tempo. Svuotata di senso, torna sulle superfici dei corpi presenti che raccontano il futuro, in fondo stiamo parlando di collezioni che arriveranno nei negozi l’estate del 2026.

Brioni S/S 2026

Schiaparelli Couture S/S 2025

Saint-Laurent S/S 2026

L’ultima tornata di sfilate e presentazioni realizzate tra Parigi e Milano hanno raccontato un tempo trasformativo complesso, un tempo in cui media indipendenti, quali 1granary curato dagli studenti della St Martin di Londra, o designer di spessore, quali Italo Zucchelli, hanno sentito la necessità di articolare un pensiero critico sul sistema e sul suo attuale cammino. Da un lato c’è il call out alla stasi, non la polizia tedesca della fu Germania Est, ma l’immobilismo in cui verterebbe il settore, dall’altro una macchina che funziona da anni seguendo un suo bioritmo preciso forgiatosi dopo la grande crisi post «licenze selvagge». C’è stato un tempo in cui il nome bastava. Il nome su una cravatta (appunto), su una penna, su una bottiglia di profumo: tutto valeva, purché firmato. A partire dagli anni ’70, e in modo esplosivo negli ’80, la moda scopre la sua vena industriale più redditizia: la licenza. Un sistema semplice ed efficace per monetizzare rapidamente il potere del marchio, estendendolo a categorie merceologiche sempre più lontane dal suo cuore creativo. Il primo ad averlo spinto al parossismo è stato Pierre Cardin. Visionario e spregiudicato, fu il primo designer a destrutturare l’idea stessa di esclusività: mise il suo nome su oltre 800 prodotti, dalle camicie ai mobili, dagli orologi alle auto, fino agli snack. L’idea era rivoluzionaria, quasi pop: rendere la moda accessibile, espandere l’identità del brand in ogni spazio possibile. Il risultato? Un impero commerciale. Ma anche la perdita irreversibile dell’aura. Cardin diventò ubiquo, ma svuotato. Da emblema dell’eleganza a logo generico su oggetti di massa. Lo stesso rischio, qualche anno più tardi, lo corse anche Gucci. Gli anni ’80 videro il marchio fiorentino intrappolato in una rete di licenze disordinate, spesso low-end. Il brand era ovunque e quindi, paradossalmente, non era più da nessuna parte. Fu solo negli anni ’90, con l’arrivo di Tom Ford alla direzione creativa e Domenico De Sole alla guida del business, che Gucci tornò a essere desiderabile. Il piano fu chirurgico: estetica precisa e zero compromessi. Cosa accade a seguire? Fu implementato un modello di ricostruzione identitaria che ha fatto scuola e che è ancora emulato da molte aziende. Il caso Gucci insegna che si può risalire. Il caso Cardin ricorda che la discesa può essere molto in discesa.

Celine S/S 2026

Nella sfilata di debutto di Jonathan Anderson da Dior — forse il momento più atteso di questa stagione — c’è una visione «multiversica», dove l’heritage tutto, anche quello recentissimo, diventa materia viva, flessibile, da piegare e reinventare. Come nel film Everything Everywhere All At Once, dove Michelle Yeoh si muove attraverso realtà parallele, identità divergenti, possibilità simultanee, anche il menswear dello stilista irlandese approdato nella maison Parigina sembra attraversare «universi altri» e porsi come base solida per la ridefinizione di una nuova estetica. In fondo Anderson non è uno dei pochi millenial che ce l’ha fatta, è piuttosto uno bravo che ha fatto un bellissimo lavoro. Uno che ha capito che potenzialmente il tempo non è più lineare. Le nuove generazioni lo vivono come un ventaglio di simultaneità: presente e passato, archivi e TikTok, tailoring e techwear. Tutto coesiste, Everything, Everywhere All At Once. Come coesistono, nel quotidiano, estetiche e inquietudini, bellezza e caos, desideri e responsabilità. Il linguaggio della moda maschile sta seguendo lo stesso ritmo dissonante ma autentico, costruito non più sull’imposizione ma sull’affezione, non più sulla forma pura ma sul significato che ogni forma può accogliere.

È una rivoluzione silenziosa. Ma profonda. Quella che sposta il maschile dal codice sociale all’esperienza personale. E che fa del gesto — anche solo l’utilizzo di un simbolo come la cravatta — un piccolo atto di riconciliazione tra epoche, tra modi, tra sé e il proprio tempo. In più occasioni e in più epoche, sono state le sfilate maschili a segnare un cambio di passo estetico ed etico. In tal senso, Giorgio Armani e Hedi Silmane ovvero due degli autori che hanno saputo leggere la loro epoca, catturarne il potenziale semiotico e tradurlo in idee per il guardaroba maschile.

Giorgio Armani S/S 2026

Dior S/S 2026

Dior S/S 2026

In parallelo, Julian Klausner firma il suo debutto da Dries Van Noten con una delicatezza formale che commuove. La sua è una moda nuova pienamente centrata nell’universo Van Noten. Anche qui la cravatta compare, a tratti, sempre sfilacciata, quasi dimenticata. Oppure si staglia fiera su una camicia bianca interrotta da un foulard di seta stampato usato come pareo. È un dettaglio che serve a ricordare, non a regolare. I suoi uomini camminano in uno spazio futuro che non è più quello del potere, ma quello della possibilità.

E mentre Jonathan Anderson e Nicolas Klausner riscrivono i codici della mascolinità con la penna lieve della gentilezza, Saint Laurent rientra nel calendario ufficiale con l’autorevolezza di chi conosce profondamente il mestiere — e ne domina le regole. È un ritorno che non cerca stupore, ma afferma padronanza. La mano è quella di Anthony Vaccarello, belga di origine, cresciuto tra il rigore meticoloso di Karl Lagerfeld e il glamour di Donatella Versace. La sua scrittura è chiara, strutturata, autoriale. Nulla è lasciato al caso. L’uomo che cammina nella Bourse de Commerce non indossa la cravatta per nostalgia o maniera: la lascia intravedere, appena dischiusa sotto la camicia, come un gesto intimo, quasi erotico, più che un vezzo stilistico. Se alla prima lettura la collezione può evocare il lessico degli anni Ottanta — nelle proporzioni, nelle tensioni — è solo osservando con lente ravvicinata, look dopo look, colore dopo colore, che si svela la vera operazione: una costruzione sofisticata sulla silhouette maschile, trattata non come reliquia d’archivio, ma come campo di forza futuro. Vaccarello non tributa un giovane Monsieur Yves: lo trascende. E costruisce, con coerenza e intelligenza, un messaggio unico, dove collezione, casting, musica, accessori e scenografia non sono cornice ma firma d’autore.

Parlando di classicismo anni ’80, ma senza quella necessità di convincere, senza quell’urgenza di potere è il luogo in cui si fa sentire Giorgio Armani, che negli anni ’80 ha insegnato al mondo che l’uomo può essere potente anche senza pesare. Con American Gigolò prima, e Miami Vice poi, Armani ha tolto struttura e imbottiture per restituire una silhouette morbida. Lì dove prima c’era la corazza, lui mise il piacere di vestire. Piacere che da quel momento ha reiterato collezione dopo collezione con ossessività manicale e, ovviamente da maestro. God Save the King.

Dolce & Gabbana, da parte loro, giocano su un altro registro. La loro rivoluzione fu carnale, viscerale, e cominciò nel 1990 con un modello in mutande bianche e canottiera. Un gesto netto, audace, profondamente italiano. Spogliarono l’uomo dei suoi codici per riportarlo alla carne, alla strada, alla realtà meridionale e popolare. Oggi, 35 anni dopo, la loro collezione primavera-estate 2026 sembra tornare lì, con uomini in pigiama e completi che sanno di intimità, di casa, di languore. La cravatta è di nuovo lì, ma come ornamento ironico. Un dettaglio fragile che galleggia sopra camicie leggere, come a dire che l’epoca dell’uomo d’acciaio è mutata in altro

Dries Van Noten S/S 2026 © GORUNWAY

Dolce & Gabbana S/S 2026

In chiusura, una nota sottile di pensiero in costante evoluzione – e non potrebbe essere altrimenti – la sfilata Prada uomo per la primavera-estate 2026. Un capitolo che segna una cesura decisa e calibrata con i codici del passato recente. Miuccia Prada e Raf Simons lo dichiarano senza ambiguità: «Volevamo un cambio di tono». Un’intenzione che si traduce in una collezione misurata, quasi meditativa, dove la forma veste più le idee che il corpo. A tredici anni esatti da Il Palazzo, iconico esperimento di sfilata che mise in scena attori come Adrien Brody e Tim Roth in un gioco di potere visivo, oggi il copione si riscrive in uno spazio aperto che in qualche modo richiama alla mente. Non più posture da uomini di Stato, ma figure attraversate dal tempo e dallo sguardo altrui. La cravatta — simbolo per eccellenza dell’autorità maschile — sparisce senza clamore: non c’è, e la sua assenza non invoca nemmeno un’alternativa. È qui che Prada afferma la sua tesi più profonda: l’eleganza è curatela individuale.

E così, tra annodarla, lasciarla pendere o ignorarla del tutto, la cravatta si è fatta specchio di un maschile in perenne riscrittura, più affezionato al simbolo che allo stilema tossico dal qual proviene, più interessato al gesto che all’ortodossia. In un panorama dove anche l’assenza ha valore semantico e il codice si fa sempre più soggettivo, resta una sola certezza: il guardaroba maschile tornerà a essere specchio del contemporaneo. E se una volta la cravatta stringeva il collo con sicurezza fallica, ora accarezza il senso di chi la sceglie. Perché, in fondo, la moda maschile sta cercando di smettere di dire chi sei. E ha iniziato a chiedersi chi sei.

Prada S/S 2026

FINISSAGE | The Gesture and the Memory

Where the tie is more remembrance than requirement, more evocation than necessity

There is a tie on nearly every runway—or nearly so. It appears, as expected, in menswear shows, but also in haute couture. Take, for instance, its conspicuous appearance in the Spring/Summer 2025 haute couture collection by Schiaparelli in Paris, designed by Daniel Roseberry. Elsewhere, its absence speaks louder, as in Brioni's collection, which celebrated the unforced body, preferring fluidity and refinement over sartorial imposition. The lightweight fabrics and the subtle palette—a nod to the Brijuni Islands from which the house takes its name—underscore the deliberate omission of the tie. For Brioni, the tie requires no rethinking, no revival; it is embedded in its DNA. And the most eloquent way to represent it is, in fact, by leaving it out.

Elsewhere, the tie lingers. Not commanding, not insistent: it hovers. It whispers rather than dictates. It is styling, not design.

The knot that once declared authority, discipline, hierarchy and phallic power now binds a far less tangible concept: a future possibility, hazy and dreamlike. Often it is not tied at all—just draped, loosely tucked beneath an unbuttoned collar. It is narrated more than worn.

And when it does appear, it is often a regimental. The classic. The one worn by fathers, grandfathers, the archetypal male now replaced by the navy polo. That strip of fabric, the tie, is now rediscovered by the youngest with a sort of instinctive, almost archaeological gaze. They sense its decorative power, its ambiguity, its sensuality, its untimely charm. Emptied of meaning, it re-emerges on contemporary bodies to speak of the future. After all, these are collections that will hit stores in Summer 2026.

The most recent runways in Paris and Milan told of a complex transitional time—a moment when independent voices like 1granary, run by Central Saint Martins students, or seasoned designers like Italo Zucchelli, felt the urge to express critical thinking about the fashion system's current direction. On one hand: a call-out of stasis (not the East German kind, but a more conceptual gridlock). On the other: a machine still running on the biorhythm it forged in the post-“wild license” era.

There was a time when a name was enough. A name on a tie (precisely), on a pen, on a perfume bottle: all that mattered was the signature. Starting in the '70s and exploding in the '80s, fashion discovered its most lucrative industrial vein: licensing. A simple, effective method to monetise the power of a brand by extending it into ever-distant product categories. Pierre Cardin was the first to push this to the extreme. Visionary and unapologetic, he deconstructed exclusivity itself, slapping his name on over 800 products—shirts, furniture, watches, cars, snacks. The idea was revolutionary, almost Pop: democratise fashion, spread brand identity into every available space. The result? A commercial empire. And an irreparable loss of aura. Cardin became omnipresent—and thus, vacuous. From elegance icon to generic logo.

Gucci faced the same risk years later. The '80s trapped the Florentine label in a maze of disorganised, often low-end licenses. The brand was everywhere, and therefore, paradoxically, nowhere. Only in the '90s, with Tom Ford's creative direction and Domenico De Sole at the business helm, did Gucci regain desirability. The strategy was surgical: strict aesthetics, zero compromise. What followed was a masterclass in identity rebuilding—one still emulated today. The Gucci case proves: it is possible to rise again. The Cardin case warns: the fall can be steep.

Jonathan Anderson's debut at Dior Men—perhaps the season's most anticipated moment—offered a "multiversal" vision, where even the most recent heritage becomes living matter, bent and reinvented. Much like the film Everything Everywhere All At Once, where Michelle Yeoh navigates parallel realities and divergent identities, Anderson's menswear for Dior traverses "other universes," becoming a new aesthetic foundation. Anderson isn't just one of the rare successful millennials—he's one who understood that time is no longer linear. The new generations perceive it as a fan of simultaneities: past and present, archives and TikTok, tailoring and techwear. All coexist. Everything, Everywhere, All At Once. As do aesthetics and anxieties, beauty and chaos, desire and responsibility.

The language of menswear now follows the same dissonant but authentic rhythm—no longer built on imposition, but on affection. No longer about pure form, but about the meanings form can carry.

It's a silent revolution. But a deep one. One that shifts the masculine from social code to personal experience. Where a gesture—even just wearing a symbol like a tie—becomes a small act of reconciliation between eras, between selves, between one's past and one’s time.

Time and again, it has been the men's shows to mark a turning point, both aesthetic and ethical. Giorgio Armani and Hedi Slimane come to mind—designers who have consistently captured the semiotic pulse of their age and translated it into menswear.

Meanwhile, Julian Klausner makes his debut at Dries Van Noten with a delicacy that moves. His vision is a new kind of fashion, fully in tune with the Van Noten universe. Here too, the tie appears—frayed, forgotten. Or bold, layered over a crisp white shirt broken by a printed silk foulard worn as a pareo. A detail meant to remember, not to regulate. His men walk not through power, but through possibility.

While Anderson and Klausner rewrite masculinity with a gentler pen, Saint Laurent returns to the official calendar with the gravitas of one who knows the craft—and controls the rules. No spectacle here, just mastery. Anthony Vaccarello, Belgian by birth, trained between the rigour of Karl Lagerfeld and the glamour of Donatella Versace, brings a clear, structured, authorial vision. Nothing is accidental. The man walking through the Bourse de Commerce doesn't wear a tie out of nostalgia or style mannerism: he lets it peek, barely unfastened under his shirt, more intimate gesture than stylistic tic. At first glance, the collection may echo the 1980s lexicon—in proportion and tension—but look closer: it's a masterfully engineered redefinition of the male silhouette, not as relic, but as a future force field. Vaccarello does not pay tribute to a young Monsieur Yves—he transcends him. And delivers a coherent, intelligent message where casting, clothes, music and set aren't a frame, but a signature.

Speaking of '80s classicism, but devoid of the urge to convince, Giorgio Armani returns to his rightful place. Back in the '80s, he taught the world that a man could be powerful without the weight. With American Gigolo and Miami Vice, Armani removed padding and structure, offering instead a soft silhouette. Where once was armour, he introduced the pleasure of dressing. A pleasure he has pursued, collection after collection, with maniacal consistency and, of course, mastery. God Save the King.

Dolce & Gabbana, for their part, play a different tune. Their revolution was visceral, carnal—it began in 1990 with a model in white briefs and a tank top. A bold, Italian gesture. They stripped the man of his codes to return him to flesh, to the street, to Southern and popular reality. Thirty-five years later, their Spring/Summer 2026 collection seems to revisit that moment: men in pyjamas and suits that whisper of intimacy, domesticity, languor. The tie is back—ironically. A fragile detail floating over sheer shirts, as if to say: the age of the steel man has melted into something else.

Finally, a note of thought in constant evolution—as it should be: Prada Men for Spring/Summer 2026. A new chapter, calmly severing ties with the recent past. Miuccia Prada and Raf Simons are explicit: "We wanted a change of tone." And so they delivered a measured, almost meditative collection, where form dresses ideas more than bodies. Thirteen years after Il Palazzo, the iconic show starring Adrien Brody and Tim Roth in a game of visual power, Prada now rewrites the script in an open space reminiscent of memory. No longer statesmen's stances, but figures touched by time and others' gaze. The tie—ultimate symbol of masculine authority—vanishes without fanfare. No replacement, no void to fill. Here Prada posits its most radical thesis: elegance is individual curatorship.

And so, whether knotted tight, left to hang loose, or ignored altogether, the tie has become a mirror of a masculinity in perpetual rewriting—more attached to the symbol than to the toxic system from which it emerged, more interested in the gesture than in orthodoxy. In a landscape where even absence carries semantic weight and the code grows ever more subjective, one certainty remains: men’s wardrobes will once again reflect the contemporary. If once the tie gripped the neck with phallic certainty, today it grazes the sensibility of the one who chooses it. Because, ultimately, men’s fashion has stopped trying to declare who you are. And started asking instead: Who might you be?

Altri articoli dell'autore

L’apporto delle stiliste donne al menswear mette in luce l’elemento della pluralità insito nel concetto di maschile e va riconosciuto il valore dato da uno sguardo esterno per cogliere le crepe insite nella sua costruzione

Nel pieno del fashion reset, tra musei, passerelle e vetrine, la moda ridefinisce la propria identità e il proprio senso. Un viaggio tra mostre, designer e spazi dove l’abito diventa linguaggio, esperienza e pensiero

Quattro mostre, diverse per tono e ambizione, studiate da altrettanti curatori: Fabiana Giacomotti insegna; Angelo Flaccavento interpreta; Olivier Saillard scolpisce; Demna riassume

Nata come atto di resilienza contro la banalità, la techno è architettura sonora, pratica sociale, invito al disallineamento. Ne troviamo i segni nella letteratura, nel design, nella moda e nelle arti visive