Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Maurita Cardone

Leggi i suoi articoliAl largo di Long Island verso l’Oceano Atlantico, una sottile isola barriera lunga 51 chilometri e larga meno di uno, accoglie una costellazione di piccole comunità di villeggiatura circondate da dune di sabbia, paludi salmastre, pinete e boschi. Alcune di queste sono un santuario della cultura gay e dell’arte del vivere bene.

Fin dai primi decenni del Novecento, quando l’omosessualità era ancora criminalizzata in tutti gli Stati Uniti, dalla vicina New York qui arrivavano uomini e donne in cerca di un luogo in cui poter esprimere liberamente la propria sessualità. In particolare le località di Cherry Grove e The Pines iniziarono a diventare un «buen retiro» per la nascente comunità gay che le plasmò a immagine e somiglianza del proprio stile di vita e gusto, dando origine a uno stile abitativo rivoluzionario e trasformando l’isola in una «città ideale» fatta di case in dialogo con la natura, passerelle in legno e pinete.

Nei decenni del secondo dopoguerra, mentre i sobborghi si riempivano di case coloniali su misura per la famiglia nucleare, Fire Island offriva una contro-narrazione. Qui, una generazione di architetti queer e i loro clienti hanno reinventato lo spazio domestico americano, sfidando gli ideali eteronormativi radicati nell’architettura residenziale tradizionale. Il risultato è una radicale reinterpretazione del Modernismo in cui sparisce il cemento e compare una sensualità fatta di natura, libertà ed espressione personale.

Al centro di questa trasformazione fu Horace Gifford (1932-92), architetto il cui lavoro a Fire Island negli anni ’60 e ’70 contribuì a definire il linguaggio architettonico della regione. Allievo di Paul Rudolph e Louis Kahn, Gifford coniugò il Modernismo accademico con le esigenze di una comunità giovane e creativa. Se l’architettura modernista è razionale, maschile, universale, a Fire Island divenne queer, sensuale, sperimentale e individuale. Gifford e i suoi colleghi, tra cui Harry Bates, Marcel Bretos e Earl Combs, usarono i principi modernisti non per imporre ordine, ma per invitare alla fluidità.

Una veduta degli interni della casa al 603 di Tuna Walk, realizzata nel 1965 da Horace Gifford. Photo: Bill Maris

Con metrature interne spesso inferiori ai 100 metri quadrati, le case di Fire Island erano piccole per gli standard suburbani americani, ma ricche di nuove possibilità di vita. Nelle architetture di Gifford e compagni, la casa diventa uno spazio sociale e per il divertimento, in cui privato e pubblico si confondono e in cui al centro c’è il vivere comune. Al cemento di Kahn, Gifford sostituì il più economico legno di cedro o sequoia; i suoi spazi erano in stretta comunicazione con l’esterno e i suoi progetti abbracciavano il paesaggio anziché dominarlo. Pareti scorrevoli in vetro dissolvevano i confini tra interno ed esterno. Le terrazze solarium diventavano palcoscenici per performance sociali e sensuali. Le case erano aperte, fluide e spesso orientate verso il sole e il mare, rispondendo all’ambiente in modo ecologico ed erotico. Queste non erano case per la famiglia tradizionale, ma rifugi per amanti, artisti e amici. Spazi in cui le regole della vita domestica potevano essere riscritte o abbandonate del tutto. Open space, luce naturale e ornamenti minimali enfatizzavano il corpo umano e il suo movimento nello spazio. In contrasto con l’ideale suburbano di contenimento e privacy, queste case celebravano l’esposizione, erano porose e performanti. La loro estetica (doghe in legno, terrazze avvolgenti, docce aperte) rifletteva una libertà dalle convenzioni e un deliberato distacco dai rigidi ruoli di genere e dalle strutture domestiche dell’epoca.

Fu lo stesso Gifford a realizzare i sogni di Calvin Klein quando, a fine anni ’70, al picco del suo successo, lo stilista comprò una casa a Fire Island cui l’architetto aggiunse una piscina, una palestra, un giardino e spazi per le feste. La sensualità essenziale della moda di Klein, fatta di linee pulite, pelle nuda e fascino androgino, riecheggiava il linguaggio architettonico del Pines. Sull’isola, Klein portò le vibrazioni, la scena e le feste di Studio 54, suggellando il ruolo unico del Pines come santuario e palcoscenico: un luogo dove i creativi potevano sperimentare con identità, estetica e struttura sociale lontano dallo sguardo della società dominante.

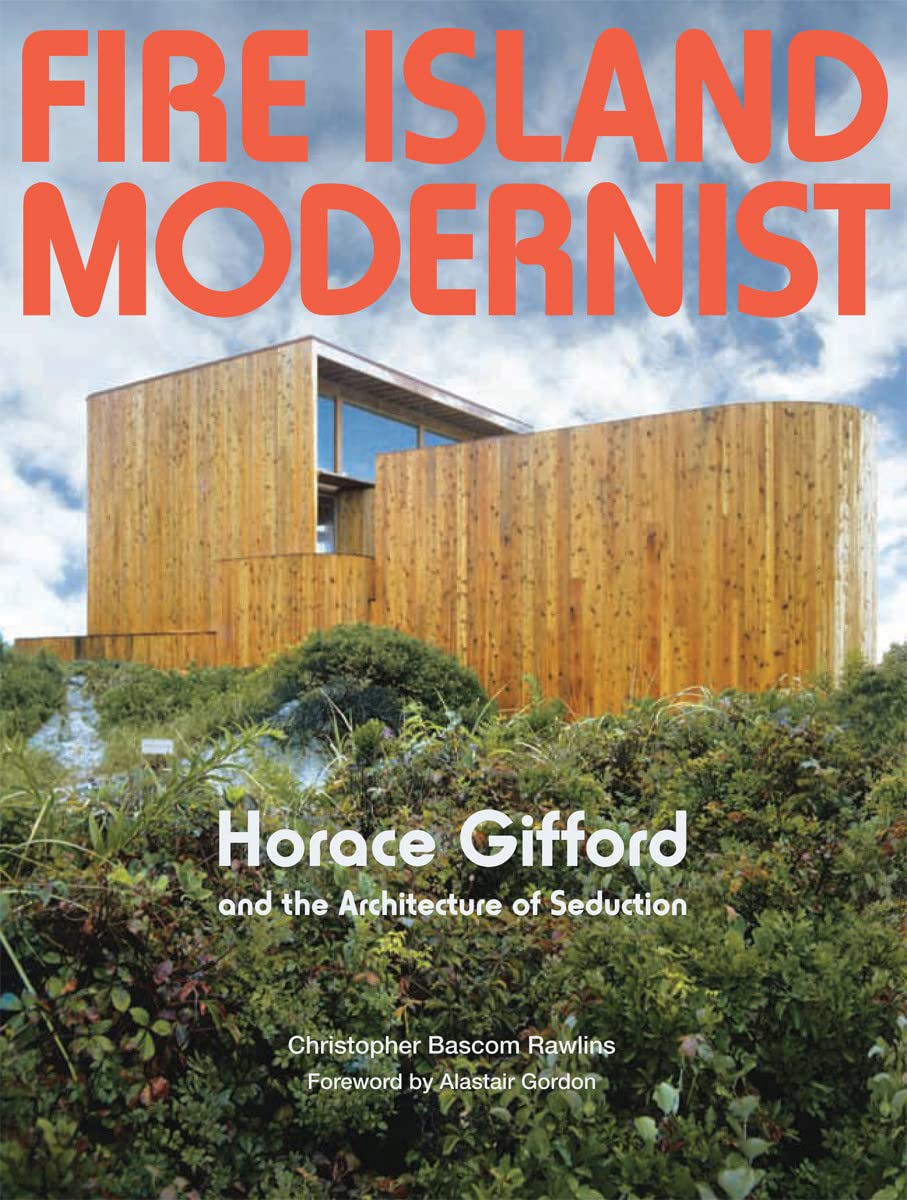

Questa e altre storie sono raccontate nel libro Fire Island Modernist. Horace Gifford and the Architecture of Seduction (appena ripubblicato, in edizione ampliata, da Exhibitions International: 224 pp., ill. col., € 65), in cui l’architetto Christopher Rawlins ripercorre storia e cultura di questo paradiso gay attraverso la vita e l’opera di Gifford. Un libro che è anche una sorta di guida, oggi, per chi voglia immergersi personalmente in quelle atmosfere, in parte conservate, visitando luoghi, natura, edifici. Sull’isola, racconta Rawlins, venivano in villeggiatura celebrità come Elizabeth Taylor, Montgomery Clift, Truman Capote, Diane von Fürstenberg, che tuttavia vivevano in case modeste accanto a villeggianti della classe media, non nelle magioni circondate da alte muraglie dietro cui oggi siamo abituati a immaginare i «vip». Secondo Rawlins queste case sono fatte per passarci del tempo senza preoccupazioni e, per questo, sono concepite anche per non dover essere sottoposte a continui interventi di manutenzione, come succede invece per le classiche abitazioni suburbane americane. Per preservare e diffondere lo spirito e la storia di questa comunità, Rawlins ha creato il sito web pinesmodern.org, che raccoglie informazioni sulle più belle architetture dell’isola e consente ai visitatori di creare un proprio itinerario alla scoperta del patrimonio architettonico dei Pines, con l’obiettivo di celebrare e ricordare il ruolo che Fire Island ha avuto nel creare una nuova estetica e gettare le basi della cultura gay di cui è stata la prima patria.

Un interno dell’abitazione al 519 di Porgie Walk, realizzata nel 1963 da Horace Gifford. Photos: John Hall. Courtesy Scott Bromley

Una veduta della casa al 603 di Tuna Walk, realizzata nel 1965 da Horace Gifford. Photos: Albert Vecerka/Esto

Ai Pines, oggi, molte delle case di Gifford e dei suoi contemporanei sono ancora in piedi, con la loro presenza leggera tra le dune, abitate e adorate dagli attuali proprietari, felici di essere depositari di un pezzo di storia della società e del costume americani. Una di queste è il rifugio di Scott Bromley, anche lui architetto, il cui nome è legato alla progettazione dell’iconico Studio 54 a New York. Lui e il suo compagno vivono in una delle prime, oltre che più sperimentali e affascinanti, delle case di Gifford: uno spazio ottagonale, sui cui lati si alternano terrazze quadrate e camere affacciate sulla stanza centrale protetta da un grande tetto a falde. Bromley, che a Fire Island ha iniziato a venire da villeggiante negli anni ’50 e già dalla fine degli anni ’70 iniziò ad affermarsi come architetto di riferimento ai Pines, acquistò la casa nel 1981. La sua ristrutturazione ha mantenuto proporzioni e dinamiche dello spazio originale, ampliandolo e aggiungendo alcuni spazi sul perimetro esterno.

Portando sull’isola lo spirito di apertura e sensualità usato per progettare lo Studio 54, luogo che più che un semplice nightclub fu un teatro di liberazione per una generazione, lo studio Bromley Caldari Architects ha preso in carico la ristrutturazione di alcune delle architetture più belle dell’isola. Tra queste, una casa degli anni ’60 a forma di A, una struttura iconica dell’architettura americana e simbolo di vacanze e tempo libero. L’intervento di Bromley Caldari Architects ha sopraelevato la struttura per soddisfare gli standard per la prevenzione delle inondazioni, riconfigurato gli interni per migliorarne la funzionalità e integrato materiali sostenibili pur preservando la geometria scultorea e il rivestimento in cedro della struttura originale. Scott Bromley e Christopher Rawlins sono due generazioni diverse di architetti che hanno fatto una missione della conservazione dell’identità architettonica unica dell’isola, fondendo passato e presente per creare o reinventare spazi che onorano la storia radicale di questi luoghi e la comunità che qui ha saputo creare una piccola utopia ancora in evoluzione.

Horace Gifford morì nel 1992 in quella epidemia di Aids che devastò la stessa comunità che il suo lavoro aveva nutrito. Ma la visione di quegli sperimentatori rimane. L’eredità di Gifford e degli altri resta non solo nell’estetica, ma nella filosofia. Mentre nell’edilizia residenziale riaffiora il dibattito su pubblico e privato, privacy e condivisione, fluidità e permeabilità, l’architettura di Fire Island offre un modello lungimirante, in cui lo spazio domestico non è definito dall’unità familiare, ma da famiglie d’elezione, dal piacere collettivo e dalla sensibilità ecologica. A cinquant’anni da quelle prime sperimentazioni, è nel cedro consumato dal vento e nella quiete di una terrazza immersa nel verde che si trovano le tracce di un sogno americano diverso, non costruito dietro staccionate ma aperto sul mare e la libertà.

La copertina del volume

Altri articoli dell'autore

In contemporanea con Art Basel Miami, l’Institute of Contemporary Art inaugura la nuova stagione espositiva con due figure emblematiche dell’arte americana

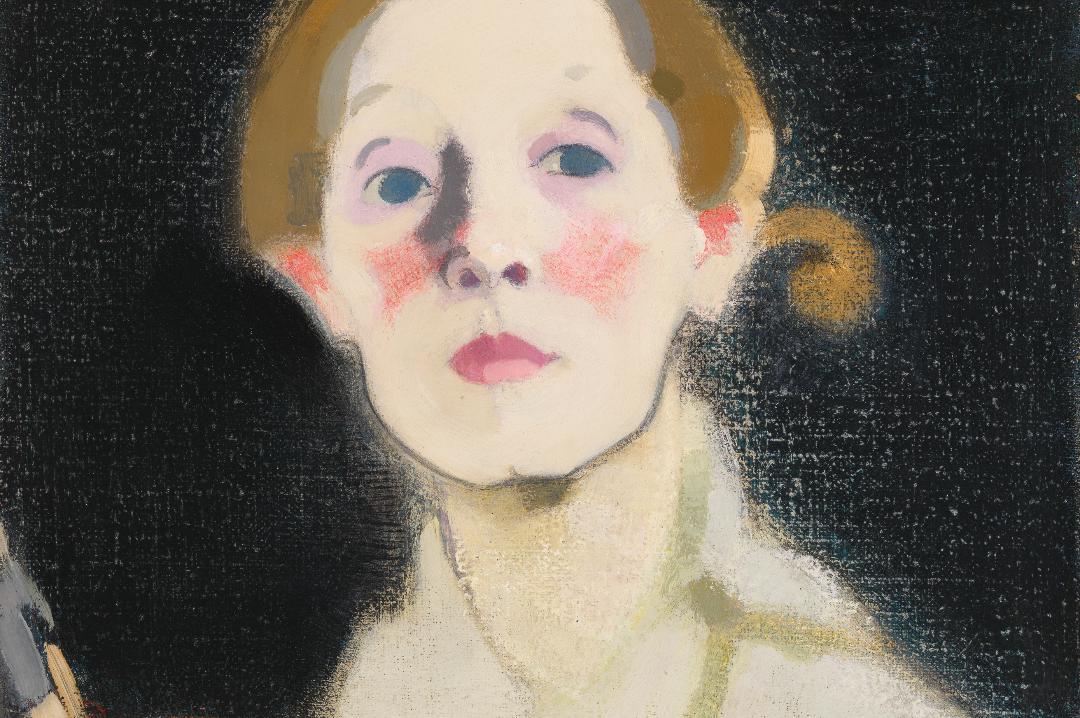

Sulla scia del grande interesse internazionale per l’arte finlandese, il museo newyorkese presenta la più grande retrospettiva negli Stati Uniti dell’autrice di oltre 40 autoritratti

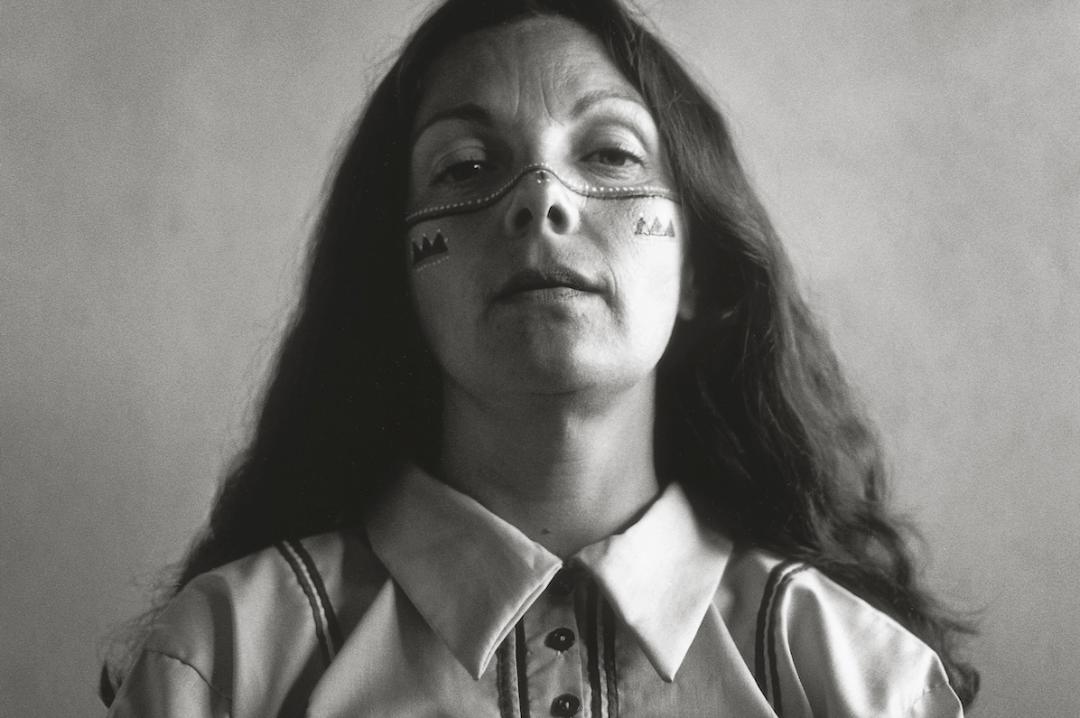

In attesa della prima grande retrospettiva tedesca a Berlino nel 2026, l’International Center of Photography ospita la maggiore mostra newyorkese dell’83enne maestra messicana dell’immagine

Oltre 130 opere seguono l’evoluzione dell’opera del visionario artista cubano da Madrid a Parigi, dall’Avana al nord Italia