Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Virtus Zallot

Leggi i suoi articoliSpudoratamente di parte e stroncatore implacabile, Salimbene de Adam non sfigurerebbe in un moderno talk show. Frate francescano vissuto nel XIII secolo, è autore di una Cronaca che «gode ormai stabilmente di grande fortuna critica presso un vasto pubblico, non solo accademico, per la verve linguistica, l’acume interpretativo, la novità di un testo che mescola elementi di cronaca tradizionale ad altri più personali e idiosincratici». La frase è tratta dalla quarta di copertina del volume Salimbene de Adam. Filologia, arte, storia, curato da Marco Gentile e Paolo Rinoldi e recentemente uscito per Viella, il cui sottotitolo richiama l’attenzione anche di coloro che, studiosi o curiosi, si interessano appunto d’arte. Due sono i capitoli che più li riguarderanno: L’immagine di Parma nella Cronica di Salimbene e L’ombra di San Francesco del Prato al tempo di Salimbene, entrambi dedicati al contesto parmense ma, soprattutto il primo, di respiro più ampio.

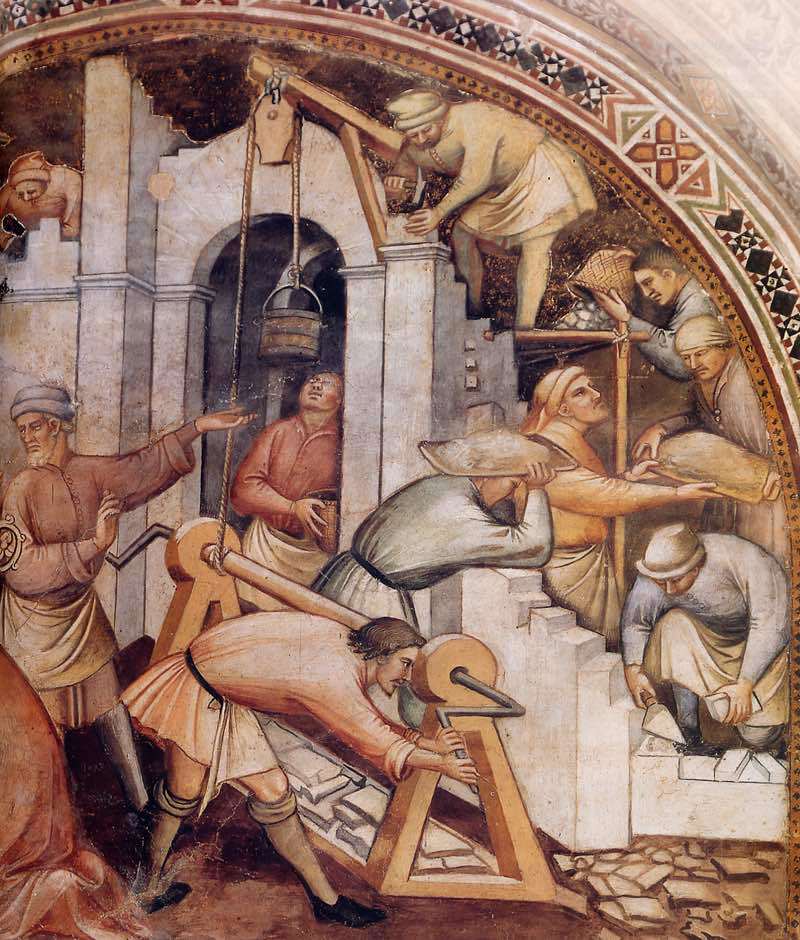

L’invito è tuttavia a leggere direttamente la Cronica, frizzante diario di accadimenti raramente memorabili che Salimbene ha vissuto da protagonista o spettatore, conosciuto attraverso testimonianze orali oppure origliato, intercettando chiacchiere e chiacchiericci. Le sue piccole storie, sullo sfondo delle quali scorre la Storia, sono per questo straordinariamente vive: descrizione non di fatti o cose, ma di persone e comunità. Egli, per esempio, non narra della grande eclisse di sole ma della paura che suscitò: e della propria avversione per i cavoli, di frati che tremano «come giunchi in acqua corrente» e di fedeli tormentati da pulci «fieramente moleste». Altrettanto di edifici e luoghi urbani, di cui non analizza l’aspetto ma il vissuto, sempre considerandoli in relazione alle vicende umane. Di alcuni rievoca la costruzione: così della chiesa dei predicatori a Reggio, ai cui lavori contribuirono «piccoli e grandi, e nobili e popolani, e campagnoli e cittadini. E trasportavano prede, sabbia e calcina sui dorsi loro, dentro pellicce di vaio e dentro zendali. E beato chi poteva portar di più»; oppure del Battistero di Parma, entro le cui fondamenta il padre collocò «de le prede in segno de ricordanza».

Spinello Aretino, «La fondazione di Alessandria», particolare del ciclo di affreschi con le storie di papa Alessandro III, collocata nella sala di Balia o dei Priori, nel palazzo Pubblico a Siena

Salimbene testimonia del carroccio dei cremonesi esposto nel Battistero di Parma «a trionfo e gloria»; dell’ampiezza del monastero di Cluny, tale che il papa e la sua corte avrebbero potuto esservi ricevuti senza «che alcun monaco sortisse fora della sua cella e avesse a sofferir incomodo»; del re di Francia in visita alla basilica di Sainte-Marie-Madeleine a Vezelay, che mentre i frati «adocchiavano i sedili e gli scanni di legno su cui sedere», si accucciò in terra e nella polvere, perché «quella chiesa non era pavimentata»; del ricco e pio signore che, a Parma, «sedeva con i so’ vicini sotto il portico pubblico presso il palazzo del vescovo. E ragionava di Dio o ne sentiva ragionar volentieri».

Lo stesso buon signore, continua Salimbene, «non tollerava che alcun ragazzo lanciasse prede contro il Battistero o contro il Duomo, a guastar i rilievi e le figure», mentre i parmigiani «facevano fare leoni grossi in su la porta principale del Duomo».

Salimbene vede dunque nascere o appena nate le sculture che ancora oggi ammiriamo. Dell’arte del suo tempo restituisce uso e funzionalità, testimoniando il ruolo delle immagini nella società medievale, nella loro pervasività e varietà tipologica e materica.

Taddeo di Bartolo, «Veduta della città di San Gimignano con case e monumenti (particolare di un dipinto conservato nella Pinacoteca Civica di San Gimignano)

Racconta, per esempio, che «le nobildonne di Parma fecero modellare una città in argento e la offrirono alla Beata Vergine perché si degnasse di proteggere Parma dall’empio», cioè da Federico II. Dalla breve descrizione, possiamo immaginarla simile al modellino che San Gimignano porge nella tavola (1401-1403) di Taddeo di Bartolo alla Pinacoteca Civica di San Gimignano.

Salimbene narra anche del tesoro che i parmigiani sottrassero all’imperatore, con la corona «grande come una pentola» e «tutta d’oro, tempestata di pietre preziose, con molte figure lavorate a rilievi. Parevano cesellature». Oppure della lampada dei francescani di Parma, sul cui coperchio «erano dipinti gli Apostoli tutto all’ingiro, con i sandali ai piedi e i mantelli avvoltati intorno alle spalle: come la tradizione dei pittori ha raccolto dagli antichi e ha trasmesso fino ai moderni». Proprio tale immagine, e tale tradizione, continua Salimbene, ispirò a Gherardo Segarelli e ai suoi seguaci di acconciarsi e abbigliarsi come i discepoli di Gesù.

Salimbene cita anche la raffigurazione del martirio del santo titolare sui gonfaloni delle parrocchie e della beffa per cui un tal Alberto fu elevato a santità, tanto che i preti si affaccendavano a farlo «dipingere nelle proprie chiese per aver così dal popolo le offerte in maniera più facile e pronta».

Narra, infine, di una magica immagine: magica perché… beh, lo scoprirete leggendo.

Salimbene de Adam. Filologia, arte, storia,

a cura di Marco Gentile e Paolo Rinoldi, 316 pp., ill., Viella, Roma, 2024 , € 30

Il portale d’ingresso della Cattedrale di Parma con in primo piano uno dei due leoni stilofori

Altri articoli dell'autore

In pose varie e sconvenienti, alcune figure di quell’epoca contrastano con la compostezza (etica e fisica) dei santi, interpretando un eterno Carnevale, se il Carnevale è vitalità e sregolatezza che esondano dai giorni che il calendario concede

L’utilizzo delle immagini quale documento storico da integrare alle fonti tradizionali è stato cifra del lavoro della grande medievista Chiara Frugoni, autrice del volume riedito da il Mulino

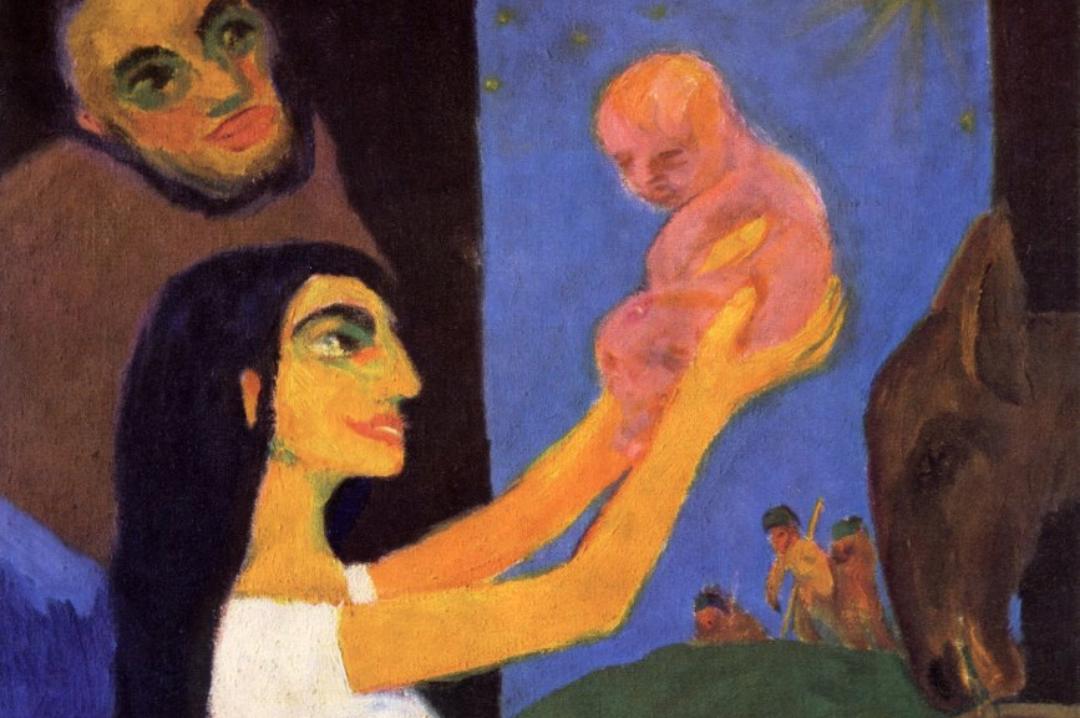

L’ignoranza dei riferimenti dottrinali e teologici ci impedisce di capire la raffigurazione della Natività che talvolta viene commentata con illazioni assurde

Di minimo ingombro effettivo ma ingombrante nella sostanza, affronta un tema insolito e con uno sguardo altro rispetto a quello degli storici e degli storici dell’arte