Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Virtus Zallot

Leggi i suoi articoliL’abitudine di controllare le recensioni prima di affidarsi a un ristorante o a un hotel sconosciuti sarebbe stata molto utile nel Medioevo, quando gli inconvenienti di una scelta avventata potevano essere ben più gravi di un pasto sgradevole o di un letto non impeccabile.

Tre ingenui scolari (o, in altre versioni della leggenda, chierici) rischiarono, per esempio, di diventare essi stessi pietanza. Giunti in una locanda, dopo aver cenato e (indotti dall’oste) abbondantemente bevuto, si addormentarono tanto profondamente che l’oste e l’ostessa ne approfittarono per ucciderli, per poi farli a pezzi e metterli in salamoia al fine di rimpolpare la dispensa. Invece dei Nas giunse san Nicola che, facendo il finto tonto, chiese di mangiare carne. Al diniego dell’oste si recò in cantina e, scoperchiata una botte, vi estrasse i tre malcapitati: vivi e, naturalmente, interi.

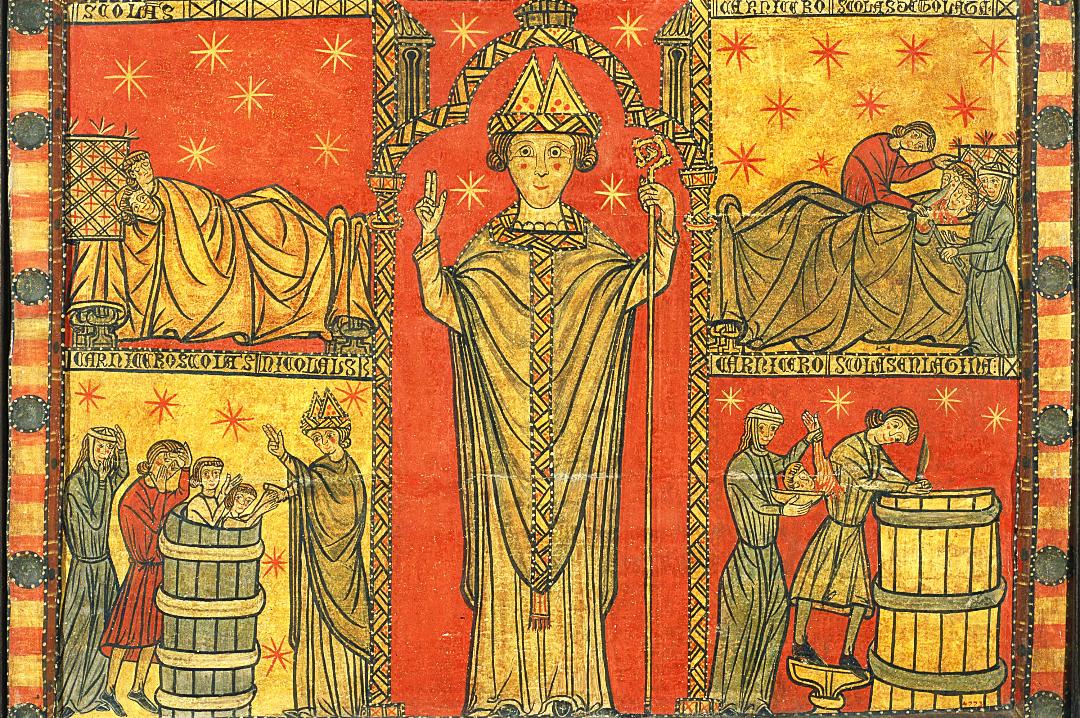

La vicenda, di cui è solitamente raffigurato l’epilogo, è interamente illustrata sul paliotto d’altare di Güell, databile alla metà del XIV secolo e conservato al Mnac di Barcellona. A lato di un grande e graziosissimo san Nicola stante (dall’aria vistosamente soddisfatta, forse per il clamoroso miracolo di cui si narra), la storia si snoda in quattro scene. Con espressività e linguaggio ancora romanici, i giovani (stranamente due) sono uccisi ma senza violenza, mentre oste e ostessa agiscono con disarmante impassibilità. La terza scena li mostra introdurre i pezzi delle vittime in salamoia: come niente fosse, la donna reca sul piatto una testa e affida al marito (che per giungere all’imbocco della botte è salito su uno sgabellino) un braccio grondante sangue. Nella scena finale si compie il miracolo: san Nicola, che ha resuscitato i chierici con il gesto della parola, porge a uno la mano e l’aiuta a uscire; oste e ostessa palesano il proprio pentimento con la smorfia del viso e portando le mani alla testa.

Gentile da Fabriano, nella tavoletta di predella del polittico Quaratesi (1425) conservata alla Pinacoteca dei Musei Vaticani, mostra i tre risuscitati ergersi nudi ma ciascuno da una propria botte, alta quanto basta a velarne il sesso. Severo e maestoso, anche in questo caso san Nicola ricompone e resuscita con il gesto della parola; inginocchiati alle sue spalle e visibilmente contriti, oste e ostessa ne invocano il perdono. Splendide, nella tavola di Gentile, sono le annotazioni ambientali che descrivono la locanda.

Vitale da Bologna, «San Nicola resuscita i tre scolari», 1348-49, Udine, Duomo, Cappella di San Nicola

Pierantonio Mezzastris, «Miracolo dei polli risuscitati», 1475 ca, Assisi, Oratorio dei pellegrini

La vivace versione di Vitale da Bologna, nel ciclo (1348-49) della cappella intitolata al santo nel Duomo di Udine, mostra un Nicola più risoluto, tanto che il giovane (uno soltanto) risuscitato sembra intimorito. L’oste (con il grembiule del mestiere) è decisamente brutto, a evidenziarne la pur redenta malvagità.

Non fu altrettanto a lieto fine, perlomeno per l’oste, la vicenda narrata da Jacopo da Varagine nella Legenda Aurea (seconda metà del XIII secolo). In viaggio verso il santuario di Santiago di Compostela, padre e figlio sostarono in una locanda, a Tolosa. L’oste li fece ubriacare, per poter nascondere nella sacca del padre un vaso d’argento e poterlo poi accusare di furto, ottenendone dal giudice i beni. Appurato il maltolto, il giudice condannò uno dei pellegrini all’impiccagione e, per quanto il padre si fosse offerto, a salire sul patibolo fu il figlio. Affranto, il padre proseguì il pellegrinaggio. Al ritorno, trovò il ragazzo ancora appeso alla forca ma vivo, poiché san Giacomo l’aveva ininterrottamente sostenuto. Constatato il miracolo, la folla calò dalla forca l’innocente e vi appese l’oste.

Un’altra e diffusa versione rendeva la Leggenda più piccante e più al femminile: non solo aggiungendo ai pellegrini la madre, ma anche attribuendo la messa in scena del furto alla figlia dell’oste, irritata poiché respinta dal giovane ospite. Al ritorno da Santiago, i genitori constatarono il miracolo e ne informarono il giudice che, incredulo, ipotizzò che l’impiccato fosse vivo tanto quanto i due polli arrostiti che si apprestava a mangiare. Gli animali però rinvennero e, ritrovate le piume, scapparono via. Per questo, nei racconti illustrati, spiccano sulla mensa a cui padre e madre (in abito da pellegrini) si accostano imploranti: così, per esempio, negli affreschi (1475) nell’Oratorio dei pellegrini di Assisi, in quelli (1514) di Giovanni Botoneri da Cherasco nel Santuario di San Magno a Castelmagno (Cuneo) o in quelli (del XV secolo) in facciata della piccola chiesa di Sant’Antonio abate a Romeno (Trento). Il giudice si recò dunque ad accertare il miracolo, per poi condannare la ragazza a morte. Nella chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano a Castello Tesino (Trento), la storia è illustrata in ben dodici riquadri (1437) e si conclude con la figlia dell’oste prima frustata e poi arsa sul rogo.

Anche quando di qualità non eccelsa, tali opere sono interessanti documenti iconografici e importanti testimonianze storiche, non solo in merito all’immaginario devozionale e religioso ma anche per le indispensabili annotazioni realistiche di descrizione della locanda.

E comunque siete avvertiti… attenzione, se per caso vi capitasse di pernottare a Tolosa!

Giovanni Botoneri da Cherasco, «Il miracolo dell’impiccato», 1514, Castelmagno (Cn), Santuario di San Magno

Altri articoli dell'autore

L’utilizzo delle immagini quale documento storico da integrare alle fonti tradizionali è stato cifra del lavoro della grande medievista Chiara Frugoni, autrice del volume riedito da il Mulino

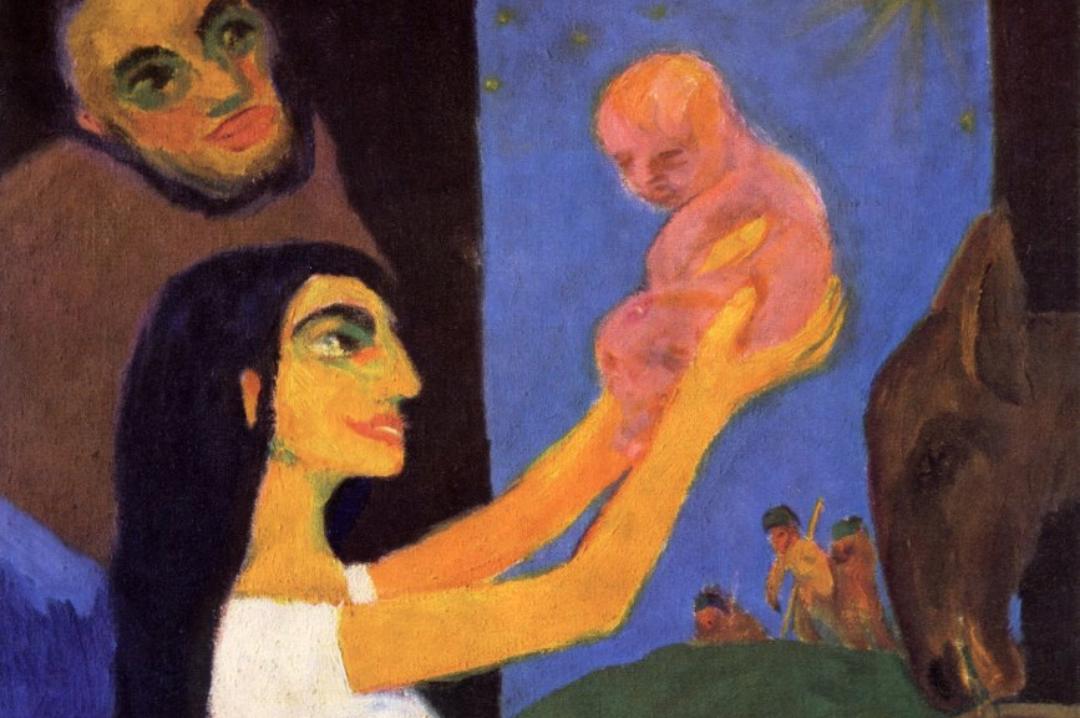

L’ignoranza dei riferimenti dottrinali e teologici ci impedisce di capire la raffigurazione della Natività che talvolta viene commentata con illazioni assurde

Di minimo ingombro effettivo ma ingombrante nella sostanza, affronta un tema insolito e con uno sguardo altro rispetto a quello degli storici e degli storici dell’arte

Le meravigliose Arche Scaligere proteggono da secoli il sonno eterno dei signori della città