Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Tiradritti

Leggi i suoi articoliHo conosciuto Anna Maria Roveri Donadoni nella primavera del 1984 quando aveva appena ricevuto la nomina a soprintendente al Museo Egizio di Torino. Quarant’anni dopo e molte esperienze lavorative condivise mi trovo nell’appartamento romano in cui vive per parlare della sua vita alla soglia dei novant’anni che compie oggi, 30 agosto 2024. Siamo nel salotto dove la luce del sole estivo penetra da sotto le serrande semiabbassate e il tempo sembra essersi fermato. La dottoressa Roveri Donadoni siede in una poltrona alla mia sinistra. Il divano alla mia destra è occupato dalla figlia Paola e dalla nipote Irene. Ai piedi di Paola c’è la cagnetta Scilla.

Cominciamo dal principio. Dov’è nata e in quale ambiente è cresciuta.

La mia famiglia si può definire lombardo-veneta. Mio nonno aveva una piccola farmacia nel mantovano e molti dei miei famigliari svolgevano professioni nell’ambito della medicina. Mio padre decise invece di diventare ingegnere aeronautico e, per inseguire il suo sogno, si trasferì a Roma. Fu il secondo laureato in quella disciplina e si è sempre occupato del registro aeronautico. Io sono nata a Roma. Vivevamo in un appartamento in via Brescia a non molta distanza da dove c’è oggi il Museo di Arte Contemporanea. Allora era lo stabilimento della Birreria Peroni e mi ricordo che portavano il ghiaccio a casa.

Una domanda quasi di rito. Come le è venuta la passione per l’Egittologia?

Dopo avere frequentato il Liceo Classico «Tasso», quando si è trattato di iscriversi all’università ho scelto Lettere. Avevo una vaghissima idea di studiare il giapponese. Ho però deciso di seguire corsi di un po’ tutti i generi. L’offerta formativa della Sapienza era allora eccezionale: c’era Natalino Sapegno che insegnava italiano ed Ettore Paratore latino, tanto per citare i primi nomi che mi vengono in mente. La cattedra di Archeologia era tenuta da Giulio Quinto Giglioli che faceva lezione alle tre del pomeriggio. Alla fine, l’unico ancora sveglio era l’usciere che cambiava le diapositive. Per nostra fortuna, dopo due anni, Giglioli è andato in pensione e al suo posto è arrivato Ranuccio Bianchi Bandinelli. Uomo dal fascino straordinario che ha fatto rifiorire l’interesse per gli studi di antichistica. Nel frattempo, l’Istituto di studi orientali, in contemporanea con l’Università di Milano, aveva creato la cattedra di Egittologia. L’insegnamento sarebbe dovuto toccare al mio futuro marito, ma fu invece affidato per anzianità a Giuseppe Botti, famoso demotista che aveva lavorato al Museo di Firenze. A quel punto io avevo già abbandonato ogni mia velleità di studiare il giapponese e chiesi a lui la tesi.

Quale argomento le diede da trattare?

Giuseppe Botti era molto carino e affettuoso, ma un po’ anziano e con poca esperienza universitaria. Da filologo duro e puro non aveva neanche ben capito che cosa dovesse insegnare e il suo primo corso verteva sulla storia dell’Egittologia. Poi prese a insegnare un po’ di geroglifico. Quando gli chiesi la tesi se ne venne fuori con uno studio di tutti i sarcofagi egizi. Fu Giovanni Garbini, il famoso semitista allora giovane professore, a spiegargli che si trattava di un’impresa impossibile. Così mi ritrovai a lavorare soltanto sui sarcofagi dell’Antico Regno. Lavoro comunque difficile che mi obbligò ad andare fuori corso. Come correlatore ebbi lui, Ranuccio Bianchi Bandinelli.

Anna Maria Roveri Donadoni in gita a Kharga nel 1997. Cortesia della famiglia Donadoni

E dopo la laurea che cosa fece?

L’anno successivo, era il 1959, ci fu uno scambio tra studenti italiani ed egiziani. Fui scelta in quanto laureata in Egittologia. Il gruppo comprendeva soprattutto giovani studenti di archeologia classica ed era guidato dall’esperto di antichità alessandrine Achille Adriani. C’era anche una professoressa esperta in arte islamica. A Luxor, dove la preponderanza dei monumenti faraonici è schiacciante, il compito di farci da guida era stato affidato a Sergio Donadoni, venuto apposta dalla Nubia dove lavorava. Bianchi Bandinelli gli aveva scritto una lettera in cui gli anticipava la presenza di una laureata in Egittologia. Avevamo appuntamento all’Hotel Savoy ed egli arrivò scendendo dallo scalone principale con uno scacciamosche in mano. Si presentò e mi chiese «Lei che tomba vorrebbe vedere?». Ha poi impiegato sei anni prima di chiedermi di sposarlo. Riteneva che la differenza di età tra noi fosse troppa e ho dovuto faticare non poco per convincerlo che per me non rappresentava un problema. (Anche Sergio Donadoni amava ricordare il primo incontro con la ragazza che sarebbe poi diventata sua sposa dandone però una versione diversa e più poetica. Nel suo racconto era lei che scendeva lo scalone dell’Hotel Savoy e lo faceva con così tanta grazia da averlo lasciato senza parole. Le due versioni coincidono nel finale perché anche Donadoni sosteneva di averle chiesto: «Signorina, che tomba vorrebbe visitare?», Ndr).

Immagino che, tornata a Roma, come molti giovani laureati, si sia trovata ad affrontare il problema di trovare un lavoro che, all’epoca e soprattutto per una donna, doveva rappresentare qualche difficoltà.

(Ride) Sciocchezze! Nel nostro campo eravamo quasi tutte donne e io entrai subito a lavorare all’Enciclopedia Universale dell’Arte di Massimo Pallottino, anche lui mio ex professore. Mi iscrissi alla Scuola di specializzazione che prevedeva la partecipazione a uno scavo. Fu proprio lui a suggerirmi di andare a Sabagura, uno dei siti della Nubia minacciati dall’innalzamento della diga di Assuan dove operava la missione della Sapienza diretta da Sergio Donadoni, che intanto aveva vinto la cattedra di Egittologia a Roma.

Che cosa ricorda di quei primi scavi?

La prima volta, ovviamente, ero molto emozionata. I miei mi riempirono di medicine. Sabagura era raggiungibile soltanto per via fluviale e vivevamo sul battello «Sheikh el-Balad» dove condividevo la cabina con Edda Bresciani, l’unica altra donna della missione. Il mio compito specifico era quello di occuparmi dei petroglifi. Mangiavamo cibo in scatola, pane secco e patate. A me spettava il compito di istruire il cuoco su come variare la cottura dei tuberi per fare in modo che ogni pasto non risultasse uguale al precedente e al successivo. Ho continuato a scavare in Nubia. Prima a Quban. Un incubo archeologico. Le fortificazioni in mattone crudo del Medio Regno erano già andate sciolte con la costruzione della prima diga ad Assuan all’inizio del XX secolo. L’anno successivo eravamo a Tamit, dove gli scavi erano una lotta contro il tempo. Le acque del Lago Nasser si alzavano velocemente e inesorabilmente. In quell’occasione mi occupai dello studio della ceramica. Lavoravamo con un restauratore egiziano che, per ovviare alla scarsezza di mezzi, fu costretto a utilizzare i turbanti degli operai per strappare gli affreschi dalle pareti delle chiese. L’istmo di terra sul quale si trovava il sito si trasformò ben presto in un’isola sulla quale trovavano rifugio cani, serpenti e scorpioni. Un giorno, mentre ero in tenda a disegnare ceramica, udii un gran vociare provenire dall’esterno. Gli operai avevano appena ucciso una vipera che tentava di entrare. Soltanto la loro prontezza di riflessi mi salvò dal morso letale del serpente. Abitavamo in un barcone ormeggiato davanti ad Abu Simbel. Al mattino un rimorchiatore ci portava sullo scavo passando accanto a un’isoletta dove prendeva il sole un enorme coccodrillo. Avevamo i filtri per purificare l’acqua che però non riuscivano a produrne a sufficienza. A fine giornata eravamo talmente assetati che bevevamo direttamente dal fiume dove si vedevano passare galleggiando carcasse soprattutto di bovini. Intanto Tamit crollava pezzo a pezzo. Un giorno l’acqua si è portata via un’intera chiesa.

Nel 1965 vince un concorso al Museo Egizio di Torino. Com’è stata questa sua prima esperienza in quella città?

Era febbraio. Mi ricordo che il treno partì da Roma con enorme ritardo per colpa di una forte nevicata. A Torino non riuscivo a trovare una sistemazione, il che mi creava una profonda afflizione. Alla fine, trovai una pensione per giovani laureati in via Bogino. Dovevamo pagare per l’acqua calda, fare i turni per la doccia e la carta igienica era sostituita dal giornale tagliato a striscioline. Durante i pasti la padrona della pensione ci leggeva le malefatte dei meridionali su «La Stampa» e controllava che tutti prendessero soltanto un frutto. Eravamo tutti giovani, stavamo benissimo insieme e ci siamo divertiti un mondo. Il freddo era però terribile. Per andare al museo mi fermavo in un bar e prendevo un caffè per riscaldarmi.

Anna Maria Roveri con il marito Sergio Donadoni sulla riva del Nilo in Sudan. Cortesia della famiglia Donadoni

Com’era lavorare all’Egizio in quegli anni?

Ernesto Scamuzzi era da poco andato in pensione e la direzione era stata affidata a Silvio Curto. Al museo c’eravamo soltanto lui e io. Curto era gentilissimo e ospitale e in quegli anni approdavano a Torino studiosi di grande valore da tutto il mondo. Rimasi a Torino fino al 1979 quando chiesi di tornare a Roma. Mi destinarono all’Istituto Centrale del Restauro dove era allora direttore Giovanni Urbani, persona straordinaria con la quale mi sono trovata molto bene. Quando diede le dimissioni presi il suo posto ad interim. Urbani amava così tanto l’Istituto che mi telefonava tutti i giorni per informarsi su come andassero le cose.

Che cosa aveva determinato la sua scelta di tornare a Roma?

Nel 1966 mi ero sposata e nel 1967 era nato Eugenio, il mio primo figlio. Dopo poco arrivarono anche Paola e Giovanna. Mio marito era costretto a fare avanti e indietro da Roma tutte le settimane e, a un certo punto, decidemmo che era meglio riunire la famiglia.

Lavorare in un museo come l’Egizio e gestire tre figli piccoli deve essere stato faticoso. Molte donne avrebbero forse deciso di abbandonare il lavoro. Lei ci ha mai pensato?

Mai. Ho fatto molte rinunce e certe volte la fatica era davvero tanta. Non ho mai però sentito i figli come un impedimento. Li volevo e li ho avuti. Però amavo il mio lavoro e volevo proseguire nella mia carriera. Si è trattato di compiere scelte, a volte difficili, e accettare alcuni sacrifici. Non posso negarlo. Era duro stare da sola a Torino, anche con l’aiuto di una domestica part-time e di alcune babysitter. Ho affrontato e superato le difficoltà insieme a mio marito senza fare troppi drammi. Resistemmo appunto fino al 1979 quando decisi di chiedere il trasferimento a Roma.

Nel 1984 è però di nuovo a Torino. Stavolta come direttrice dell’Egizio.

Silvio Curto andò in pensione e io ricevetti un telegramma per prenderne il posto. I figli erano intanto cresciuti, avevano gli amici a Roma e non vollero seguirmi. Stavolta fui io a viaggiare ogni fine settimana. Prendevo il treno il venerdì pomeriggio e lo riprendevo, in wagon-lit, la domenica notte. Allora ero convinta di arrivare a gestire tutto, ora un po’ rimpiango di essere stata distante durante l’adolescenza dei miei figli.

Come fu il passaggio di consegne tra lei e Curto?

Avevamo una profonda stima reciproca. Proseguii la sua opera di rinnovamento del museo e mi è sempre stato vicino. Aveva in mente una mostra sui restauri eseguiti durante il suo mandato. Portai a termine il suo progetto che prese il nome «Dal museo al museo» (il catalogo fu pubblicato da Allemandi), trasformandolo in un manifesto programmatico su quello che avevo in mente. Ero infatti convinta che l’allestimento dell’Egizio dovesse rispondere a canoni più attuali e da tematico dovesse diventare cronologico. Per ottenere questo risultato era necessaria una ricontestualizzate dei reperti. Una parte del catalogo della mostra «Dal museo al museo» fu perciò dedicata a uno studio preliminare dei siti da dove provenivano gli oggetti.

Questa prospettiva, innovativa per l’epoca, condusse a una serie di iniziative finanziate della Istituto Bancario San Paolo. Come avvenne il loro interessamento?

Tramite alcune conoscenze comuni ebbi modo di entrare in contatto con l’allora presidente dell’Istituto Bancario San Paolo Gianni Zandano. Gli esposi i miei progetti e le criticità del museo, ospitato in una struttura a dir poco fatiscente. Ottenni una risposta immediata e un aiuto insperato. Tutto avvenne con grande rapidità ed efficienza. Nel 1987 usciva il primo dei tre volumi Civiltà degli Egizi che rappresentavano une descrizione, dettagliata e in varie lingue, delle collezioni egizie torinesi. Subito dopo il San Paolo stanziò una cifra importante per il restauro dell’edificio dell’Accademia e per la trasformazione dell’Ala Schiaparelli in un edificio multifunzione. Nuovi spazi espositivi, ma anche locali idonei alla sistemazione della biblioteca egittologica formata da Curto e uffici e archivi al passo con i tempi.

Anna Maria Roveri Donadoni sulla riva ovest di Luxor nel 1993. Cortesia della famiglia Donadoni

Grazie al generoso sostegno dell’Istituto Bancario San Paolo riuscì perciò a realizzare i suoi progetti in breve tempo.

Fu un’impresa straordinaria. La realizzazione del progetto fu affidata a ingegneri del calibro di Michele Jamiolkowski e Giulio Pizzetti. Si scavò sotto l’Ala Schiaparelli, che aveva fondamenta ridicole. Pizzetti era solito passare per salutarmi rassicurandomi che non sarebbe crollato nulla, ma era difficile non avere un minimo di batticuore, vista l’entità dei lavori. Gli scavi riportarono alla luce anche un pezzo delle mura romane che fu poi deciso di lasciare a vista e di integrare nel percorso espositivo.

In quell’occasione fu anche necessario risistemare il Tempio di Ellesiya.

Il piccolo tempio rupestre era stato donato dall’Egitto all’Italia come ringraziamento per la partecipazione al salvataggio dei monumenti nubiani. Le trattative tra i due Stati si protrassero a lungo e, quando Curto ottenne infine l’autorizzazione allo smontaggio, le acque del Lago Nasser avevano già raggiunto il monumento. Le operazioni di taglio della roccia e di smontaggio furono perciò effettuate con la massima urgenza e tra mille difficoltà. Non fu però possibile tagliare la parte inferiore delle pareti perché già sommersa. A causa di questo, quando il tempio fu rimontato a Torino, si dovette recuperare l’altezza originale scavando e l’accesso avveniva perciò scendendo un gradino. La risistemazione dell’Ala Schiaparelli consentì di porre rimedio a questo problema. Mi ricordo ancora il giorno in cui il tempio fu sollevato quel tanto necessario a dotarlo della parte che mancava. L’emozione mi fece venire la febbre a 38. Il corretto riposizionamento della struttura consentì anche il rimontaggio della facciata. Diressi personalmente i lavori affidati al restauratore Gianluigi Nicola.

Quali risultati raggiunse con questi lavori?

Riuscii a dare un senso cronologico al percorso espositivo. Cominciava con una sezione introduttiva e poi con due sale, una dedicata alla Preistoria e un’altra invece all’Antico Regno. Ernesto Schiaparelli aveva scavato anche a Giza per un breve periodo. Arrivai però soprattutto a ricomporre i corredi delle tombe del Primo Periodo Intermedio che proprio lui aveva riportato alla luce in molti siti del Medio Egitto. Nonostante tali reperti non siano immediatamente apprezzabili dal punto di vista estetico, rappresentano i beni più importanti e preziosi dell’Egizio. Lo sono perché nessun altro museo al mondo possiede così tante testimonianze relative a quest’epoca. Nel corso di una mia visita al Cairo, Mohammed Saleh, grande amico e uno dei migliori direttori che il Museo Egizio di Midan el-Tahrir abbia mai avuto, proprio riferendosi al materiale del Primo Periodo Intermedio presente a Torino, si rivolse alla sua storica assistente May Trad esclamando: «Tutto quello che non abbiamo noi, ce l’ha lei».

Possiamo perciò affermare che i lavori condussero alla riscoperta del Primo Periodo Intermedio, epoca cruciale per la storia dell’antico Egitto.

Parlerei piuttosto di valorizzazione. Lo spazio ricavato scavando sotto l’Ala Schiaparelli fu interamente dedicato al Primo Periodo Intermedio e diede davvero il senso di quanto il Museo Egizio di Torino fosse ricco di reperti unici nel loro genere. È indubbio che porre quegli oggetti sotto gli occhi di tutti destò un’enorme curiosità tra i colleghi. Tale interesse si concretizzò di lì a poco, nel 1991 per l’esattezza. Gay Robins, allora una delle maggiori esperte di storia dell’arte egizia, ci chiese di organizzare una mostra presso l’Emory Museum ad Atlanta dal titolo «Beyond the Pyramids», titolo che rendeva bene il senso del progetto.

La dottoressa Anna Maria Donadoni Roveri durante gli scavi sul sito di Gebelein nel 1996. Cortesia della famiglia Donadoni

Le mostre di Egittologia erano all’epoca molto rare. Nei successivi anni Novanta se ne cominciarono però a organizzare parecchie. Ritiene che l’Egizio abbia avuto un ruolo determinante nel fiorire di questo interesse?

Non saprei. Noi eravamo molto impegnati nel progetto di restauro e rinnovamento e per arrivare a una mostra nata da una mia idea è necessario aspettare «Kemet» del 1998, ma anche in quell’occasione l’evento fu organizzato a Ravenna dal Meeting per l’Amicizia tra i Popoli di Rimini. Vero è che in quegli anni, la direzione delle maggiori raccolte egizie nel mondo si trovava affidata a persone dinamiche e legate da rapporti amicali. Oltre a Mohammed Saleh, c’erano Dorothea Arnold al Metropolitan di New York, Vivian Davies al British Museum e Dietrich Wildung alla collezione egizia di Monaco. Quest’ultimo era tra gli organizzatori di «Nofret die Schöne», nel 1985, la prima mostra a cui partecipò il Museo Egizio di Torino. Per la tappa di Hildesheim avevano chiesto in prestito l’«ostracon» della ballerina. Viaggiai in aereo con la valigetta che conteneva il preziosissimo reperto appoggiata sul sedile accanto. Al mio arrivo fui accolta da una selva di fotografi e giornalisti. L’immagine di una ballerina vecchia di oltre 4mila anni riceveva lo stesso omaggio tributato a una star contemporanea!

Il 1991 è anche un anno importante perché Torino ospita il VI Congresso Internazionale di Egittologia.

Un’altra bellissima impresa nata dalla collaborazione con Curto e mio marito. È stato uno dei congressi che hanno registrato la maggiore partecipazione di egittologi. In quell’occasione Torino ha mostrato quanto di egittologico possedeva. Ed è davvero tanto. Insieme all’Egizio completamente rinnovato, i partecipanti al congresso ebbero l’occasione di visitare mostre a tema egittologico organizzate da musei e biblioteche cittadini. Non a caso, le prime trenta pagine del volume degli Atti, pubblicati in appena un anno grazie al contributo finanziario della Società Italiana per il Gas, sono proprio dedicate a una breve descrizione delle maggiori istituzioni culturali torinesi.

Dopo la riapertura dell’Ala Schiaparelli a che cosa si dedicò?

Continuai lo studio dei contesti di provenienza dei reperti torinesi. I tempi erano maturi per riprendere le ricerche sul terreno e, a partire dal 1996, mi recai a Gebelein, dove Schiaparelli aveva scoperto monumenti eccezionali quale la Tomba degli ignoti o quella di Ti. L’azione di scavo fu abbastanza limitata a sondaggi in aree archeologiche che stavano per essere raggiunte dalle coltivazioni. Il nostro scopo principale era invece quello di ottenere una mappatura del sito che ancora non esisteva. Quest’operazione consentì una migliore contestualizzazione dei reperti torinesi provenienti da Gebelein.

Lei è anche celebre per essere stata la prima ad avere esposto il Papiro satirico-erotico di Torino. Quali reazioni suscitò?

(Sorride) Delusione. Tutti si aspettavano chissà che e invece il papiro è così frammentario che non è che si capisca granché. Poi con quello che di esplicito circola oggi e che già circolava allora, non è che qualcuno si scandalizzò più di tanto. Ci tengo a dire che lo esposi non per sensazionalismo, quanto piuttosto per mostrare la civiltà egizia in ogni suo aspetto e questo lo si poteva ottenere tirando fuori dai magazzini il papiro, documento anche questo pressoché unico nel suo genere.

Se guarda alla sua vita lavorativa, che cosa prova?

Soddisfazione. Sono contenta di quello che ho fatto. Alcuni risultati hanno comportato scelte difficili e dolorose, ma ho ottenuto proprio quello che volevo. In fondo non ho fatto altro che fare onestamente il mio lavoro.

La dottoressa Anna Maria Donadoni Roveri durante un viaggio in Russia alla fine degli anni Novanta. Cortesia della famiglia Donadoni

Altri articoli dell'autore

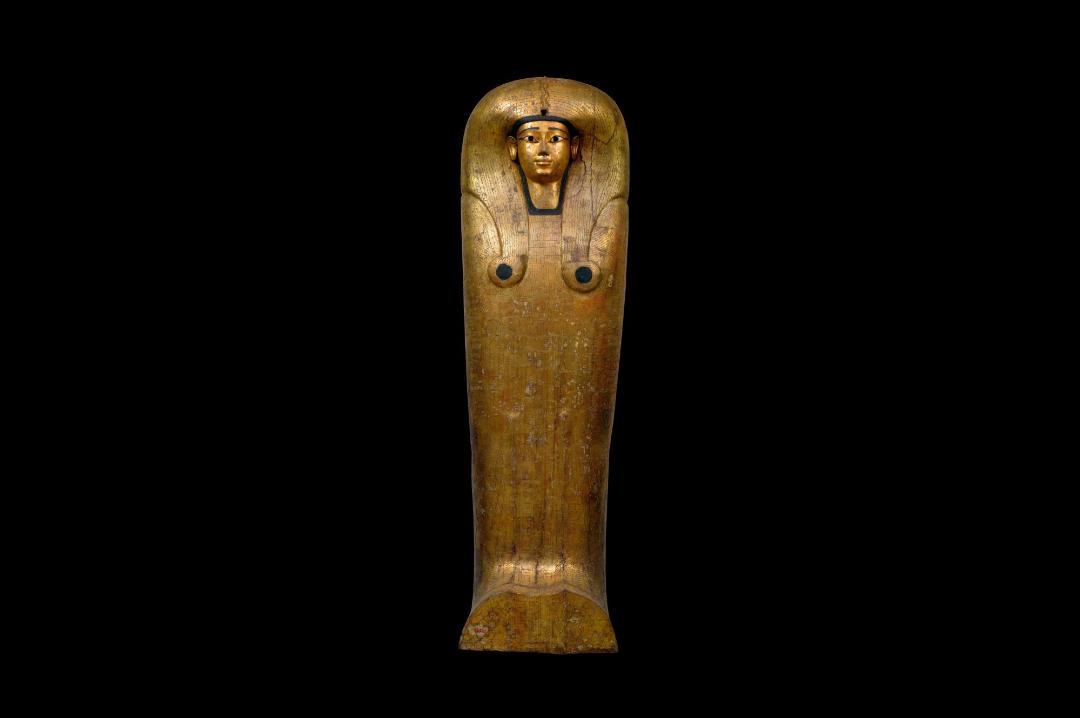

La grande mostra romana riunisce 130 oggetti: «Ho cercato di mostrare quella che per noi egittologi egiziani è l’essenza della civiltà faraonica, ovverosia la ferma fede in un’esistenza ultraterrena», racconta il curatore Tarek el-Awady

Il libro di Divina Centore rivela un aspetto misconosciuto della civiltà faraonica: là dove ora c’è il deserto vi erano fiori, piante e giardini

Una recente conferenza tenutasi nel museo parigino ha dato conto degli esemplari della dea leontocefala presenti nel mondo, al centro di un progetto internazionale, diretto dall’egittologa Alessia Amenta dei Musei Vaticani e partito dal restauro delle statue del Museo Gregoriano Egizio

Le figurine funerarie riportate alla luce da una missione francese sembrerebbero ricondurre al sovrano Sheshonq III, cui si devono importanti costruzioni nell’area. La località era stata scelta dai sovrani di origine libica della XXI e XXII dinastia come capitale del loro regno