Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arabella Cifani

Leggi i suoi articoliChe cosa significa essere un conoscitore d’arte? E che mestiere è (ammesso che sia un mestiere)? Il vocabolario della Treccani recita così: «Conoscitóre (ant. cognoscitóre) s.m. (f.-trice) [der. di conoscere]. Chi conosce, specialista, chi ha esperienza e competenza di una cosa e sa perciò giudicarla o apprezzarne il valore». Dunque il conoscitore è uno che conosce bene un argomento e su quello è affidabile, e potrebbe essere un buon conoscitore di funghi (prezioso: ti evita di morire avvelenato), di caldaie (necessario: ti evita la morte per asfissia), ma anche di donne, di cavalli, di gatti.

Ma in arte un conoscitore che cosa fa? Conosce, ovviamente. Gli si mostra un quadro, una scultura, un qualsiasi manufatto artistico e lui, o lei, ti sciorina vita e miracoli dell’oggetto e del suo autore, la data di nascita e di morte, le mogli, i figli, dove sono le sue opere e sa dirti anche se era depresso, donnaiolo, avaro o collerico. Alla fine ti offre i suoi servigi, a pagamento, spesso per cifre salate. Il quadro, o qualunque altra cosa d’arte sia, dopo procede su binari più sicuri, passa in asta attribuito da X al pittore Y e sale di prezzo (ma non è sempre garantito), oppure si infratta nelle felpate stanze di un antiquario dove diventa oggetto di trattative private spesso faticosissime alla fine delle quali però l’acquirente porta a casa il suo sogno e antiquario e conoscitore si spartiscono i soldi. E poi si ricomincia.

Sono sempre esistiti i conoscitori, soprattutto in Italia, fin dai tempi di Vasari. È una tradizione durata fino ai giorni nostri, ora insidiata dall’Intelligenza Artificiale, che però di arte antica capisce ancora poco.

Il grande momento dei conoscitori di arte è stato tra fine Otto e fine Novecento. Oggi le cose sono un po’ diverse e non si possono più incantare facilmente le persone perché tutti corrono a buttarsi sui motori di ricerca e spesso finiscono per trovare la strada da soli. E comunque molti, grazie alla rete, credono di essere nati già acculturati nel settore (errore fatale, vanno spesso incontro a catastrofi inenarrabili).

La benemerita Fondazione Zeri al tema del conoscitore ha già dedicato due libri (a Roberto Longhi e a Federico Zeri) e ora ne inanella un terzo, sostenuto dal Ministero della Cultura e dalla generosità dell’Associazione Antiquari d’Italia. Questa volta vengono messi a fuoco Roger Fry (1866-1934), Herbert Horne (1864-1916) e Bernard Berenson (1865-1959), protagonisti di primo piano della connoisseurship anglosassone, a cavallo tra Otto e Novecento. Due inglesi e un lituano americanizzato che hanno contribuito in modo decisivo alla riscoperta e allo sviluppo degli studi sull’arte del Rinascimento italiano, in particolare fiorentino.

Il volume raccoglie i contributi di un seminario sul tema promosso dalla Fondazione Federico Zeri nel settembre del 2022. Attraverso 20 saggi, tutti di livello molto sostenuto, getta nuova luce su questa straordinaria congiuntura culturale che, all’esordio del XX secolo, in un fitto intreccio di relazioni fra Inghilterra, Toscana e Stati Uniti, ha profondamente innovato il modo di studiare la storia dell’arte contribuendo alla messa a punto di un metodo di studio per i tempi molto innovativo. Metodo che partendo dall’analisi dell’opera, ha sviluppato categorie interpretative, strumenti di ricerca, affinamento degli strumenti disciplinari ed è considerato a tutt’oggi fondativo della disciplina e di grande vitalità per la ricostruzione della storia, della filologia e della critica d’arte.

Il corposo testo indaga i metodi di questi tre studiosi, nel proprio lavoro ma soprattutto nel rapporto dialettico che ebbero tra di loro e con altri comprimari attivi negli stessi anni (Charles Loeser, Robert Langton Douglas, Frederick Mason Perkins, Tancredi Borenius). Per comprendere la portata degli interventi è necessario ricordare che Firenze e la Toscana in generale, già mete settecentesche del Grand Tour, divennero a partire dalla seconda metà dell’Ottocento, e sempre di più verso la fine secolo, rifugio e traguardo sospirato di americani e inglesi attratti dal suo passato culturale e artistico.

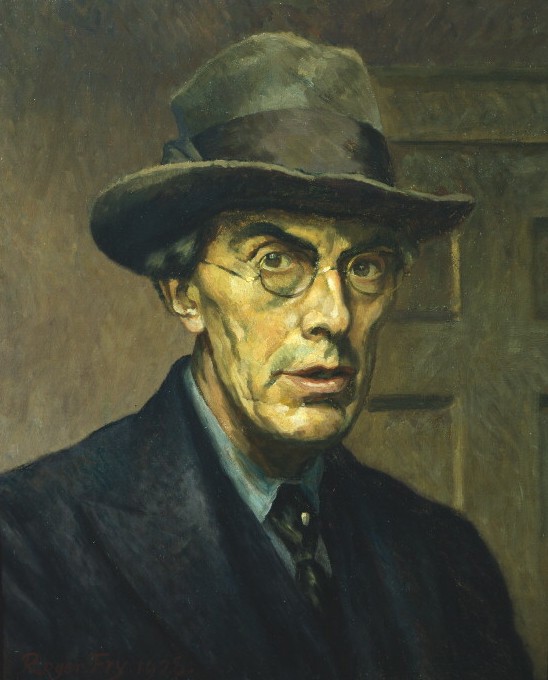

Un autoritratto di Roger Fry

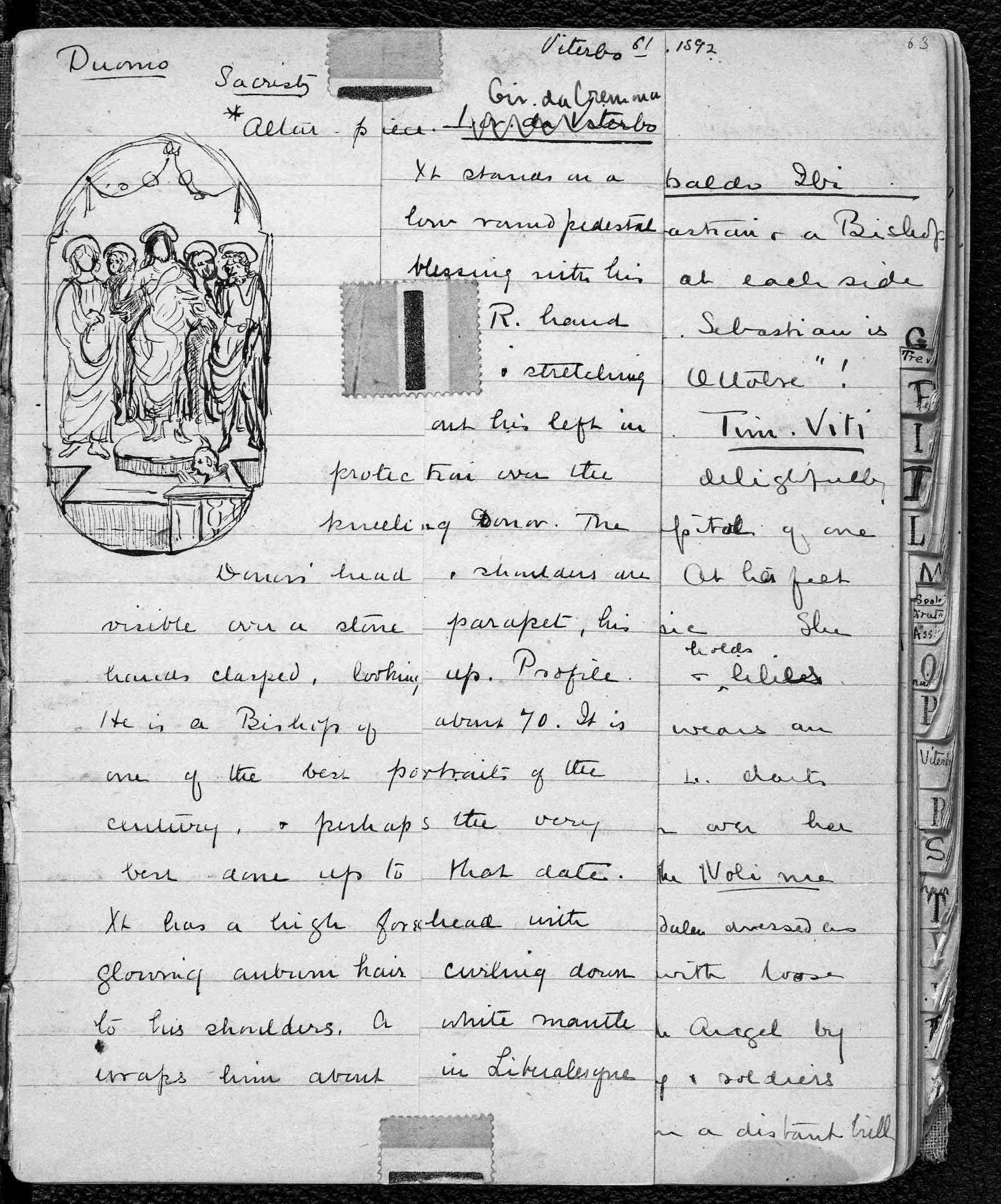

Una pagina del diario del 1892 di Bernard Berenson

Scrittori, pittori, musicisti, dandy e sfaccendati si ritrovarono sui colli fiorentini in quella società che venne chiamata degli «anglobeceri». Si sforzarono tutti di inserirsi nella comunità locale e molti ci rimasero per sempre, come testimonia il Cimitero degli Inglesi che tra 1828 e 1877 ne ospitò fra i suoi cipressi ben 760. Poiché erano facoltosi, la prima cosa che desiderarono, oltre alle belle ville sui colli, fu di possedere quelle impagabili opere d’arte che il Rinascimento fiorentino aveva prodotto con tanta abbondanza. E a questo punto entrano in scena i conoscitori che, in mancanza di leggi sulla tutela dei beni culturali, venivano a Firenze a fare shopping d’arte soprattutto per i musei inglesi e americani.

Presero così il volo molti capolavori e, dai palazzi della nobiltà come dalle piccole pievi, quadri, tavole e sculture partirono per andare a risplendere lontano. Un bene? Un male? Non di certo un bene, anche se oggi queste opere sono i nostri migliori ambasciatori all’estero. L’evoluzione degli studi di storia dell’arte passò dunque anche su questo disastro culturale. Sono gli anni che videro tra l’altro la nascita nel 1903 della rivista «The Burlington Magazine», anni dominati dalla personalità di Bernard Berenson, condizionato nel metodo di studi dall’influsso di Giovanni Morelli e portatore di una visione estetizzante della vita culminata nella costruzione della Villa I Tatti.

Attorno a lui si sviluppò il confronto serrato con talenti anche assai diversi dal suo, in primis quelli di Herbert Percy Horne e di Roger Fry. Anche la coppia angloamericana Arthur Acton (1873-1953) e Hortense Mitchell (1871-1962) faceva parte di quell’elitario mondo e la collezione da loro raccolta a Villa La Pietra a Firenze, che include oltre 20mila fotografie d’arte, ne è un documento intatto e ancora fruibile, oggi custodito dalla New York University. Fra i contributi, segnaliamo quello di ampio respiro di Caroline Elam dedicato proprio a Berenson, Horne e Fry, che si propone una pacata e attenta riflessione sui tre studiosi, fra luci e ombre, compresi i patti di vendita nel 1899 di quadri italiani a Londra con conseguente divisione dei profitti fra Berenson e Horne (e tra quei quadri vi era anche la meravigliosa «Battaglia dei Lapiti e dei Centauri» di Piero di Cosimo che anni dopo approdò alla National Gallery).

I rapporti fra Berenson e Horne si guastarono per ragioni economiche, ma furono invece proficui quelli fra Horne e Fry, tanto che quando quest’ultimo divenne curatore della pittura europea al Metropolitan di New York e consulente di John G. Johnson a Filadelfia, Horne riuscì a fargli comprare e ricomporre la splendida predella di Botticelli con le «Storie della Maddalena» già alle Convertite di Firenze e che un genio italiano aveva segato in quattro pezzi per venderla meglio. Ugualmente coinvolgente la storia del «Santo Stefano» di Giotto narrata da Sonia Chiodo, recuperato e salvato da Horne e oggi a Firenze nel museo che da lui prende il nome. Horne lo identificò in un’asta a Londra nel 1904: era il superstite avanzo di un polittico fiorentino tagliuzzato in epoca napoleonica e disperso sul mercato. Nessuno l’aveva capito e lui lo pagò l’equivalente di 922 euro di oggi.

Di questo libro è assai importante anche l’apparato iconografico che contempla fotografie storiche di luoghi e opere che in alcuni casi non esistono più e che ci fa rabbrividire e vergognare, in quanto italiani, per le immagini riprodotte su libri che i conoscitori usavano normalmente per spostarsi in Italia, come la guida Through Italy with car and camera del 1908, di Dan Fellows Platt. Vi si vedono infatti immagini di popolazioni locali miserabili e «pittoresche», degne di stare in un quadro di mendicanti del Seicento, che ammirano inglesi ben vestiti e nutriti sulle loro alte e maestose automobili o poveracci che trascinano un ciucciariello. Perché anche questo siamo stati e, forse, ci siamo meritati la dispersione drammatica del nostro patrimonio artistico da parte di più accorti conoscitori stranieri, che ne avevano compreso il valore e che probabilmente hanno anche salvato opere che altrimenti sarebbero state usate per fare da tramezzo in qualche stalla o in qualche pollaio.

Una sala al primo piano del Museo Horne a Firenze

Altri articoli dell'autore

Un’inchiesta fra scrittori, esperti, studiosi e conservatori di musei nazionali e internazionali rivela che la storia dell’arte è un gioco troppo bello per essere lasciato solo agli storici d’arte

Un grande mostra esplora il legame tra i felini, la femminilità e il potere attraverso le culture e i secoli, un legame attuale ancora oggi

Nel 325 l’omonimo Concilio dettò le linee di quella che sarebbe diventata la dottrina cattolica come ancora la conosciamo (con tutte le sue ricadute sull’arte), ma non fu un evento pacifico: fra i padri conciliari volarono anche schiaffoni e san Nicola da Bari prese a sberle il prete Ario

Nelle sale di Palazzo Chiablese la Galleria Sabauda di Torino celebra l’artista partendo dalla sua straordinaria «Annunciazione», cui si aggiungono importanti prestiti italiani ed esteri