Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giorgio Bonsanti

Leggi i suoi articoliÈ presumibile che non molti oggi abbiano presente il nome di Umberto Coromaldi (Roma 1870-1948), tranne i conoscitori dell’arte a Roma fra la fine dell’Ottocento e i decenni antecedenti la Seconda guerra mondiale. Il ciclo di cui leggiamo nel bel libro confezionato da una storica dell’arte (Laura D’Agostino) e una restauratrice (Paola Iazurlo, anch’ella laureata in Storia dell’arte), afferenti all’Istituto Centrale del Restauro, ci presenta un autore che così a vista collochiamo nell’ambiente eclettico romano successivo all’Unità d’Italia, tematica sempre presente in sottofondo; e del resto proprio in occasione del Cinquantenario fu commissionato e realizzato il ciclo in questione. Questo dunque l’ambiente di riferimento, e non sarebbe leale pensare allora a quanto stava nascendo in Europa e nella stessa Italia a quel momento. Si parla di pittura ufficiale e decorativa: quelli il suo scopo e la sua funzione.

Quanto a Coromaldi, che al di fuori dell’Accademia aveva guardato ad Antonio Mancini e Francesco Paolo Michetti, ma anche a pittori stranieri come Whistler, Sargent, Zuloaga, Sorolla, ebbe comunque un’identità di rilievo nella Capitale, dove insegnò a lungo all’Accademia di Belle Arti, e per due anni (1931-32) fu anche presidente dell’Accademia di San Luca. Su di lui si leggerà il saggio di Laura D’Agostino.

Il mestiere sicuramente lo conosceva, e lo dimostra l’agio con cui si muove nei formati eccezionali dei dipinti di questo ciclo, che prevedeva sei scene di pesca (una delle quali è andata perduta) con misure che oltrepassano i tre metri di altezza e arrivano in larghezza a quasi sei metri e mezzo, intervallate da dieci altre con figure di pescatori nudi alte fino a due metri e mezzo e larghe fino a tre. Il ciclo era destinato al Padiglione della Pesca, costruito nell’area espositiva romana (tra Piazza d’Armi e Vigna Cantoni) avendo a modello l’edificio veneziano al mercato di Rialto; che purtroppo venne demolito alla fine dell’Esposizione, come ogni altro di quell’occasione, dando origine alle sfortunate vicende future del ciclo di dipinti. Che furono prevedibilmente del tutto inadatte a una buona conservazione.Quando, nel 2013, furono riscoperte, dopo decenni di oblio nei depositi del Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), le tele ne avevano passate di ogni genere: danni meccanici, pieghe sbagliate, arrotolamenti nocivi per le dimensioni inadatte dei rulli e per aver capovolto l’andamento (con il colore all’interno), umidità oltre il tollerabile e relativi danni biologici, e quant’altro. Il libro informa ampiamente sulle vicende storiche del periodo e del contesto, con una serie di contributi da parte di vari autori, minori per estensione ma non per significato, che non possiamo purtroppo dettagliare.

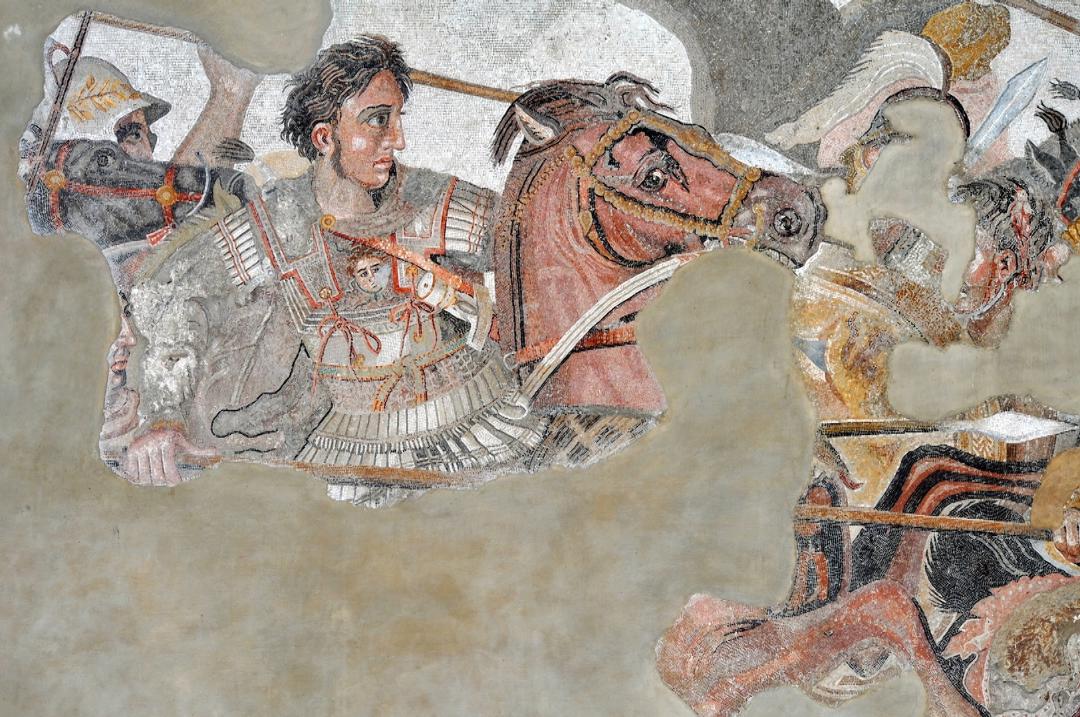

Restauratori al lavoro sui dipinti del ciclo destinato al Padiglione della Pesca (1911) di Umberto Coromaldi

E veniamo quindi alla parte sulla conservazione e restauro, curata da Paola Iazurlo, su cui ci soffermiamo un po’ di più. Grandi dipinti su grossa tela di canapa, dunque, realizzati con tecnica rapida adeguata alle dimensioni; in un edificio destinato a durare è presumibile che sarebbero stati eseguiti direttamente sul muro. L’Istituto Centrale, negli ambienti dell’ex carcere fortunatamente disponibili nella sede al San Michele, aveva a disposizione gli ampi spazi adatti. Va detto che la descrizione delle problematiche conservative e delle varie fasi dell’intervento di restauro è veramente eccellente per chiarezza di impostazione progettuale e per completezza di informazione, integrata anche da capitoli puntuali su alcune scelte tecniche, come quello, ad opera di Ulderico Santamaria, Francesco Lia e Rita Speciale, sulla messa a punto di un consolidante degli strati pittorici, che apporta alcune modifiche significative al ben noto adesivo Beva 371 per superarne dei limiti applicativi insiti; e naturalmente la parte tecnica si completa con gli scritti sulle indagini fisiche, biologiche e chimiche. Su alcune delle grandi tele è stato possibile effettuare soltanto una rintelatura perimetrale, mentre per altre ha dovuto essere completa (realizzata con Beva 371 diluito in White Spirit, e stiratura alla preoccupante temperatura del ferro fino a 100 gradi, ma per soli 25 secondi). È stato un lavoro grande per dimensioni e impegno, durato a lungo come inevitabile, e infine felicemente completato. Naturalmente è stato necessario rispettare l’aspetto matt, opaco, dell’origine, e dunque evitare in ogni modo una verniciatura finale. Così come il restauro pittorico ha trattato le grandi, inevitabili lacune con una ricucitura sensibile ed efficace nel suo doveroso minimalismo.

Le tele sono state concesse in prestito dal Crea al Museo delle Civiltà, che a quanto leggo le espone a rotazione, mentre le altre sono conservate nei depositi in ben altre condizioni rispetto a quelle patite per decenni. Il formato rettangolare in senso orizzontale scelto per il libro permette alla documentazione fotografica di estendersi in larghezza, un fatto utile per la comprensione della vastità del ciclo, nel suo complesso e nelle singole parti che lo compongono. E dunque la pubblicazione restituisce appieno il senso di un lavoro complesso e impegnativo, interamente finanziato dal Ministero per la Cultura, importante per il suo significato di pieno recupero di una decorazione di cui non si sospettava l’esistenza, così caratteristica del momento storico in cui venne realizzata.

Il Ciclo della Pesca di Umberto Coromaldi nell’Esposizione romana del 1911. La storia e il restauro di un’opera dimenticata

a cura di Laura D’Agostino e Paola Iazurlo, 208 pp., ill. col. e b/n, Gangemi, Roma 2025, € 35

La copertina del volume

Altri articoli dell'autore

Dalla legge Bottai del 1939 al Codice Urbani del 2004, la nozione di restauro si è ampliata fino a comprendere ogni testimonianza di civiltà. Non solo dipinti o sculture, ma anche oggetti d’uso, strumenti, tessili, manufatti e persino espressioni immateriali. Un percorso che riflette l’evoluzione del pensiero conservativo e il significato stesso di Restituzioni come progetto inclusivo e identitario

Qualcuno avrebbe preferito una chiesa di nuova progettazione al posto della prima, riaperta dopo il terremoto del 2016, così come qualcuno oggi vorrebbe un edificio moderno al posto della dell’edificio in parte crollato a Roma

Aperto per restauri • Nel mestiere più bello del mondo il «fattore umano» sarà scalzato dall’IA? Speriamo tanto di no

Aperto per restauri • Diagnosi sul restauro da restaurare di Giorgio Bonsanti, già professore all’Università di Firenze