Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Alessia De Michelis

Leggi i suoi articoliUn racconto sul complesso rapporto tra arte e follia; uno sguardo sulle vicende personali di autori che hanno vissuto un’esperienza manicomiale e di coloro che proprio in un ospedale psichiatrico hanno scoperto il potere dell’arte e il proprio talento. Questo è il filo conduttore che attraversa «Antonio Ligabue e l’arte degli Outsider», in programma nelle sale del Palazzo delle Paure a Lecco, dal 13 giugno al 2 novembre.

L’esposizione, curata da Simona Bartolena, prodotta e realizzata da ViDi cultural e Ponte43, in collaborazione con il Comune di Lecco e il Sistema Museale Urbano Lecchese, è composta da 14 opere di Ligabue (Zurigo, Svizzera, 1899-Gualtieri, 1965) e una quarantina di dipinti e disegni realizzati da Filippo de Pisis, Rino Ferrari, Edoardo Fraquelli, Pietro Ghizzardi, Mario Puccini, Gino Sandri e Carlo Zinelli: alcuni di loro sono entrati in strutture psichiatriche quando già pittori affermati, altri si sono scoperti artisti proprio nelle stanze di una casa di cura.

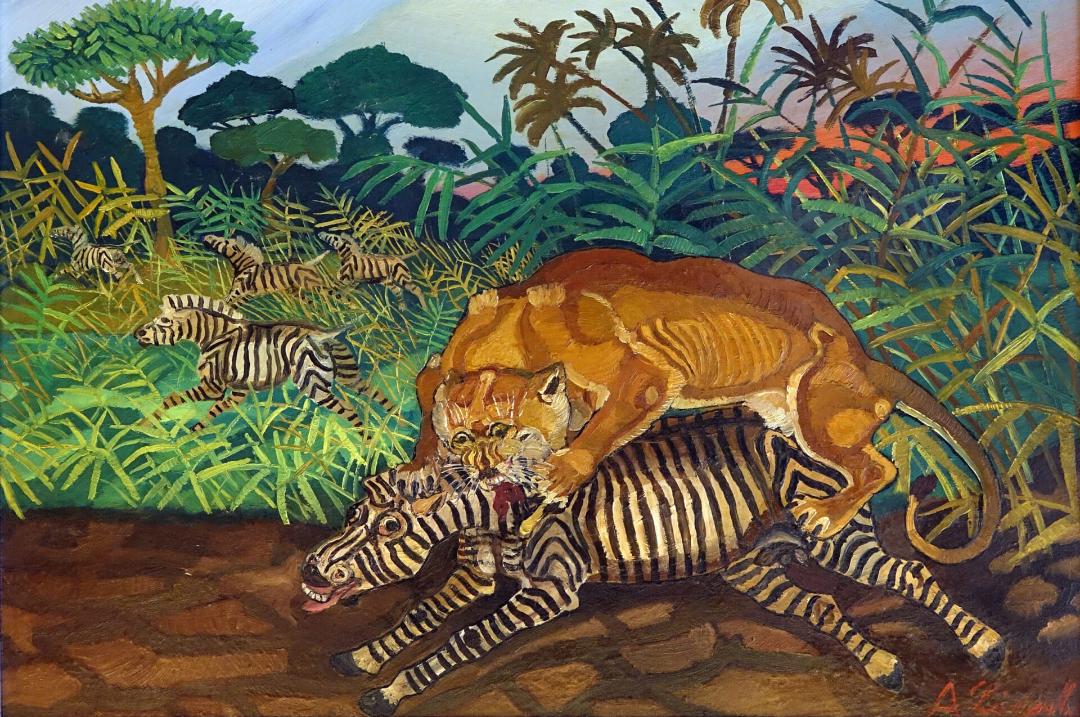

A partire dal protagonista, «Toni al matt», come solevano spesso definirlo gli abitanti della Bassa padana e di cui quest’anno si celebra il 60mo anniversario dalla scomparsa, è stato sviluppato il tema dell’allestimento. La vita di Ligabue è segnata da ostilità e incomprensioni, da ricoveri all’Istituto Psichiatrico San Lazzaro di Reggio Emilia e al Ricovero di mendicità di Gualtieri, ma interamente votata a pittura e scultura. Per questa occasione sono state selezionate alcune sue opere per ripercorrere i motivi ricorrenti, dalle belve feroci («Giaguaro con gazzella e serpente», 1948; «Leonessa con zebra», 1959-60; «Volpe in fuga», 1957-58) ai paesaggi rurali padani («Ritorno dai campi con castello», 1955-57), dai lavori nei campi («Contadino con cavallo al traino», 1955-56; «Aratura coi buoi», 1953-54) agli autoritratti («Autoritratto con grata», 1957), oltre a due opere inedite: «Autoritratto con libellula» e «Pascolo».

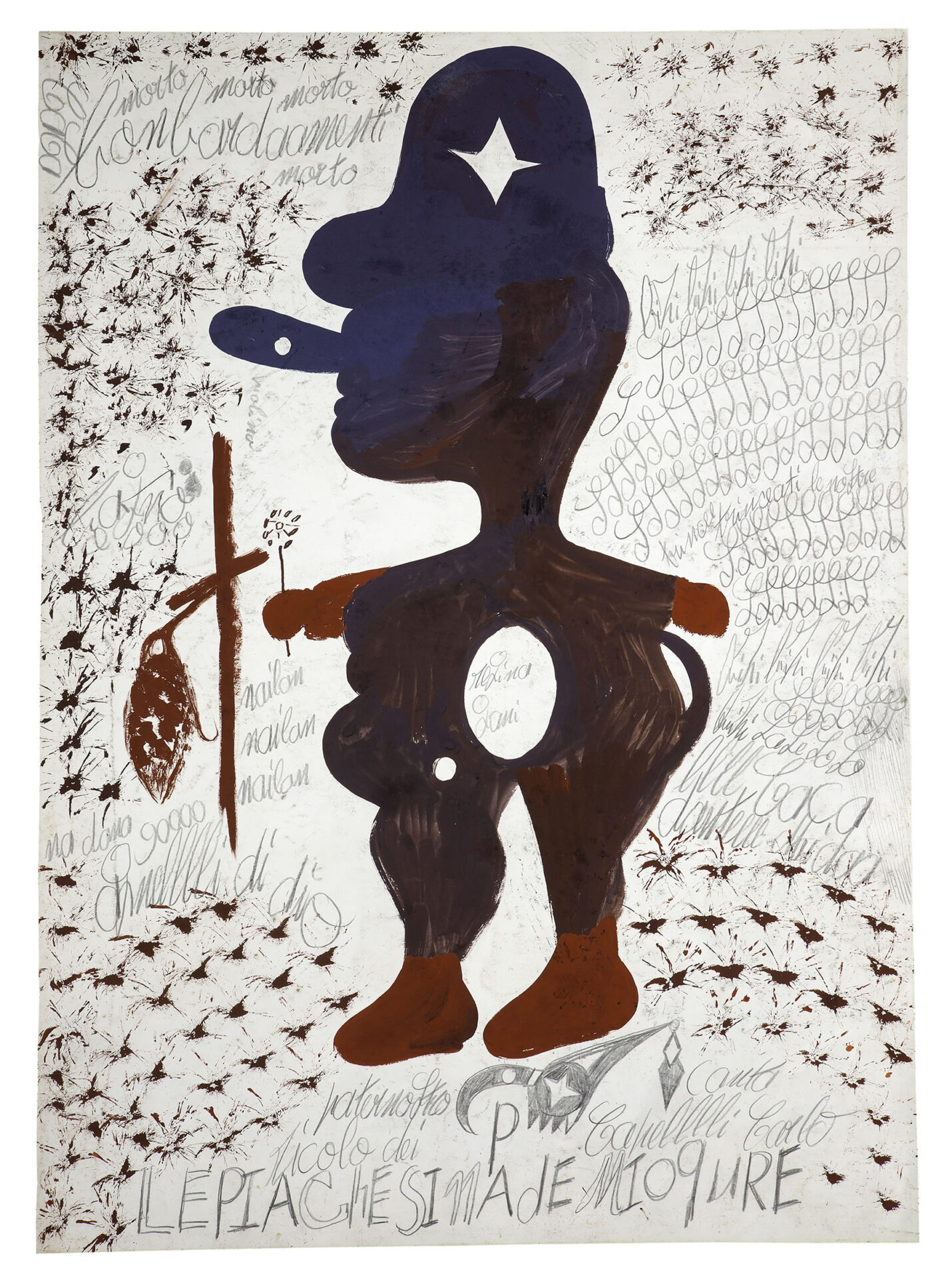

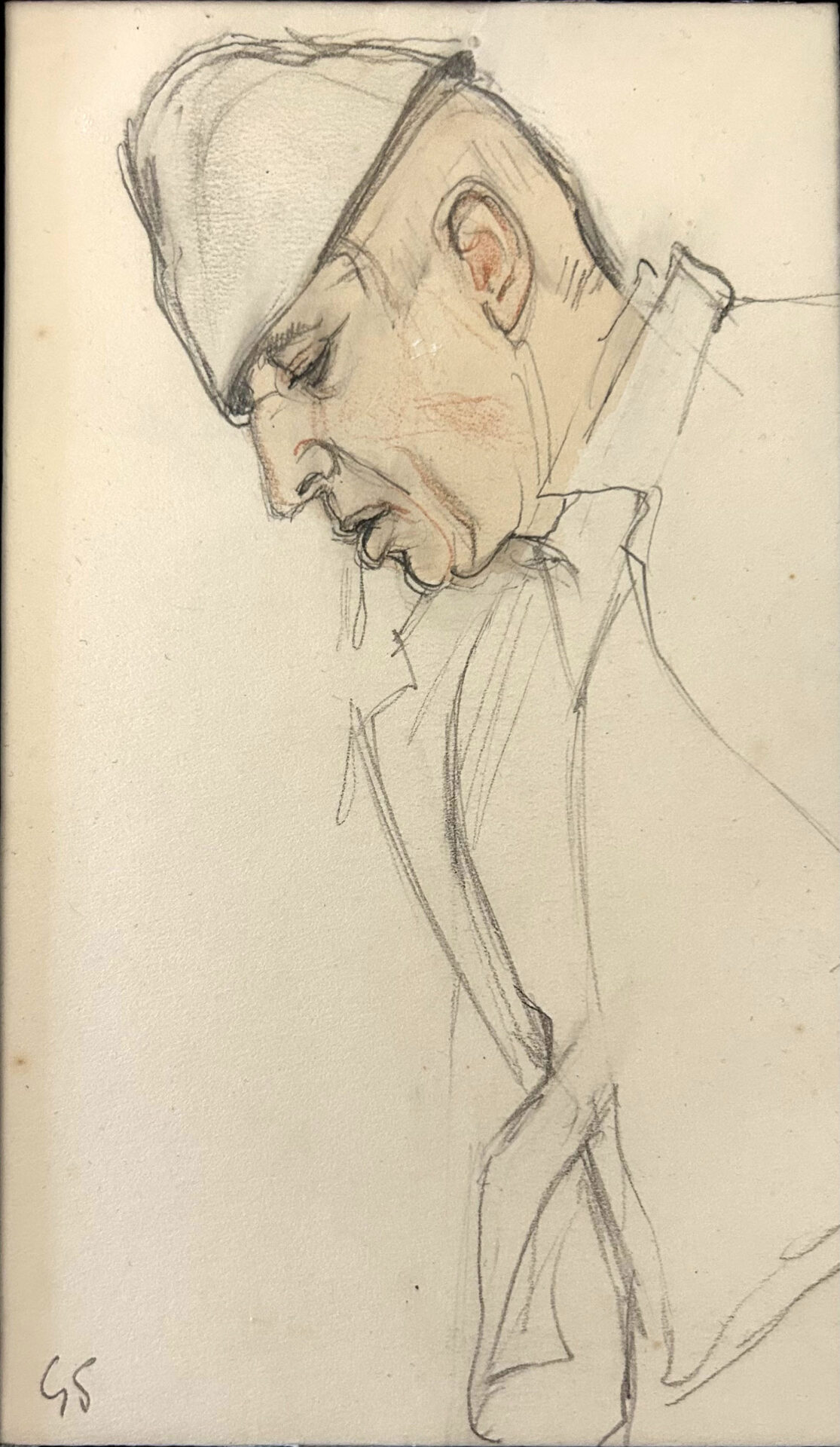

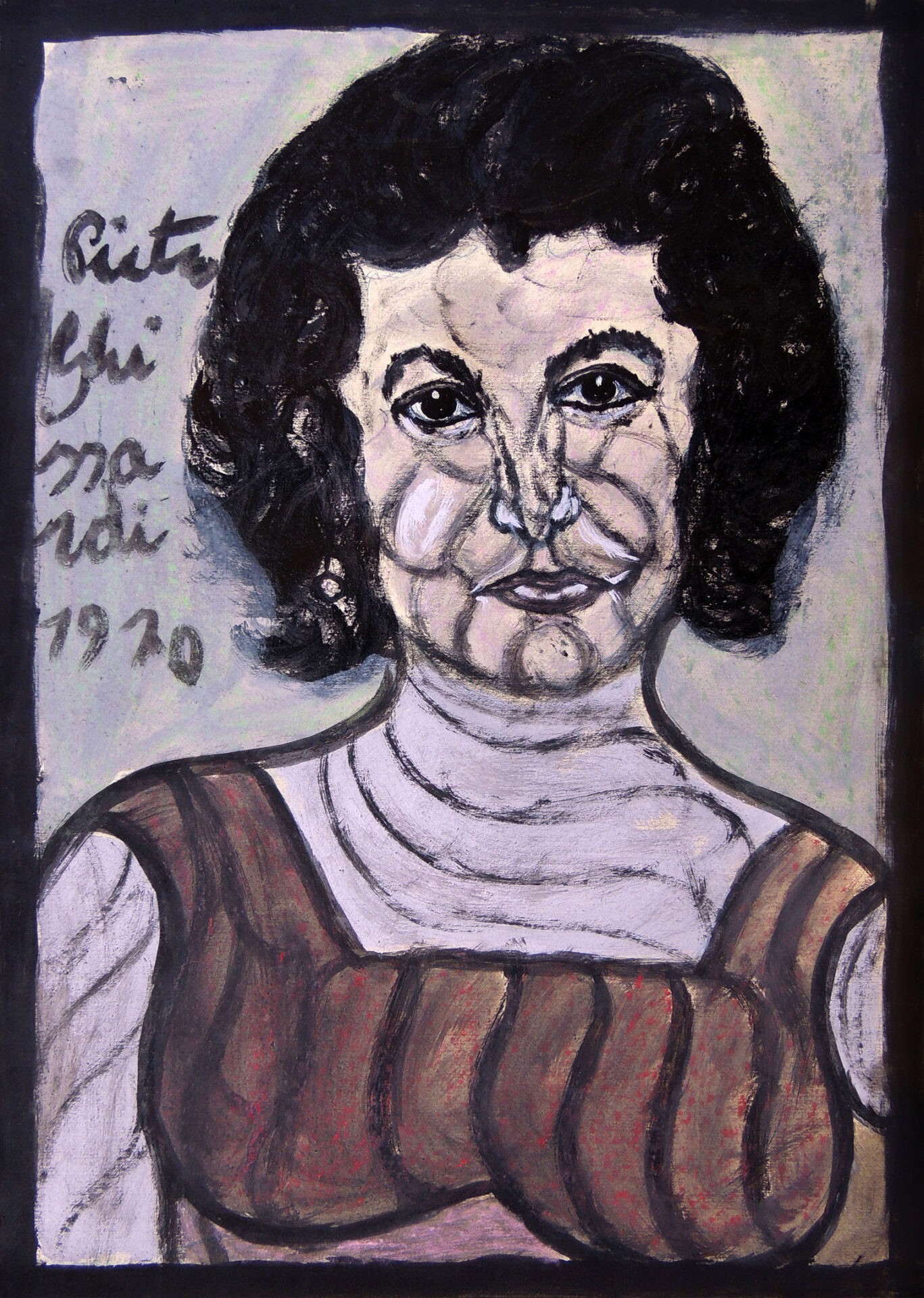

L’allestimento si apre con un’installazione di Giovanni Sesia (Magenta, 1955), artista che ha lavorato sul tema degli internati in manicomio impiegando nei suoi lavori le foto dei loro volti, prese dagli archivi delle principali strutture italiane di inizio Novecento. Prosegue con Filippo de Pisis (Ferrara, 1896-Milano, 1956) che, dopo i periodi felici trascorsi a Parigi e Londra, rientra in Italia e un male sottile s’impossessa del suo corpo e della sua mente, trasformando la sua sensibilità in mal di vivere. Tra gli altri outsider spicca Mario Puccini (Livorno, 1869-Firenze, 1920), definito dal critico Emilio Cecchi «un Van Gogh involontario». Anche quella di Gino Sandri (Rossiglione, 1892-Mombello, 1959), finissimo intellettuale, scrittore straordinario e disegnatore e pittore, è un’esistenza segnata dalla permanenza in una casa di cura. I ritratti degli internati nel manicomio di Mombello furono soggetto privilegiato di Rino Ferrari (Paderno Ponchielli, 1911-Cremona, 1986), entrato in clinica psichiatrica a seguito dell’esperienza traumatica vissuta durante il massacro di Cefalonia. Carlo Zinelli (San Giovanni Lupatoto, 1916-Chievo, 1974) trova nell’arte uno straordinario strumento di comunicazione e, grazie alla vicinanza e al conforto con lo psichiatra Vittorino Andreoli, produrrà opere riconosciute oggi come una delle espressioni più interessanti dell’Art Brut, con accenti primitivisti. Il percorso si conclude con Pietro Ghizzardi (Viadana, 1906-Boretto, 1986) e Edoardo Fraquelli (Tremezzo, 1933-1995): il primo ritrae le ambientazioni esotiche popolate da belve feroci e le belle donne del paese con una tavolozza dalle infinite gamme dei grigi; il secondo passa da creazioni cromaticamente vibranti e dal segno carico di tensione a lavori in cui l’ordine e il silenzio sembrano avere la meglio.

Carlo Zinelli, «Alpino dal grosso naso con cappello e croce»

Gino Sandri, «Senza titolo», collezione privata

Mario Puccini, «Il verziere cavoli brinati», collezione privata

Pietro Ghizzardi, «Ritratto di Donna», 1970, Casa Museo al Belvedere Pietro Ghizzardi