Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Serena Macchi

Leggi i suoi articoliSe, prendendo in prestito le parole di Umberto Eco, «la scrittura costituisce la prima grande rivoluzione tecnologica dell’umanità nell’ambito dei sistemi di comunicazione», la conseguente nascita ed evoluzione del libro come sistema di archiviazione e trascrizione del sapere non è di minore importanza. Oggi, nell’era della digitalizzazione compulsiva, nel momento in cui anche la scrittura appare sempre più dissociata dai supporti cartacei, la necessità fisica e materiale dei volumi viene messa in discussione. In questo contesto, la sede parigina della galleria Tornabuoni torna a riflettere sul significato e sul valore simbolico del libro, inteso sia come dispositivo-strumento di conoscenza sia come oggetto integrato (concettualmente o fisicamente) nelle pratiche artistiche contemporanee. Così la mostra Il libro. Oggetto tra memoria e simbolo (fino al 22 giugno) si presenta come una selezione di artisti italiani e internazionali che hanno lavorato su questo tema a partire dagli anni Sessanta a oggi, non ultimo Yinka Shonibare, protagonista della cover del Giornale dell’Arte di maggio dedicata a Arte e Libro. Evitando retoriche banalità e senza pretendere di offrire un’analisi esaustiva della presenza del libro nell’arte, la selezione prestata dalla galleria mostra un corpus eterogeneo di lavori che testimonia la diversità e l’innovazione con cui questi artisti hanno declinato un comune soggetto nella loro produzione. Che sia materialmente presente o solamente suggerito, trasformato nella sua fisicità o ripensato come un’allusione ai valori simbolici ad esso sottesi, ogni artista offre, attraverso tecniche e sensibilità diverse, una visione estremamente personale dell’oggetto in questione.

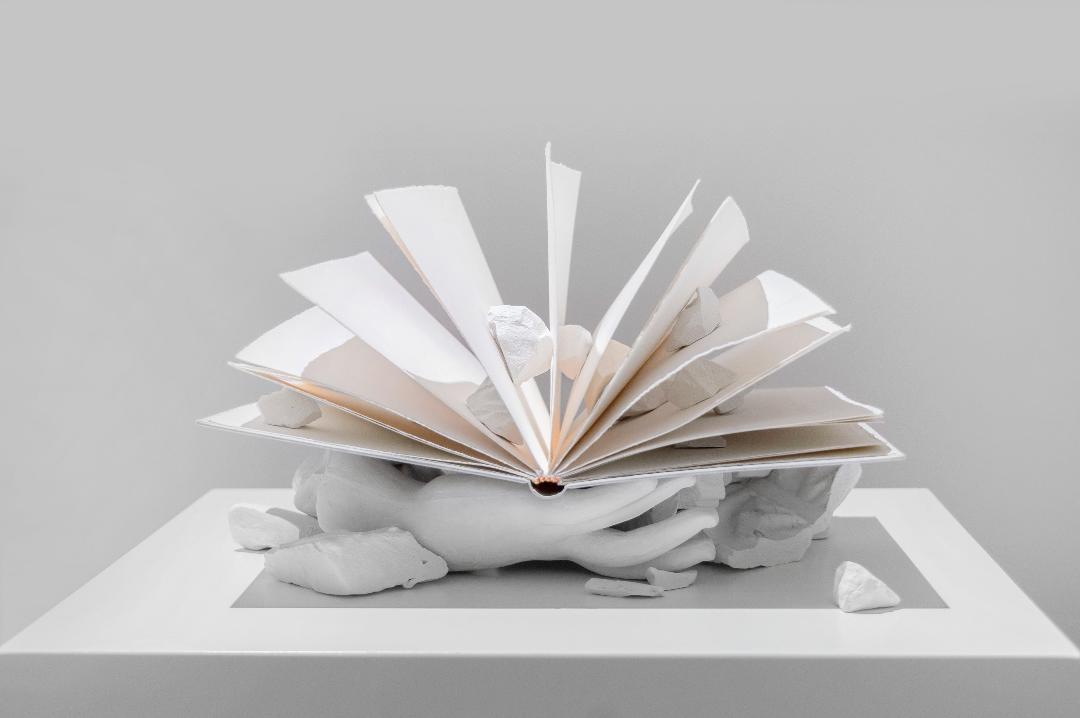

Il libro. Oggetto tra memoria e simbolo. Courtesy Tornabuoni Art Parigi

In questo modo le opere di Vincenzo Agnetti, Alighiero Boetti, Jean Boghossian, Pascal Convert, Chiara Dynys, Emilio Isgrò, Anselm Kiefer, Giulio Paolini, Claudio Parmiggiani, Michelangelo Pistoletto, Yinka Shonibare e Chen Zhen dialogano in maniera armoniosa nello spazio di Matignon alternandosi sui due piani parigini della galleria. La mostra, pensata in contemporanea al Festival di Letteratura Italiana a Parigi (Italissimo, dall’1 al 6 aprile), dal Festival del Libro al Grand Palais (dall'11 al 13 aprile) e al Salone del Libro di Torino (nel quale Allemandi torna dopo 15 anni con uno stand dedicato) mette dunque in relazione il tema dell’editoria alla produzione artistica contemporanea, offrendo uno spunto di riflessione sul valore culturale di cui i libri, al di fuori del loro contenuto, possono farsi portavoce. Nel percorso espositivo sono presenti prestiti e documenti mai mostrati prima. Tra questi, tre opere inedite di Alighiero Boetti sono accomunate da un innato desiderio di classificazione. Affascinato da meccanismi di catalogazione della conoscenza, «I mille fiumi più lunghi del mondo» si presenta come un tentativo scientifico, tanto folle, di offrire un’istantanea geografica, ma anche politica, del mondo nel 1977. Allo stesso modo, in «1984» e in «1986», i ritagli delle copertine raccolte nei volumi presentano uno spaccato puntuale della cultura e della società, della moda e della scienza in un dato periodo storico. Come ricorda la figlia, Agata Boetti: «Ci sono stranamente tante similitudini tra i libri delle copertine e quelli dei fiumi. Non ci avevo mai pensato, ma tutti parlano di un momento preciso del mondo, con i suoi problemi politici e sociali.» Ne è testimone il fatto che molti paesi non hanno mai risposto all’indagine sui fiumi, perché in guerra.

Il libro. Oggetto tra memoria e simbolo. Courtesy Tornabuoni Art Parigi

Accanto a Boetti troviamo le cancellature di Emilio Isgrò. Profondamente interessato a come le rimozioni delle parole possano alterare e generare nuovi significati, l’artista manipola la leggibilità del testo per far emergere le suggestioni più evocative. Così in «Sopra un fiore» e nella più recente installazione «Romeo e Giulietta», quello che colpisce è il segno che sottrae il contenuto e che spinge l’osservatore a interessarsi a ciò che resta leggibile. Se nei lavori di Isgrò e Boetti rimane, anche se in parte, un apparato testuale e la conoscenza, anche se frammentata e parziale, resta pur sempre legata al supporto cartaceo, diversamente accade nell’opera in mostra di Vincenzo Agnetti. In «Libro dimenticato a memoria» l’autore rimuove interamente il contenuto delle pagine. Le taglia e ne lascia solo il contorno esterno. Così quel vuoto diventa simbolo del delicato equilibrio tra memoria e oblio. Secondo l’artista infatti «la cultura è l’apprendimento del dimenticare», perché solo lasciando andare il passato si può fare spazio a ciò che deve ancora arrivare.

Il libro. Oggetto tra memoria e simbolo. Courtesy Tornabuoni Art Parigi

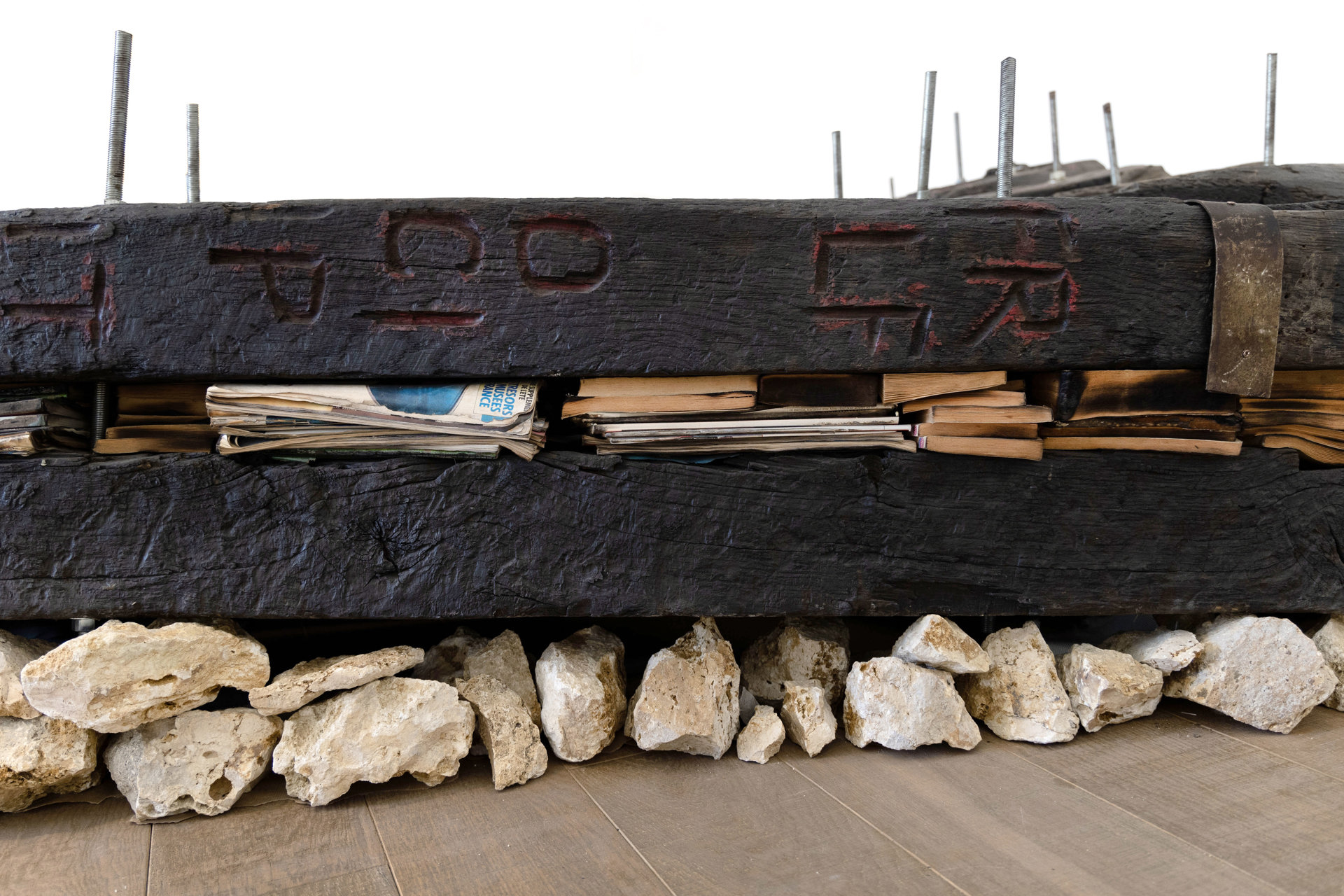

In riferimento all’idea di libro come dispositivo di conoscenza, simbolo dell’apprendimento e dell'educazione, troviamo «The British Library» del prima citato Yinka Shonibare. In questa installazione, decine di libri sono ricoperti di cotone Batik, una stoffa colorata e finemente decorata che rimanda alle tradizioni africane. Sui dorsi di ogni volume sono stampati in oro nomi di noti migranti che hanno contribuito a definire la storia e la cultura britannica. Sugli stessi scaffali, però, alcuni nomi rimandano a figure che si sono opposte all’immigrazione. Così il lavoro di Shonibare vuole inserirsi nel dibattito che concerne la questione diasporica e i retaggi del colonialismo, per arrivare a parlare di problematiche urgenti e recenti come la crisi dei rifugiati e le discussioni sulla libertà di movimento all’interno dell’Unione Europea. Proprio come la cultura nasce da una tensione tra ciò che viene messo in luce e ciò che viene escluso, anche i lavori finora presentati si muovono idealmente su un equilibrio instabile tra cancellazione e rivelazione. Diversamente dagli esempi precedenti, però, nell’opera di Chen Zhen in mostra i libri sono presenti ma completamente inaccessibili. In «Le Chemin / Le Radeau de l'écriture», il loro contenuto rimane oscuro e inafferrabile. le pagine sono infatti costrette tra pietre e travi di legno che li rendono illeggibili. Diventano così contenitori di conoscenza perduta.

Il libro. Oggetto tra memoria e simbolo. Courtesy Tornabuoni Art Parigi

Il lavoro di Chen Zhen dialoga, nella sua oscillazione tra presenza e assenza, con il «Dittico con libri» di Claudio Parmiggiani. Qui, l’impronta di una libreria realizzata con fuliggine e fumo dà forma a una sorta di “scultura d’ombra”, in cui la memoria si fa immagine evanescente. Più che una traccia concreta, l’opera sembra l’evocazione di un ricordo, un’eco di qualcosa che è stato. Su una linea simile si inserisce anche «Für Paul Celan» di Anselm Kiefer, che approfondisce il tema della memoria attraverso un libro dedicato all’omonimo poeta francese, la cui vita è stata profondamente segnata dal trauma dell’Olocausto. Kiefer in questo caso lavora con la materialità delle pagine e della copertina del volume, trasformando questo supporto in un’entità apparentemente vivente. La sua superficie stratificata, fatta di texture in continuo mutamento, restituisce infatti l’idea di un corpo che evolve nel tempo. Le incrostazioni rosate all'esterno assumono il valore di cicatrici: segni visibili di una resilienza che, pur nella sua fragilità, resiste e custodisce la memoria.

Altri articoli dell'autore

A largo di Sacca Fisola, un ormeggio si addentra nelle acque della laguna creando un insediamento anfibio. È la 6° edizione del «Cinema Galleggiante - Acque Sconosciute» (fino al 7 settembre), un appuntamento che da cinque anni riunisce cinema e arti visive, performative e sonore, in un contesto unico, a filo d’acqua.

La curatrice di Montebelluna, classe 1969, è la nuova direttrice del MASI di Lugano. Il Giornale dell'arte l'ha incontrata a Milano

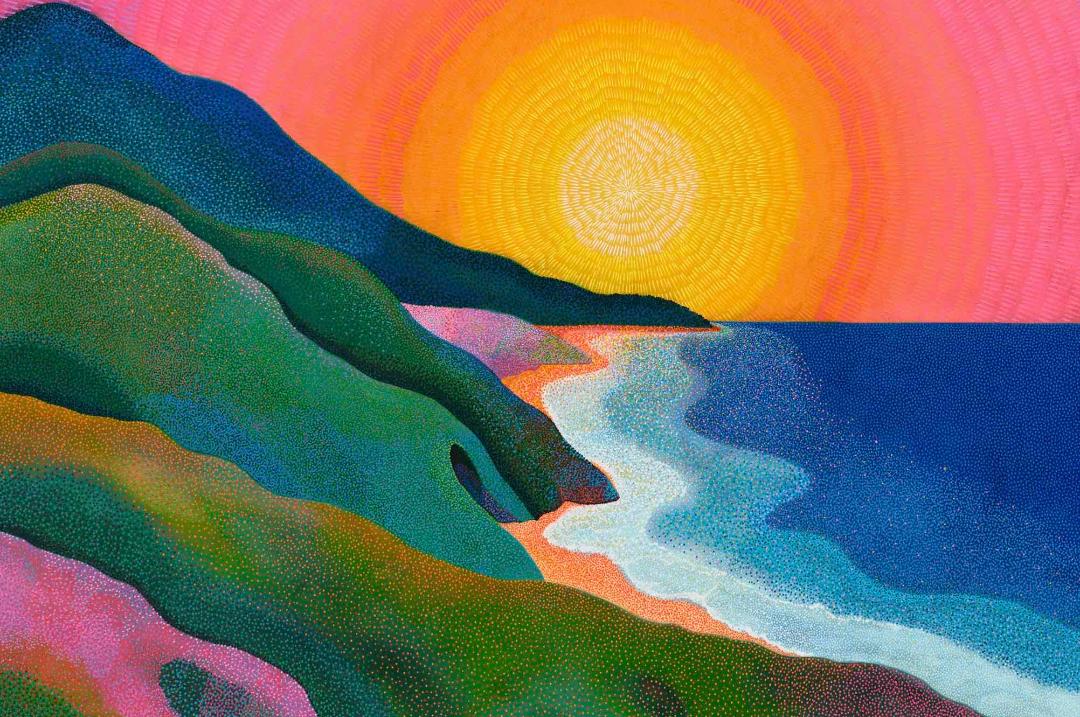

«Questo è il paradosso della mia pratica: ciò che è meccanico diventa mistico, il metodo diventa meditazione», confessa l’artista californiana. «La ripetizione del gesto e il controllo del mio processo agiscono come una sorta di architettura sacra»

Dopo il primo solo show con Gagosian a New York nel 2023, il pittore ghanese torna nella sua scuderia di riferimento, questa volta nel cuore di Mayfair, con «I Do Not Come to You by Chance»