Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Nicoletta Biglietti

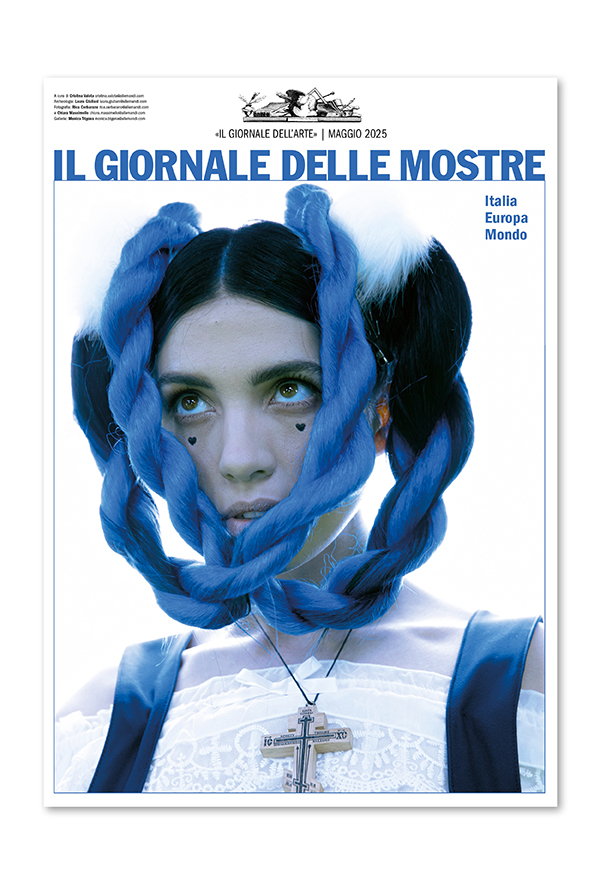

Leggi i suoi articoliCianografie di luoghi che trascendono tempi e spazi. Strati di memorie che inglobano un poetico e personale presente. Perché è grazie ad un dialogo tra tempo, memoria e poesia che Alia Ahmad (Arabia Saudita, 1996) riempie, con le sue opere, un sostanziale e profondo vuoto. Quel vuoto che, nella forma del paesaggio, è sovente relegato a mero sfondo di un’opera d’arte, ma che qui, invece, è protagonista vivo e attivo di un dinamico e emotivo racconto.

È infatti con l’obiettivo di porsi come testimoni del mutamento dell'ambiente circostante che i dipinti di Ahmad occupano un posto di rilievo nel contesto contemporaneo internazionale, come sancito anche dalle sua prima personale in Europa presso la sede londinese della White Cube, visitabile dal 28 febbraio al 5 aprile.

«Fields / ميادين» è il titolo della mostra. Un’esposizione in cui le opere di Ahmad sono rappresentazione della sua personale versione di ricordi. Di quelle terre, di quegli ambiti e contesti che ha imparato a conoscere fin dalla sua prima infanzia trascorsa a Riyadh, luogo, sicuramente molto diverso da ora, da cui si era allontanata per studiare al King’s College London e al Royal College of Art, ma al quale ha fatto ritorno per sviluppare la sua poetica e ricerca. Perché il deserto, in cui la metropoli è inserita, non è necessariamente aridità e vuoto, ma è molto di più. È la potenza espressiva dell’arte islamica nella sua possente minuziosità. È l’estetica ricercata della calligrafia araba nella sua delicata e poetica figuratività. Ed ancora, è la giocosa cromaticità degli abiti e degli oggetti tradizionali del popolo beduino. Degli aspetti che, guarda caso, si generano e fanno ritorno proprio a quel paesaggio che Ahmad riporta nelle sue opere.

Un paesaggio vivo e mutevole, e talvolta in contrasto con ciò che lo circonda, che non ha, però, sempre fatto parte della ricerca di Ahmad. Inizialmente infatti l’artista creava collage a partire da motivi paesaggistici che estrapolava da libri, riviste o fotografie. Delle opere molto illustrative e distanti dall’attuale ricerca che si sono però rivelate essenziali per giungere ad un linguaggio più astratto e profondo. Un linguaggio che rifuggisse, come lei stessa afferma, da quell’iniziale ovvietà di lettura presente nelle opere che le donava però sicurezza e conforto.

Ed è stato infatti su quella iniziale àncora fissata nella figurazione che Ahmad si è basata per creare opere che fossero la sua personale visione del paesaggio: delle opere che sì facessero riferimento a ciò che lei poteva vedere direttamente ma che, al contempo, si traducessero in forme e paradigmi altri. In composizioni, cioè, in cui si esprimesse quel diagrammatico equilibrio radicato nell’arte islamica, nella calligrafia araba e nei metodi colorazione e tessitura propri del popolo beduino. Ed è infatti con pennellate che oscillano tra il gestuale e l’architettonico e tra il lirico e l’emotivo che i dipinti astratti di Ahmad si pongono, sottolineando anche la ricca diversità tra la vita vegetale presente a Riyadh (Riyadh in arabo si traduce infatti con «oasi» o «giardini») e il paesaggio desertico industrializzato circostante. Un passaggio, quello dal vivo all’industrializzato, che l’artista, consapevole del potere unico dell’arte nel connettere tradizione e modernità cerca di delineare nelle sue opere.

Ne conseguono dipinti in cui il colore diventa il vero protagonista, perché superando l’iniziale rigidità di metodo Ahmad ha trasformato i suoi dipinti in esplorazioni libere e personali in cui la re-immaginazione di cromie e tonalità si fa perno di un vivo ed emotivo racconto. Il racconto di un paesaggio che, nelle sue pur differenti accezioni, non è più mero sfondo di un’opera d’arte, ma ne è il protagonista. Il protagonista di un attivo, mutevole e ignoto divenire.

Alia Ahmad, «Hameel-Morning Rain», 2022