Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Laura Lombardi

Leggi i suoi articoliSi è conclusa la prima giornata del convegno fiorentino dedicato al restauro della Cappella Brancacci, che ha avuto per focus le «Vicende conservative e tecniche esecutive», rivelando gli esiti di scoperte che portano a riconsiderare non solo la tecnica esecutiva di Masolino e Masaccio, ma a interrogarsi anche su altri cicli pittorici ad affresco risalenti a quel secolo. Fondamentale è stato, grazie all’impegno di Comune e Soprintendenza e agli accordi per i finanziamenti firmati con la Fondazione Friends of Florence e la Jay Pritzker Foundation, l’impiego di apparecchiature sofisticatissime, che hanno permesso di rinvenire tracce nascoste sotto la superficie pittorica: e sembra di essere sul set di un’indagine «crime», quando strumentazioni sempre più performanti rivelano dati nascosti.

Alberto Felici (restauratore dell’Opificio delle Pietre Dure e dal 2019 in servizio alla Soprintendenza) e Cristiano Riminese (ricercatore dell’Istituto di Scienze del Patrimonio Culturale del Cnr, responsabile della sede secondaria di Firenze) sottolineano il successo di un lavoro corale, che ha coinvolto i colleghi Donata Magnini, David Buti, Emanuela Grifoni, Barbara Salvadori, Ispc-Cnr, il gruppo di ricerca di Raffaella Fontana di Ino-Cnr, il gruppo di ricerca di Laura Cartechini di Scitec-Cnr, Irene Biadaioli della Soprintendenza e Sara Penoni dell’Opificio delle Pietre Dure.

Il deus ex machina di queste rivelazioni è stato il sistema macro-Xfr, strumento diagnostico non in commercio e messo a punto dall’Ispc-Cnr di Catania con Paolo Romano, responsabile della sede secondaria di Catania, e Claudia Caliri, impiegato per la prima volta in un cantiere di restauro. Il macro-Xfr ha infatti identificato in alcune scene del ciclo la presenza di elementi chimici di peso atomico più elevato, tra cui l’arsenico. Questo elemento è presente in alcuni pigmenti quali l’orpimento, di colore giallo, o il realgar, rosso: in questo caso si è capito trattarsi di orpimento per il modo in cui reagisce quando si altera. Va precisato che non vi è alcun residuo di orpimento sulla superficie pittorica, perché si tratta di pigmento solubile che è penetrato nelle porosità dell’intonaco e della pellicola pittorica e solo la tecnica Xfr ha potuto rivelarlo.

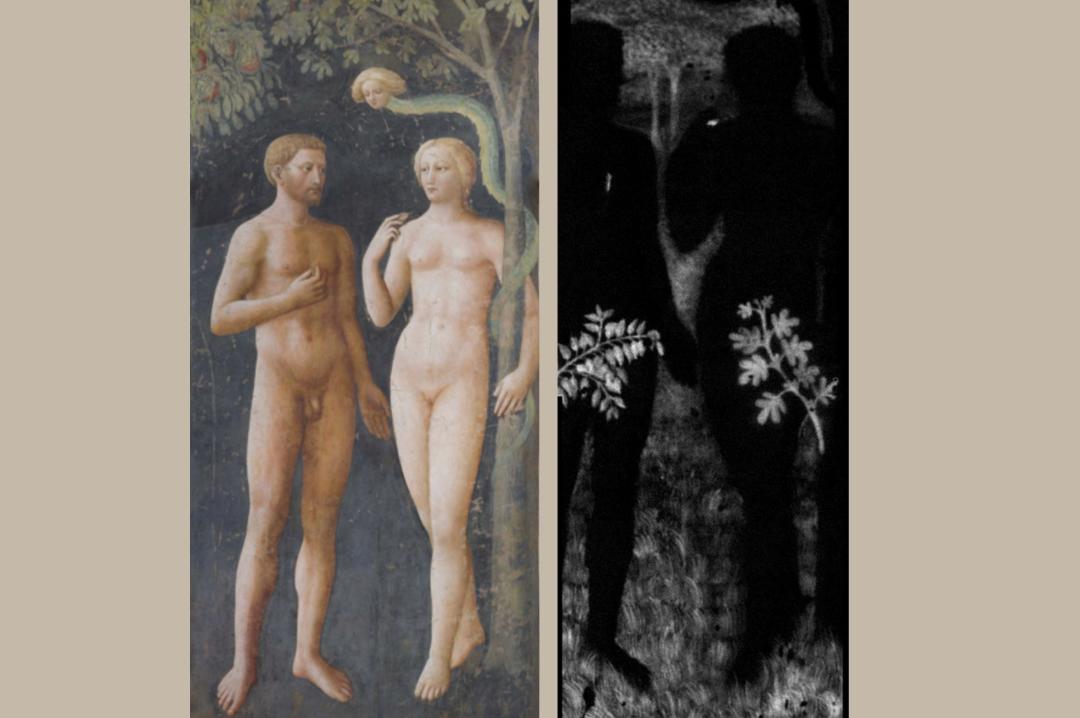

Le tracce di orpimento sono presenti, sebbene non visibili, in alcune parti cruciali della Cappella Brancacci: nell’affresco di Masolino raffigurante il «Peccato originale», ad orpimento erano tracciate fronde per coprire i genitali di Adamo ed Eva, una copertura che nulla ha a che fare con le foglie aggiunte in seguito e tolte col restauro degli anni Ottanta del secolo scorso, ma che è invece, come vedremo, coeva alla realizzazione stessa dell’affresco. Inoltre, i piedi di Adamo ed Eva poggiano non già sul fondo scuro, indistinto, ma su un prato verde e anche sullo sfondo dei corpi dei progenitori si vedono alberi fronzuti. La successiva caduta del pigmento, aggiunto a secco sull’affresco, ha dunque lasciato riemergere la parte scura, che non è una scelta pittorica dell’artista, ma mera preparazione di fondo.

In alto, la scena del «Tributo» nella Cappella Brancacci; in basso, gli alberi fronzuti sullo sfondo dipinti a orpimento, oggi non più visibili

Tracce di orpimento sono negli alberi sullo sfondo del «Tributo» di Masaccio, cambiando così totalmente la lettura del paesaggio come ci appare adesso, brullo e pietroso, con gli alberi secchi e spogli. L’indagine con il macro-Xfr ci presenta una ricca vegetazione, forse di un giallo dorato, come spesso in pitture del Quattrocento, o forse anche verde, se l’orpimento era stato dato in miscela con altri pigmenti quali l’indaco o l’oltremare naturale (quest’ultima è però solo una supposizione, impossibile da verificare).

Anche nella «Cacciata di Adamo ed Eva» di Masaccio ritroviamo le foglie a coprire i genitali di Adamo (non necessarie per la figura di Eva che invece si copre quella parte del corpo con una mano). Che si tratti di interventi coevi, lo conferma la presenza di arsenico anche nei due frammenti dietro l’altare maggiore, che furono rinvenuti nel corso del restauro diretto da Umberto Baldini negli anni Ottanta; l’indagine lì si è potuta svolgere però su aree minime, perché il macro-Xfr, un sistema di scansione che funziona come un pantografo, era impossibile da collocare in quel punto.

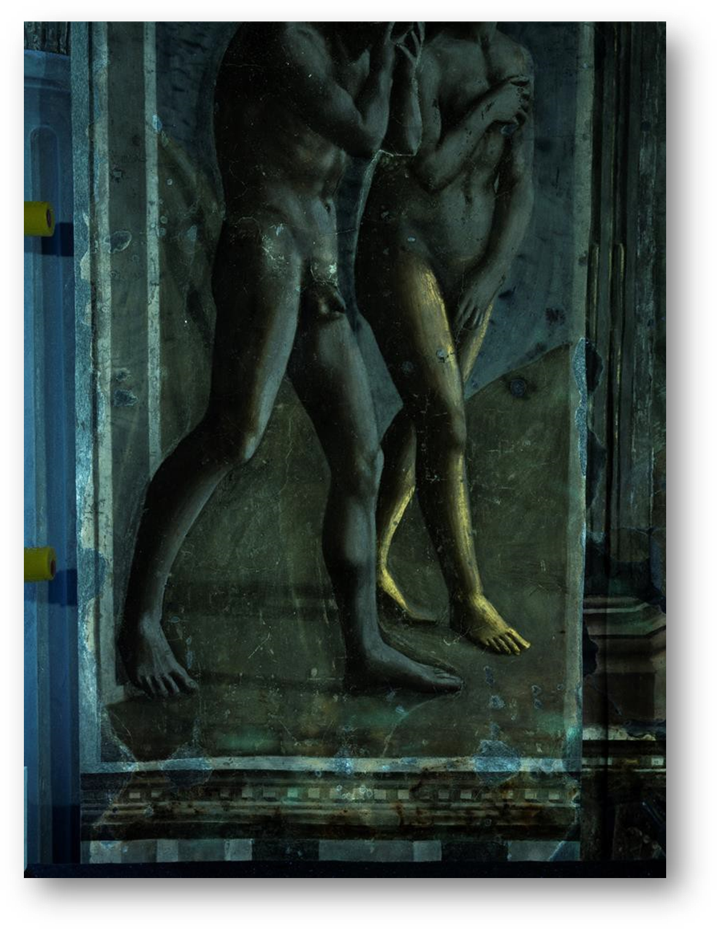

Oltre all’orpimento, le mappe Xfr rivelano altri elementi, tra cui un pigmento giallo a base di piombo usato da Masolino per dipingere, nella scena della «Guarigione dello storpio e Resurrezione di Tabita», la veste del personaggio al centro, col turbante rosso. Nel vestito verde damascato la stesura del colore ora è molto piatta, mentre vi era invece una sorta di velatura a secco, atta a creare effetti volumetrici, inspiegabilmente annullati e non certo perché la materia fosse rovinata. Nelle gambe di Eva nella «Cacciata», oppure in figure della «Distribuzione dei beni» di Masaccio e anche in una delle teste dei personaggi sull’estrema sinistra della «Resurrezione del figlio di Teofilo», dipinta da Filippino, l’Xfr ha rivelato la presenza di bianco di piombo, ma non si capisce bene, in questi casi, quale fosse effetto cercato dagli artisti.

Masolino, Masaccio e Filippino, intervengono sull’affresco con pigmenti a secco ben più di quanto finora noto e alternano le tecniche con una certa disinvoltura a seconda del risultato desiderato, sebbene purtroppo ora queste variazioni non siano più visibili sulla superficie pittorica.

L’aspetto conoscitivo della tecnica diviene dunque fondamentale per la lettura del contenuto dell’opera e apre un nuovo capitolo di studi. La conclusione cui giunge Alberto Felici è infatti che altri cicli di affreschi, se studiati secondo i procedimenti qui messi a punto, potrebbero rivelare analoghe sorprese, ovvero una più indefinita distinzione tra tecnica ad affresco e a secco ed un’ampia e diversificata varietà di soluzioni ben più complesse di quelle che la storia dell’arte ha finora individuato e descritto.

Il convegno prosegue il 16 aprile ripercorrendo le tappe dell’attuale intervento di conservazione e di valorizzazione del ciclo.

Un dettaglio della «Cacciata dei progenitori dall’Eden» nella Cappella Brancacci con tracce di bianco di piombo sulle gambe di Eva

Altri articoli dell'autore

Un’intera sala è dedicata al massimo scultore in cera attivo nel capoluogo toscano a fine Seicento: Gaetano Giulio Zumbo

La mostra a Pisa curata da Francesca Dini ripercorre lo sfavillante periodo, a fine Ottocento, in cui Parigi era il centro culturale del mondo. E tra i protagonisti di quel nuovo clima, gli artisti italiani che scelsero la capitale francese come patria d’adozione, tra cui Boldini, De Nittis e Corcos

Nel bicentenario della nascita, i suoi dipinti sono messi a confronto con quelli di altri protagonisti della pittura del Risorgimento, da Giovanni Fattori a Silvestro Lega e Telemaco Signorini

È stata inaugurata la mostra «Icone di potere e bellezza» con le tre teste in bronzo dorato del Museo di Santa Giulia a Brescia, secondo capitolo dello scambio di manufatti tra le due istituzioni gestito da Fondazione Brescia Musei