Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

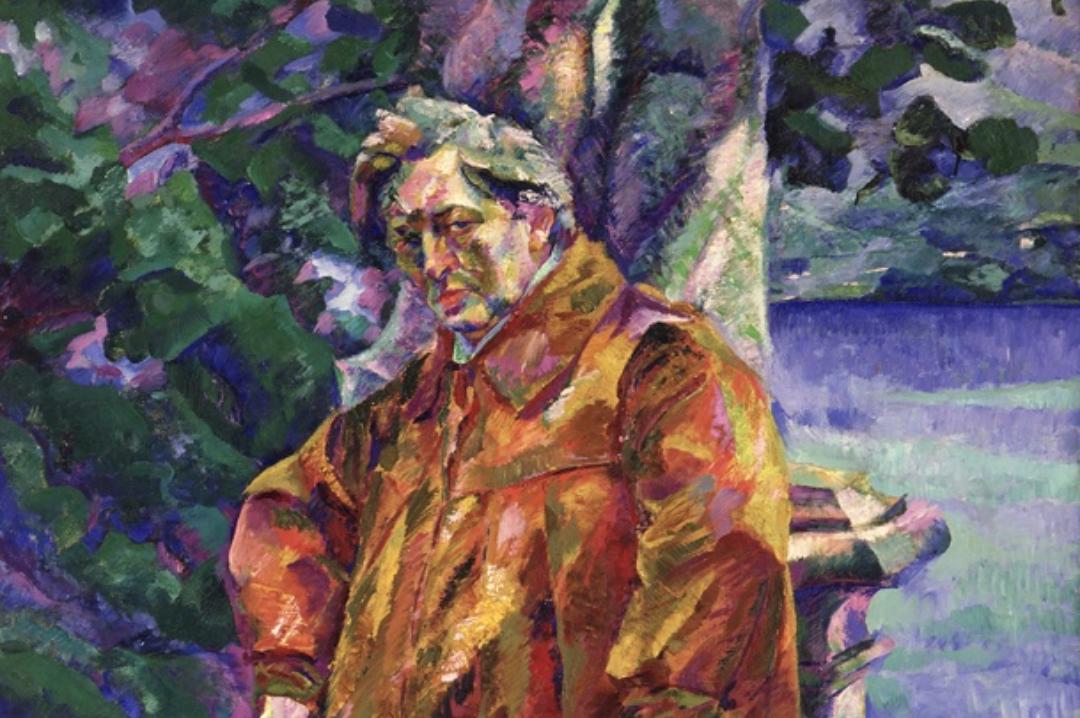

Claudio Strinati

Leggi i suoi articoliIl «violon d’Ingres» è forse una delle più note definizioni per significare il dilettantismo sia pur di alto livello esercitato da uno specialista di una diversa disciplina. Ma, se si riflette su Ingres stesso, quell’espressione si carica di più profondo senso. Jean-August-Dominique Ingres sapeva suonare sul serio e rapportarsi ai professionisti della musica. Sappiamo che aveva suonato giovanissimo nell’orchestra del Municipio di Tolosa tuttora esistente e prestigiosa. Risulta, peraltro, che abbia suonato con Niccolò Paganini e che fosse in grado di eseguire i «Quartetti» di Haydn e di Beethoven. Del resto, aveva assimilato i progressi eccelsi proprio della scuola violinistica francese del suo tempo che nel 1803 aveva prodotto un «Metodo per violino» a cura di tre maestri di quell’arte come Rodolphe Kreutzer, Pierre Rode e Pierre Baillot che impressero una svolta formidabile.

Rode e Baillot non li conosce più nessuno se non gli specialisti, mentre Kreutzer è celebre non tanto per le sue composizioni (che lo meritano, fu un grande anche nell’opera lirica), quanto perché Beethoven decise di dedicare a lui, nell’anno stesso 1803 della pubblicazione del «Metodo per violino» dei francesi, una sonata, invero suprema, per violino e pianoforte, scritta in realtà per un altro violinista. La «Sonata a Kreutzer», appunto, che Lev Tolstoj pose poi a titolo di una sua eccelsa novella. Che cosa c’entra tutto questo con l’arte di Ingres che, in definitiva, ha dedicato quasi soltanto un ritratto a un musicista importante della sua epoca, l’italo-francese Luigi Cherubini?

C’entra, basta guardare con amorevolezza quel sublime «Ritratto» (1841). Il maestro, grande tra i grandi, ha un’aria ingrugnata e un tono interrogativo verso chi guarda il quadro come a esprimere disappunto provocato dall’essere osservato con una sorta di distrazione e disincanto. Sembra una curiosità, ma è forse la quintessenza del «Kunstwollen» ingresiano che è ben chiaro ma ancora oggi non si capisce. Ingres incarna, hegelianamente parlando, il polo dialettico cruciale del cosiddetto Neoclassicismo e questo lo si comprende anche a intuito, ma come possa essere spiegato resta ostinatamente duro a intendersi. Il Neoclassicismo, infatti, anche senza considerare l’ulteriore imprescindibile dialettica neoclassico-romantico, sembra proprio modellato sulla logica appunto hegeliana che prevede l’articolazione delle tre fasi di tesi, antitesi e sintesi (non sono i termini hegeliani, ma la vulgata ormai funziona così). Il Neoclassicismo ha tre blocchi monolitici emblematicamente tra loro connessi: Winckelmann (e Mengs), la tesi; David, l’antitesi; Ingres, la sintesi. Perché Ingres, nel corso di una parabola nutrita di aspirazioni musicali, guarda un immenso patrimonio di ideali, di incrollabili certezze, di intoccabile bellezza, con appassionato coinvolgimento e ironico distacco, senza prendere mai sul serio fino in fondo nessuno dei principi fondativi, ma considerandoli assiomi di una sorta di inno all’arte in sé e alla sua indispensabile sintesi delle idee. Quando Ingres presentò, più o meno al tempo dei trionfi di Kreutzer, il «Ritratto di Napoleone sul trono imperiale», non era chiaro se stesse deridendo l’imperatore o non fosse in grado di rispettare le regole più elementari, tanto che nessuno lo riconosceva nemmeno. Ma dunque Ingres non era capace? Era un somaro patentato? Gli riservarono, e per un tempo lunghissimo, il trattamento che si riserva perlopiù all’arte «moderna» e non è detto che provenga solo dagli ignoranti e incompetenti: «Posto, ma c’è da dubitarne, che abbia voluto dire qualcosa, non si capisce che cosa, però. Forse non ha voluto dire niente. L’arte moderna è una presa in giro». Lo dissero anche di Beethoven ma qui la spiegazione c’è. Era sordo!

Altri articoli dell'autore

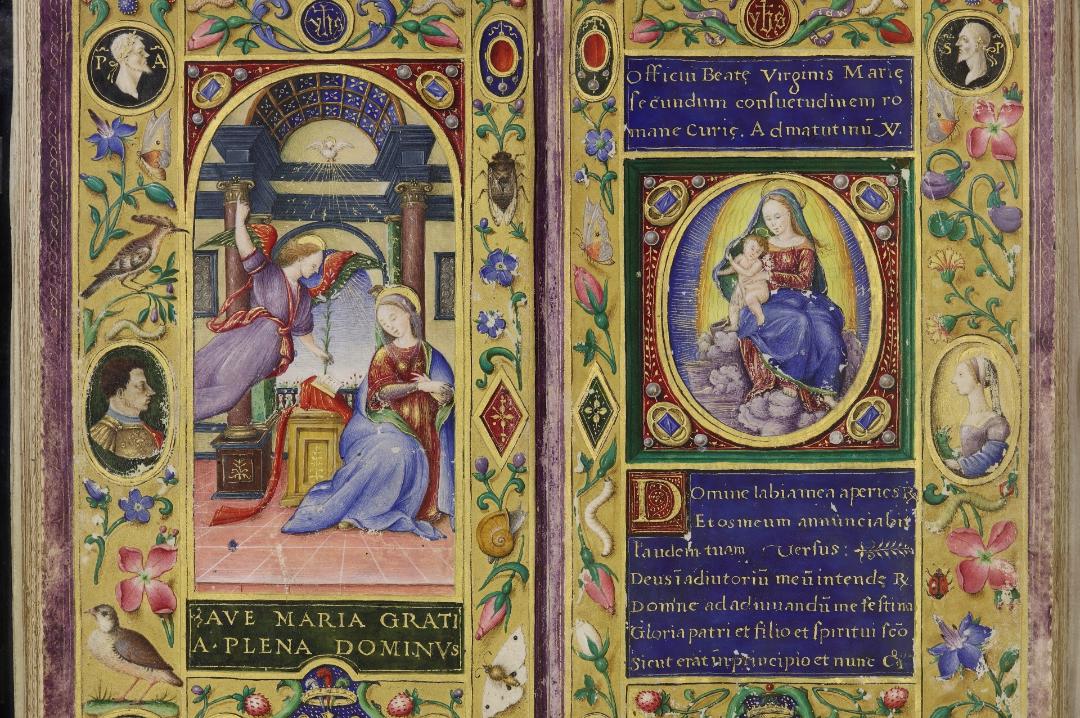

C’è tempo fino a domenica 15 febbraio per ammirare oltre cinquanta pregevoli esemplari miniati, dai primi del Trecento agli inizi del Cinquecento, esposti nella Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana a Roma

Note strinate • Questo dispositivo sembra essere capace di onorare l’ardita e sempre affascinante tesi di Richard Wagner alla ricerca del «Gesamtkunstwerk», l’opera d’arte totale che coinvolge tutti i nostri sensi

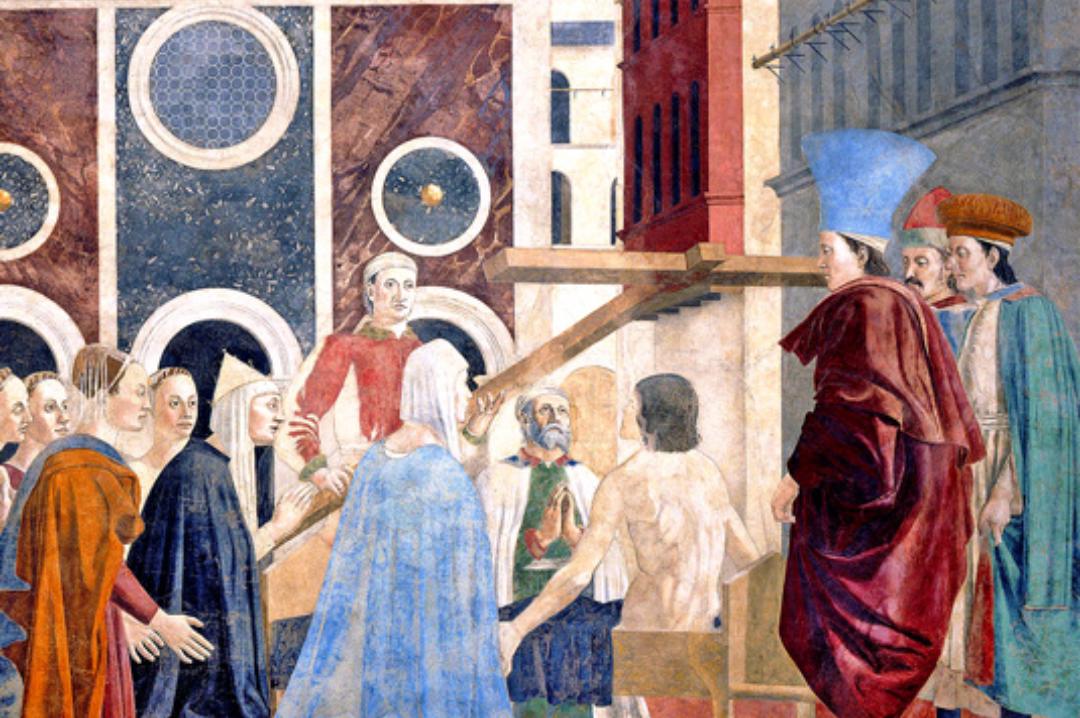

Note strinate • «Les fresques de Piero della Francesca» di Bohuslav Martinů come traduzione musicale delle suggestioni degli affreschi di Arezzo, ricostruendone la genesi culturale e il significato nel contesto artistico e musicale del Novecento

Note strinate • Dietro l’opera del maestro urbinate si cela la vicenda della scomunica di Martin Lutero da parte di papa Leone X Medici, trattata attraverso i temi «trasfigurati» della Grazia e del Libero arbitrio