Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Carlotta Venegoni

Leggi i suoi articoliViene pubblicata, per la prima volta in lingua italiana, la vita di Paul Cézanne scritta dallo studioso più autorevole del pittore provenzale nonché tra i massimi esperti dell’Impressionismo e del Postimpressionismo: John Rewald. La prima versione vide la luce nel 1936, quando Rewald la propose come tesi di dottorato in storia dell’arte all’Università della Sorbona, con il titolo Cézanne et Zola. Fu ripubblicata nel 1948 in edizione ampliata (su cui si basa il presente volume); seguirono altre edizioni e revisioni, fino a quella del 1986, quando l’autore ricevette il Mitchell Prize.

Questa biografia è da considerarsi la più completa sul pittore per la ricerca sulle fonti: la sua vicenda umana e artistica si sviluppa attraverso documenti, lettere, tra cui quelle scambiate con l’amico scrittore Emile Zola, e le testimonianze dirette dei familiari e degli artisti che condivisero tratti di vita con Cézanne. Emergono i caratteri e i risvolti psicologici delle persone e delle relazioni che tra loro intercorrono, restituendo un garbato spessore umano delle vicende. La voce dell’autore funge da trait d’union tra gli episodi e i carteggi dei protagonisti, riproposti in originale.

L’analisi della personalità del pittore e la sua evoluzione artistica sono delineate con vivezza narrativa, prosa chiara, suggestiva e straordinariamente moderna. La vita di Cézanne ha inizio dalle scorribande giovanili con l’inseparabile amico Zola. Rewald ripercorre poi i difficili momenti legati all’accettazione della vocazione artistica di Paul da parte del padre, gli amari rifiuti delle sue opere ai Salon parigini, i manchevoli riconoscimenti, le derisioni e le fervide critiche che la sua pittura riscosse. Il rapporto con Zola segnò fortemente Cézanne. Lo scrittore lo spronò a seguire la vocazione pittorica e fu per diverso tempo suo mentore, suo sostenitore e suo critico, benché presto «ardente paladino» di Manet.

«Gli anni avevano attutito il suo entusiasmo giovanile per Cézanne come artista. La sua fede nel genio dell’amico restava immutata, ma sempre più dubitava della sua capacità di esprimerlo». I rapporti tra i due proseguirono fino alla rottura nel 1873, quando Zola nel Ventre de Paris creò il personaggio del pittore Claude Lantier, ispirato all’amico Paul.

Pregevole il lavoro di Rewald nel delineare i luoghi cézanniani che, attraverso le opere, divennero celebri. L’autore accostò ai lavori di Cézanne le fotografie dei paesaggi che tanto lo avevano affascinato e la cui trasposizione sulle tele restituisce quell’immagine in cui noi tutti identifichiamo la Provenza. «Tutto in natura ha colore», spiegava l’artista nel tentativo di restituire nelle tele gli effetti della luce «per far sentire la presenza dell’aria». A chiusura del volume, Piergiorgio Dragone ricostruisce con puntualità la vita di John Rewald che si dedicò allo studio della cultura artistica europea degli anni Trenta, lavorando assiduamente tra la Francia e New York.

Celeberrima è la sua History of Impressionism, pubblicata nel 1946 dal MoMA. A Cézanne consacrò il massimo impegno. Catalogò i suoi dipinti e acquerelli, salvando l’atelier dell’artista trasformandolo in museo. Se l’incontro con l’artista cambiò la vita del critico, tanto da voler essergli sepolto accanto ad Aix-en-Provence, il testo di Rewald risultò imprescindibile per modificare per sempre la ricezione dell’opera del grande maestro provenzale.

Paul Cézanne. Una vita, di John Rewald, traduzione di Nicoletta Poo, con un saggio di Piergiorgio Dragone, 277 pp., ill. col. e b/n, Donzelli, Roma 2019,

€ 30,00

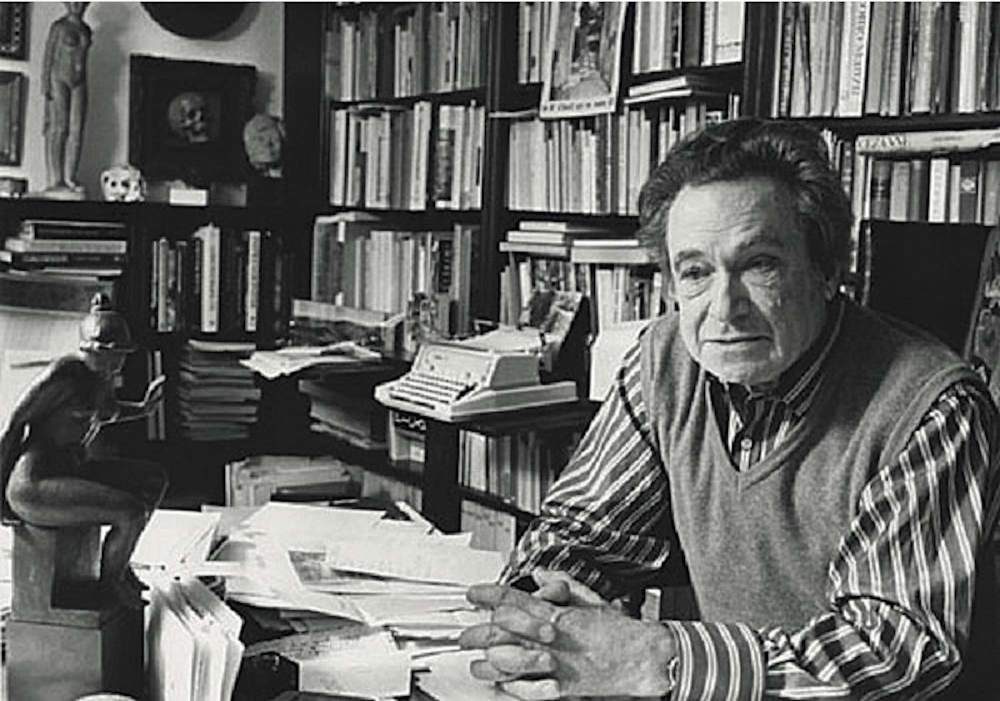

John Rewald nel 1979. John Rewald Archives. Natonal Gallery of Art Washington

Altri articoli dell'autore

Lavinia Fontana e Properzia de’ Rossi rivivono in due monografie dedicate all’infanzia

Yuri Primarosa riporta gli atti di una giornata di studi del 2021, con alcuni contributi che delineano il profilo umano e professionale dell’artista romana

Sono stati riconosciuti dipinti attribuiti a Tiziano, Tintoretto, Spinello Aretino, Giovanni Fei, alla bottega di Vittore Carpaccio e Paolo Veneziano, sottratte alla collezione fiorentina Contini Bonacossi. Nuove ricerche ne hanno identificate altre di Francesco Guardi, Michele Marieschi, Giuseppe Gambarini, Canaletto, Alessandro Turchi detto l’Orbetto

Un libro per chi non ha il cervello pigro, che riflette sulla permanenza del segno umano