Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Flavia Foradini

Leggi i suoi articoliNato a New York nel 1969, dopo il conseguimento di diverse lauree in prestigiose università statunitensi, Jonathan Fine ha fatto carriera soprattutto in Europa ed è a capo del Weltmuseum, il Museo Etnologico di Vienna, dal luglio 2021. Dal primo gennaio 2025 prenderà le redini del Kunsthistorisches Museum (subentrando a Sabine Haag, in carica dal 2009, Ndr), con un balzo al vertice del gruppo di musei che fanno capo al Khm: Il Museo di Belle Arti, il Museo Etnologico, il Museo del Teatro, il Museo delle Carrozze, il Museo del Tesoro Imperiale, il museo del Castello di Ambras a Innsbruck. Lo abbiamo intervistato nel suo ufficio viennese al Weltmuseum.

Dottor Fine, negli ultimi tempi sono stati emessi bandi per la direzione di numerosi musei, non solo austriaci. Lei si era candidato solo per il Khm o anche per altre istituzioni?

Solo per il Khm. Quando arrivai al Weltmuseum molti pensarono che fossi venuto qui per poi tornare a Berlino (dal 2014 al 2019 è stato curatore e dal 2020 al 2021 è stato direttore delle collezioni del Museo Etnologico di Berlino, Ndr) o per poi candidarmi al Khm, e nessuna delle due ipotesi era vera. Mi sono deciso a candidarmi alla direzione generale del Khm solo negli ultimi mesi, non era un mio piano e la mia motivazione è stata fondamentalmente che vorrei lavorare anche con quelle collezioni meravigliose. La mia nomina è per cinque anni, ma spero di rinnovare per altri cinque: non ho intenzione di stare alla direzione del Khm solo per un quinquennio.

La facciata del Kunsthistorisches Museum. Foto © KHM Vienna

Negli ultimi mesi il Khm è stato definito un cantiere, un posto in cui doversi fortemente rimboccare le maniche. Non pensa che quello che lo attende sia un compito arduo?

Credo che ogni museo sia in continuo divenire, ho lavorato in parecchie istituzioni e sono tutti dei cantieri, non credo che il Khm lo sia più di altri. È un vasto gruppo museale con più di cento studiosi, diverse centinaia di addetti e con uno dei maggiori reparti di conservazione al mondo: competenze così non le trovi in molte altre istituzioni. Il mio scopo è di rafforzare quello che già c’è e vien fatto bene e valutare riforme di quello che ne ha bisogno.

Che cosa vorrebbe mantenere della struttura e della prassi del gruppo e cosa vorrebbe cambiare?

La struttura istituzionale del gruppo è tale e rimarrà così. Vorrei promuovere una più stretta interazione dei vari settori curatoriali e un efficientamento dei Servizi al Pubblico e dell’amministrazione. Rifletterei inoltre sulla corporate identity del gruppo, per capire se anche in futuro possa essere adeguata.

Uno dei punti criticati da vari osservatori è l’esiguo programma di mostre temporanee del Khm. Pensa a un cambiamento?

Al Khm di fatto non abbiamo spazi dedicati alle mostre temporanee e ogni volta che se ne organizza una le altre collezioni subiscono spostamenti. Quindi abbiamo innanzitutto una sfida logistica da risolvere. Credo comunque che la mia impronta sarà un po’ diversa da quella dell’attuale direzione. Vorrei raccontare di più le storie insite nelle collezioni di casa, perché sono molto interessanti e siccome il gruppo del Khm in parte ospita le collezioni imperiali, abbiamo un forte collegamento alla storia mondiale: le narrazioni che scaturiscono dalle collezioni di casa non sono solo quelle classiche legate alla storia dell’arte, ma anche quelle del mondo a partire dal Rinascimento, visto che le collezioni asburgiche hanno raccolto opere da tutto il pianeta. Dobbiamo solo raccontare queste storie.

Alla conferenza stampa di presentazione della sua nomina, lei ha affermato di non voler essere un uomo solo al comando. Come immagina la sua direzione?

Mi considero parte di una squadra composta da eccellenti professionisti che conoscono profondamente e conservano in modo impeccabile le loro collezioni. Il mio compito è fare in modo che il team funzioni bene e che possiamo dare il meglio.

Lei ha anche detto di voler intensificare le cooperazioni con altre istituzioni.

Sì, qui a Vienna vorrei intensificare le cooperazioni con l’università, con l’Accademia di Belle Arti, e con altre istituzioni. A livello internazionale abbiamo già saldi rapporti con musei negli Usa e in Europa, ma vorrei volgere lo sguardo anche all’Asia e ai Paesi del Golfo, e cooperare meglio per progetti scientifici e espositivi.

La sottosegretaria alla cultura, Andrea Mayer, principale fautrice della sua nomina, ha lodato il suo approccio interdisciplinare. Pensa sia una qualità opportuna per un direttore di museo nel prossimo futuro?

Sono laureato in storia dell’arte all’università di Princeton, ma prima ho studiato giurisprudenza a Yale, e storia e letteratura a Chicago e a Cambridge, e ho lavorato come avvocato. Cerco di collegare settori diversi e di pensare nel modo più ampio possibile la storia dell’arte, che non è più quella di 100 anni fa. È al contrario un campo molto vasto, che cerca di considerare le produzioni artistiche di persone da tutto il mondo in rapporto fra loro e di illuminarle da diverse prospettive. Io vorrei lavorare proprio con questa sorta di «sguardo polifonico e globale».

Visitatori del Kunsthistorisches Museum davanti alla «Torre di Babele» di Brueghel il Vecchio. Foto © KHM Vienna

Lei ha anche affermato di voler rendere il Khm «più accessibile». Che cosa intende?

I musei del mondo non possono più partire dall’idea che il pubblico capisca i contenuti specifici della storia dell’arte, della biologia, dell’etnologia, delle arti del teatro. La gente va in un museo per motivi molto variegati e il nostro compito è di trasmettere i contenuti complessi che caratterizzano le collezioni.

Quindi bisogna ripartire dalla questione fondamentale: che cos’è un museo? Un luogo di raccolta di collezioni? Un luogo di dibattito, d’incontro di opinioni diverse e di idee, per rafforzare gli approcci estetici già sperimentati? Tutte queste descrizioni sono centrate, ma io credo che dobbiamo iniziare molto dalla base. Nella pinacoteca per esempio è necessario trasmettere che cosa sia un dipinto e che cosa renda particolare questa raccolta di dipinti. Ciò significa che probabilmente non si possa più lavorare con le vecchie categorie della storia dell’arte, cioè con scuole nazionali, con epoche e ère predeterminate, ma che bisognerebbe guardare a come un quadro proponga e trasmetta una o più idee, come produca esperienze estetiche, come risvegli una risonanza estetica in un visitatore del museo. Qui nel Khm abbiamo quadri che lo fanno: penso al piccolo «Autoritratto entro uno specchio convesso» del Parmigianino o all’«Allegoria della pittura» di Vermeer, o al ritratto che Dürer fece dell’imperatore Massimiliano. Bisogna trovare un punto di accesso, per far entrare i visitatori in questi mondi. Io vedo il Khm come un’istituzione con collezioni incredibilmente ampie e stratificate, che hanno da dire cose molto rilevanti al nostro oggi e che non corrispondono a semplici stereotipi: in questa collezione non c’è un unico eccezionale dipinto, non siamo gli Uffizi con la «Primavera» di Botticelli, o il Louvre con la «Gioconda». Noi abbiamo dipinti che quanto più li guardi tanto più ti fanno capire altri mondi e altre epoche, coi sensi, con l’intelletto e con lo spirito. Se guardo la «Torre di Babele» di Brueghel il Vecchio vedo un mondo all’inizio dell’èra moderna, confrontato con questioni sulla globalizzazione simili alle nostre oggi. Si tratta di opere d’arte che semplicemente meritano di essere guardate di più e più intensamente e con domande che concernono il nostro oggi.

Al Khm si è appena chiusa una mostra su Georg Baselitz. Vuole continuare a far dialogare la collezione di casa con l’arte contemporanea?

Penso potrebbe risultare svantaggioso per la collezione storica. Credo che ogni museo del nostro gruppo abbia un proprio ponte verso l’oggi: le questioni che affronta il Weltmuseum cercano di lavorare contro gli stereotipi secondo cui l’arte e la cultura dall’Africa o del Sudamerica o del Messico facciano parte del passato, perché invece non è così. Quella collezione e le domande che pone sono parte del presente. Io vedo il Khm come museo con collezioni storiche che parlano a questioni dell’oggi.

Lo scalone monumentale del Kunsthistorisches Museum con il «Teseo che uccide il Minotauro» di Antonio Canova. Foto © KHM Vienna

Se si guarda ad altri grandi musei, i numeri dei visitatori del Khm sono piuttosto bassi: nel 2022 1,3 milioni per tutto il gruppo, rispetto per esempio ai 7,7 del Louvre. Vorrebbe cercare di migliorare quei numeri?

Credo che i nostri numeri siano molto buoni, anche se certamente voglio migliorarli. A Parigi ogni turista sa che deve andare al Louvre. Noi dobbiamo far sì che chi viene a Vienna dica: devo andare al Khm. Ora non è davvero così e inoltre bisogna naturalmente dare anche a tutti i viennesi la sensazione che qui sono benvenuti e troveranno ciò che gli interessa. E qui torniamo alla sua domanda di prima: come ci si rende più accessibili? Io credo: trovando temi rilevanti e attuali, e con l’occasione riposizionare le opere della collezione storica. Il che non significa che esse non vengano considerate dal punto di vista della storia dell’arte: questa dimensione resta, ma nella storia dell’arte c’erano anche temi come la globalizzazione, l’ambiente, l’essenza e il rapporto fra maschile e femminile, e come esso è cambiato col tempo. Credo si debbano trovare approcci che possano attivare la collezione per il pubblico odierno.

Altri articoli dell'autore

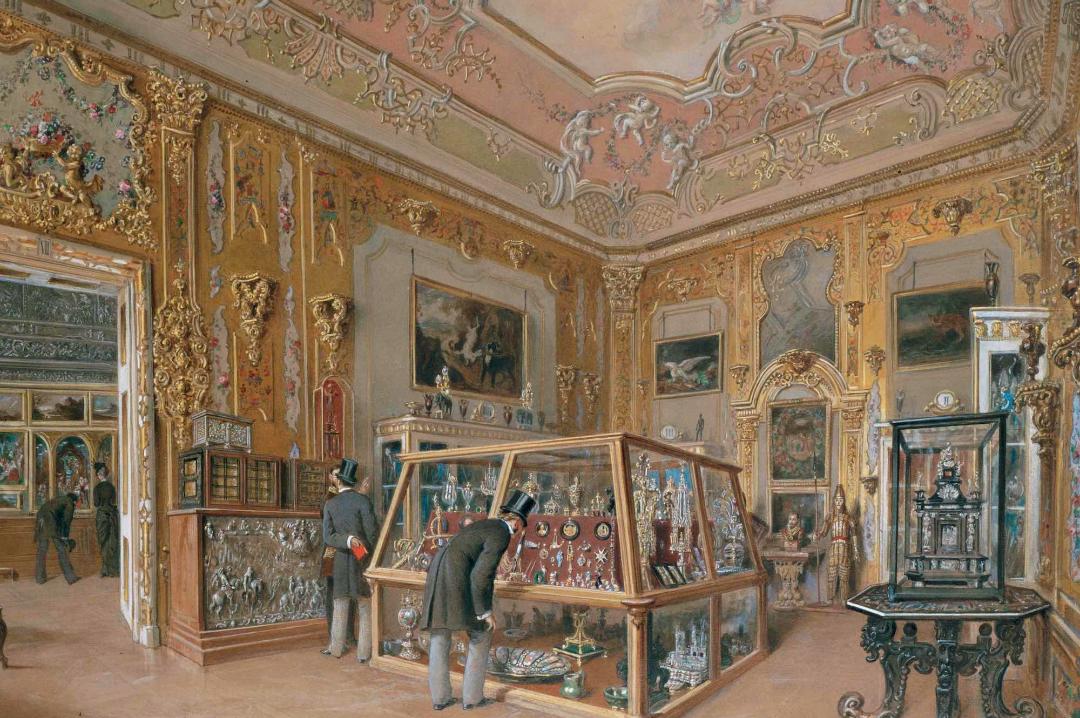

A Vienna ha riaperto la Sala degli Ori del Belvedere Inferiore, uno degli spazi più pregevoli dell’imponente complesso commissionato da Eugenio di Savoia all’architetto Johann Lucas von Hildebrandt

La scorsa primavera la ricomparsa del dipinto alla Tefaf di Maastricht ha fatto sensazione perché mancava all’appello da decenni. Valutato 15 milioni è però rimasto invenduto. Le autorità austriache e ungheresi stavano intanto collaborando per dipanare una complessa storia di provenienza e di documenti doganali falsificati. Ora la procura di Vienna ha ordinato il sequestro dell’opera

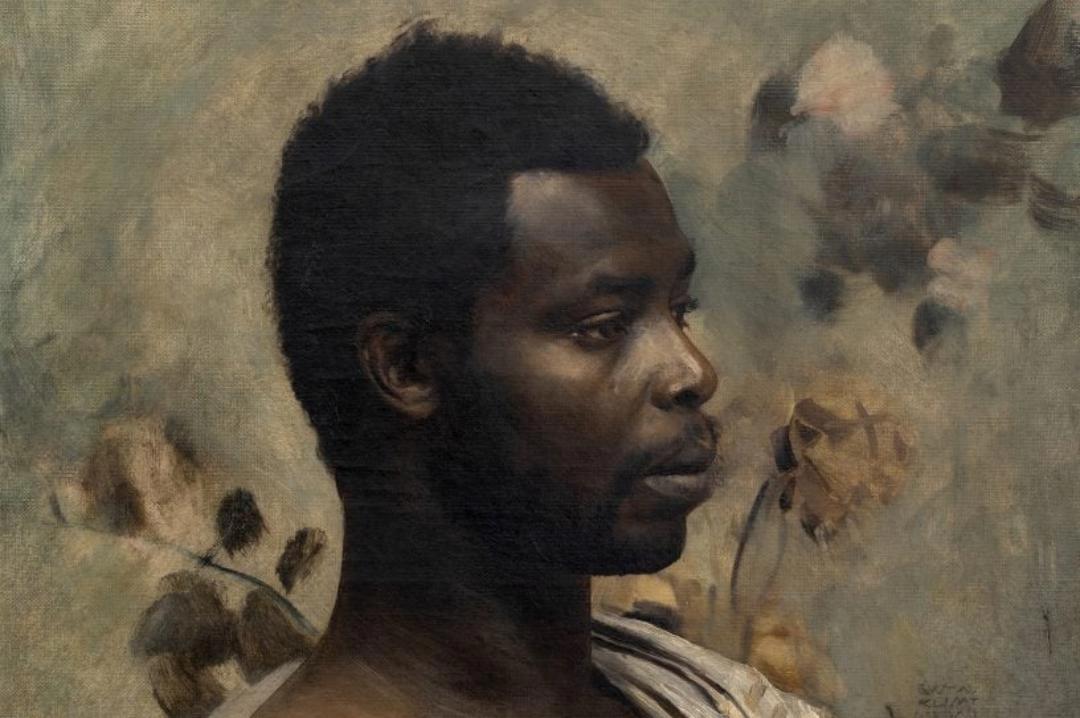

Al Belvedere Inferiore le famose teste di carattere dello scultore tedesco sono esposte solo con il numero di serie e accanto a lavori di artisti coevi

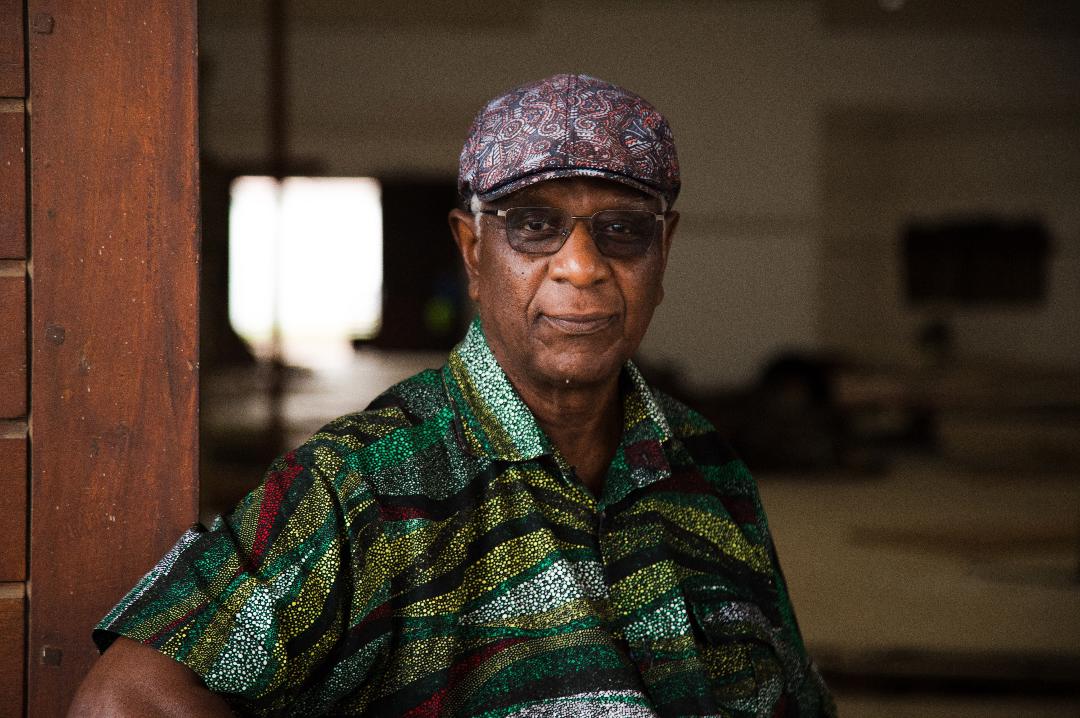

L’ottantunenne artista ghanese è l’autore del nuovo sipario tagliafuoco per l’Opera di Stato di Vienna. «L’arte può nascere in qualsiasi situazione; ciò che sto facendo ora è riesaminare la cultura del mio luogo d’origine»