Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Luppi

Leggi i suoi articoliCon la rassegna «Da Felice Giani a Luigi Serra. L’Ottocento nelle collezioni della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna», in programma a Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni dal 21 marzo al 30 giugno, si fa il punto sul XIX secolo locale attraverso una trentina di artisti e oltre 100 opere tra dipinti, disegni, acquerelli, sculture e incisioni. Inserita nel progetto «La pittura a Bologna nel lungo Ottocento | 1796-1915» del Comune, è a cura di Angelo Mazza, che abbiamo intervistato.

Com’è costituito il percorso?

Tutte le opere esposte appartengono alle Collezioni d’arte e di storia della Fondazione Carisbo: alcune provengono dalle collezioni d’arte dell’ex Cassa di Risparmio in Bologna, altre sono state acquisite in tempi recenti dalla Fondazione, altre ancora sono frutto di donazioni. La mostra è strutturata in sei sezioni: parte da un dipinto di Gaetano Gandolfi sul soggetto storico «La morte di Socrate» e presenta artisti quali Felice Giani, Pelagio Palagi, Pietro Fancelli, Clemente Albèri, Alessandro Guardassoni e altri fino a Luigi Serra, nei cui dipinti la figura singola o le composizioni più complesse riflettono l’insegnamento ricevuto all’Accademia di Belle Arti e nei soggiorni di studio a Roma, Firenze e Venezia. Queste opere non sono esenti da rapporti con gli affreschi dei tre Carracci che scorrono nel fregio del salone che le ospita a Palazzo Fava, dedicati al mito di Giasone e Medea. Segue una piccola sezione di modelletti in terracotta di Giacomo De Maria, allievo a Roma di Antonio Canova e di Enrico Barberi che fu tra i principali scultori a Bologna nei decenni tra Otto e Novecento. Quindi una sala occupata da venti quadri circa del decoratore e scenografo Antonio Basoli: uno spettacolo che non si vedeva dai tempi della mostra bolognese del 2008.

Le altre sezioni che cosa presentano?

Occupano un intero ambiente le maioliche della manifattura Minghetti, con il fastoso servizio da tavola del duca di Montpensier (fine XIX secolo) per Palazzo Caprara di Bologna. Altra cospicua sezione è rappresentata dalle vedute ottocentesche della città che documentano vie, piazze, chiese, canali, luoghi pittoreschi che il processo di modernizzazione ha in parte distrutto o molto alterato. Il passaggio al ’900 è offerto dall’ultima sezione, quella della Bologna carducciana. Alla morte del poeta Bologna gli dedicò un grandioso monumento in marmo, opera impegnativa di Leonardo Bistolfi del quale esponiamo un modello in gesso. Lo affianca l’acquarello su carta di Adolfo De Carolis, progetto per la decorazione del salone del palazzo del Podestà.

Quali sono le opere più importanti esposte?

Certamente il gesso di Canova con la «Maddalena penitente accovacciata» che subito accoglie il visitatore nella grande sala iniziale e viene messo in relazione con opere espressive di un incipiente Neoclassicismo che a fatica si introduce in città, frenato dall’illustre tradizione della pittura del Seicento e del Settecento. Importante anche la commovente terracotta della «Virginia esanime», elegantissima nell’arcatura cedevole del corpo nudo, modelletto delicato del grande marmo di Giacomo De Maria che fu acquistato nel 1819 dal viaggiatore inglese Le Gendre Starkie.

Che Bologna artistica era quella presentata in mostra?

Quella, in primo luogo, dell’Accademia di Belle Arti di fondazione napoleonica che succedette alla settecentesca Accademia Clementina, dalla quale uscirono Felice Giani e Pelagio Palagi, artista a tutto tondo nell’età della Restaurazione e che prosegue con punte avanzate e tuttavia ambivalenti, con un occhio sempre rivolto al passato.

In questo panorama, quale fu il ruolo della manifattura Minghetti?

La sua produzione era nel contempo rivolta alla clientela delle classi alte e agli strati della borghesia cittadina. Sono noti, con il servizio del duca di Montpensier, quello per la famiglia Hercolani di Bologna, andato distrutto, e quello per la famiglia Albicini di Forlì.

E, visti i tanti bozzetti in mostra, qual era il ruolo del teatro?

La sala occupata prevalentemente dai dipinti di Antonio Basoli con le vedute di Bologna si conclude con una serie di progetti per scene teatrali di Giuseppe Badiali che fu, alla scomparsa di Basoli al quale succedette come docente all’Accademia, tra i più accreditati scenografi insieme a Domenico Ferri e a Francesco Cocchi. Di questo dimenticato scenografo, la cui conoscenza è riguadagnata da un recentissimo studio, la Fondazione ha acquisito un nutrito numero di bozzetti.

Altri articoli dell'autore

Alla Galleria Bper 39 opere (da Guercino a Ontani, da Jules van Biesbroeck a Klinger) illustrano il rapporto tra esseri mitologici e la condizione umana odierna

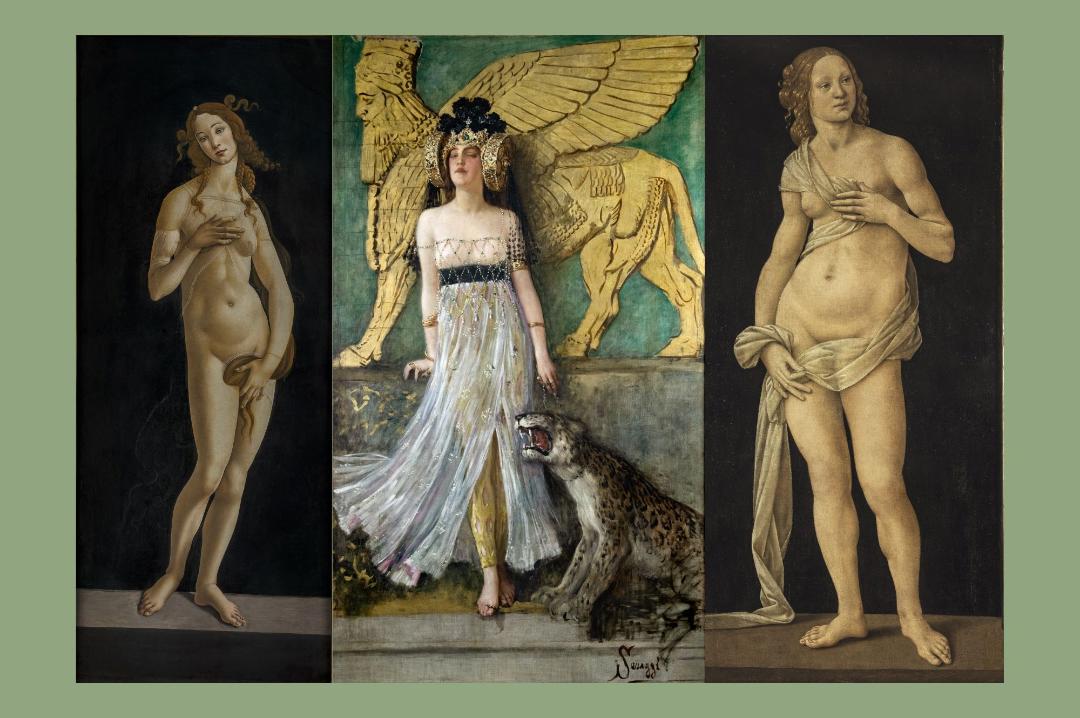

Alle Sale Chiablese oltre 100 opere dal Quattrocento al Novecento per un lungo excursus che pone al centro la bellezza del gentil sesso

Negli spazi della Fondazione luganese, due appuntamenti celebrano l’anniversario della raccolta dei coniugi che, in mezzo secolo, acquisirono oltre 250 opere da Balla a Warhol

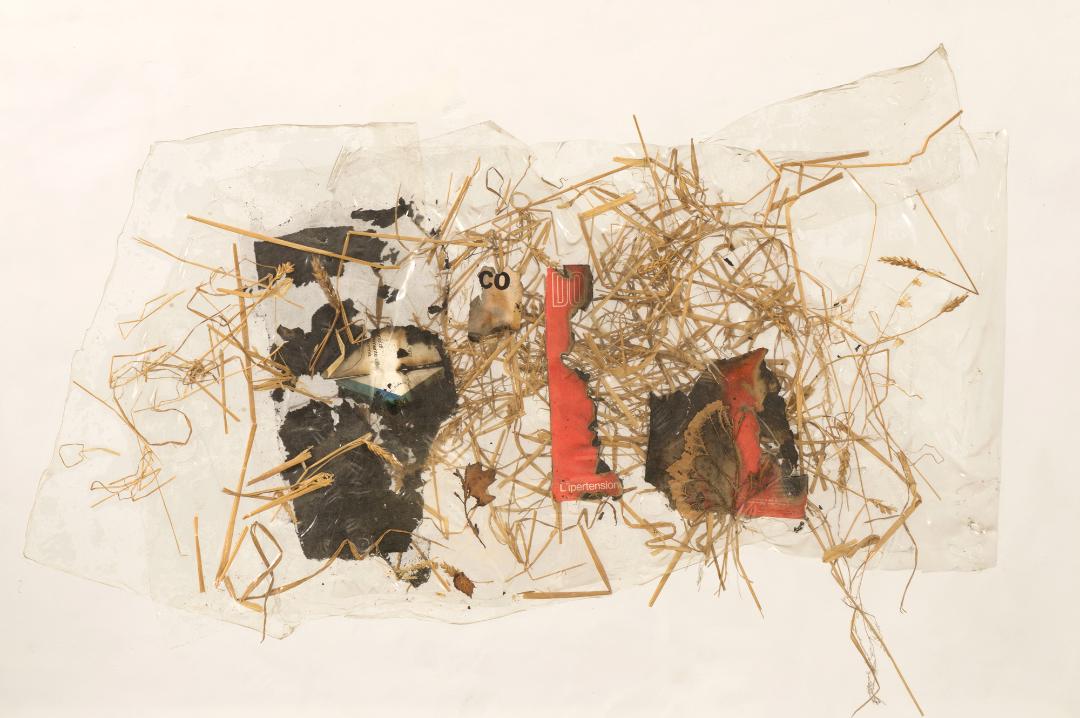

Nel centenario della nascita il Museo di San Domenico, a Imola, riunisce una settantina di opere dell’artista che amava sperimentare con i materiali più eterogenei