Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Luppi

Leggi i suoi articoliGiorgio Morandi (Bologna, 1890-1964), da tempo al centro di un’operazione di «diffusione» nel mondo da parte delle istituzioni bolognesi iniziata una ventina di anni fa, giunge ora in Polonia attraverso una retrospettiva alla Zachęta Galleria Nazionale d’Arte di Varsavia, visitabile fino al 5 ottobre e a cura di Lorenzo Balbi e realizzata dall’istituzione polacca in collaborazione con il Museo Morandi del settore Musei Civici del Comune di Bologna. «Questa mostra, spiega il curatore, rappresenta la prima retrospettiva completa di Morandi realizzata non solo in Polonia, ma nell’intero Est Europa e nasce su invito della Galleria Nazionale di Varsavia, il più importante museo polacco per quanto riguarda l’analisi del ’900 e del contemporaneo. In questo museo, nato nel 1900, le attività espositive riguardano gli artisti contemporanei polacchi e non, alternati a figure storiche internazionali che secondo i responsabili hanno legami con l’arte del tempo attuale. Per questo hanno chiesto al Museo Morandi, che dirigo a Bologna, una collaborazione alla quale abbiamo lavorato un anno e mezzo: abbiamo scelto di esporre 35 opere civiche bolognesi dalle quali emergono, seppur in un percorso non particolarmente ampio, una completezza e una coerenza scientifica che il pubblico polacco ha modo di notare».

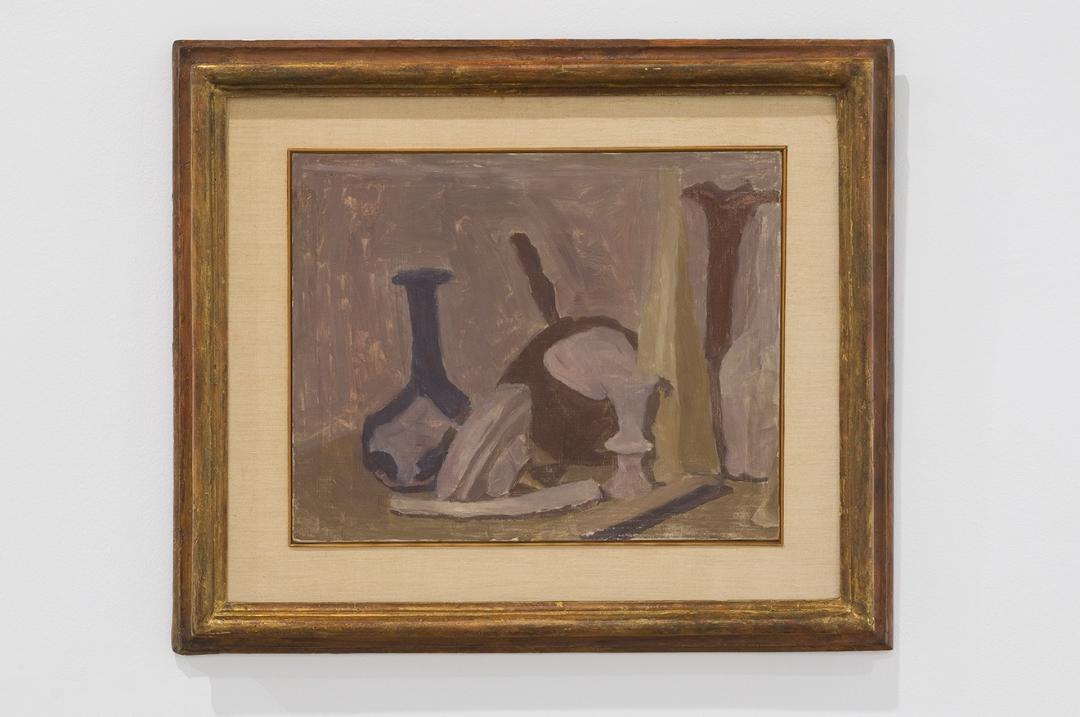

Riguardo alle opere selezionate per la mostra, Balbi precisa: «I lavori che abbiamo scelto coprono un arco ampio della carriera di Morandi, visto che si va da un paesaggio del 1910, un lavoro giovanile dunque, fino gli ultimi acquerelli realizzati negli anni Sessanta. Il nostro obiettivo, come dicevo, è appunto la coerenza, soprattutto pensando al pubblico polacco che perlopiù, immaginiamo, per la prima volta vede l’opera dell’artista bolognese dal vivo: anche per questo l’ordinamento non è cronologico, bensì critico, reso attraverso un approccio tematico-concettuale che si sviluppa tramite accostamenti. C’è la sezione dei paesaggi di Grizzana e via Fondazza, quella sui fiori finti e sulle celebri variazioni di nature morte di oggetti, mentre altri spazi sono dedicati agli approfondimenti delle tecniche: l’incisione, il disegno, l’olio, l’acquarello. Tra esse il pubblico troverà alcuni capolavori, come la “Natura morta su tavola” del 1920, accostata a “Valori Plastici, Pane e limoni” nell’anno seguente e la “Natura morta Vitali”, pubblicata sulla copertina del catalogo della mostra al Metropolitan di New York del 2008».

Come riassunto da Balbi il percorso va dalle prime sperimentazioni morandiane degli anni Venti fino alle luminose nature morte e paesaggi anche degli ultimi anni. In particolare, tra le opere di spicco c’è, appunto, «Natura morta su un tavolo» (1920), dalla figurazione quasi scultorea in linea con il classicismo del primo dopoguerra, «Natura morta con conchiglie» (1940), che denota caratteri più simbolici e astratti, fino a «Natura morta» del 1956 che definisce il Morandi maturo, come si vede dagli aspetti minimali ed equilibrati delle figure sulla tela. Molti, anch’essi in una apposita sezione, i paesaggi (le vedute di via Fondazza a Bologna e di Grizzana sugli Appennini emiliani), che seguono le aree dedicate alle varie tecniche utilizzate da Morandi e alle incisioni, tra cui svetta «Pane e limone» (1921), in cui è evidente lo studio della linea, l’ombra e il potere dei contrasti in bianco e nero.