Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Claudio Strinati

Leggi i suoi articoliUna sessantina d’anni fa Edgar Wind pubblicò, con il titolo Art and Anarchy, i testi di un ciclo di lezioni radiofoniche per la Bbc del programma «Reith Lectures» che, inaugurate nel 1948 con Bertrand Russell, durano tuttora.

Nato nel 1900 a Berlino, Wind subì le conseguenze della persecuzione nazista, approdando a Londra come vicedirettore del Warburg Institute. Da lì una carriera lenta ma felice lo portò fino alla cattedra di Storia dell’arte a Oxford. In Italia il libro Arte e Anarchia fu tradotto meravigliosamente da J. Rodolfo Wilcock per i saggi Adelphi e raramente il titolo di una collana risulta così appropriato all’autore che vi compare.

Wind era un saggio. Equilibrato, colto, gentile, audacemente delicato nei suoi giudizi sovente spiazzanti, spiritosissimo. Si stava ponendo seriamente il quesito sul senso profondo e sui limiti della lettura iconologica così come elaborata e consegnata alla storia da Warburg e dai suoi discendenti: non fidarsi mai troppo dell’eccesso di ragionevolezza filologica, e neppure dell’opposto a onor del vero, per valutare al meglio il rapporto tra la componente teoretico/dottrinale dell’opera d’arte e il suo essere comunque tale, quasi a prescinderne. Ma quasi, per l’appunto, forse già intravedendo i possibili paradossi di qualsivoglia politically correct.

Wind la chiama «componente didascalica» e nota come nella produzione di opere d’arte sia stata preponderante per secoli e secoli e proprio per questo può adesso diventare fattore di disturbo. Scrive: «La poesia didascalica, ci dicono, è una specie di mostro… nel quale l’arte viene sacrificata sull’ara della ragione». E si chiede, a titolo esemplificativo, chi mai vorrebbe vedere oggi (era il 1963) un balletto composto da Cartesio per Cristina di Svezia in cui «faceva ballare le virtù intellettuali e quelle morali davanti alla sovrana».

E scherza: «Io stesso vidi una volta un balletto didascalico, uno spettacolo americano ideato da Martha Graham sulla Dichiarazione di Indipendenza… era un eccellente balletto e, debbo dire in sua difesa, che i tremendi salti dei ballerini, i loro gesti eroici e le loro ritmiche contorsioni, confutavano inequivocabilmente ogni idea che tutti gli uomini siano nati uguali».

Altri articoli dell'autore

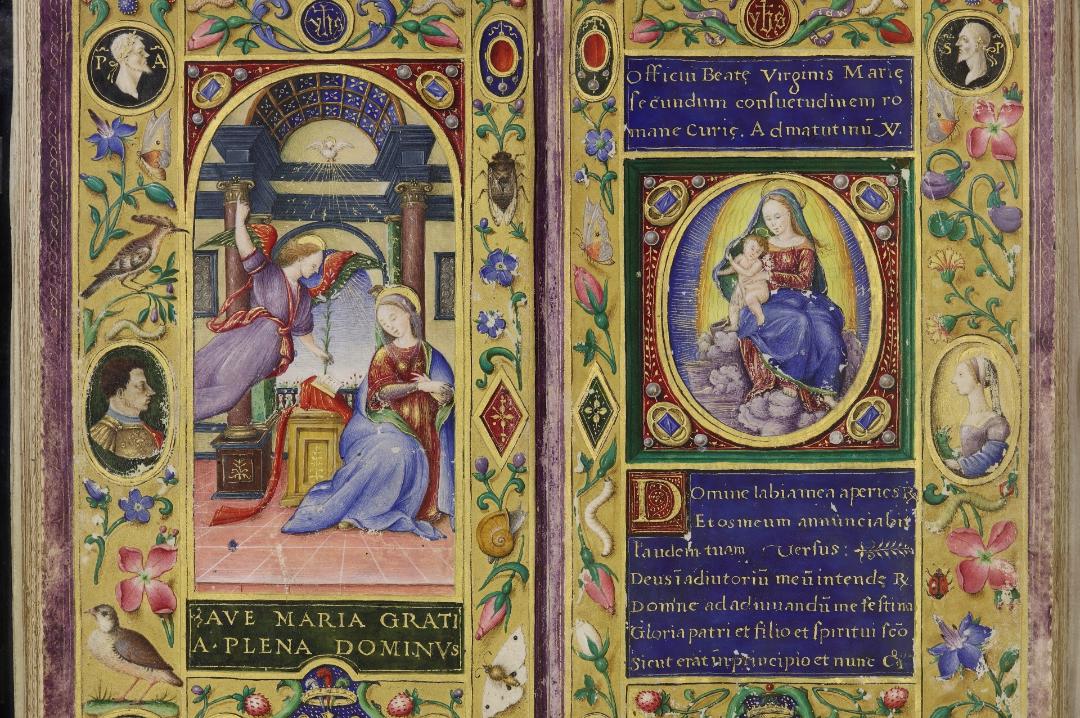

C’è tempo fino a domenica 15 febbraio per ammirare oltre cinquanta pregevoli esemplari miniati, dai primi del Trecento agli inizi del Cinquecento, esposti nella Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e Corsiniana a Roma

Note strinate • Questo dispositivo sembra essere capace di onorare l’ardita e sempre affascinante tesi di Richard Wagner alla ricerca del «Gesamtkunstwerk», l’opera d’arte totale che coinvolge tutti i nostri sensi

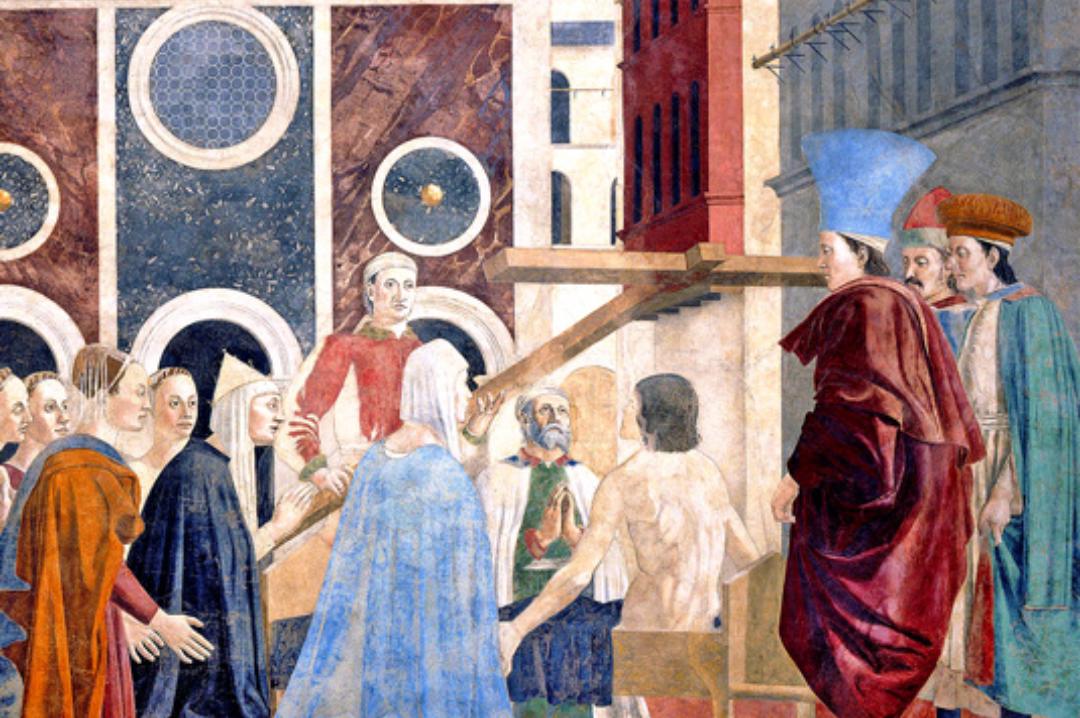

Note strinate • «Les fresques de Piero della Francesca» di Bohuslav Martinů come traduzione musicale delle suggestioni degli affreschi di Arezzo, ricostruendone la genesi culturale e il significato nel contesto artistico e musicale del Novecento

Note strinate • Dietro l’opera del maestro urbinate si cela la vicenda della scomunica di Martin Lutero da parte di papa Leone X Medici, trattata attraverso i temi «trasfigurati» della Grazia e del Libero arbitrio