Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Miliani

Leggi i suoi articoliIl Gonfalone dell’Aquila, dipinto a olio su seta rossa fra il 1578 e il 1579 dal pittore Giovan Paolo Cardone, ha una visione prospettica della città sorretta dai quattro santi protettori ai piedi della nuvola su cui poggiano un michelangiolesco Cristo risorto con croce, la Vergine e un angelo: stupirà eppure l’impianto urbano corrisponde a quello del centro storico odierno nonostante i terremoti e i mutamenti. «Da Monteluco in località Roio l’Università aquilana ha fatto una ripresa della città sovrapponibile a questa veduta: i grandi monumenti, le direttrici urbane, la cinta muraria ci sono», osserva la direttrice del Museo Nazionale d’Abruzzo Federica Zalabra alla presentazione da parte dell’Opificio delle pietre dure di Firenze che, dopo il terremoto del 2009, dal 2013 al 2015 aveva restaurato questo delicatissimo manufatto. Martedì 4 febbraio i tecnici dell’istituto statale fiorentino diretto da Emanuela Daffra hanno consegnato l’enorme panno alto 460 e largo 323 centimetri che, dal giorno successivo, è in deposito al Munda nella città abruzzese dove è molto amato. Un’ottima notizia.

Perché in questi anni il Gonfalone non è rientrato e perché ora è nei depositi? Perché non deve stare in verticale (con circa 15 metri quadri di superficie e un peso sui tre chili e mezzo la forza di gravità lo danneggerebbe in misura grave), richiede molti metri quadrati e da fine 2016 il Munda è temporaneamente nell’ex Mattatoio dove quello spazio manca. Si vedrà nel Castello cinquecentesco, a oggi quasi tutto in restauro, dove il museo rientrerà? «Speriamo di esporlo nel bastione sud a partire da questa estate con il gonfalone di Siena di Rutilio Manetti, in occasioni particolari e per piccoli gruppi, quando il Segretariato regionale ce lo consegnerà. Sarà sistemato in posizione orizzontale o lievemente inclinata su un pianale e con una narrazione con ologrammi creata con l’Università», annuncia Zalabra nel laboratorio dell’Opificio alla Fortezza da Basso.

L’opera fu commissionata dalle Magistrature cittadine per sostituire nella Basilica di San Bernardino un precedente Gonfalone, donato a San Pietro in Vaticano per il Giubileo del 1575 e in seguito scomparso. Se Giovan Paolo Cardone, autore tardomanierista allievo di Pompeo Cesura documentato dal 1569 al 1586 oggi risulta ignoto ai più, al suo tempo era ben in voga all’Aquila. Lo ha confermato un pagamento «adeguato» per il Gonfalone scoperto nel 2013, ricorda Zalabra.

Il Gonfalone dell’Aquila a sinistra a fine restauro, a destra senza fodera e con lacune. Foto: Opd, Firenze

«È fragile: portato in processione per secoli, il drappo di seta ne ha sofferto moltissimo», avvisa la soprintendente Daffra. Aveva avuto un intervento dell’Istituto centrale del restauro nel 1983-85 e subito danni dal disastroso terremoto del 2009: è un manufatto identitario, c’è l’anima della città». Ne rimarca l’estrema delicatezza Oriana Sartiani dell’Opificio, insieme a Susanna Conti direttrice tecnica del restauro eseguito da una squadra multidisciplinare: «Dipinto su seta, il colore è ben adeso, ma ha comportato una maggior rigidità». Alla scena centrale fa da cornice una serie di fregi dorati «su cui l’artista ha poggiato foglie d’oro», appunta la restauratrice. Nel 1815 il Gonfalone passò da San Bernardino al Castello cinquecentesco, nella Pinacoteca Civica, dove si trovava il 6 aprile del 2009. «Al momento del terremoto, ricorda Sartiani, era in una teca gigantesca, in verticale. Danni? Nell’emergenza si fanno movimentazioni non idonee, ma era necessario salvarlo».

Dopo analisi, test, campagne fotografiche e pulitura, andavano consolidati e fatti riaderire i sollevamenti tessili. Sul Gonfalone l’Opificio ha sperimentato e testato nuovi materiali adesivi «in linea con quelli adoperati negli anni ’80 e in grado di non causare ulteriori stress». Aggiunge la restauratrice Licia Triolo: «Un sottile velo teneva insieme i frammenti. Noi abbiamo consolidato il velo e chiuso le lacune con una fodera per coprirle visivamente senza toccare il tessuto, già fragile, che ha perso consistenza. Abbiamo trovato una pellicola adesiva idonea per i microsollevamenti senza interferire con il materiale».

L’intervento, assai impegnativo, è stato sostenuto dalla Abi - Associazione bancaria italiana oggi presieduta da Antonio Patuelli e dalle banche del Gruppo di lavoro dell’associazione. Il costo complessivo? «Non è quantificabile perché il restauro è stato eseguito dai dipendenti dell’Istituto che è statale», risponde Daffra. Zalabra manifesta «riconoscenza» verso la precedente direttrice del Munda Lucia Arbace per aver affidato l’opera all’Opificio nel 2013 guidato, allora e fino al 2022, dal compianto Marco Ciatti.

Il Gonfalone dell’Aquila restaurato all’Opificio delle pietre dure con restauratrici, Emanuela Daffra (seconda da sinistra) e Federica Zalabra (al centro). Foto: Stefano Miliani

Altri articoli dell'autore

Lo riferisce un articolo di prossima pubblicazione sulla rivista accademica «Archeometry» dell’Università di Oxford, frutto di un lavoro di squadra: dopo aver esaminato alcuni campioni e confrontato i risultati con le banche dati, si è arrivati a supporre che l’evento ha avuto luogo tra i 4.200 e i 2.200 anni fa

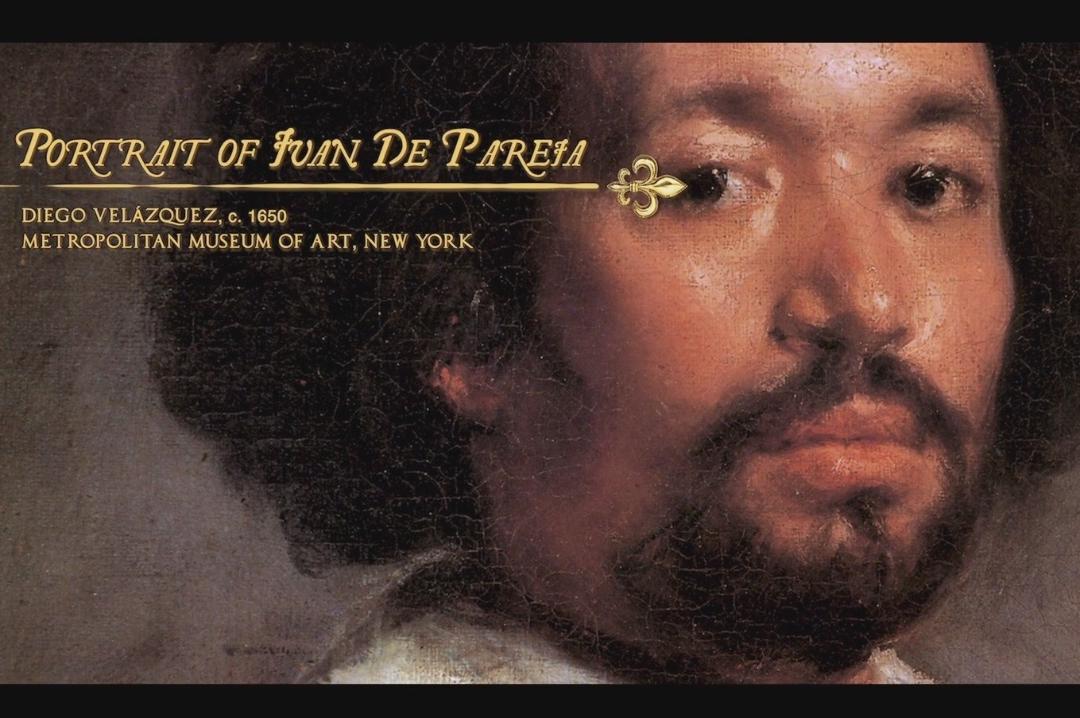

«We Were Here», il documentario di Fred Kudjo Kuwornu presentato alla Biennale di Venezia del 2024, è in corsa per le nomination alle statuette di Los Angeles. «Nel ’500 e ’600 troviamo soggetti neri anche in dipinti di artisti famosi. Ho cercato di intercettare quel momento dell’Europa in cui la razza non era una categoria su cui costruire differenze o un’ideologia razzista», racconta il regista

Sei anni fa il critico d’arte insultò l’allora presidente di Italia Nostra, contraria al prestito al Louvre del foglio di Leonardo. Dopo sei anni la vicenda si chiude con scuse via social e «una stretta di mano a distanza»

Da un incontro di studi moderato da Andrea De Marchi è emerso che la riproduzione 1:1 dell’«Adorazione dei Magi» degli Uffizi, ora restaurata ed esposta nella Pinacoteca Molajoli, era stata commissionata nel 1927 a Umberto Giunti, allievo di un celebre falsario, non per essere venduta come originale, bensì per abbellire un palazzo