Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Stefano Miliani

Leggi i suoi articoliUn «antieroe» che, complici la moglie e l’autista, nella Seconda guerra mondiale ha salvato migliaia di opere d’arte. Così il regista e sceneggiatore Roberto Dordit ritrae il soprintendente delle Marche Pasquale Rotondi (1909-91) nel film dalla narrazione serrata «I colori della tempesta», scritto insieme a Claudio Pallottini, presentato a marzo alla 16ma edizione del Bif&st di Bari e in uscita nelle sale in autunno.

Autore del lungometraggio «Apnea» vent’anni fa, di cortometraggi e documentari, nato a Venezia nel 1964, Dordit parla a «Il Giornale dell’Arte» del film prodotto da Qualityfilm con Rai Cinema, che ha avuto i contributi della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura e della Fondazione Marche cultura-Marche film commission.

Efficaci gli interpreti: Simone Liberati impersona lo storico dell’arte, Lia Grieco la moglie Zea Bernardini, Antonio De Matteo il fidato autista Pasquale Petrelli.

Dordit, perché ha raccontato la vicenda di Rotondi?

Attraverso il film del 2014 di George Clooney «Monuments Men» mi sono chiesto chi aveva salvato l’arte in Italia durante la Seconda guerra mondiale e sono incappato nei vari «Monuments men», di cui Rotondi era il più rappresentativo, ma c’erano anche Giulio Carlo Argan, Emilio Lavagnino e tanti altri. Di Rotondi mi è piaciuto molto un aspetto: era un funzionario ministeriale, un perfetto antieroe, uno storico dell’arte che stava facendo la sua carriera e di colpo si è trovato con una responsabilità immensa perché doveva custodire nelle Marche ottomila capolavori venuti da tutta Italia. E nel ’43 con i sommovimenti all’interno del regime fascista si è trovato solo: Giuseppe Bottai, il ministro dell’Educazione lo aveva fatto soprintendente…

Su proposta di Argan, come narra il film.

Certamente, ma fu Bottai a firmare il documento e fu tra quelli che destituirono Mussolini e condannato a morte da ciò che restava del fascismo. Quindi dal ’43 a chi potevano far riferimento persone come Rotondi? Mi interessava la sua solitudine: si è dovuto far forza con sua moglie e con l’autista, una piccola armata Brancaleone, disse anni dopo. Prima il problema erano i bombardamenti alleati, poi le razzie naziste.

E se i nazisti lo scoprivano lo avrebbero ucciso.

Assolutamente sì. Rotondi fu molto abile. Dei due depositi marchigiani i nazisti non trovarono mai quello nella Rocca di Sassocorvaro. Invece a Palazzo dei Principi di Carpegna arrivò una guarnigione delle SS. Per fortuna non erano del reparto del «Kunstschutz» che doveva scovare e portare via i dipinti, quindi non badarono molto alle casse piene di opere. Rotondi ebbe anche molta fortuna perché ne aprirono solo una, trovarono i manoscritti di Gioachino Rossini e dissero che erano «cartacce». Poi, con molti stratagemmi, riuscì a levar loro quelle casse da sotto il naso, a farle portare in Vaticano e le salvò.

Il film descrive che l’obiettivo di Rotondi, come di Argan, era salvare il patrimonio culturale come bene pubblico dei cittadini. Ritiene sia una lezione da tenere a mente ancora oggi?

Oggi più che mai. Siamo seduti su un tesoro e come italiani medi non ce ne rendiamo conto. Un segnale di questa inconsapevolezza è che la storia dell’arte, come la musica, è una Cenerentola nelle scuole italiane. Stiamo svalutando la forza di questo Paese. E quella gente ha rischiato la vita per far tramandare quelle opere ai figli loro e degli altri. Rotondi ha preso il coraggio nelle sue mani, è riuscito nell’impresa ma in quel momento lui, Argan, Lavagnino, a Firenze Rodolfo Siviero e poche altre persone cercavano di proteggere le opere con iniziative individuali: non c’era una cultura nazionale consapevole del fatto che è il nostro patrimonio più importante.

Dal suo racconto emerge il ruolo non secondario della moglie Zea.

Zea Bernardini è una figura notevole. Nonostante in quegli anni le donne laureate fossero pochissime, lei si era laureata in Storia dell’arte alla Sapienza di Roma. Le famiglie danarose tutto sommato potevano permettersi l’Università. Lei era figlia di una edicolante marchigiana la quale, rimasta vedova, con i risparmi riuscì a far studiare entrambe le figlie. Zea a Roma fece lo stesso corso di laurea di Rotondi. Quando si accorge della «Tempesta» di Giorgione nascosta sotto il letto casca anche lei nella sindrome di Stendhal che il marito un po’ ha: è assolutamente coinvolta.

Quanto si è attenuto ai fatti e quanto ha inventato?

Ho cercato di essere molto fedele alla storia, mi sono basato su una collaborazione con la figlia, Giovanna Rotondi, che vive a Genova dove è stata per anni soprintendente e ha seguito le orme del padre. Ma il film non è un documentario, prende qualche piega di invenzione per esigenze narrative. Avevo bisogno di un antagonista, quindi ho tirato su un personaggio delle SS che fosse uno e non cambiasse ogni volta. E quando un ufficiale tedesco si accorge che le casse contengono dipinti dice: «Adesso posso farvi fucilare». Ma siccome è del «Kunstschutz» lascia perdere. Ho inventato anche la figura di un ragazzo perché è un film per le nuove generazioni: quel salvataggio fu fatto per l’Italia nuova che si andava a fare.

Quanto è attuale riflettere sull’argomento?

È attuale. A Odessa hanno impacchettato le statue quando è iniziata la guerra.

Le ambientazioni sono plausibili: è stato difficile girare nei luoghi odierni?

Qualcosa si cancella con il computer, per esempio gli interruttori nuovi a Palazzo Ducale a Urbino, le antenne satellitari e i condizionatori negli esterni. Più che difficile sai di poter fare riprese molto vincolate senza la libertà di girare a 360 gradi. Però vorrei aggiungere una cosa. Nelle Marche nel 2024 ci siamo trovati senza soldi, soli, senza risorse pubbliche che erano state garantite. Per fortuna c’era un’atmosfera di solidarietà del territorio, era come un grande abbraccio. Nel nostro piccolissimo è stata una lezione in più per intuire, non dico rivivere, quello che aveva passato Rotondi.

Il regista Roberto Dordit. Foto ufficio stampa

Altri articoli dell'autore

140 associazioni hanno inviato un appello alla presidente della Regione e alla Giunta per chiedere l’annullamento del progetto già bocciato da Ministero e Soprintendenze. Via libera del Consiglio di Stato. Il 13 gennaio è prevista un’udienza al Tar dell’Umbria

Lo riferisce un articolo di prossima pubblicazione sulla rivista accademica «Archeometry» dell’Università di Oxford, frutto di un lavoro di squadra: dopo aver esaminato alcuni campioni e confrontato i risultati con le banche dati, si è arrivati a supporre che l’evento ha avuto luogo tra i 4.200 e i 2.200 anni fa

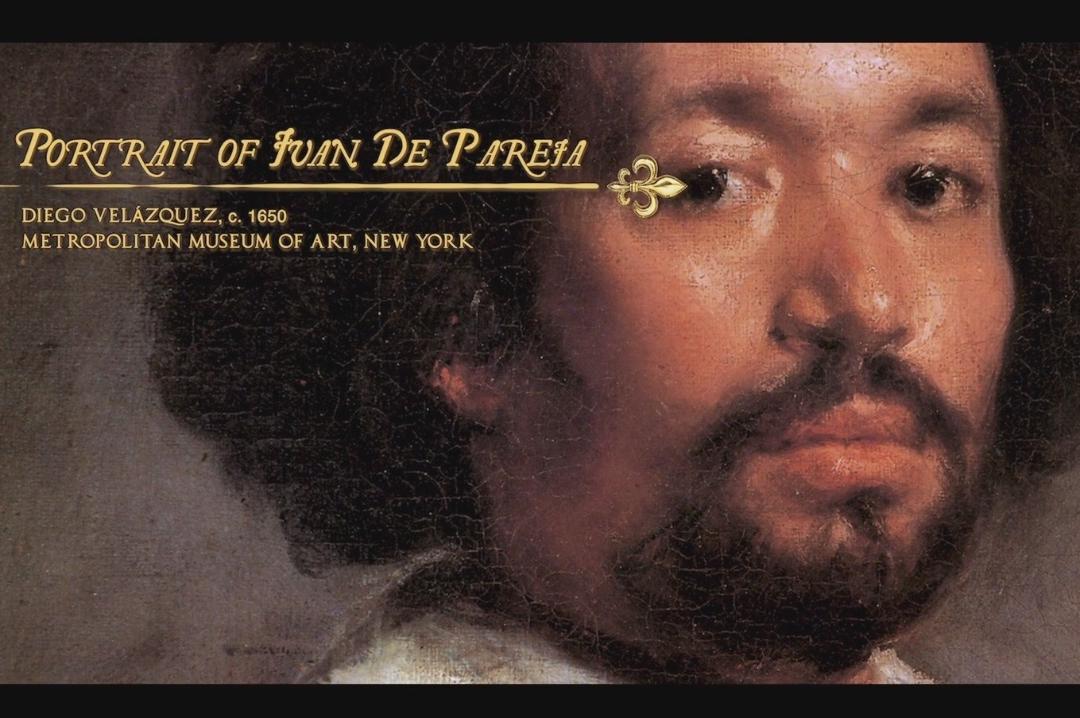

«We Were Here», il documentario di Fred Kudjo Kuwornu presentato alla Biennale di Venezia del 2024, è in corsa per le nomination alle statuette di Los Angeles. «Nel ’500 e ’600 troviamo soggetti neri anche in dipinti di artisti famosi. Ho cercato di intercettare quel momento dell’Europa in cui la razza non era una categoria su cui costruire differenze o un’ideologia razzista», racconta il regista

Sei anni fa il critico d’arte insultò l’allora presidente di Italia Nostra, contraria al prestito al Louvre del foglio di Leonardo. Dopo sei anni la vicenda si chiude con scuse via social e «una stretta di mano a distanza»