Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli«Biennali» è un sostantivo, non un aggettivo. Esiste la Biennale di Istanbul ma non quella di Kassel, che infatti si chiama documenta e cade ogni cinque anni, mentre, il prossimo anno, si svolgeranno la sesta edizione della Triennale del New Museum di New York e la 59ma del Carnegie International a Pittsburgh che invece è quadriennale.

Sino alla fine degli anni Ottanta del secolo scorso, quando ancora nessuno si sognava di chiamare biennale una documenta, di biennali d’arte contemporanea davvero rilevanti ce n’erano due o tre: quella di Venezia, «La Biennale», la cui prima edizione di svolse nel 1895, e la Biennale di Istanbul, inaugurata nel 1987, mentre incontrava qualche difficoltà quella di San Paolo, istituita nel 1951, e procedeva senza scossoni quella di Sydney. Dire «biennale» è come dire «Moka», che da marchio Bialetti è passata a designare qualsiasi… moka.

Il numero di «biennali» ha conosciuto un’impetuosa crescita dal 1990 al 2001. Si calcola che dalla fine degli anni Ottanta ad oggi le «biennali» di nuova fondazione abbiano sfiorato le 200. Questo è funzionale a due elementi che, per citare Achille Bonito Oliva, identificano l’arte: per quella antica è la storia, per l’arte contemporanea è la geografia (la diffusione su scala globale). L’organizzazione delle biennali dipende da fondi pubblici, dagli equilibri politici, dagli sponsor, dal turismo culturale, dai finanziamenti del mercato privato ecc. Come eventi pensati per eterogenee masse di visitatori, la loro diffusione planetaria è funzionale all’ottenimento di un consenso generalizzato intorno a un prodotto sino a trent’anni fa ermetico e respingente. Il numero non è mai facilmente calcolabile, anche perché non tutte le biennali riescono a darsi una continuità, per vari problemi: il caso recente più clamoroso è quello di Johannesburg, che già alla seconda edizione, nel 1997, ha chiuso i battenti per debiti e accuse di colonialismo nonostante un curatore di prima grandezza come Okwui Enwezor.

Ad oggi si potrebbero individuare tre ere nella storia delle «biennali»: quella «classica», che dai primi del ’900 (a Venezia ma anche negli Stati Uniti al Whitney Museum) arriva sino all’inizio degli anni Novanta, con l’istituzione di quelle di Lione e Dakar; la seconda, che si identifica con la globalizzazione e con l’affermazione di nuove economie e di una nuova geopolitica, con l’irruzione, tra le altre aree geografiche, dell’Estremo Oriente (Gwangju nel 1995, Shanghai nel 1996, Triennale di Guangzhou nel 2002 e Pechino nel 2003) e con l’espansione europea anche attraverso l’istituzione di una biennale itinerante (Manifesta, 1996) e delle biennali di Berlino (1998) e Liverpool (1999). Dal 1993 gli Emirati Arabi hanno una loro biennale a Sharjah, al pari dell’Area Asia-Pacifico, che ha una Triennale a Brisbane in Australia.

Adesso è l’era della presa di coscienza di un’arte completamente «biennalizzata»; già nel 1997 i cervelloni del contemporaneo si diedero convegno su questo tema nella Rockefeller Foundation a Bellagio. Enwezor si dichiarò totalmente favorevole circa quel fenomeno. In effetti, la sua identificazione dell’arte contemporanea come veicolo di comunicazione e laboratorio politico non poteva che aspirare alla proliferazione delle biennali anche in geografie culturali esterne ai centri di potere dell’arte e dell’economia: «Sarà un cambio di paradigma», disse. È opinione assai diffusa, del resto, che nel motore della biennalizzazione la parte politica e diplomatica prevalga su quella artistica.

Questo perché le biennali sono diventate una sorta di biglietto da visita internazionale, ma anche perché l’arte contemporanea, così come ha preso forma negli ultimi vent’anni, rivendica con forza il suo carattere politico. Il fatto che gli artisti e i curatori si dedichino con sempre più insistenza a temi sociali, politici, antropologici, economici, alla sostenibilità e all’ambientalismo, non solo offre loro un inesauribile serbatoio di contenuti, ma dà ai visitatori, confezionato alla moda dell’estetica contemporaneista, un contenuto se non familiare certo noto, più a portata di mano e gratificante in termini di immedesimazione nell’impegno civile e partecipazione solidale, rispetto a ciò che offrirebbe l’arte antica se venisse presentata alla luce della sua complessità e non della sua superficie mediatica. Oggi l’arte contemporanea non si rivolge più a un pubblico elitario e intellettualizzato, ma a uno spettatore «generalista», cui si porge quella che è stata definita estetizzazione della vulnerabilità dell’uomo e del mondo e di preoccupazioni condivise.

Ciò che sta evidenziando una variante è il diffuso impegno di collettivi, non solo di artisti, ma anche di filosofi, scrittori, scienziati, curatori di professione e di altri esponenti di altri saperi, discipline e abilità, nella curatela delle «biennali». Il rumoroso impegno dei ruangrupa di Giacarta a Kassel nel 2022 è sintomatico. Caratteristica di questo e altri collettivi è che il loro lavoro non si limita a un unico campo della produzione artistica (del resto tra i top 100 della classifica di «Artnews» i primi posti pullulano di ex non addetti ai lavori). L’intento di questi collettivi, nel momento in cui si oppongono alle categorie della professionalizzazione del mondo dell’arte affermatasi con il neoliberismo, è mirato, come ha scritto lo storico dell’arte Lane Relyea, a valorizzare i concetti di comunità e cura. Sino a che punto l’alternativa proposta dai ruangrupa e altri collettivi sarà la via d’uscita da un’impasse, laddove nell’arte biennalizzata l’enfasi sull’«impegno» sociale sta impoverendo e omologando sia il prodotto artistico sia quello curatoriale? A fronte dell’usa e getta di artisti e di altre contraddizioni (come la coesistenza di mostre dai nobilissimi e sostenibili intenti con il consumo ambientale che esse richiedono), per ora la «biennale diffusa» sembra provare quanto sostiene lo storico dell’arte Boris Groys: «L’arte tradizionale produceva oggetti d’arte. L’arte contemporanea produce eventi artistici».

Altri articoli dell'autore

Mentre l’edizione italiana della rivista «Flash Art», nata nel 1967, diventa annuale, abbiamo chiesto al suo fondatore di raccontarne la storia: «Ho visto di tutto, ma nulla è paragonabile ai cambiamenti odierni»

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

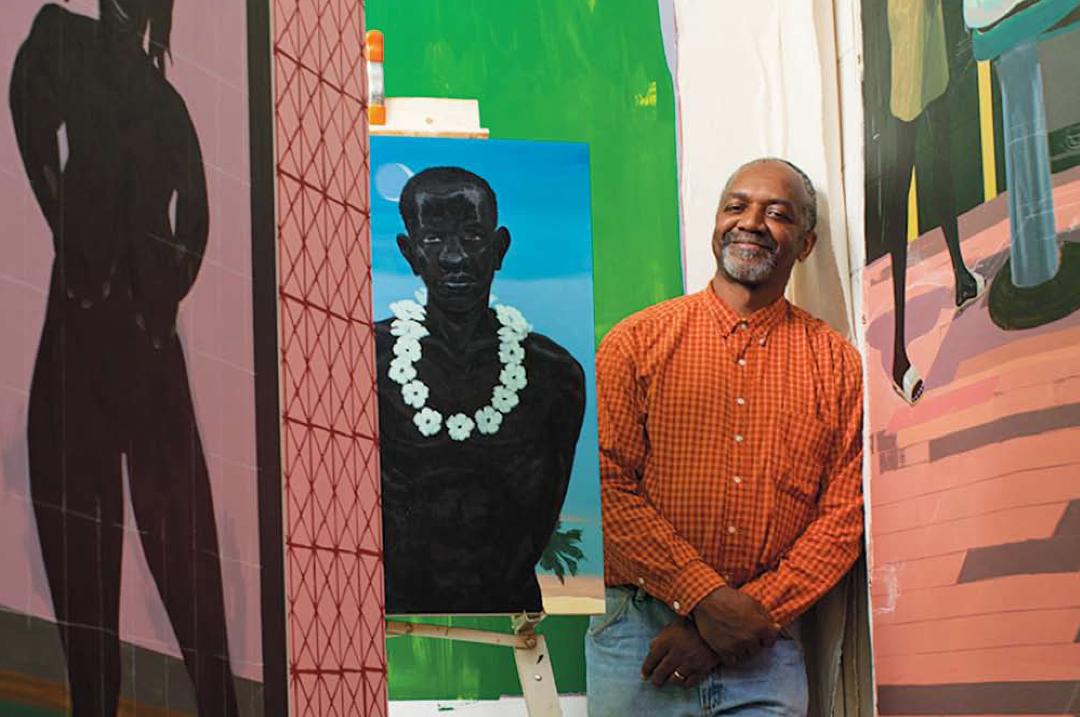

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria