Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

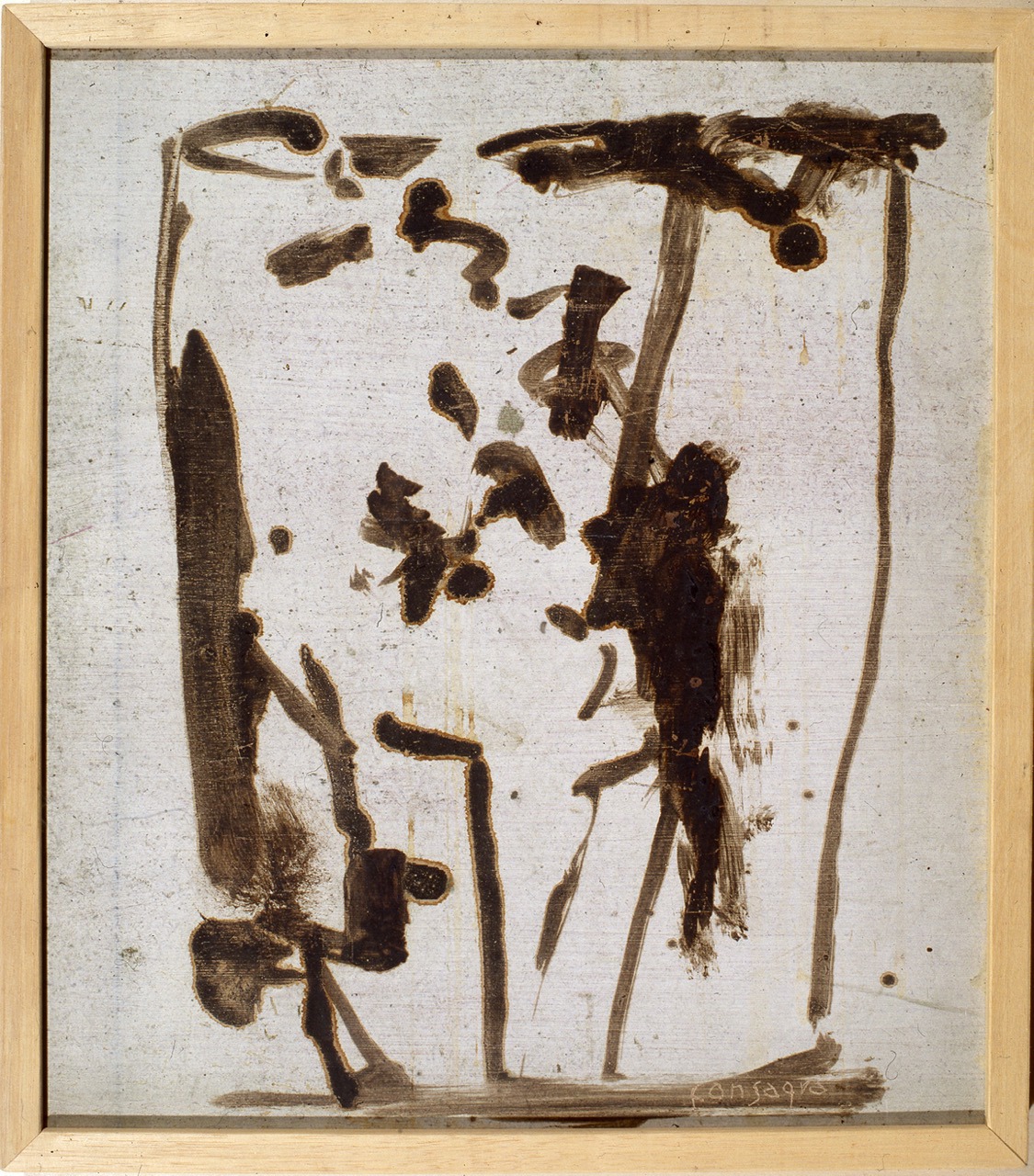

Legno aggredito dal fuoco e «cucito», nelle sue diverse parti, da sottili elementi di bronzo: di queste materie scabre e severe è composto «Colloquio diabolico», uno dei lavori che Pietro Consagra (1920-2005) presentò alla Biennale di Venezia del 1960, meritando in quell’occasione il Premio internazionale della scultura. Oggi questo lavoro storico, non più visto da molto tempo, rappresenta il formidabile incipit della mostra monografica dell’artista curata da Alberto Salvadori con l’Archivio Pietro Consagra per Cortesi Gallery, Milano (dal primo aprile al 27 giugno).

Con la presenza delle «cuciture» di bronzo, «Colloquio diabolico» (titolo anche della mostra) segnò una svolta nel lavoro di Consagra, reduce in quel 1960 dalla sua prima presenza a documenta di Kassel: quegli elementi di connessione tra le diverse parti della scultura sarebbero infatti tornati in seguito in altri lavori, come «Colloquio bianco» (in mostra a Milano) o nei «Bitumi», una serie di dipinti su faesite, presenti anch’essi in questa rassegna, realizzati da Consagra partendo dai disegni progettuali per le sculture.

Se quella Biennale rappresentò una tappa fondante del percorso di Consagra, anche più incisiva fu la presenza alla mostra organizzata nel 1962 da Giovanni Carandente a Spoleto per quell’appuntamento imperdibile che era allora il Festival dei Due Mondi. La mostra s’intitolava «Sculture nella città» e presentava per le strade e le piazze medievali di Spoleto i lavori di 52 fra i più importanti scultori internazionali del tempo, da Alexander Calder, Lynn Chadwick, Henry Moore a David Smith, Arnaldo Pomodoro e Consagra stesso, ai quali Italsider, allora un gigante della metallurgia italiana, aveva messo a disposizione spazi e know-how per realizzare opere di dimensione urbana: un evento rimasto nella storia, testimoniato anche da un documentario di Fondazione Ansaldo di cui a Milano è proiettato un estratto. Consagra presentò a Spoleto due opere, una delle quali, portatrice anch’essa di un titolo sulfureo («Racconto del demonio» o «Colloquio spoletino», poi donata alla città), è formata da cinque sculture in ferro sorrette da una struttura aerea.

Di queste sculture l’artista realizzò anche le versioni in bronzo, che ora vengono presentate in questa mostra per la prima volta tutte insieme e nella successione scelta da lui. Sono sculture «frontali» anch’esse, come volle sin dal 1952 Consagra, che da allora, e per sempre, rifuggì la scultura «totemica», centrale, segno e simbolo del «Potere» quale era sempre stata: non più un perno spaziale bensì uno schermo, una quinta, in dialogo paritario con l’osservatore. Qualcosa che metteva in crisi gli statuti stessi della scultura e che da subito gli guadagnò un ruolo primario sulla scena internazionale, evolvendo poi, con un guizzo di ribellione, dopo il 1964 (l’anno in cui la Pop Art dilagò in Italia dalla Biennale di Venezia, che premiò Robert Rauschenberg: «un grande abuso di artisti molto privilegiati, avrebbe commentato Consagra, un sopravvento che non avrebbe lasciato aria da respirare») nella nuova stagione dei «Ferri trasparenti», frontali anch’essi, in dialogo con l’osservatore, ma bagnati ora da colori vividi, inediti, attualissimi.

Pietro Consagra, «Fondo bianco (Una immagine) C. 095», 1960