Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Davide Landoni

Leggi i suoi articoliLa casa di moda Miu Miu lascia la sua impronta sul Public Program di Art Basel Paris promuovendo la mostra «30 Blizzards.» dell'artista inglese Helen Marten. In linea con la complessità, la profondità e il senso della sua pratica, che si muove tra scultura, pittura, disegno, video e scrittura, Marten amplia per la prima volta il proprio campo d’azione includendo la performance nel suo progetto. L'esposizione sarà presentata al Palais d’Iéna, sede del Consiglio Economico, Sociale e Ambientale Francese, dal 22 al 26 ottobre 2025. Di seguito, attraverso le parole dell'artista, un'anticipazione su ciò che vedremo.

Vorrei iniziare dalla genesi del progetto. Quali erano le richieste di Miu Miu? Come si è sviluppata la tua idea?

Il punto di partenza è stato un invito molto aperto da parte di Miu Miu, con una sola richiesta esplicita: inserire un elemento performativo nel progetto. Per me è stato al tempo stesso stimolante e impegnativo, perché non avevo mai lavorato con la performance prima. Non avevo mai scritto o diretto corpi in uno spazio reale, narrativo, caricato emotivamente. Il mio lavoro parte sempre da immagini e linguaggio – la creazione visiva e la scrittura sono le mie basi – ma i corpi, finora, erano presenti solo in modo indiretto, evocato. Ho deciso di iniziare da ciò che mi è più familiare: la scultura. Ho selezionato cinque opere esistenti, dense di significato per me. Quelle sculture sono diventate il cuore del progetto. Da lì ho scritto cinque monologhi, ciascuno legato a una scultura, che vivono all’interno di altrettanti video. Ogni scultura e ogni video formano un dittico. E da questo primo nucleo ho sviluppato l’intera architettura della performance. Ho immaginato trenta personaggi, ognuno portatore di un frammento narrativo, emotivo, simbolico. Ho scritto un libretto, pensato per essere cantato, recitato, agito, coreografato. Tutti questi elementi si intrecciano per creare un lavoro multistrato che unisce materia, voce, corpo e linguaggio in un’unica esperienza.

In cosa consiste l’installazione? Cosa troverà il pubblico al Palais d’Iéna?

Il pubblico entra in uno spazio completamente trasformato. Troverà una combinazione di elementi: sculture, video, corpi in movimento, suoni, oggetti architettonici temporanei. Lo spazio è organizzato su più livelli, alcuni strutturali – come piattaforme e plinti – altri narrativi o sensoriali. Ci sono schermi video che aggiungono un senso di densità emotiva e diventano un contrappunto teatrale tra immagine e osservazione. Ma, soprattutto, c’è una rottura delle convenzioni: non esiste più la classica divisione tra palco e platea. I performer si muovono, il pubblico si muove. Non ci sono posti assegnati. Tutto è in costante flusso, e questo crea un’esperienza immersiva, mai uguale a se stessa.

A cosa si riferisce il titolo «30 Blizzards.»?

Il titolo ha una doppia valenza. «30» si riferisce in modo letterale ai trenta performer in scena. «Blizzards» è invece un’immagine metaforica. «Blizzard» è una tempesta di neve, una condizione meteorologica estrema che confonde i contorni, rende tutto uguale, tutto bianco. Ma allo stesso tempo è anche una superficie nuova, una tabula rasa su cui scrivere. Mi interessava questa ambivalenza: da un lato l’idea di copertura, di sovraccarico sensoriale, e dall’altro la possibilità di una riscrittura, di una nuova configurazione. Ogni performer diventa portatore di una «temperatura emotiva» diversa, e l’intera performance si compone come una costellazione di stati d’animo, di condizioni psichiche e corporee che si intrecciano. È una metafora della frammentazione, della complessità e dell’interconnessione dell’esperienza umana.

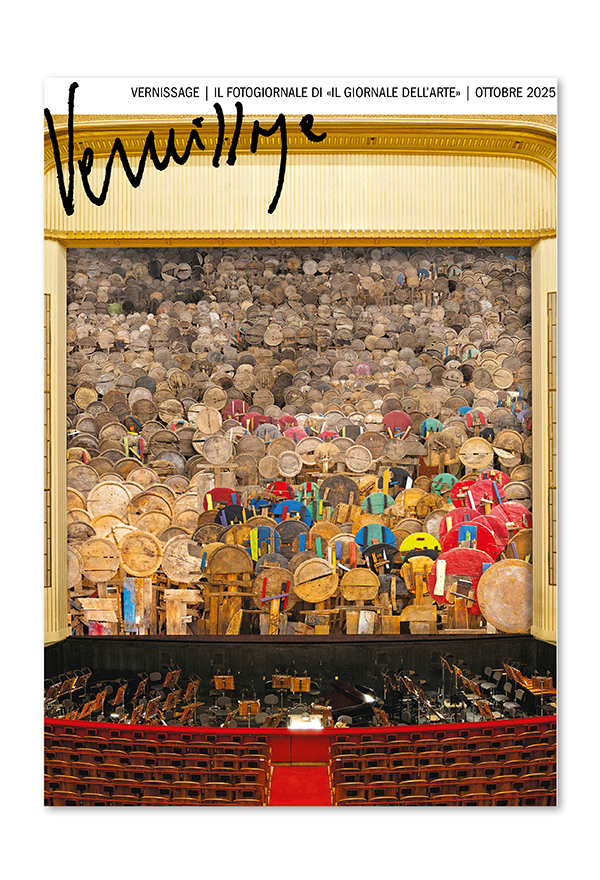

Helen Marten, Modern Sluice. Foto Eva Herzog

Nel corso della tua carriera hai sperimentato molti mezzi espressivi: scultura, pittura, disegno, video e scrittura. Ma questa è la prima volta che ti cimenti con la performance. Cosa ha significato questo per il tuo lavoro?

È stata una trasformazione molto significativa. Da un lato, ho sempre lavorato con la scrittura, ma in forme convenzionali: il libro, la pagina, la narrazione. Qui ho dovuto scrivere testi pensati per essere incarnati, recitati, cantati, vissuti da corpi in scena. La performance ha cambiato il mio approccio al testo, ha introdotto una dimensione nuova: la scrittura come struttura sonora e fisica, come qualcosa che esiste nello spazio, che si muove, che risuona. Questo ha generato anche un nuovo modo di organizzare il materiale visivo: sculture, video, azioni performative, testi… tutto lavora insieme in un sistema di collage vivo e in continua evoluzione. La performance ha reso il mio lavoro più poroso, più aperto, più instabile in senso positivo.

L’ambientazione al Palais d’Iéna è molto speciale: che ruolo ha avuto questo spazio architettonico nella composizione dell’opera?

Un ruolo cruciale. Il Palais d’Iéna è un edificio molto particolare: lungo, formale, brutalista ma anche decorativo. Ha due volti: uno rivolto verso l’esterno, verso la città, e uno interno, più silenzioso. Per me ogni architettura lineare parla naturalmente di tempo e durata, camminare in linea retta è un gesto narrativo. Ma quando cammini, prima o poi devi tornare indietro: questo crea un ciclo, una circolarità. Questa logica si riflette nella composizione dell’opera, che è pensata come un’esperienza progressiva, ma anche come un ritorno, una sovrapposizione di esperienze. Lo spazio stesso suggerisce un movimento, e la performance si adatta a quel flusso, creando un legame tra il corpo del visitatore e l’architettura.

Come è nata la collaborazione con Fabio Cherstich e Beatrice Dillon? Come si sono inseriti nel progetto la regia teatrale e la composizione sonora?

Lavorare con Fabio e Beatrice è stato fondamentale. Con Beatrice avevo già collaborato, è un’amica e una compositrice straordinaria. Fabio, con il suo sguardo teatrale, ha portato una grande chiarezza e un senso del ritmo molto forte. Insieme abbiamo sviluppato la struttura tonale e narrativa della performance. Abbiamo dato forma ai trenta personaggi: alcuni ispirati ad archetipi narrativi – la madre, il cuoco – altri a forze naturali – il vento, la neve – altri ancora a qualità materiali o astratte come l’asfalto, la speranza, il disegno. È come se avessimo creato un piccolo villaggio metaforico, in cui ogni figura rappresenta un frammento di esperienza. Il suono, la scena e il testo lavorano insieme come parti di un’unica partitura.

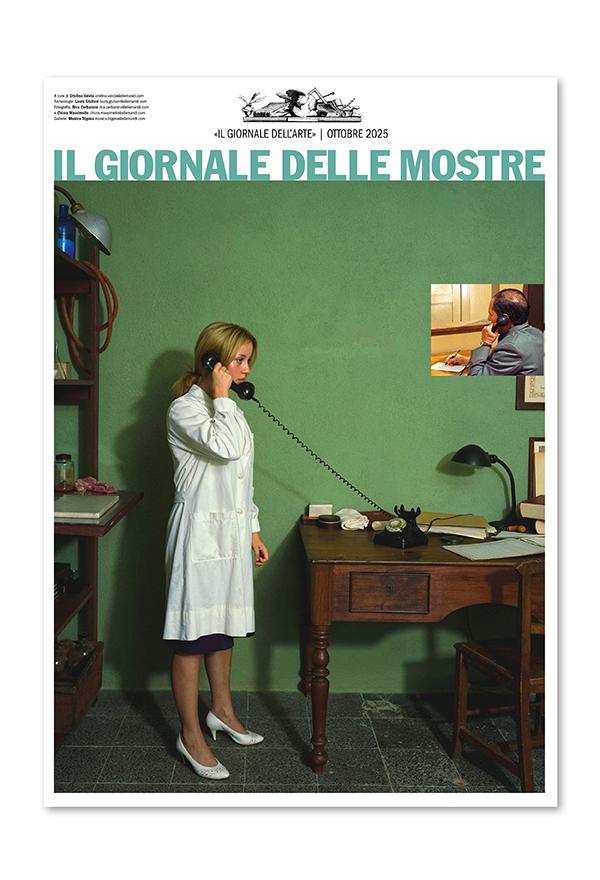

Helen Marten, There will be flowers in the end (anxiety bones). Foto Eva Herzog

Che ruolo ha il pubblico? Potrebbe essere un elemento inaspettato in un'opera così complessa e organizzata?

Assolutamente sì. Il pubblico è parte dell’opera. Non ci sono barriere fisiche o simboliche tra chi guarda e chi agisce. Tutti si muovono, tutti abitano lo stesso spazio. In un certo senso, ogni ambiente pubblico è già una performance. Quando entriamo in un ufficio, in un museo, in un ristorante, interpretiamo dei ruoli, seguiamo delle coreografie implicite. «30 Blizzards.» mette in scena proprio questo: la porosità tra architettura e comportamento, tra spazio e azione. C’è una struttura narrativa fissa, ma ogni replica è diversa, perché dipende da come il pubblico si muove, da che punto di vista osserva, da che atmosfera si genera. La performance è permeabile, flessibile, sempre in dialogo con chi la attraversa.

«30 Blizzards» tocca momenti della vita come l'infanzia, la sessualità e la perdita. Può essere letta come una sorta di «autobiografia collettiva»?

Sì, ma non in senso biografico o lineare. Non si tratta di raccontare esperienze personali, ma di evocare stati, atmosfere, tensioni che appartengono a tutti. I testi non sono narrativi nel senso tradizionale. Parlano per immagini, per metafore. Per esempio, la figura della madre può evocare un senso di cura, ma non è una madre «reale» – può essere un’amicizia profonda, un’intimità condivisa, una famiglia scelta. Ogni ruolo è stratificato, aperto. È un discorso sull’umano, sulle sue tante possibilità espressive e affettive.

Come si inserisce «30 Blizzards.» nel complesso di Art Basel Paris 2025? Pensi che abbia un ruolo particolare?

Credo che ogni grande evento culturale sia una piattaforma fertile per mettere in dialogo linguaggi e immaginari diversi. Una fiera come Art Basel Paris attrae pubblici curiosi, informati, abituati a confrontarsi con opere complesse. «30 Blizzards» si inserisce in questo contesto come una proposta che chiede tempo, presenza e apertura. Non si offre come un’immagine immediata da “consumare”, ma come un’esperienza che evolve, che si scopre solo attraverso l’immersione e il movimento. Spero che possa rappresentare un momento di pausa, di riflessione sensoriale, dentro la frenesia di una fiera. Un lavoro che non cerca di imporsi, ma di accogliere – che lavora sull’empatia, sull’ascolto, sulla possibilità di abitare lo spazio in modo diverso.

Altri articoli dell'autore

Direttrice dell'Accademia di Belle Arti di Brera negli anni '80, come curatrice ha svolto un ruolo pionieristico nel riconoscimento della fotografia come linguaggio artistico autonomo

Mai proposta in asta, l'opera ha valutazione più alta mai attribuita a un dipinto del 1981 dell’artista. Sarà venduta a novembre a New York, proprio nel luogo dove fu esposta la prima volta

La strategia è quella sperimentata dal colosso fieristico nelle altre sue sedi: dare ampio spazio alle realtà locali, e completare la proposta con l’élite del panorama galleristico internazionale

L’apertura, la cui data ufficiale non è stata ancora comunicata, aggiorna la tendenza del mercato saudita di orientarsi prevalentemente verso arte moderna e contemporanea