Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione GDA

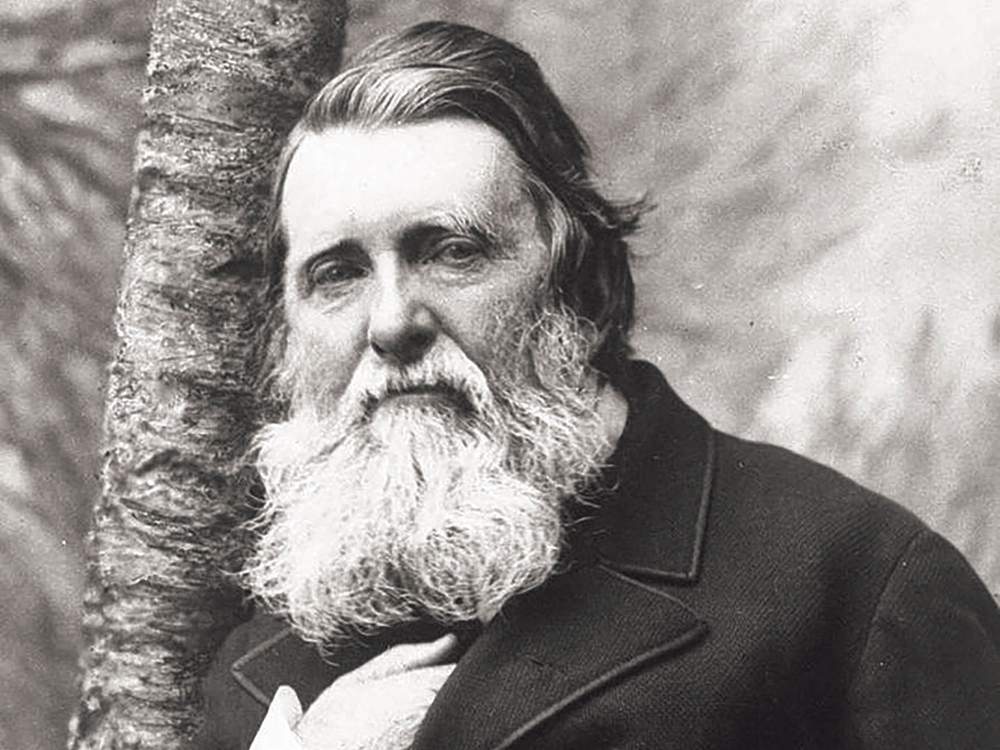

Leggi i suoi articoliJohn Ruskin (1819-1900), considerato uno tra gli inglesi più famosi del suo tempo, fu critico d’arte, artista, naturalista, riformatore sociale, filantropo. Nel corso del Novecento la sua figura fu però dimenticata e fino a una cinquantina di anni or sono era difficile trovare qualcuno che ne avesse sentito parlare. Quest'anno, in occasione del bicentenario della sua nascita, la rivista online «Bbc Culture» ha pubblicato un articolo sulla mostra «John Ruskin: the Power of Seeing» tenutasi al Two Temple Place di Londra: «Ruskin è veramente stato l’uomo più importante degli ultimi 200 anni».

Un riconoscimento tardivo ma efficace, che testimonia dell’attualità del pensiero e della visione artistica di Ruskin. Robert Hewison in Ruskin e i suoi contemporanei afferma che, dopo la prima guerra mondiale, «la gente era alla ricerca di un nuovo inizio. I fattori che rafforzavano ciò che veniva ricordato come compiacenza vittoriana, potere imperiale, potenza industriale, conformità religiosa, deferenza sociale, patriarcato, venivano messi in discussione ed erano visibilmente in declino. Ruskin aveva in realtà trascorso la maggior parte della sua vita a contestare le idee dominanti della sua società, il suo utilitarismo, il suo filisteismo, il suo materialismo e il suo eccessivo sfruttamento del mondo naturale, ma, ciò nonostante, divenne solo un altro eminente vittoriano da relegare in soffitta».

Alla fine del secolo scorso una nuova generazione di studiosi ha finalmente incominciato a guardare ai vittoriani con occhi nuovi e le critiche di Ruskin alla vita moderna sono apparse straordinariamente attuali. Poco dopo il crollo finanziario del 2008, Andrew Hill, autore del nuovo libro Ruskinland ed editorialista del «Financial Times», ha iniziato a raccomandare Ruskin ai suoi lettori, non per via della sua arte, ma per la sua dottrina economica. Ruskin aveva infatti contestato, ben prima che ciò divenisse un tema di attualità, che la prosperità fosse guidata semplicemente dal desiderio di profitto e sull’argomento aveva scritto un testo di grande interesse: Unto this Last: Four Essays on Political Economy.

Nel 1884 scriveva The Storm-Cloud of the Nineteenth Century, un saggio nel quale sosteneva, con prove meteorologiche circostanziate, come l’attività industriale stesse danneggiando mortalmente il clima della terra; Ruskin era, inoltre, anche un sostenitore del consumo etico. Propose l’insegnamento dell’arte e della scienza all’università in un momento in cui il programma di Oxbridge era basato in gran parte sui classici. Si batté affinché le donne e gli uomini della classe operaia avessero diritto all’istruzione. Raccomandò la fondazione di istituzioni come il National Trust, l’Art Fund e la Society for the Protection of Ancient Buildings.

Richiamò con insistenza che il valore dell’arte, come il valore dell’aria e dell’acqua, non potesse e non dovesse essere stimato in termini finanziari. Le idee di Ruskin sull’arte e sull’architettura appaiono oggi, a volte, poco moderne, ma comunque profonde e radicalmente indipendenti. All’inizio Ruskin difese il lavoro sperimentale di Turner e continuò a ispirare il movimento Arts and Crafts e alcuni dei primi architetti modernisti. Ma, come i visitatori delle due grandi mostre del centenario («Ruskin, Turner e La Nuvola Nera» alla York Art Gallery e «The Power of Seeing») avranno notato, è la dottrina della verità della natura a parlare più radicalmente ai giovani artisti.

Ruskin insegna infatti all’artista a vedere cosa c'è in realtà nel mondo e non ciò che dettano convenzioni o fantasia. Fu pure un pittore e disegnatore finissimo e sensibile, che tuttavia non si considerò mai un artista, ma solo un insegnante i cui schizzi erano destinati alla didattica. Il recupero di questo grande pensatore ha richiesto molto tempo. Suzanne Fagence Cooper, responsabile di ben tre di queste numerose pubblicazioni, ne riassume vivacemente la storia in The Ruskin Revival: 1969-2019, ricordando che si partì da un piccolo raduno internazionale di studiosi e appassionati nella casa di Ruskin nel Lake District per finire con il bicentenario del 2019 con le sue mostre celebrative che hanno attirato un gran numero di visitatori.

La «Whitehouse Collection», la collezione di immagini, libri, manoscritti e cimeli di Ruskin, è stata salvaguardata dall'università di Lancaster. Tra coloro che hanno contribuito al fondo Lancaster vi è stato l’ente benefico che Ruskin finanziava: cioè la Gilda di San Giorgio, che si è ingrandita rapidamente negli ultimi anni. La Gilda incoraggia tutto ciò che si riferisce a Ruskin ed è ora un grande ente benefico e artistico. Ruskin è oggi studiato nelle Università di tutto il mondo. Eppure, la maggior parte dei libri di Ruskin non è più stampata. È una circostanza in parte dovuta al fatto che gli scritti dell’artista (The Works of John Ruskin) occupano ben 39 volumi.

Una delle caratteristiche di Ruskin, l’estrema bellezza ed eloquenza della sua prosa, è tuttavia oggi un ostacolo che rende difficile per i lettori contemporanei la comprensione dei suoi testi. Chiunque voglia oggi iniziare a leggere Ruskin può rivolgersi a una nuova selezione dei suoi scritti curata da Richard Lansdown e pubblicata nella serie «21st-Century Oxford Authors: John Ruskin». Lansdown ha incluso non solo le lezioni e i saggi più famosi come «The Nature of Gothic», «Traffic», «Of Kings’Treasuries», ma anche composizioni inconsuete come la sua protesta contro le ferrovie nel Lake District, la sua dichiarazione sulle finalità della Gilda di San Giorgio, alcune belle lezioni mai raccolte in volumi. Sono purtroppo assenti parti di due delle sue opere più importanti, The Seven Lamps of Architecture (1849) e Unto this Last (1862) e queste lacune pregiudicano l'equilibrio del libro, poiché vengono a mancare le fonti della concezione di Ruskin di qualità e valore.

Non aiuta, inoltre, il prezzo elevato del libro. Il bicentenario non è riuscito a incrementare nuove edizioni degli scritti di Ruskin. Per i bambini e gli adulti segnaliamo la fiaba di Ruskin, The King of the Golden River: una parabola sul significato della ricchezza che anticipa di due decenni Unto this Last e illustrata da Quentin Blake. Gli scritti di Ruskin sono anche rappresentati da due guide ai cicli pittorici che egli contribuì a rendere celebri. Dall’Italia giunge Guardando Tintoretto con John Ruskin (Marsilio, Venezia, 2018), strutturato attorno al suo commento sulle circa 60 tele della Scuola Grande di San Rocco, con annotazioni per i dipinti di Tintoretto a Venezia.

Ottima la prefazione di Emma Sdegno. Il talento di Ruskin nel guidare il suo lettore all’interno di una galleria non è ancora sufficientemente riconosciuto; era un osservatore acuto e attento. Un fatto ben dimostrato nel volume Giotto and His Works in Padua (Verona Libri, Verona 2018), con il suo racconto del ciclo degli affreschi nella Cappella degli Scrovegni e la postfazione di Robert Hewison. Segnaliamo poi il volume Ruskin and his Contemporaries, un compendio delle lezioni e dei saggi di Hewison. Vi si indagano i rapporti di Ruskin con importanti personaggi del suo tempo, tra cui suo padre, J.M.W. Turner, Oscar Wilde, Octavia Hill, Charles Darwin, Henry Cole del Victoria and Albert Museum.

Vi sono presenti anche saggi sull’importanza dell’osservazione artistica. Hewison non pretende di aver prodotto uno studio esaustivo sulla mente poliedrica e sul lavoro di Ruskin, bensì di aver raccolto una serie di riflessioni su vari aspetti del suo mondo e la loro stessa incompletezza è rappresentativa circa l’ampiezza di pensiero del maestro. A Torch at Midnight di Robert Brownell, al contrario, concentra le sue 550 pagine su un singolo libro: The Seven Lamps of Architecture (1849). Cinque anni fa, con Marriage of inconvenience Brownell aveva pubblicato un'analisi del matrimonio di Ruskin con Effie Gray, annullato dopo sei anni per non essere stato consumato.

L’autore affronta quegli aspetti della biografia di Ruskin e quelle critiche che avevano ingiustamente danneggiato la sua reputazione. Il libro migliore per i lettori che vogliono avvicinarsi a Ruskin è To See Clearly: Why Ruskin Matters di Suzanne Fagence Cooper. La Cooper accompagna il lettore in un viaggio attraverso la vita e il lavoro di Ruskin. Al centro della sua ricerca, ecco uno dei più sorprendenti aforismi di Ruskin: «La cosa più grande che un’anima umana faccia in questo mondo è vedere qualcosa e raccontare ciò che ha visto in modo semplice. Vedere chiaramente è poesia, profezia e religione, allo stesso tempo».

Ruskin ci ricorda che non guardiamo nulla abbastanza da vicino e con sufficiente attenzione: un grande insegnamento, ancora valido. Unitamente a Richard Jones, la Cooper ha curato anche Ruskin, Turner and the Storm Cloud e una selezione di saggi a più mani che esplorano l’interesse di Ruskin per nuvole e atmosfera, tanto apprezzato da Turner. La pittrice Emma Stibbon, che ha seguito le orme di Ruskin sulle Alpi, rivela nel libro come i paesaggi amati dall’artista siano oggi modificati a causa del riscaldamento globale.

Anche Andrew Hill è interessato alle questioni contemporanee e a ciò che Ruskin ha da dire su di esse, ma nel suo ruolo di giornalista finanziario parte da un diverso insieme di preoccupazioni. Ruskinland non riguarda l’economia, sebbene l'economia vi rivesta all’interno un ruolo rilevante. Un capitolo tratta degli aspetti mutevoli del lavoro, un argomento che stava a cuore di Ruskin. Il titolo di Hill racchiude un messaggio che completa quello della Cooper. Ruskinland è un esistente tratto della foresta di Wyre nel Worcestershire che era stata data a Ruskin per la Gilda di San Giorgio, l’ente utopico che aveva fondato come sfida all’ethos prevalente del capitalismo industriale. Con i suoi partner nel Wyre Community Land Trust, la Gilda gestisce ancora Ruskinland come un sito di pratiche esemplari, nella gestione del suolo, nella sostenibilità, nell’occupazione e nell’accessibilità.

Secondo Hill, fornisce una metafora circa i modi in cui Ruskin vive ancora tra di noi: da una galleria d’arte a uso degli operai di Sheffield a una fabbrica di mobili vicino a Brick Lane, da Ruskinland in Inghilterra alla città di Ruskin, in Florida che era originariamente una comunità utopica. Hill intraprende un lungo viaggio alla ricerca di Ruskin; incontra persone che vivono secondo i valori ruskiniani, ma affermano di sapere poco su di lui. Ci auguriamo che Hill prosegua il suo viaggio con un libro sull’economia ruskiniana, argomento che tutti citano en passant, anche se nessuno ne tratta al di fuori dello scrittore Kevin Jackson e del grafico Hunt Emerson nella loro serie di tre fumetti per bambini, Bloke’s Progress che espongono in modo divertente gli insegnamenti del maestro. Infine sono da segnalare le miscellanee.

Da un punto di vista accademico, nessuno di questi volumi è meglio di John Ruskin and Nineteenth-Century Education di Valerie Purton, una raccolta di testi tratti da conferenze tenute dai più illustri studiosi contemporanei di Ruskin. I saggi raccolti da John Blewitt in William Morris and John Ruskin: a New Road on which the World Should Travel tracciano le connessioni tra due personalità poliedriche. Morris fu il più importante dei seguaci contemporanei di Ruskin. Mentre il maestro non era un uomo pratico, Morris in diverse fasi della sua carriera attuò le idee ruskiniane, anche se a modo suo.

Per la maggior parte della sua vita, James Dearden è stato il curatore della «Whitehouse Collection». In questo percorso ha acquisito una conoscenza enciclopedica circa ogni aspetto di questo complesso scrittore e artista. Il suo lavoro è indispensabile. A John Ruskin Collection è la sua terza miscellanea di articoli principalmente biografici e storici. Divertente come Dearden, anche se non altrettanto erudito, è A Ruskin Alphabet del poeta Michael Glover, una guida al maestro in forma di dizionario. «Nessun mio seguace, diceva Ruskin, sarà mai un ruskiniano».

Altri articoli dell'autore

L’Associazione archeologi del Pubblico Impiego (Api-MiBact) ha inviato una nota al Ministero della Cultura e a quello della Funzione Pubblica, nonché ai membri delle Commissioni cultura di Camera e Senato, per esprimere il proprio dissenso per il bando per 75 posti nell’area dell’elevate professionalità (Ep), le cui domande di partecipazione vanno presentate entro il 26 giugno

Il premio Nobel e il direttore del Museo Egizio si sono incontrati per parlare di musei e romanzi: «Sono simili: sono i “luoghi” in cui avviene l’interpretazione del significato della nostra vita, nei quali riflettere su sé stessi»

Anche quest’anno Tag Art Night, la Notte delle Arti Contemporanee, propone un palinsesto di mostre diffuse sul territorio cittadino

Rimodulate le competenze e modificato la struttura organizzativa: dal Segretariato generale al modello dipartimentale