Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesca Romana Morelli

Leggi i suoi articoliOpere (soprattutto disegni) di Correggio, Parmigianino e seguaci

Nonostante avesse sostato a Parma nel 1541, Giorgio Vasari, nelle Vite (1550), sembra sottovalutare l’arte prodotta in quella città, anche se riconosce a Correggio di essere stato un pittore che «attese alla maniera moderna». Dal 16 marzo al 26 giugno, le Scuderie del Quirinale presentano «Correggio e Parmigianino. Arte a Parma nel Cinquecento», curata da David Ekserdjian, specialista della cosiddetta Scuola di Parma e autore delle monografie su Correggio (SilvanaEditoriale, 1997) e Parmigianino (Yale University Press, 2006). Organizzata dall’Azienda Palaexpo, la mostra cerca di tracciare un panorama dell’arte dell’età dell’oro per Parma che, annessa nel 1513 allo Stato Pontificio, nel 1545 va a costituire il Ducato di Parma e Piacenza. La corte farnesiana favorisce imprese architettoniche importanti e con l’opera di Correggio e Parmigianino, la città diventa uno dei poli artistici del tempo, con Firenze, Venezia e Roma.

In mostra sono riuniti una sessantina tra dipinti e soprattutto disegni di Correggio e di Parmigianino e una quarantina di opere di altri esponenti della scuola parmense: Michelangelo Anselmi, Francesco Maria Rondani, Girolamo Mazzola Bedoli e Giorgio Gandini del Grano. I prestiti provengono da musei europei e americani. La mancanza di alcune opere centrali nella produzione di Correggio e Parmigianino (nel caso del primo si tratta anche di affreschi) è compensata da un magnifico nucleo di disegni, compresa una serie per la decorazione della Cupola del Duomo di Parma, lavoro rivoluzionario di Correggio, e uno studio di Parmigianino per la «Madonna dal collo lungo» (1518-40). Formatosi a Mantova, dove assorbe da Mantegna l’abilità prospettica e l’amore per l’antichità e l’allegoria, Antonio Allegri (1489-1534) detto il Correggio guarda alla pittura leonardesca e veneta, come documenta un composto «Ritratto di dama» (1518 ca, dall’Ermitage di San Pietroburgo) in mostra.

La sua personalità artistica emerge in tutta la sua originalità negli affreschi della cupola del Duomo di Parma: l’illusionismo della «Visione di san Giovanni», liberata di qualsiasi supporto architettonico, prende corpo dall’energia plastica delle figure. È anche un maestro della luce, come dimostra il notturno dell’«Adorazione dei pastori», rappresentato in mostra da un disegno (1522-29 ca), ma anche nella capacità di calare le scene religiose in un’atmosfera di sentimenti caldi e di morbido piacere, come esemplificano in mostra «Santa Caterina che legge» (1530-32, dalle collezioni reali di Hampton Court Palace di Londra) e «Noli me tangere» (1523-24, dal Museo del Prado di Madrid).

Sono inoltre esposti anche esempi delle sue opere profane, tra cui la «Venere con Mercurio e Cupido» (1525 ca). L’altro protagonista della mostra, Francesco Mazzola detto il Parmigianino (1503-40), è un interprete centrale del versante più inquieto del Manierismo, come dimostra il «Matrimonio mistico di santa Caterina» (1527, dal Louvre di Parigi), esposto alle Scuderie del Quirinale. «Collaboratore» di Correggio (lavora al suo fianco nella decorazione della Chiesa di San Giovanni Evangelista), nel 1524 inizia il suo soggiorno romano, durante il quale si dedica allo studio di Michelangelo e Raffaello.

A questo periodo risalgono, in mostra, il «Ritratto di Lorenzo Cybo» (1523, dalla Galleria Nazionale della Danimarca di Copenaghen) e la «Conversione di Saulo» (1527 ca; ora al Kunsthistorisches Museum di Vienna), commissionata da Giovanni Albio, che come Parmigianino ha fama di alchimista. Tornato a Parma nel 1531, dopo un soggiorno bolognese a seguito del Sacco di Roma del 1527, nella città natale, ormai all’apice della fama, esegue il ciclo di affreschi dell’arcone in Santa Maria della Steccata e altri suoi capolavori, come la «Madonna dal collo lungo». Morì a trentasette anni, forse di malaria, a Casalmaggiore, cittadina appena fuori i confini dello Stato parmense dove si era rifugiato dopo due mesi di carcere a seguito di un’accusa di inadempienza da parte dei fabbricieri della Steccata. Degli altri esponenti della scuola parmense sono esposte in mostra opere poco note, alcune inedite.

Altri articoli dell'autore

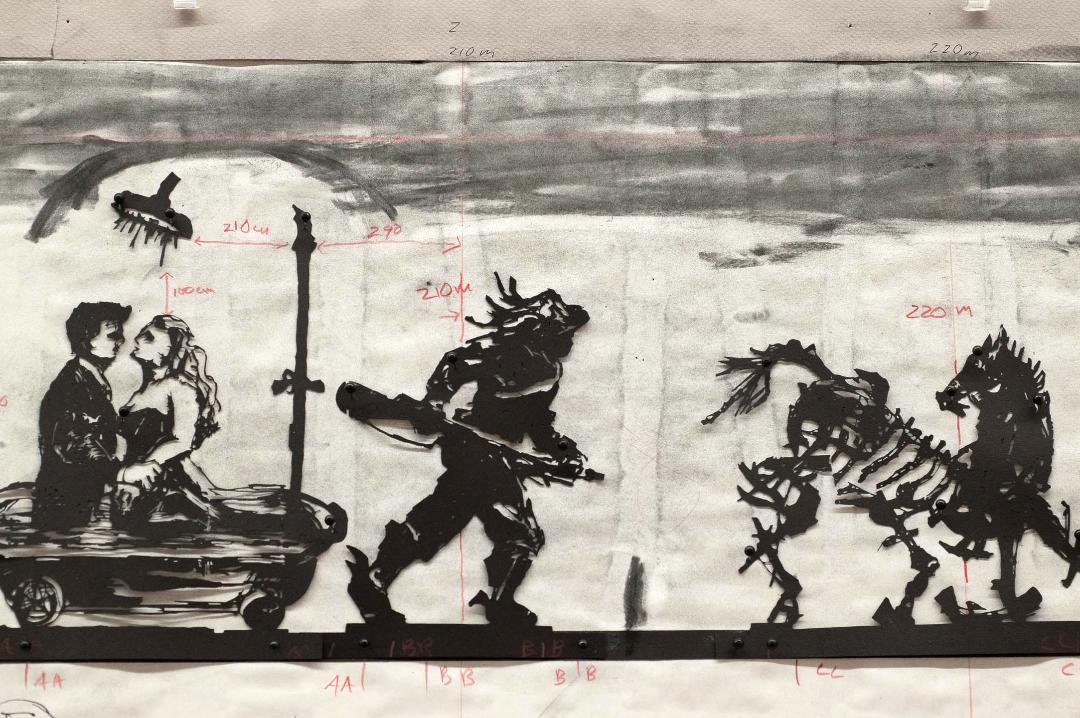

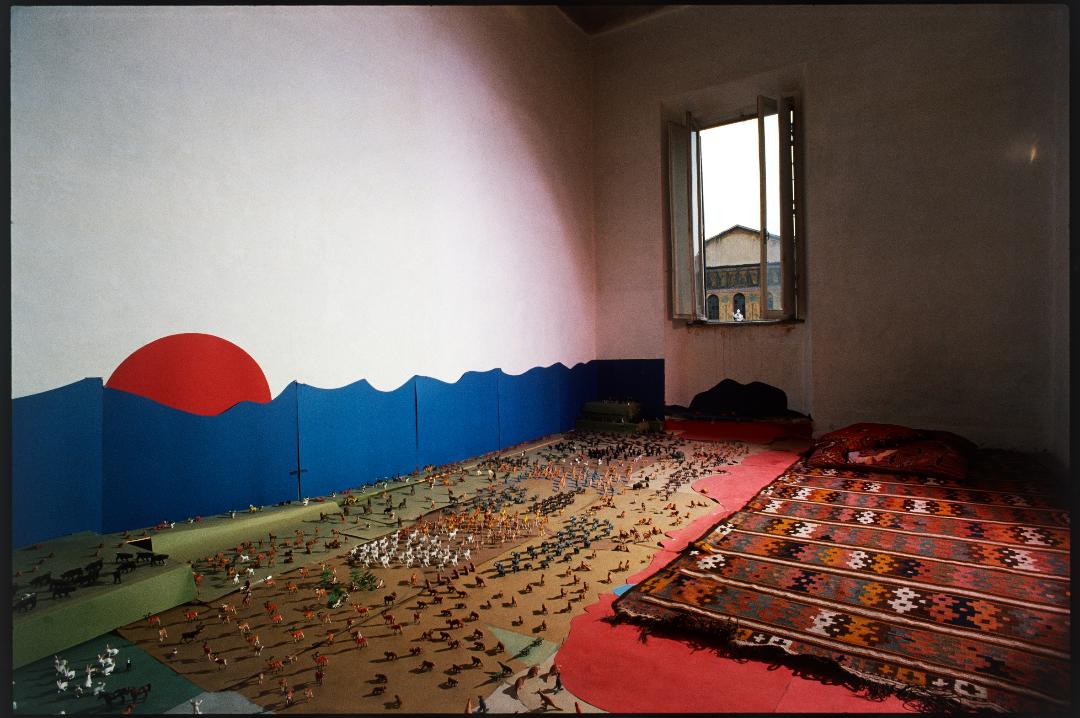

Una sessantina di opere di 51 artisti (da Parmigianino a Schiele, da Boetti a Kentridge), entrate nella collezione dell’istituto romano grazie a tre milioni finanziati dallo Stato, sono ora visibili a Palazzo Poli

Un’antologica nel Casino dei Principi a Villa Torlonia e al Mlac di una delle artiste più moderne e complesse del Novecento

L’allestimento da Tornabuoni è una continua scoperta all’interno dell’emisfero artistico e umano dell’artista torinese

Dopo cinque anni il direttore saluta il Macro di Roma con una collettiva di oltre trenta artisti che intende «restituire uno sguardo dinamico al visitatore»