Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Matteo Cocci

Leggi i suoi articoli“Il film a cui state per assistere presenta una risoluzione video estremamente bassa. Vi chiedo di dargli comunque una possibilità”. Quella espressa da Alexandre Koberidze prima della proiezione di Dry Leaf (2025) – presentato in concorso a Locarno 78 dove ha ricevuto la Menzione Speciale – è una premessa doverosa: di fronte a lui siede una platea composta da appassionati e critici specializzati, ma non per questo necessariamente pronta alla visione di un film di 186 minuti girato interamente con la videocamera di un telefonino dei primi anni 2000. Una volta superato questo ostacolo – ovvero un’immagine estremamente poco definita, in contrapposizione a qualsiasi logica dell’estetica contemporanea mainstream, che ci ha assuefatto a composizioni prive di difetti e a dettagli sempre più a fuoco –, il terzo lungometraggio del regista georgiano si rivela per quello che è: un lungo poema visivo di fronte al quale l’unica scelta possibile, oltre ad abbandonare la sala dopo pochi minuti, è quella di affidarsi incondizionatamente al ritmo lento, quasi meditativo, con cui procede la narrazione, accompagnata dalle musiche oniriche – a metà tra genere classico ed elettronico – composte da Giorgi Koberidze, fratello del regista.

Che il film sia “una questione di famiglia” lo si intuisce dalla scelta dell’attore protagonista, impersonato dal padre di Alexandre e di Giorgi. Irakli (David Koberidze) è un insegnante: la sua vita è scossa da una lettera indirizzatagli dalla figlia Lisa, di professione fotografa, che gli comunica di essere andata via e di non voler essere cercata. Ciononostante, Irakli si mette presto sulle tracce di Lisa, scoprendo il suo progetto di realizzare un reportage che documenti i campi di calcio, più o meno fatiscenti e sperduti, della Georgia rurale. Si mette quindi in viaggio, portando con sé Levan (Otar Nijaradze), collaboratore di Lisa che l’aveva accompagnata in un primo giro di ricognizione attraverso il Paese. Il fatto che Levan sia invisibile agli occhi – caratteristica che lo accumuna a diversi altri personaggi con cui Irakli avrà a che fare nel suo peregrinaggio in cerca della figlia scomparsa – è un altro degli elementi che stonerebbero in qualsiasi altro film che non fosse così permeato dal realismo magico che contraddistingue la poetica di Koberidze e che invece, in Dry Leaf, risultano naturali.

La “purezza” che paradossalmente contraddistingue le immagini di Koberidze – la cui grana è così sporca da rendere difficile la lettura dei lineamenti dei personaggi, così come dei contorni degli oggetti e dei luoghi inquadrati – trova un esplicito riferimento letterario, come racconta lo stesso regista al pubblico di Locarno, in Platero (1914) poema in prosa che l’autore spagnolo Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel per la Letteratura nel 1956, incentrò sulla figura di un asino. “Questo piccolo libro dove l’allegria e la tristezza sono gemelle, come le orecchie di Platero, fu scritto chissà per chi, forse per coloro i quali noi poeti lirici scriviamo...adesso che va ai bambini non aggiungo né tolgo una virgola”, recitano le prime righe dell’opera di Jiménez. La sensibilità mostrata dal cineasta georgiano, assimilabile per certi versi a quella dello scrittore spagnolo, lo porta a riprodurre sullo schermo una realtà che non accetta compromessi di tempo e di spazio e che giunge a porre le proprie fondamenta sulla ripetizione meccanica di un semplice gesto: quello di Irakli che, di villaggio in villaggio, si informa sulla presenza di un eventuale campo da calcio e, fattosi indicare la strada, lo visita mostrando la foto della figlia a chiunque incontri, chiedendo di lei.

Non è la prima volta che il calcio diventa fulcro della vicenda in un film di Koberidze; già nel suo precedente lavoro, What Do We See When We Look at the Sky (2021), una delle scene più iconiche consisteva in una partita tra ragazzini nella città georgiana di Kutaisi, da lui ripresa in slow motion sulle note di Notti Magiche. In Dry Leaf il pallone diventa stella polare dell’intera vicenda, immancabile punto di riferimento cui attenersi per disegnare una geografia dell’anima che riscrive le regole di ciò che siamo soliti considerare bello, dando vita a una visionaria epopea delle cose semplici fatta di porte da calcio – inquadratura all’interno dell’inquadratura –, di sfuocati e iridescenti tramonti sulla campagna georgiana così come di creature di ogni tipo. Tra di esse, un asino – l’argenteo Platero del libro di Jiménez? – che Irakli si attarda a salutare prima di riprendere il viaggio che, attraverso interminabili strade polverose, lo ricondurrà alla figlia e, forse, anche a sé stesso.

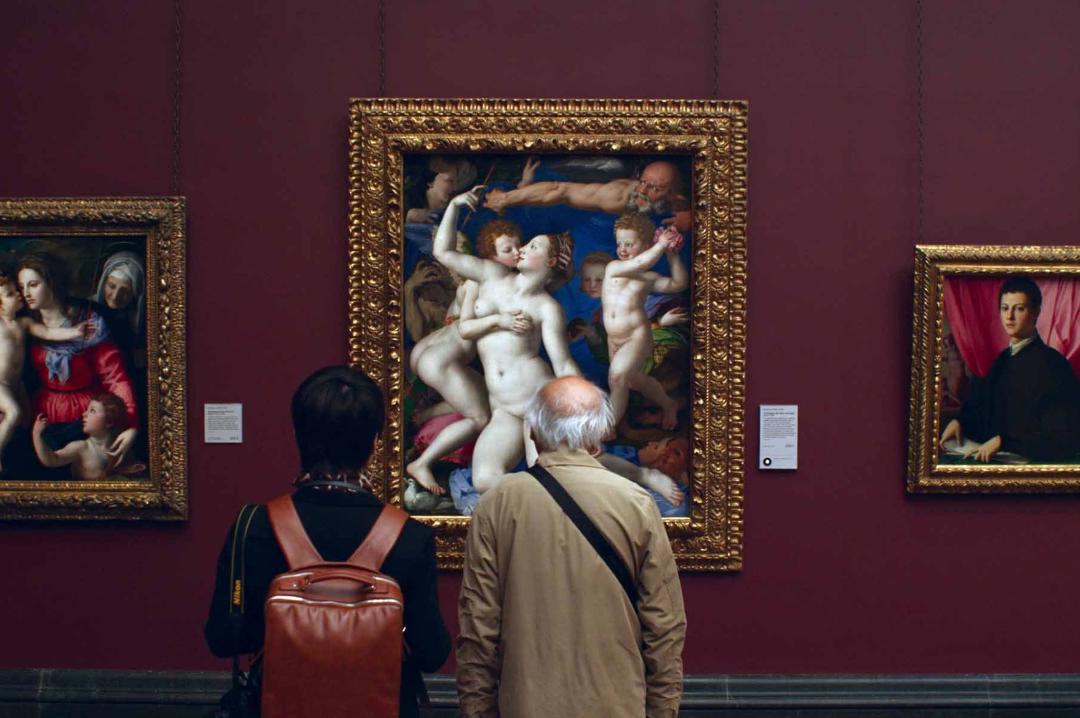

Una scena di Dry Leaf (2025) di Alexandre Koberidze

Una scena di Dry Leaf (2025) di Alexandre Koberidze

Una scena di Dry Leaf (2025) di Alexandre Koberidze

Altri articoli dell'autore

L’imprescindibile lascito del regista, indagatore dell’esperienza umana in qualsiasi sua manifestazione, si può riassumere in queste due parole: pazienza e rispetto.

Il film d’apertura dell’International Film Festival Rotterdam è un surreale racconto d’amore e potere

Lo stile con cui l'autrice mette in scena le sue storie, in particolare nei film di cui è regista oltre che autrice della sceneggiatura, è tutto meno che scontato, soprattutto se confrontato al resto della produzione cinematografica italiana

Con il suo ultimo lungometraggio Strippoli conferma gli orientamenti che si erano percepite con Piove