Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Tiradritti

Leggi i suoi articoliMentre aspetto la borsa allo scanner di Fiumicino mi chiedo quante volte sono partito per l’Egitto o per il Sudan con in corso una crisi in Medio Oriente. Stavolta è Israele che attacca l’Iran, ma già nel 1984, quando ho cominciato a frequentare l’Africa Nord-orientale, l’ho fatto arrivando in una Khartum dov’era stata appena introdotta la Sharia (legge islamica). Non dimenticherò mai i visi truci degli uomini di ritorno dalla lapidazione di un’adultera. Un ricordo terribile, ma è purtroppo il primo che mi viene in mente. Poi la Guerra del Golfo, la mattanza degli stranieri degli anni Novanta, l’attentato al Tempio di Deir el-Bahri e poi ancora e ancora e ancora. Adoro questa parte del mondo e amo la gente che vi vive e ho il cuore attanagliato dall’angoscia nel vederli costretti a non trovare mai una pace duratura.

Recupero la borsa e mi guardo intorno. Fiumicino è strapieno. Non come il 6 ottobre 2001 quando le persone che si aggiravano per le sale e i corridoi scarsamente illuminati erano poche decine. L’unico segno tangibile del conflitto appena cominciato è la ressa al controllo passaporti riservato ad americani e israeliani.

All’aeroporto del Cairo riattivo il numero di telefono egiziano e trovo due messaggi. Apprendo così che l’inaugurazione del Grand Egyptian Museum è rimandata all’ultimo trimestre dell’anno a causa della guerra. E ora che faccio? Sono al Cairo per un servizio sull’imminente apertura del Gem. Ora che non apre?

Non ho ancora trovato risposta a questa domanda quando raggiungo l’albergo prenotato nell’area di Bab el-Luq, nel cuore pulsante del Cairo. Si trova in Al-Shawarbi, lo spazio pedonale tra Sharia Qasr el-Nil e la Abd el-Khalik Tharwat che a sera si riempie di stand appendiabiti multicolori. Luci, suoni e profumi sono rimasti come quando ho cominciato a frequentare il Cairo, più di trent’anni fa. Mi pervade un fremito di intima serenità. È lo spirito del passato che si riaffaccia e mi riporta indietro nel tempo. D’improvviso so che cosa scriverò. L’ascensore dell’albergo funziona. Mi rallegro constatando che non tutto è come un tempo…

La facciata del Museo Egizio, Il Cairo. Photo: Francesco Tiradritti

C’era una volta un museo egizio al Cairo...

Ho deciso di cominciare a parlare del Gem partendo da dove tutto ha avuto inizio e mi reco perciò nella piazza el-Tahrir, al Museo Egizio del Cairo. Costruito alla fine del XIX secolo dalla ditta degli italiani Garozzo e Zaffrani su progetto del francese Marcel Dourgnon (1858-1911), l’edificio in stile neoclassico era stato concepito per descrivere la civiltà egizia secondo le conoscenze egittologiche dell’epoca. Il pianterreno era dedicato a un percorso cronologico monumentale che cominciava con le prime dinastie (la preistoria della Valle del Nilo veniva scoperta proprio in quegli anni) e terminava con le vestigia di epoca copta. Un tale allestimento risentiva, ovviamente, del fatto che il Servizio delle Antichità era in mano a egittologi francesi che vedevano la civiltà faraonica come elemento fondante della cultura occidentale. L’avvento dell’Islam era sentito come un’invasione e perciò non degno di considerazione.

Il primo piano del museo è sempre stato considerato, erroneamente, come una sequenza di sale dedicate alla cultura materiale. L’intenzione originale di Gaston Maspero (1846-1916), direttore del Servizio delle Antichità, e dei suoi collaboratori era invece quella di delineare un secondo percorso cronologico che documentasse lo sviluppo degli usi e costumi funerari egizi attraverso le varie epoche. Trovandosi però a corto di reperti relativi a queste tematiche alcune sale erano state riempite con insiemi di materiali di vario genere.

I corridoi del primo piano ospitavano invece i sarcofagi e le mummie dei sovrani del Nuovo Regno e dei sacerdoti di Amon provenienti dalle eccezionali scoperte, entrambe della fine del XIX secolo, di due «nascondigli» tra le rocce di Deir el-Bahri sulla riva occidentale di Luxor.

Il flusso costante di antichità provenienti dai numerosi scavi condusse ben presto a trasformare alcune aree espositive del museo in magazzini e, di conseguenza, a limitare la libertà di movimento tra le sale, soprattutto al pianterreno. La scoperta della Tomba di Tutankhamon e l’arrivo del prezioso corredo funerario negli anni Venti del secolo scorso sancirono la definitiva crisi della struttura. Per fare spazio a quanto Howard Carter e i suoi collaboratori estraevano dalla tomba nella Valle dei Re si arrivò a impilare i sarcofagi dei sovrani del Nuovo Regno in vetrine talmente alte da porli fuori della portata dei visitatori. Quelli dei sacerdoti di Amon andarono riempiendo stanze secondarie e balconate che furono chiuse e trasformate in magazzini. Già negli anni Trenta cominciò perciò a ventilarsi l’ipotesi dello sdoppiamento del museo.

La scoperta delle tombe dei sovrani di Tanis alla vigilia dello scoppio della Seconda guerra mondiale rese necessaria questa operazione e, una volta che l’Egitto riuscì ad affrancarsi dal dominio coloniale, la costruzione di una nuova sede per le collezioni di antichità faraoniche tornò a essere presa in considerazione a più riprese. A partire degli anni Sessanta furono presentati numerosi progetti, ma nessuno trovò mai concreta accettazione da parte delle autorità.

Tutto cambiò con l’amministrazione Hosni Mubarak (1928-2020) e con la nomina a ministro della Cultura di Farouk Hosny, in precedenza direttore dell’Accademia di Egitto a Roma. Nel 1992 l’idea di un nuovo museo, da costruire a non molta distanza dalle piramidi di Giza prese sempre più forma e fu proprio Hosny a pensare di rivolgersi agli italiani. Nel 1995 la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri decise di creare una commissione di esperti che diede l’inizio a una serie di piani di fattibilità e proposte di progetto che, sette anni più tardi, condussero al bando di concorso internazionale che sancì la nascita del Grand Egyptian Museum.

Un interno del Museo Egizio, Il Cairo. Photo: Francesco Tiradritti

Ritorno a Midan el-Tahrir

Nell’estate del 1995 ero stato chiamato a rivestire il ruolo di coordinatore del gruppo di esperti junior, inviato dalla Cooperazione allo Sviluppo al Cairo. Dovevamo raccogliere dati che una commissione italo-egiziana avrebbe dovuto rielaborare in un piano di fattibilità per il nuovo Museo di Giza (com’era noto allora il Gem). Avevo come referenti i professori Silvio Curto (1919-2015) e Sergio Fabrizio Donadoni (1914-2015) e come corrispondenti egiziani Randa Baligh e Khaled Saad.

Nei due mesi trascorsi al Cairo incontrai figure di grande rilievo nel mondo dell’Egittologia egiziana, come il direttore del Museo Egizio del Cairo Mohammed Saleh e il segretario generale del Consiglio Superiore delle Antichità Abd el-Halim Nur El-Din, che avevano impresso una forte spinta di cambiamento nel sistema di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Il mio pensiero va a loro e a quanti ho incontrato in quei giorni proprio mentre raggiungo Midan el-Tahrir dal lato del Nilo, dove un tempo sorgeva un edificio statale al quale è stato dato fuoco durante la rivoluzione del gennaio 2015. Al suo posto c’è ora uno spazio vuoto di cui hanno preso possesso piante ed erbacce.

Ho una prima sorpresa dopo avere superato i controlli all’ingresso del museo. Il giardino antistante la facciata è stato totalmente rifatto e dei monumenti che lo costellavano rimangono un troncone di obelisco e due sfingi ad adornare la fontana centrale e due statue portainsegna (una ritrovata da Achille Vogliano a Medinet Madi) ai lati dell’ingresso principale. Edifici non finiti che sembrerebbero pronti per ospitare caffetterie e bookshop bordeggiano la cancellata che separa il giardino dalla piazza.

Ho appuntamento con Ahmed Amin, fotografo del museo e una delle poche persone che ancora conosco. A trent’anni di distanza sono tutti scomparsi o andati in pensione. Ahmed mi invita a bere un caffè nel laboratorio fotografico che non è molto cambiato da allora.

Contro le pareti ci sono ancora gli armadi con le scatole in legno in cui sono conservate le preziose lastre fotografiche della fine del XIX secolo. Dopo un po’ di chiacchiere dove la menzione alla guerra in corso fa ogni tanto capolino, Ahmed mi trascina alla festa di pensionamento di un amministratore. Mi ritrovo così immerso nella chiassosa e colorata atmosfera dei curatori, restauratori e custodi. Tutti intorno all’enorme tavolo dei comitati (gli egiziani li adorano) a ridere e scherzare e a bere succo di mango. Il direttore del museo Ali Abdel Halim Ali tiene un discorso. Intervengono altri e, da ultimo, il festeggiato ringrazia, commosso, tutti. Per qualche minuto è come se il tempo non fosse mai passato e rivivo l’atmosfera lontana di quell’estate di trent’anni fa.

Ritrovo qualche volto noto. Tra questi Lotfi Abdel Hamid, allora giovane curatore, oggi vicedirettore del museo. Mi intrattengo un po’ con lui e mi parla del futuro del museo, tra ombre e luci, speranze e preoccupazioni. Dalle sue parole percepisco che il trasferimento al Gem del Tesoro di Tutankhamon non è sentito come una privazione, quanto piuttosto come un’occasione per ampliare gli spazi e dare maggiore risalto a nuclei di oggetti, splendidi e importanti, costretti in spazi ristretti dall’ingombrante presenza. Alla fine, Lotfi si offre di accompagnarmi in una visita del pianterreno.

Partiamo a ritroso, dalla Galleria orientale che ora è in penombra a causa della schermatura delle ampie finestre. Le pareti sono state ridipinte fino a una certa altezza con la decorazione in «rosso elisabettiano» di quando il museo fu aperto. L’intervento fa parte del progetto europeo «Transforming the Egyptian Museum», lanciato nel 2018 e conclusosi nel 2023, che ha visto coinvolte le raccolte egizie di Berlino, Leida, Londra, Parigi e Torino.

Lo scopo era quello di trovare strategie per lo sviluppo sostenibile del Museo Egizio del Cairo concentrandosi sul riallestimento delle raccolte del Predinastico, dell’Antico Regno del periodo Greco-romano e dei Tesori di Tanis. L’oscuramento delle sale consente oggi un’illuminazione artificiale attraverso la quale è possibile porre nel giusto valore ogni singola opera. Di questo si occupa l’architetto Mahmoud Mabrouk. La sua opera non è ancora terminata, ma dov’è intervenuto i risultati sono notevoli. La statua in alabastro della Sposa del Dio Amenirdis I, una sacerdotessa di stirpe nubiana vissuta alla fine dell’VIII secolo a.C., è inondata da una luce che fa vibrare le morbide forme femminili attribuendo all’intera figura un alone che la rende eterea e intangibile. Vista da dietro è possibile apprezzare la purezza della pietra che appare illuminarsi di rosso nella sua trasparenza. È un’opera che ho visto e rivisto e che non so più nemmeno quante volte ho fotografato. Era però sempre rimasta appiattita dalla luce naturale.

Oggi è come se la vedessi per la prima volta e rimango estasiato come se non avessi davanti la scultura, ma la giovane donna che un tempo servì da modello.

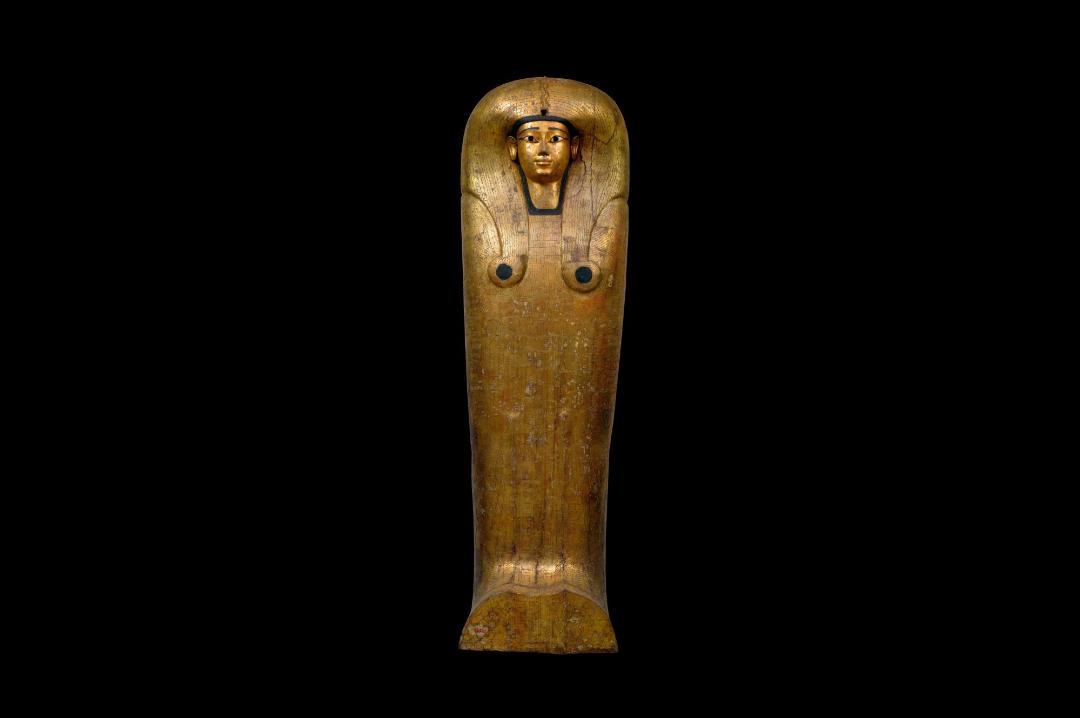

La maschera funeraria in oro del faraone Psusennes I (1047-01 a.C.), Il Cairo, Museo Egizio. Photo: Francesco Tiradritti

Il volto sereno del visir

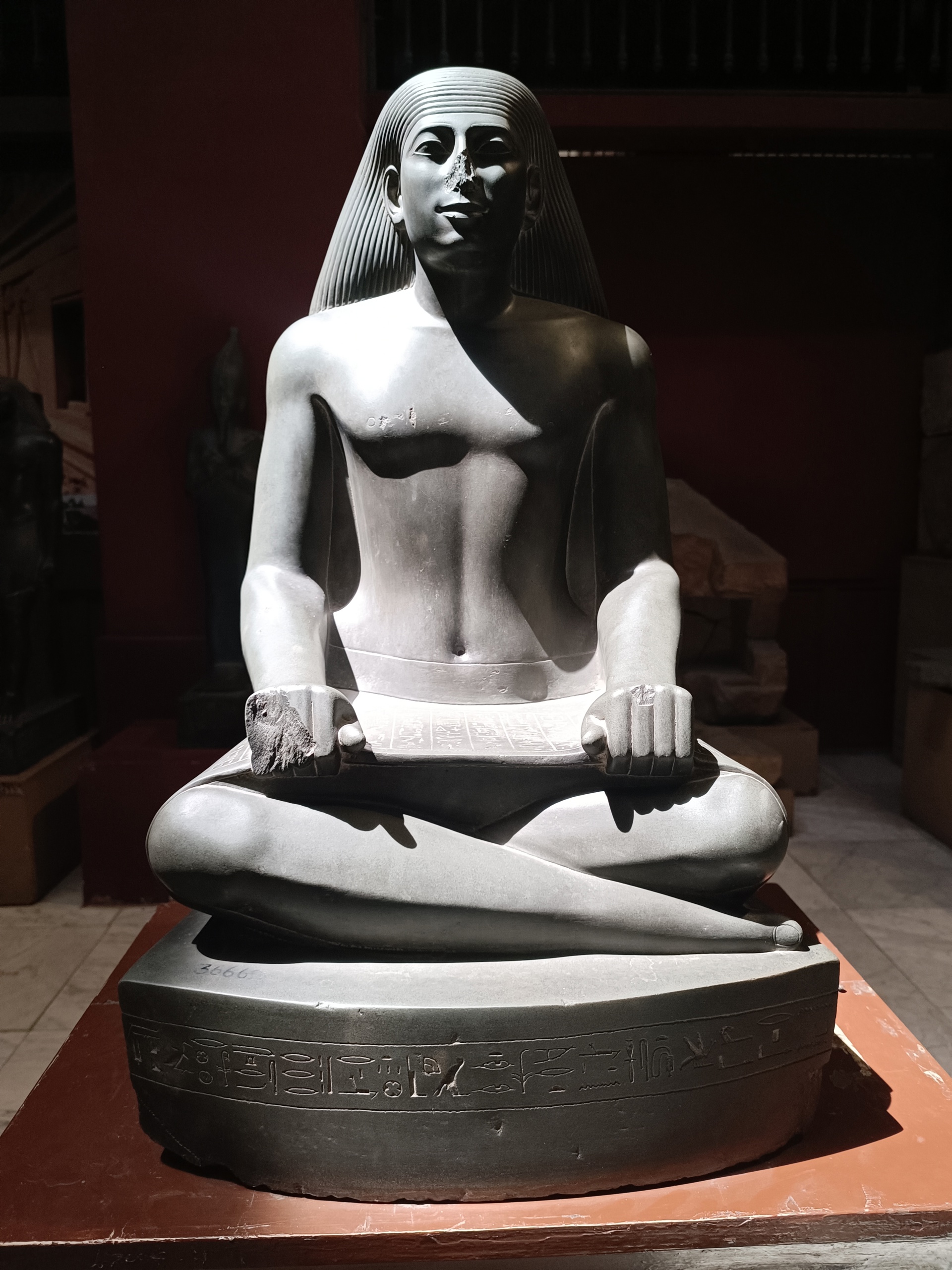

Mi sono appena ripreso, che la sala dedicata all’Epoca Tarda mi riserva un’altra sorpresa. Stavolta è però la luce naturale a regalarmela. A differenza delle gallerie, si è qui deciso di non oscurare i lucernari e un raggio di sole colpisce in pieno la statua di Nespaqashuty. Il volto sereno del visir è illuminato per metà. Dove la luce lo accarezza sono visibili i lineamenti del viso, modellati con tale delicatezza da apparire morbidi nonostante la durezza dello scisto nel quale sono intagliati. Si distinguono bene la linea delle guance e la lieve rotondità del mento. Nespaqashuty visse qualche decennio dopo Amenirdis I e le due sculture sono chiara dimostrazione di come l’Egitto, dopo quasi due millenni di storia, fosse ancora una terra dotata di una potenza culturale e artistica straordinaria e unica. Fino a qualche decennio fa il I millennio a.C. era considerato un’epoca di lento declino. Il raggio del sole estivo che cala caldo su questa scultura evidenzia invece quanto questa presupposizione sia sbagliata. La statua dimostra quanto la civiltà egizia fosse ancora vitale. L’astratto e sereno ritratto di Nespaqashuty rappresenta la quintessenza della cultura faraonica. La posa da scriba privilegia forme in cui si ritrova il geometrismo che servì da costante guida per gli artisti egizi, l’inseguirsi delle ombre e delle luci tra le linee perfette della parrucca dimostra invece la loro perizia nel lavorare di bulino e rende vibrante una scultura in cui prevalgono le superfici lisce e morbide.

Mi sono un po’ perso e, vi assicuro, il distacco dalla statua di Nespaqashuty mi risulta faticoso. Provare per credere. Visitate il Museo Egizio di Midan el-Tahrir di pomeriggio e raggiungete la Sala P34. Aspettate che il sole colpisca la seconda statua a destra e capirete.

Lotfi deve tornare alle sue occupazioni e percorriamo velocemente il corridoio fino all’angolo nord-occidentale. Mi indica due grandi casse bianche di legno appoggiate contro una parete. Contengono una delle statue-guardiano e il santuario con lo sciacallo recumbente di Tutankhamon. Le due opere erano pronte per essere trasferite al Gem, ora (sospira) sono costretti a tirarle di nuovo fuori e rimetterle nelle vetrine.

La Galleria settentrionale e la Sala centrale dove sono esposti i monumenti di epoca amarniana hanno subìto pochi cambiamenti. Ovunque si nota però un aumento degli spazi, determinato dal trasferimento di numerosi monumenti al Gem. Questo risulta maggiormente visibile nelle sale dedicate al Nuovo Regno e al Medio Regno. Se il centro di quest’ultima non fosse occupato dalla ricostruzione della camera funeraria del cancelliere Horhotep, risulterebbe pressoché vuota. Anche in questa parte del museo le finestre della galleria sono state schermate e l’illuminazione artificiale ha migliorato notevolmente la possibilità di apprezzare i monumenti esposti. Particolarmente degno di nota risulta ora lo spazio dedicato alla V dinastia dove i delicati rilievi provenienti dai templi di Abu Ghorab mostrano in pieno la loro delicatezza.

Raggiungiamo il dipinto delle Oche di Meidum che, scopro, era dove Lotfi aveva intenzione di portarmi sin dall’inizio. Mi chiede spiegazioni del perché io abbia affermato che si tratta di un falso (cfr. n. 352, apr. ’15, p. 26). Non c’è nessuna ostilità nella sua domanda. Pura e semplice curiosità. Rimane abbastanza impressionato quando gli dico che le oche sono siberiane e finlandesi e, sì migrano, ma le prime non oltrepassano la Turchia settentrionale, le altre volano invece verso le coste atlantiche di Francia e Spagna. Mi chiede maggiori informazioni su altri particolari e, alla fine, sorride. Non è convinto sulla falsità del dipinto, ma è divertito dalle mie teorie. Mi saluta all’ingresso del museo e raggiungo da solo il piano superiore dallo scalone orientale.

La statua del visir Nespaqashuty in scisto, prima metà del VI secolo a.C., Il Cairo, Museo Egizio. Photo: Francesco Tiradritti

I tesori reali di Tanis

Il vuoto lasciato dal trasferimento del corredo funerario di Tutankhamon al Gem e di altri monumenti al Museo Nazionale della Civiltà Egizia risulta subito evidente. Una vetrina con le maschere funerarie di Yuya e Tuya sbarra la strada al visitatore introducendolo al corredo funerario dei suoceri di Amenofi III (prima metà del XIV secolo a.C.), la cui tomba intatta fu scoperta all’inizio del XX secolo nella Valle dei Re. Nelle intenzioni dell’attuale staff curatoriale il ritrovamento dovrebbe fungere da sostituto di Tutankhamon. La sfida è naturalmente persa in partenza, e lo sanno bene anche loro, ma così trova appropriata collocazione uno dei più interessanti e splendidi corredi funerari conservati al Museo di Midan el-Tahrir. Anche il papiro con i Testi per Uscire al Giorno (ex Libro dei Morti) di Yuya e Tuya è ora visibile. La sua esposizione era risultata finora impossibile a causa degli oltre 19 metri di lunghezza. L’arte del periodo in cui vissero i genitori della regina Teye, sposa principale di Amenofi III, è tra le più raffinate dell’intera storia dell’antico Egitto e trovarsi davanti agli occhi i preziosi oggetti che riempivano l’ultima dimora di Yuya e Tuya è molto più che un piacere per gli occhi.

Tutankhamon è Tutankhamon, ma l’Egitto antico ha ben altre meraviglie da mostrare. Basterebbe insegnare a osservare con occhi diversi questa civiltà che, dietro la grandezza delle piramidi, nasconde un’immensità di pensiero che traspare proprio nella delicata grazia degli oggetti di vita quotidiana. Un esempio è il cofanetto portagioie di Tuya, dalle zampe slanciate, in cui la doratura del legno si alterna al colore azzurro delle tarsie in faïence. È un oggetto di uso quotidiano che racchiude tutta l’eleganza e la gioia di vivere di genti distanti da noi nel tempo, ma alle quali la cultura mediterranea è profondamente debitrice. Anche al primo piano è stata ripristinata la decorazione parietale originale. La banda in rosso elisabettiano è ridotta a uno zoccolo e nelle sale si è privilegiato il perla nella parte inferiore e un verde giallastro in quella superiore. Interventi nell’illuminazione hanno migliorato la visione in alcune delle sale laterali. Gli ambienti dove un tempo erano esposti la maschera funeraria e gli altri gioielli di Tutankhamon, sono ora occupati dai tesori provenienti dalle Tombe reali di Tanis (inizio del I millennio a.C.). C’è l’oro, c’è l’argento, ci sono le pietre dure colorate, c’è anche sovrabbondanza di lapislazzuli, ma Tutankhamon rimane sempre Tutankhamon. La maschera d’oro di Psusenne I, che dovrebbe assumersi il ruolo di elemento catalizzatore di tutte le collezioni è bella, anzi bellissima ma… A questo punto mi chiedo dove sia «la maschera». Non è possibile che non sia esposta. La ritrovo infatti nella sala dove prima erano gli ori di Tanis. L’allestimento è abbastanza precario e si vede che è pronta per raggiungere la nuova sede. Ma quando?

Altri articoli dell'autore

Un convegno a Luxor ha fatto il punto sulle ricerche condotte da archeologi egiziani e stranieri nella propaggine più orientale dell’altopiano libico sulla Riva Ovest con tanto di visita a monumenti ancora in corso di scavo

La grande mostra romana riunisce 130 oggetti: «Ho cercato di mostrare quella che per noi egittologi egiziani è l’essenza della civiltà faraonica, ovverosia la ferma fede in un’esistenza ultraterrena», racconta il curatore Tarek el-Awady

Il libro di Divina Centore rivela un aspetto misconosciuto della civiltà faraonica: là dove ora c’è il deserto vi erano fiori, piante e giardini

Una recente conferenza tenutasi nel museo parigino ha dato conto degli esemplari della dea leontocefala presenti nel mondo, al centro di un progetto internazionale, diretto dall’egittologa Alessia Amenta dei Musei Vaticani e partito dal restauro delle statue del Museo Gregoriano Egizio