Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Tiradritti

Leggi i suoi articoliLe strade del Cairo appaiono (relativamente) prive di traffico. Mentre il taxi attraversa l’Isola di Zamalek penso che sia probabilmente da attribuire allo spostamento di gran parte delle attività amministrative nella Nuova Capitale. Vi hanno anche aperto due nuovi musei di antichità. Uno per il pubblico e un altro per le autorità in visita ufficiale. Sarebbe interessante andarli a visitare. Magari un’altra volta visto che per percorrere i 60 chilometri di distanza si impiegano circa due ore.

Sono di ritorno dall’Abbasseya dove un tempo si svolgevano le pratiche relative alle antichità. Alla fine degli anni Ottanta le concessioni di scavo occupavano un cassetto della scalcinata scrivania buttata nell’angolo di un ufficio al sesto piano dietro la quale sedeva madame Farida. Oggi c’è un ufficio dedicato a svolgere le pratiche delle decine di missioni straniere attive nel Paese.

Non ho mai capito perché Sergio Donadoni, titolare della missione nella Tomba di Sheshonq di cui ero membro, insistesse per andare all’Abbasseya alle otto e mezzo del mattino. Madame Farida non si presentava mai prima delle dieci. Aspettavamo che arrivasse seduti su un divano sfondato. Entrava sorridendo amabile e ci salutava in un francese antico e affettato. Si sedeva e con calma esasperante sistemava le sue cose. Poi frugava nel cassetto dal quale estraeva la pratica. La sfogliava svogliata e poi, sempre sorridendo, confessava a Donadoni di essere un po’ stanca e lo invitava a tornare il giorno successivo. Il rituale si ripeteva per due e tre giorni consecutivi fino a quando, sospirando, non consegnava l’agognato permesso di scavo.

Oggi sono andato all’Abbasseya per chiedere i permessi per intervistare alcune personalità delle antichità. Madame Lamiah, la responsabile dell’ufficio, non c’è e mi spiegano che devo inviare una lettera al direttore generale delle Antichità. Qualcosa mi dice che dovrò fare a meno delle parole dei colleghi egiziani.

La grande scalinata del Grand Egyptian Museum di Giza. Foto: Francesco Tiradritti

Il viale delle Piramidi

Il taxi ha intanto raggiunto il viale delle Piramidi, l’ampia via con lo spartitraffico un tempo decorato dalle statue di Mahmoud Mokhtar (chissà dove sono finite) e che oggi è interrotta per ampi tratti a causa dei lavori di costruzione della metropolitana. Siamo costretti a imboccare le vie laterali del quartiere di Giza e dopo un bel po’ di tempo emergiamo su una delle ampie sopraelevate che portano davanti al Grande Museo Egizio. È la prima volta che lo visito. Finora ho sempre avuto modo di vederlo da lontano. La facciata principale è coperta da un altissimo muro di pannelli lignei che nascondono impalcature di tubi Innocenti al centro delle quali si trova un obelisco. Non riesco perciò a farmene un’idea dalla distanza.

L’intera struttura, che si allunga alla base di un declivio sabbioso è enorme, ma si integra bene nel panorama circostante. Una delle maggiori preoccupazioni del progetto di trent’anni fa è stata scongiurata. Concepire un edificio di tali dimensioni a due chilometri dalle piramidi di Giza, già attaccate su più lati dalla veloce espansione urbanistica, appariva allora rischioso per l’integrità paesaggistica del sito. La soluzione trovata dallo studio di architettura irlandese Heneghan Peng Architects (Hparc) appare invece eccellente e l’intero edificio, lungo e incastonato nella collina retrostante, è monumentale senza risultare invadente.

Alla biglietteria incontro Mohammed Ali, responsabile dei progetti audiovisivi, con il quale ho preso un appuntamento per la visita del museo. È gioviale e cortese e mi fa strada all’interno della struttura. Superato l’ingresso a forma di piramide ci troviamo nell’enorme spazio centrale. L’impressione è quella di entrare in un antro delle meraviglie e rimango senza fiato.

Il centro è occupato dal colosso di Ramesse II che un tempo si trovava nella piazza (chiamata per questo Midan el-Ramses) antistante la stazione dei treni principale del Cairo. Poggia su una base, all’apparenza sottile e sospesa su uno specchio d’acqua. Il sole dardeggia attraverso il lucernario e inonda la scultura di luce dando vita a una perfetta icona della civiltà egizia.

Davanti a un modello del museo Mohamed mi spiega la distribuzione degli spazi e poi mi guida lungo l’ampia scalinata costellata da capolavori della statuaria reale. L’impressione è quella di essere introdotti in un palazzo da favola ricevuti dagli illustri padroni di casa.

Lo stesso percorso può essere effettuato su due tappeti mobili (uno per la salita e uno per la discesa) che conducono ai vari livelli della struttura e al centro dei quali si trova un ascensore con la medesima pendenza che consente la visione della scalinata anche alle persone affette da disabilità motoria. Nei pianerottoli dei vari livelli si aprono gli ingressi a una sala di realtà virtuale, agli ambienti dedicati allo studio e alla ricerca, dove troverà anche posto la biblioteca del Museo di Midan el-Tahrir, e a uno spazio museale dedicato all’infanzia.

Nicchie per le offerte del sacerdote Sek-usekhet e dei suoi figli, da Saqqara, XI-XII Dinastia. Foto: Francesco Tiradritti

Ci fermiamo a metà strada e ho così modo di ammirare i pannelli in alabastro che decorano la sommità dell’ingresso principale e che lasciano trasparire la luce dall’esterno. Mohammed mi indica una fessura. Da questa entra un raggio di sole che illumina il colosso di Ramesse II all’alba del suo compleanno. Bellissima trovata che avrà una sicura presa sulle schiere di visitatori a venire, ma in quale documento antico è riportato il giorno di nascita del celeberrimo sovrano?

La scalinata termina in un ampio ambiente con una parete a vetrate che guarda a sud, dove si possono ammirare le sommità delle piramidi di Cheope e Chefren. La vallata desertica sottostante ospiterà un complesso alberghiero di grandi dimensioni. Nel plastico mostratomi da Mohamed è concepito come una serie di gradinate che ricordano la soluzione architettonica già adottata millenni or sono nel Tempio di Hatshepsut a Deir el-Bahri (Riva ovest di Luxor). Non dovrebbe perciò risultare troppo invadente dal punto di vista paesaggistico.

A destra c’è l’ingresso all’ala dedicata ai tesori di Tutankhamon, ancora chiusa, a sinistra si accede invece alle gallerie inaugurate pochi mesi or sono che raccontano lo sviluppo della civiltà faraonica dai suoi albori fino all’arrivo dei Romani. Il percorso prevede quattro aree cronologiche (dalla Preistoria al Primo Periodo Intermedio; Medio Regno e Secondo Periodo Intermedio; Nuovo Regno; dal Terzo periodo Intermedio al Periodo Greco Romano) suddivise in tre sezioni tematiche (società, regalità e spiritualità).

L’impressione che si ha dopo avere percorso i 12 ampi spazi è quella di un’estrema opulenza. Ci sono reperti e materiali con i quali si potrebbero realizzare non uno, ma dieci e più musei, ognuno dei quali degno di essere visitato. Per un egittologo è una vera e propria festa.

Si ritrovano capolavori arcinoti (i primi che mi tornano in mente, ora che scrivo, senza un vero motivo, sono i modellini dei soldati egiziani e degli arcieri nubiani dalla Tomba del principe Maherperi) e monumenti mai visti che rivelano aspetti inusitati della civiltà egizia, come le piccole cappelle predisposte affinché il sacerdote Sek-usekhet e i suoi familiari, vissuti tra la fine del III e l’inizio del II millennio a.C., ricevessero le offerte necessarie alla loro sopravvivenza oltremondana. Vi sono esposte anche opere, note finora soltanto attraverso le fotografie delle pubblicazioni, come la tavolozza cosmetica da Minshat Ezzat con la splendida figura, purtroppo acefala, dell’erbivoro che sembra schizzare fuori dal campo figurativo nel vano tentativo di sottrarsi all’incalzante inseguimento dei cani che gli sono ormai alle costole.

Gli spazi tematici sono inframezzati da momenti audiovisivi (che Mohamed mi mostra con orgoglio essendo opere di sua competenza) che alleggeriscono il copioso percorso di visita con momenti di pausa. Tra animazioni grafiche, cartoni animati e mappe interattive (molto bella quella dell’avvicendamento delle varie civiltà nella Valle del Nilo) c’è anche un diorama che non può non toccare il cuore di un bambino degli anni Sessanta del secolo scorso.

Sulla carta i 12 spazi sembravano abbastanza contenuti, percorrerli tutti è una vera e propria maratona e, alla fine, anche un egittologo entusiasta e appassionato rischia l’indigestione di antichità. Il museo è bellissimo e pieno di capolavori mozzafiato e forse è proprio l’estrema ricchezza, per assurdo, a rappresentare il limite del Gem. La quantità dei reperti risulta infatti soffocante per gli innumerevoli capolavori che forse avrebbero bisogno di maggiore spazio per ottenere il giusto risalto. La mia rimane però soltanto l’impressione di uno studioso stordito da quanto ammirato in troppo breve tempo e forse anche un po’ frustrato dal fatto di non essere riuscito a vedere tutto.

Una delle gallerie del Grand Egyptian Museum di Giza. Foto: Francesco Tiradritti

Il Museo della Barca di Cheope

Con Mohamed raggiungo in macchina (le distanze sono notevoli) gli edifici amministrativi dove ho l’onore di incontrare il generale Atef Moftah, direttore generale del progetto del Grand Egyptian Museum. Mi riceve nel suo ufficio e mi parla del Gem con orgoglio ed entusiasmo. Mi accenna alle difficoltà che ha incontrato nel realizzarlo, soffermandosi però piuttosto sui risultati raggiunti. Si dimostra particolarmente orgoglioso del Museo della Barca di Cheope che si trova proprio dietro l’edificio del Gem. La conversazione è piacevole e, alla fine, decide di farmi un regalo concedendomi l’accesso proprio al Museo della Barca di Cheope. Mi dice che sarò il primo occidentale a visitarla. Non credo alle mie orecchie, ma è tutto vero. Fuori dall’ufficio del generale Atef mi aspetta il coordinatore dell’allestimento Hesham Hakem con il quale torno in macchina dietro l’edificio principale del Gem. Davanti a una fontana che ricorda il corso del Nilo e lungo la quale si trovano alcune statue della dea Sekhmet, sorge il Museo della Barca di Cheope, a lungo conservata nell’apposita struttura realizzata su progetto di Franco Minissi (1919-96) lungo il lato meridionale della Grande Piramide, proprio sopra la fossa dov’era stata scoperta nel 1954.

Trovo lodevole che l’idea di spostarla qui (il generale Atef se ne è attribuito con orgoglio ed entusiasmo la paternità). Il museo di Minissi risponde a una concezione museografica secondo la quale si aveva la tendenza a lasciare quanto più intatto possibile il contesto archeologico d’origine. Lodevole, ma nel caso specifico della Barca di Cheope, la struttura risultava troppo visibile e contrastava, invece di integrarsi, con il contesto originale. Hesham mi spiega che ci sono voluti 18 mesi per mettere in sicurezza il prezioso manufatto, lungo poco più di 43 metri che si è deciso di trasferire senza smontarlo.

I tre chilometri che separano la Piramide di Cheope dal Grand Egyptian Museum sono stati coperti in tre giorni con l’ausilio di speciali veicoli fatti arrivare dal Belgio. Davanti all’edificio del museo è stata ricavata una breve galleria sopra la quale sono poggiati i blocchi di calcare che coprivano la fossa dov’era stata deposta la barca. Solo pochissime persone hanno avuto modo di osservarli da vicino ed è perciò con grande emozione che vi passo sotto. Vedo così con i miei occhi le annotazioni in inchiostro rosso tracciate da scribi vissuti 4.500 anni fa.

C’è il cartiglio di Cheope e c’è anche quello del figlio Didufri (Djedefra) sotto il regno del quale fu completata la sepoltura del padre.

L’emozione è grande e me la sento ancora addosso quando varco l’ingresso del Museo della Barca. Eccola lì! È stata sistemata in uno spazio più ampio del precedente e appare più grande e imponente. È circondata da un percorso di visita a spirale che ne consente la visione da ogni punto di vista. I lavori sono ancora in corso e non è possibile avvicinarsi, ma tanto basta. Il museo è grande abbastanza per ospitare la seconda barca, scoperta insieme alla prima, ma che si era deciso di lasciare nella fossa dove aveva riposato smontata per millenni. Hesham mi dice che è ancora oggetto di restauro, ma il piedistallo in metallo sul quale verrà posta è già pronto ad accoglierla.

Ho visto tutto. Mohammed si offre di accompagnarmi al posteggio dei taxi. Passiamo così accanto all’alto muro di pannelli lignei che nasconde l’impalcatura di metallo costruita nello spazio antistante alla facciata del museo. Mohammed mi spiega che si tratta dello scheletro per le gradinate nel quale avrebbero dovuto trovare posto le autorità invitate ad assistere alla cerimonia di apertura. Ora dovranno smontare tutto e aspettare che la dolorosa situazione del tormentato Medio Oriente torni a consentire il tranquillo svolgimento di una cerimonia che l’Egitto vuole maestosa per celebrare in modo degno i suoi millenni di storia.

Ringrazio e saluto Mohammed e comincio la lunga contrattazione con il taxista che mi deve riportare al Cairo. Il Cairo la chiamano Omm el-Donia, «la madre del mondo», ed è forse da cercare nella definizione di questa megalopoli in costante fermento il senso profondo del Gem. Oltre a un museo è un’icona che serve a ricordare l’enorme contributo della civiltà egizia alla crescita del genere umano. Omm el-Donia, «la madre del mondo» e il Gem è opulento e generoso, proprio come una madre.

Colosso di Ramesse II in granito rosso, XIII secolo a.C., da Mit Rahina (antica Menfi), Grand Egyptian Museum. Foto: Francesco Tiradritti

Altri articoli dell'autore

Un convegno a Luxor ha fatto il punto sulle ricerche condotte da archeologi egiziani e stranieri nella propaggine più orientale dell’altopiano libico sulla Riva Ovest con tanto di visita a monumenti ancora in corso di scavo

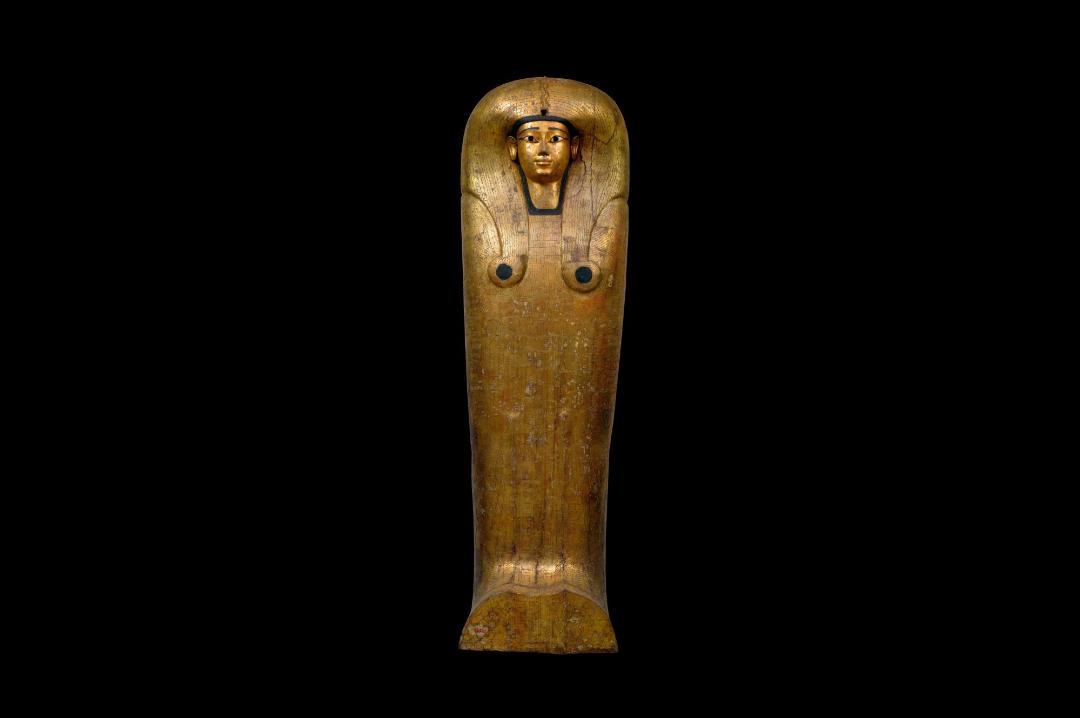

La grande mostra romana riunisce 130 oggetti: «Ho cercato di mostrare quella che per noi egittologi egiziani è l’essenza della civiltà faraonica, ovverosia la ferma fede in un’esistenza ultraterrena», racconta il curatore Tarek el-Awady

Il libro di Divina Centore rivela un aspetto misconosciuto della civiltà faraonica: là dove ora c’è il deserto vi erano fiori, piante e giardini

Una recente conferenza tenutasi nel museo parigino ha dato conto degli esemplari della dea leontocefala presenti nel mondo, al centro di un progetto internazionale, diretto dall’egittologa Alessia Amenta dei Musei Vaticani e partito dal restauro delle statue del Museo Gregoriano Egizio