Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Nicoletta Biglietti

Leggi i suoi articoli«Guarda, le persone non possono mai conoscere l’artista. L’artista è nella sua opera. È lì che lo trovi, se vuoi trovarlo». Adger Cowans lo dice senza enfasi, come un’evidenza. Ma in quelle parole c’è una tensione: l’idea che l’artista non sia mai fermo, mai definitivo. Che muti, che cresca. E che ogni opera sia solo un’istantanea di quella trasformazione.

Cowans nasce a Columbus, Ohio, nel 1936. Da bambino studia tromba, con una disciplina tale da ottenere una borsa di studio completa alla Capital University. La musica sembra aprirgli la strada, ma la fotografia arriva dal lato, insistente. Lo afferra, lo spinge altrove. Così abbandona la tromba e diventa uno dei primi studenti afroamericani a laurearsi in fotografia all’Ohio University, dove incontra Clarence H. White Jr. e scopre la grammatica dei maestri americani Adams, Weston, Stieglitz, Strand. Un linguaggio fatto di rigore, luce, struttura. «Quando ho iniziato, la fotografia non era un’arte», rivela, «era un mestiere».

Dopo la laurea si sposta a New York. Frequenta la School of Motion Picture Arts e la School of Visual Arts. È l’inizio di un percorso che lo porterà a lavorare in contesti diversi, sempre con la stessa attenzione per la luce. Prima però arriva un’esperienza che segna la sua identità: si arruola nella Marina, seguendo una tradizione familiare che va dal trisavolo Buffalo Soldier al cugino pilota Tuskegee. Anche lì fotografa, osserva, registra.

Nel 1958 avviene l’incontro che gli cambia la traiettoria: Gordon Parks lo invita a lavorare alla rivista Life. Parks non gli insegna a fotografare – Cowans la sa già fare – ma gli trasmette una postura morale: trasformare l’energia negativa, usare la fotografia come strumento contro la violenza e il razzismo e capire che lo sguardo è responsabilità. «Quando esci da scuola, chiamami», gli dice Parks, e Cowans capisce che l’arte non è mai neutra: è impegno, scelta, dialogo con il mondo.

Adger Cowans, «Balloons of Columbus, Ohio», 1956. Courtesy Bruce Silverstein.

All’inizio degli anni Sessanta, New York è un laboratorio in piena ebollizione. «Dovevo fare qualcosa con le mani», confessa, «volevo toccare il colore». Ed è in questo clima che nasce il Kamoinge Workshop, un collettivo di fotografi neri che decide di raccontarsi da sé, senza filtri. Cowans è tra i fondatori. Con lui ci sono Roy DeCarava, Anthony Barboza, Louis Draper, Ming Smith. «Kamoinge significa “lavorare insieme” in kikuyu». Ed è proprio ciò che fanno: condividono tecniche, sguardi, storie. Costruiscono una rappresentazione autonoma e profonda delle comunità nere, diventando una voce centrale del Black Arts Movement.

Poco dopo, mentre continua a lavorare come fotografo freelance, la sua carriera lo porta anche a Hollywood. Diventa il primo fotografo di scena afroamericano, lavorando su più di trenta set con Coppola, Lumet, Spike Lee. È lì che affina un occhio mobile, diretto, ossessionato dalla luce e dai suoi movimenti.

Nel frattempo le sue opere iniziano a circolare ampiamente: entrano nelle collezioni del Metropolitan Museum of Art, del MoMA, del Whitney, del Getty, dello Studio Museum of Harlem, dei musei di Harvard e Cleveland, dell’International Museum of Photography. Le sue immagini compaiono su «Essence», «Ebony», «Esquire», «Harper’s Bazaar», «Life», «Time», «Modern Photography».

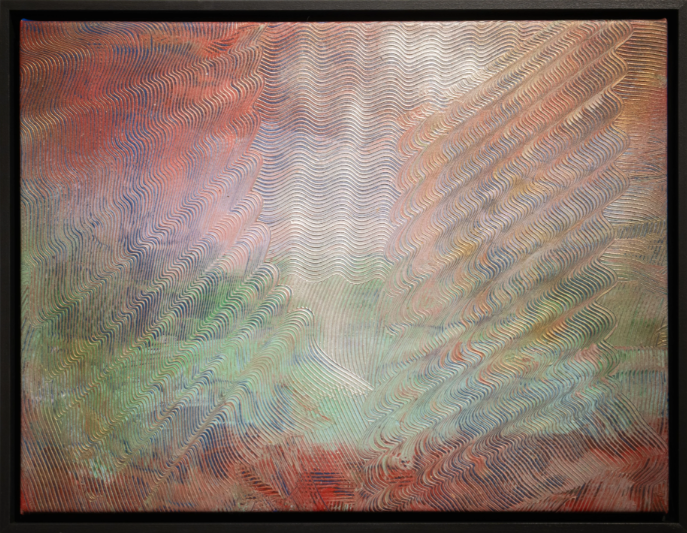

Negli stessi anni, la fotografia non gli basta più. Cowans comincia a sperimentare la pittura come estensione della sua ricerca visiva. All’inizio lavora su grandi fogli distesi sul pavimento, spostando pigmenti con pettini, bastoncini, trapani elettrici, oggetti trovati, superfici di cristallo decorate. Stratifica, raschia, spinge, lancia il colore. Non cerca forme riconoscibili: cerca vibrazioni, profondità, movimento. La pittura diventa materia viva, quasi scultorea, capace di interagire con lo spazio e con chi la osserva. «Per me non c’è differenza tra fotografia e pittura. È sempre la tua comunicazione con la forma. È la stessa corda che devi toccare». Questo approccio fa dialogare luce, colore e materia, memoria e percezione.

Adger Cowans, «Untitled», 1969. Courtesy Bruce Silverstein.

Questa ricerca visiva lo avvicina naturalmente a AfriCOBRA, gruppo nato a Chicago nel 1968 come COBRA e definito come AfriCOBRA nel 1969. Il collettivo costruisce un’estetica nera contemporanea, autonoma, politica. Cowans entra anche lì, trovando un terreno condiviso per la sua pittura e la sua fotografia. Nel frattempo arrivano anche insegnamento e riconoscimenti: Wayne State University, University of Michigan, Cleveland Institute of Arts. Premi, borse di studio, il Lorenzo il Magnifico alla carriera alla Biennale di Firenze 2001. Nel 2020, il Whitney Museum e il Getty dedicano al Kamoinge Workshop la grande retrospettiva «Working Together». Cowans è presente come protagonista e come presidente del collettivo che ha contribuito a fondare più di mezzo secolo prima.

La sua poetica, però, non è cambiata. «Non si scattano foto con gli occhi; si scattano foto con il cuore». L’immagine come vibrazione spirituale, come forma che respira, come incontro. Cowans non insegue il mercato: insegue il movimento, ciò che evolve, ciò che continua a mutare tra l’opera e chi guarda. Ed è lì che Adger Cowans si trova ancora. Nel punto in cui la visione tocca la materia, in cui una forma diventa respiro e in cui l’artista, come lui stesso ci ha ammonito, si lascia scorgere, intravedere. Ma solo per un attimo. Perché poi cambia ancora e ancora...

Per una visione delle opere di Adger Cowans si rimanda al sito della galleria Bruce Silverstein di New York: https://brucesilverstein.com/viewing-room/66-making-his-mark-seven-decades-of-paintings-by/

Fondata nel 2001, la Bruce Silverstein Gallery si distingue per la rappresentanza di un ampio ventaglio di artisti contemporanei internazionali, affiancati da figure storiche di grande rilevanza. La galleria concentra la propria attività sulla riscoperta, l’analisi e la contestualizzazione di opere note e meno note dei maestri moderni, senza trascurare le ricerche più innovative dell’arte attuale. L’obiettivo dichiarato è quello di offrire uno spazio di dialogo tra linguaggi diversi, con una particolare attenzione riservata alla fotografia moderna e contemporanea.

La sede, al 529 West 20th Street, nel cuore del Chelsea Art District di New York, custodisce un ricco inventario di capolavori del medium fotografico e sostiene rapporti consolidati con musei, collezionisti privati, consulenti d’arte e istituzioni aziendali a livello internazionale. La galleria accoglie sia collezionisti esperti sia nuovi appassionati, confermandosi come uno dei punti di riferimento del mercato fotografico negli Stati Uniti.

Adger Cowans American, For Mom, 1969. Courtesy Bruce Silverstein

Altri articoli dell'autore

Due giornate di incontri all’Accademia di Belle Arti di Catania per esplorare come tecnologie digitali, creative coding e sistemi generativi stiano trasformando produzione artistica, curatela e fruizione culturale

A Punta della Dogana, dal 29 marzo al 22 novembre 2026, una grande mostra dedicata a Lorna Simpson. Il progetto, curato da Emma Lavigne e realizzato dalla Pinault Collection in partnership con il Metropolitan Museum of Art di New York, presenta una selezione ampia e rinnovata del lavoro dell’artista nordamericana

Fino al 5 aprile 2026, al Lagazuoi Expo Dolomiti, l’arte contemporanea incontra lo sport nella mostra «Cortina di Stelle» per riflettere sull’inclusione come pratica quotidiana. L'espozione dialoga con le Olimpiadi e Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, trasformando il limite in esperienza condivisa e multisensoriale, tra luce, materia e memoria sportiva

Il Jeu de Paume di Parigi ha ospitato la grande retrospettiva dedicata a Luc Delahaye dal tiolo «Le bruit du monde». La mostra ha ripercorso oltre venticinque anni di lavoro tra guerra, potere e memoria, mettendo al centro una fotografia che non spiega ma registra, e che chiede allo spettatore di assumersi una responsabilità di suo stesso sguardo