Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Nicoletta Biglietti

Leggi i suoi articoliAlla base del lavoro di Luc Delahaye c’è una posizione: essere presenti, «registrare» il momento e ridurre al minimo il proprio intervento. Perché la fotografia non serve a spiegare il mondo, ma «a starci dentro». A stare in un luogo e in un tempo preciso, offrendo solo ciò che è «necessario» ed essenziale per un fotografo: lo sguardo. Ed è da questa economia radicale di gesti e pensieri che nascono le immagini di Luc Delahaye, fotografo ed ex reporter a cui il Jeu de Paume a Parigi ha dedicato una cruciale retrospettiva, dal 10 ottobre 2025 al 4 gennaio 2026.

La mostra, divisa in sette sale, attraversava venticinque anni di lavoro, dall’inizio degli anni Duemila a oggi, in un percorso basato nell’attualità internazionale: guerre, catastrofi, memoria dei conflitti, luoghi del potere. È una visione tragica della storia quella che emerge dalle foto di Delahaye. Non enfatica, ma strutturale. Un mondo in cui l’orrore convive con la normalità, dove la violenza si integra nei sistemi sociali e istituzionali. Delahaye, infatti, ribadisce che il male non è necessariamente frutto di mostri «eccezionali», ma di atti ordinari svolti all’interno di strutture quotidiane, risuonando così con le riflessioni di Hannah Arendt sulla «banalità del male». Secondo Arendt, molti perpetratori di atrocità non agiscono mossi da odio o volontà precise, ma eseguono «compiti» amministrativi seguendo solo regole e procedure, senza riflettere sulle conseguenze. Il ripetersi costante di queste pratiche e la loro normalizzazione all’interno della macchina burocratica rendono il male possibile. Delahaye entra in risonanza con questo concetto: il male, nei suoi scatti, appare ordinario, amministrato e sistematico, più che straordinario o eccezionale.

Ed è proprio da questa posizione di osservatore attento e distaccato che nasce il percorso espositivo della mostra.

Il percorso si apre nel 2001, in un momento di svolta. Dopo quindici anni di fotoreportage di guerra e una consolidata esperienza nel giornalismo internazionale, Delahaye abbandona il formato della rivista, lasciando la pagina stampata per il «quadro fotografico». Non si tratta di una fuga dal reale, ma di un cambio di prospettiva: adotta un apparecchio panoramico, che impone una distanza diversa. Le immagini diventano grandi, pensate per essere osservate sul muro, non sfogliate. Le prospettive si affrontano. Il fotografo arretra, non cerca più la prossimità del reporter, ma una distanza calcolata, talvolta leggermente sopraelevata. Le figure restano nel campo, sì, ma sembrano assenti, ignare dello sguardo del fotografo che quasi si ritira.

Delahaye stesso confermava: «Mi sono reso conto più tardi dell’utilità del formato panoramico: la distanza a cui esso invita mi ha permesso di “calibrare” le distanze. C’è la distanza minima, quella del reporter, che conoscevo bene; e c’è la distanza massima, oltre la quale le figure scompaiono; questo costituisce lo spazio misurabile delle distanze comuni a tutti. [...] Ma devo dire che la parola “panoramico”, associata alle mie immagini, mi ha a lungo infastidito: come se il formato ne fosse la chiave. Io cercavo di fare dei quadri, che è tutt’altra cosa…». Il panoramico non è dunque una soluzione formale, ma uno strumento per chiarire la posizione del fotografo: non un punto di vista dominante, ma una presenza reale, dove l’espressività viene cancellata e la neutralità diventa scelta metodica. Come afferma il curatore Quentin Bajac, «Delahaye ha sempre rifiutato il principio di “avere un soggetto”» perché seguire l’attualità significa anche rifiutare l’idea di un soggetto come punto di partenza. Tutto nasce da un innesco che precede il progetto stesso e lascia spazio all’immaginario dell’autore e dello spettatore.

Spesso è la presenza del non detto nell'immagine a stimolare l’immaginazione di chi osserva, soprattutto quando quell’assenza, quella «falla» nella foto, deriva da elementi tecnici imperfetti. «Ciò che è indeterminato in una fotografia chiama l’immaginazione dello spettatore, che compensa ciò che manca. Cercando di indovinare figure imprecise, lo spettatore trascina il documento fotografico verso i propri affetti. Questa parte del lavoro fotografico, basata sulla mancanza, sfugge per definizione al suo autore». Lo sguardo dello spettatore diventa quindi parte integrante dell’opera – come dice, tra l'altro, Jean-Pierre Criqui quando afferma che guardando le immagini di Delahaye si è combattuti tra un'attrazione estetica verso l'immagine e una resistenza interna che impedisce un’adesione piena a ciò che si sta osservando.

Questo avviene anche quando presente e passato convergono nella stessa opera. Come accade in alcune foto in cui bambini e adulti convivono con i cadaveri di combattenti talebani nella piana di Shomali, perché «ci si abitua a vivere con la guerra», pur senza dimenticare la memoria dei conflitti. Accanto alle guerre caotiche e violente, ci sono però anche i rituali diplomatici ordinati e misurati. Non, in realtà, dimensioni opposte, ma aspetti che si riflettono e definiscono a vicenda – appartenendo allo stesso sistema attraverso cui la società rappresenta, organizza e controlla il potere e la violenza.

Questa postura colloca Delahaye lontano dalla tradizione umanista del fotogiornalismo. Il confronto con Sebastião Salgado è inevitabile, ma la distanza è netta: mentre Salgado costruisce pathos e coinvolgimento morale, Delahaye sottrae. Non cerca l’adesione emotiva, ma costringe lo spettatore a restare in una posizione instabile, tra vicinanza e distanza, tra comprensione e osservazione.

Se nella prima sala la distanza serve a ridefinire la posizione del fotografo, nella sala successiva quella stessa distanza viene messa alla prova dal ritorno della figura umana come centro dell’immagine.

A partire dal 2004-2005, la figura infatti assume un ruolo centrale. Corpi, gesti, posture diventano protagonisti. Lo spettatore si trova di fronte a individui che occupano lo spazio con una presenza forte, pur mantenendo una distanza calcolata. La relazione tra chi guarda e chi è fotografato diventa più diretta, quasi paritaria, senza compromettere la neutralità dell’immagine.

Delahaye modifica il suo metodo. Compaiono le prime composizioni digitali: più scatti assemblati in un unico quadro. Non manipolazione arbitraria, ma costruzione di una verità più complessa. I formati si ampliano, i «quadri» sono ora pensati per la fruizione al muro. Lo spettatore deve fermarsi, misurare tempi e distanze, ricomporre mentalmente i momenti. Qui entra in gioco Bergson: la fotografia non mostra un istante isolato, ma la durata del reale, un flusso di percezioni e di esperienze che si intrecciano, che vivono simultaneamente nello spazio dell’immagine. Ogni gesto, ogni postura, ogni frammento dialoga con gli altri. La durata non è solo temporale, ma percettiva: l’occhio segue un movimento interno che non coincide con il semplice tempo dell’osservazione.

La centralità dello scatto singolo, cardine del fotoreportage, viene infranta. L’istante isolato cede il passo a una continuità frammentata. Come Meyerowitz anche Delahaye insiste sull’«essere presenti» sul luogo, sulla percezione diretta del reale. Ma mentre Meyerowitz celebra l’istante e la luce come esperienza estetica aperta all’imprevisto, Delahaye privilegia una distanza metodica, costruendo immagini che registrano il reale con rigore e neutralità anche quando compone più istanti in un unico quadro. Perché se è vero che più momenti coesistono dialogando tra loro è altrettanto vero che Delahaye insiste sulla continuità con la tradizione documentaria: ogni immagine costruita, infatti, resta fatta di «frammenti di reale». La fotografia registra l’esperienza, ma amplia la capacità di descrivere relazioni, gesti e contesti.

Qui il pensiero di Camus emerge. La sua etica del reale – affrontare l’assurdo senza semplificazioni – guida indirettamente la lettura di queste immagini. La costruzione digitale non edulcora la vita delle persone, non cerca il pathos o la morale facile. Mostra la complessità e la contraddizione della vita umana. La dignità e la vulnerabilità coesistono, il quotidiano e il dramma convivono. Lo spettatore percepisce l’istante, ma anche ciò che lo circonda, le conseguenze, l’eco degli eventi. Come in Camus, il senso non è dato dall’autore, ma dalla responsabilità etica di chi guarda.

In questo modo, la fruizione al muro diventa un’esperienza attiva: la durata bergsoniana e l’assunzione di responsabilità camusiana si intrecciano. Non basta guardare. Bisogna entrare nell’immagine, percepire il flusso delle azioni, sentire la presenza dei corpi, confrontarsi con l’immediatezza e con la complessità del reale. La fotografia qui non risponde, ma chiede di interrogare.

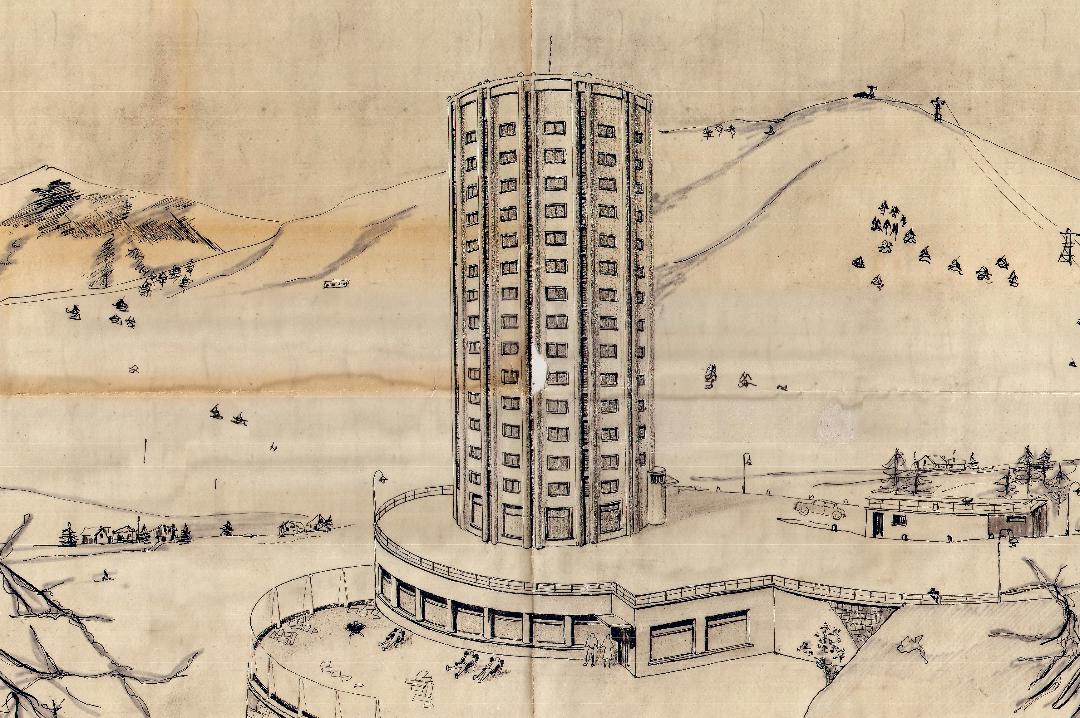

Luc Delahaye, «Bombardamento statunitense sulle posizioni dei talebani», 2001. Courtesy Luc Delahaye e Galleria Nathalie Obadia, Parigi / Bruxelles.

Dopo aver esteso l’immagine nel tempo e nello spazio, Delahaye compie un ulteriore passo indietro: non più solo osservare il mondo, ma osservare le immagini che il mondo produce di sé. Nella terza sala infatti Delahaye cambia registro. Per anni accumula ritagli di giornale, fotografie di attualità che catturano la sua attenzione. All’inizio sono strumenti di lavoro: appunti visivi, spunti per nuovi scatti. Poi questa raccolta prende vita propria. Le immagini diventano un archivio autonomo, una mappa del mondo così come lo percepisce chi osserva le notizie ogni giorno.

Dal 2020 queste fotografie trovano una forma definitiva: riproduzioni in bianco e nero, dettagli ingranditi, senza didascalie né commenti. Non servono spiegazioni. Non servono giudizi. Qui emerge l’eco di Susan Sontag: la sofferenza non va spettacolarizzata, non mediata da indignazione artificiale. Delahaye mostra ciò che accade, e lascia allo spettatore la responsabilità di interpretare e sentire.

Si può anche intravedere un legame con Andy Warhol nelle sue serie sulla sedia elettrica o altri oggetti di violenza riprodotti serialmente. Come Warhol, Delahaye utilizza la ripetizione e la neutralità per dare distanza e contemplazione, senza forzare l’emozione. Ma qui la differenza è cruciale: Warhol trasforma il reale in «simbolo estetico». Delahaye resta saldo nella documentazione: la violenza, il dramma, il dolore non sono estetizzati. Sono testimonianze concrete, messe in sequenza, da guardare con attenzione e responsabilità.

Il materiale originariamente creato da altri perde la necessità della presenza diretta del fotografo. La realtà osservata resta al centro. La fruizione al muro diventa un esercizio critico.

Nella quarta sala emergono due corpus principali, Haiti 2010 e Cisgiordania 2015-2017. Le immagini haitiane seguono ancora un approccio classico: scene di caos catturate nel breve periodo successivo al terremoto, riprese durante i movimenti casuali per le strade di Port-au-Prince. Sono autonome, isolate, immediate.

Le fotografie della Cisgiordania, invece, raccolte sotto il titolo Sūmud – «fermezza», «determinazione», «perseveranza» in arabo – assumono un registro diverso. Frammenti di situazioni osservate o ricostruite. Partecipanti reali, persone incontrate sul posto, immerse in contesti familiari. Il risultato non è finzione, ma un’allegoria concreta della quotidianità in un territorio occupato. «Da parte mia sono sempre stato frontale, la frontalità è in me. Vedo sempre ciò che mi si presenta come la sua faccia. Non riesco, con uno scarto del pensiero, a distaccarmi dalla sua apparenza immediata [...] Forse è proprio questa lacuna [...] che mi ha permesso di comprendere che in fotografia il punto di vista è una nozione complessa». La fotografia diventa così esperienza metodica e paziente, tensione interiore equivalente allo scatto in reportage. Ma riecheggia anche qui l’attenzione etica di Albert Camus verso il reale: non risposte preconfezionate, ma presentazione della complessità della vita umana.

Nella quinta sala Delahaye affronta la guerra in Siria da una prospettiva unica. Non va sul campo. Non scatta foto in prima persona. Si affida a centinaia di video online, girati da cittadini comuni, che osserva ogni giorno per oltre un anno. Le immagini sono tremolanti, grezze, dirette. Non cercano di impressionare o scioccare. La loro forza sta nell’evidenza, nella semplice registrazione di ciò che accade. Non è crudeltà spettacolarizzata, ma realtà mostrata senza filtri. Da questo materiale nasce «Rapport Syrie», una sequenza lunga, silenziosa, impassibile. A volte difficile da guardare. Ma ogni fotogramma testimonia la guerra così com’è, senza commenti, senza enfasi emotiva. Lo spettatore deve misurarsi con la realtà da solo.

Accanto a queste immagini, Delahaye propone «Trading Floor» e «Soldats de l’Armée syrienne, Aleppo, 2012». A prima vista, due mondi lontani: la sala contrattazioni di Londra e le strade di Aleppo. Eppure, collegati. Le posture, i gesti, le espressioni diventano quasi coreografie grottesche. C’è uno scarto allegorico, un legame tra il potere economico e la violenza militare. Il registro rimane neutrale. Non è finzione. Non c’è spettacolarizzazione. Qui emerge ancora la lezione di Hannah Arendt: Delahaye documenta la violenza con distacco critico. Non giudica, non indica chi è colpevole o innocente. Mostra il reale e lascia allo spettatore il compito di riflettere.

Nella sesta sala il dialogo tra presenza e assenza raggiunge un nuovo livello. «House to House» e «Death of a Mercenary» sono opere contrapposte: interno ed esterno, cancellazione e apparizione. Delahaye interviene digitalmente per eliminare elementi distrattivi e liberando l’immagine dalle scorie tecniche. In «House to House» il miliziano scompare. In «Death of a Mercenary» il volto del mercenario appare, frontale, concreto. Il reale si manifesta senza retorica. Qui la lezione di Salgado è evocata per contrasto: Delahaye non crea pathos, lascia allo spettatore il confronto diretto con la morte.

Nella settima sala il bianco e nero ritorna. Piccole dimensioni, serie ordinate al muro, un linguaggio tipologico vicino all’estetica documentaria. Il computer resta il laboratorio principale. L’immagine diventa scrittura, pensiero visivo. Il reale non è più solo ciò che è stato catturato, ma ciò che viene pensato, elaborato, misurato. La guerra resta soggetto privilegiato: in Ucraina, nel 2022, tra atrocità ed esecuzioni sommarie, Delahaye fotografa lo sguardo rivolto alla morte degli esecutori, del fotografo e anche del nostro sguardo.

Perché nel lavoro non c’è mai una promessa di comprensione piena. Le immagini non cercano di chiarire, né di pacificare lo sguardo. Restano opache, resistenti, come il reale che pretendono di registrare. Ciò che Delahaye mette in gioco non è la verità degli eventi, ma la posizione da cui li si guarda. Una posizione instabile, esposta, che non protegge né l’autore né lo spettatore. La fotografia diventa allora un atto di misura: misura della distanza, del tempo, della responsabilità. Non offre una presa morale immediata, non indica una via d’uscita. Chiede piuttosto di sostare, di accettare la complessità senza ridurla, di confrontarsi con ciò che resta quando ogni retorica è stata sottratta. In questa sospensione, lo sguardo non è più un semplice strumento di conoscenza, ma un luogo di esposizione. Guardare significa assumere una posizione nel mondo, senza garanzie, senza consolazioni. È forse qui che il lavoro di Delahaye continua ad agire: non nelle immagini in sé, ma nello spazio critico che aprono, e che resta, inevitabilmente, incompleto.

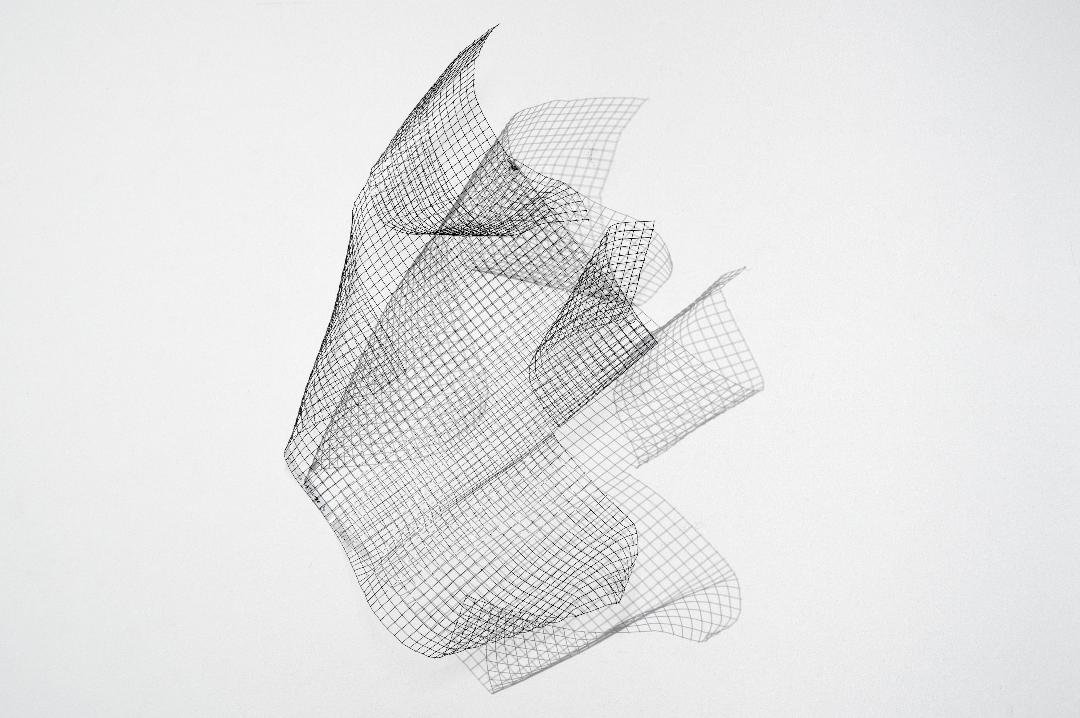

Luc Delahaye, «Musenyi», 2004. Courtesy Luc Delahaye e Galleria Nathalie Obadia, Parigi / Bruxelles.

Luc Delahaye, «Un incendio», 2021. Courtesy Luc Delahaye e Galleria Nathalie Obadia, Parigi / Bruxelles.

Altri articoli dell'autore

A Milano MuseoCity la Fondazione MAIRE – ETS apre al pubblico l’Archivio storico MAIRE per raccontare il rapporto tra ingegneria, sport e trasformazione del territorio

Alcova Milano 2026 dal 20 al 26 aprile 2026 trasforma Villa Pestarini e l’Ospedale Militare di Baggio in un laboratorio di design contemporaneo, con oltre 120 espositori tra designer internazionali, scuole e brand iconici come Patricia Urquiola, Cassina, Haworth e VOCLA.

La mostra «Fragilità. Visioni di una forza formativa» alla galleria A arte Invernizzi, curata da Davide Mogetta, riunisce Dadamaino, François Morellet, Arcangelo Sassolino, Günter Umberg e Grazia Varisco, esplorando come la fragilità diventi principio creativo e strutturale nell’arte contemporanea

Direttore commerciale di Volvo Car Italia e responsabile delle attività del Volvo Studio Milano, Chiara Angeli racconta come Volvo Studio Milano e Viasaterna costruiscono una collaborazione culturale basata su libertà creativa, fiducia e continuità, trasformando gli spazi del brand in laboratori d’arte e sperimentazione