Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

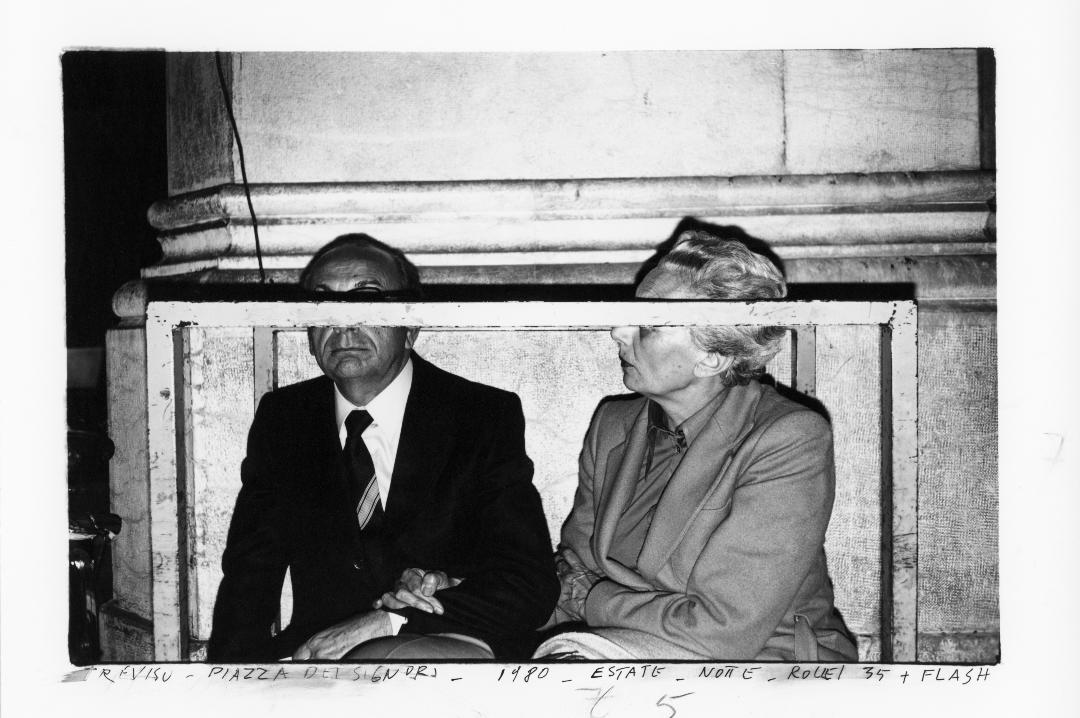

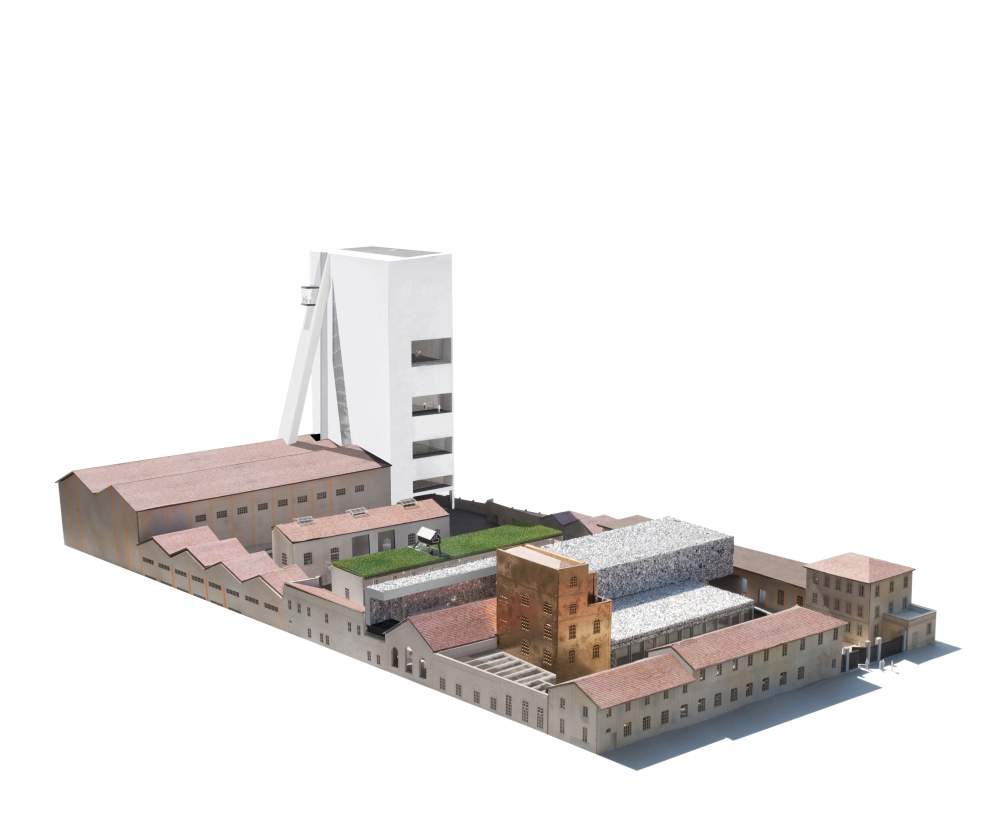

Per anni regina del «minimalismo», con la sua moda che ha conquistato il mondo, Miuccia Prada (con il suo gruppo una delle rare nostre eccellenze rimaste italiane; nella foto con Rem Koolhaas) ha impresso un’allure tutt’altro che sommessa alla nuova sede della Fondazione a lei intitolata a Milano, che sin d’ora infatti promette di diventare il vero, grandioso museo di arte contemporanea della città. Innanzitutto, la superficie: 19mila metri quadrati in largo Isarco, oltre il vecchio scalo di Porta Romana (la periferia ritratta nei suoi primi dipinti da Boccioni, che allora abitava poco lontano, in via Adige), ben 11mila dei quali sono destinati alle attività espositive, con un’articolazione e una flessibilità davvero rare. Poi il numero degli edifici: dieci. Sette appartenevano al complesso originario che, nato come distilleria negli anni Dieci del ’900, avrebbe visto sorgere fino agli anni Sessanta nuove costruzioni, con funzioni diverse. Radicalmente rinnovati, quegli edifici mostrano ora un volto a dir poco sorprendente, sebbene conservino l’impronta della loro natura archeo-industriale. Tre sono di nuova costruzione, progettati, come l’intero intervento, dallo studio Oma guidato da Rem Koolhaas: lo stesso che ha realizzato gli store di Prada a New York e Los Angeles, e che anche qui ha impresso il sigillo della propria incisiva identità. Al momento dell’apertura al pubblico, il 9 maggio, l’unico edificio ancora in costruzione è la Torre di nove piani che si alzerà sul fondo, ai margini dell’area, come un poderoso campanile: un monolite sorretto da un contrafforte che già si vede levarsi dall’edificio del Deposito (il vecchio deposito della distilleria), trapassandone il tetto e conficcandosi nella Torre là dove correrà anche l’ascensore esterno di cristallo. Se questo segno forte, che annuncerà da lontano l’intero complesso, non è concluso, è però completato l’altro edificio-simbolo della Fondazione Prada, la Haunted House, un (ex)anodino volume di quattro piani, articolato all’interno in spazi alquanto inquietanti (da «casa stregata» appunto), dove per l’inaugurazione trovano posto le altrettanto inquietanti installazioni di Robert Gober: tra le altre, un pattern fotografico che riveste un’intera stanza, esibendo un intreccio di nastri e di pelose membra umane, forse braccia, forse gambe. Di sopra, un’opera di Louise Bourgeois della collezione Prada (la Fondazione Prada, all’esordio, presentò la prima personale in Italia dell’artista). Proprio a questa sinora insignificante architettura è stato affidato il compito di annunciare sin dalla strada la Fondazione, perché i suoi muri sono stati interamente rivestiti di foglia d’oro (la vera foglia d’oro, con i suoi piccoli e sottilissimi quadrati, e non una semplice pittura dorata) che, disposta con orientamenti diversi, ha conferito all’edificio un’epidermide vibrante alla luce, di inattesa preziosità. Prima delle numerose aree espositive è però il basso edificio che ospita la biblioteca multimediale e il bar ad accogliere il pubblico: dotato di un accesso diretto dall’esterno, è aperto a chiunque e sotto le carpenterie metalliche originali accoglie un’area lounge e il «Bar Luce», ideato dal regista Wes Anderson, che ha voluto rendere omaggio alla Milano industriale citando nell’architettura elementi della Galleria Vittorio Emanuele e allestendolo con arredi in fòrmica nel gusto degli anni Cinquanta.

Chi desideri visitare le mostre e le aree espositive, superata la biglietteria, si imbatte nel Podium, dove è allestita la mostra archeologica di Salvatore Settis (cfr. l’intervista in queste pagine): un volume rivestito all’esterno e all’interno di schiuma d’alluminio, materiale industriale che pare un lucente merletto, normalmente nascosto e qui invece lasciato a vista. L’interno è cinto a piano terra da tre pareti totalmente vetrate, che lo inondano di luce, mentre il primo piano, più oscuro, si apre su un solo lato su una terrazza. Unica concessione alla natura, nella corte adiacente, un filare di gelsi, alberi dalle forme un po’ arcigne e severe, in sintonia con il rigore delle architetture, forse scelti anche in omaggio alla tradizione lombarda dell’industria serica, e per di più simboli cari alla Milano sforzesca, essendo il gelso (in antico lombardo «moro» o «morone») un attributo figurato di Ludovico il Moro. Di qui in poi non esistono percorsi obbligati: ognuno può disegnarsi la visita secondo i suoi desideri, sapendo che potrà inoltrarsi nella Galleria Sud, con la sua pianta trapezoidale e le sale progressivamente crescenti, oppure nel Deposito adiacente alla Torre. Alto 16 metri e diviso in due sole navate, con i suoi 2mila metri quadri il Deposito può ospitare installazioni di dimensioni gigantesche. La Torre, da parte sua, avrà piani di altezza crescente, aperti da terrazze affacciate su zone diverse della città. Ma il visitatore può anche dirigersi verso lo spazio espositivo della Cisterna, dalle multiple prospettive o, ancora, puntare sulla Galleria Nord, o sulla palazzina a tre piani dell’Ufficio, dal gusto piacevolmente rétro nelle parti comuni, dove si aprono al piano terra altre piccole sale espositive. Ovunque, disposti in un allestimento tematico, troverà lavori della collezione Prada. Abbiamo lasciato per ultimo il Cinema (di cui è ora protagonista Roman Polanski, mentre in uno spazio sotterraneo si trova l’installazione di Thomas Demand) perché è una struttura, appena costruita, dalle molte funzioni: rivestita di alluminio specchiante, ha i due lati lunghi completamente apribili, in modo tale che la platea può diventare, anche, palco per spettacoli, con gli spettatori seduti nelle corti contigue, ma soprattutto perché, se aperto, diventa una sorta di grande «cornice» che grazie anche ai finestroni della retrostante Cisterna e alle vetrate del Podium, permette di attraversare longitudinalmente con lo sguardo l’intero complesso, dal Deposito fino alla stecca della Biblioteca affacciata sulla strada. Interno ed esterno qui si compenetrano infatti strettamente in un’unità fluida e libera, evidenziata anche dalla pavimentazione, che talora è di classici sampietrini, talaltra di tozzetti in legno delle stesse misure, come nei pavimenti di certe vecchie fabbriche: quelle che hanno fatto, nel Novecento, la fortuna di Milano.

La Fondazione Prada

Altri articoli dell'autore

10 Corso Como dedica al maestro romagnolo una mostra incentrata sulla realtà più labile che esista, selezionando scatti in cui si aprono riflessioni sugli statuti della fotografia e sull’atto stesso del fotografare

Con un convegno in programma il 22 e 23 maggio sarà presentato il restauro degli affreschi realizzati nella Chiesa di San Salvatore nel 1375 dal Maestro di Lentate

Al Museo Castello San Materno di Ascona sono riunite 55 opere tra dipinti, disegni e cicli grafici, molti provenienti da una collezione privata svizzera, altri dal Kunst Museum Winterthur

A maggio, il progetto del filantropo e imprenditore giapponese Hiroyuki Maki inaugura a Venezia due mostre per promuovere anche in Europa l’arte contemporanea del suo Paese