Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Micaela Zucconi

Leggi i suoi articoliUn viaggio in Israele alla riscoperta dei luoghi della Terra Santa è l’occasione per approfondire la storia dei manoscritti di Qumran e del Rotolo di Isaia, con la guida di Marcello Fidanzio, professore ordinario alla Facoltà di Teologia di Lugano (Università della Svizzera Italiana) e ricercatore associato all’École Biblique et Archéologique Française di Gerusalemme e al Center for the Study of Manuscript Culture dell’Università di Amburgo. È uno dei massimi esperti della materia e lavora a Qumran dal 2011.

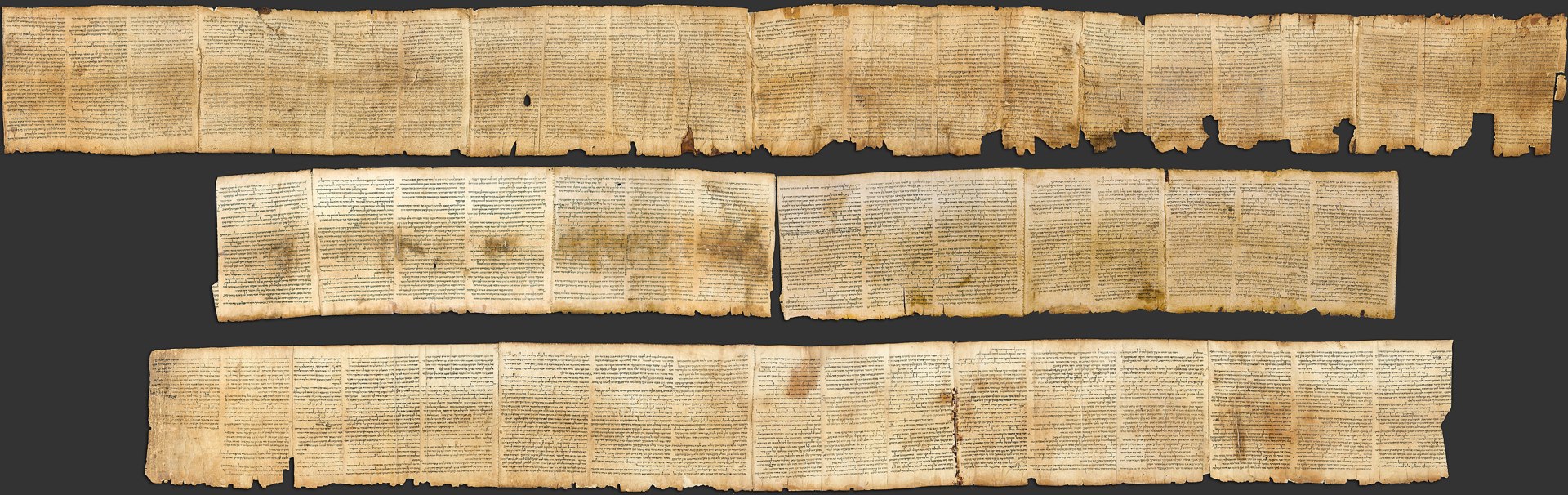

Scoperto quasi 80 anni fa, il Rotolo di Isaia è il più antico manoscritto completo di un libro biblico (II sec. a.C.). I manoscritti di Qumran sono testi in ebraico antico, aramaico e greco (circa mille rotoli) che provengono dalle grotte intorno all’abitato di Qumran, nei pressi delle rive settentrionali del Mar Morto. Una scoperta archeologica leggendaria alla quale si sono dedicate già due generazioni di ricercatori. L’insediamento copre un arco temporale che va dal I secolo a.C. al 68 d.C., quando viene distrutto dai Romani nel corso della prima guerra giudaica (nel 70 d.C., Tito, figlio di Vespasiano, abbatté il Tempio di Gerusalemme). Il Rotolo di Isaia, lungo sette metri, composto da due rotoli poi cuciti insieme, svela interventi di scrittura in tempi diversi, con aggiunte e correzioni. Il testo si riferisce al Libro del profeta Isaia, che ritroviamo nella Bibbia ebraica e nell’Antico Testamento. Per comprenderne l’eccezionalità e l’importanza, basti pensare che la Bibbia più antica risale all’XI secolo d.C. (quella contenuta nel «Codice di Aleppo», del X secolo, è stata danneggiata da un incendio, nel 1947), il manoscritto risale invece al II secolo a.C., mentre altri sono databili addirittura alla fine del III secolo a.C. Tutti sono ascrivibili alla letteratura religiosa giudaica (con diverse categorie di testi).

Qumran ha un valore storico culturale (e teologico) immenso e fortemente simbolico: il valore delle radici. In occasione dei 60 anni dalla fondazione del Santuario del Libro a Gerusalemme, nato per conservare i manoscritti di Qumran, questo fragile reperto uscirà dal caveau dov’è conservato e dal prossimo 15 dicembre, per tre mesi, sarà esposto al pubblico in una speciale sala climatizzata. Propedeutica alla visita del museo (firmato dagli architetti Armand P. Bartos e Frederic J. Kiesler) è l’osservazione del suo esterno. Nulla è casuale. La cupola bianca, che ricorda i coperchi delle giare in cui venivano conservati i rotoli, si contrappone alla grande installazione nera a fianco: un’allusione al dualismo tra luce e tenebre di cui parlano alcuni testi in relazione alla comunità che viveva a Qumran. L’acqua della fontana si collega invece alle pratiche di purità, eseguite due volte al giorno. Varcata l’entrata, simile a un tempio egiziano, lasciandosi alle spalle la luce del giorno, si ha la suggestione di addentrarsi in una grotta.

Il lavoro più complesso affrontato dagli studiosi non è stato tanto tradurre, quanto ricomporre migliaia di frammenti degli altri rotoli man mano scoperti: ci sono voluti 10 anni per ricostruire il puzzle di testi in aramaico ed ebraico antico, per la maggior parte sconosciuti. Al tempo si conosceva unicamente il papiro Nash (con i dieci comandamenti e la preghiera Shemà). Fidanzio ricorda che Claus-Hunno Hunzinger, ricercatore del team, per dare l’idea dell’immane compito, raccontava: «Immaginate di trovare in soffitta un vecchio baule contenente 600 lettere di ammiratori segreti della vostra bisnonna, tedeschi e di altre nazionalità, conosciuti in vacanza. Prendete le lettere, fatele a pezzettini, mischiateli bene, poi bruciatene due terzi. Da quello che rimane cercate di identificare gli autori e ricostruire il contenuto delle lettere, delineando le caratteristiche individuali nel corteggiare la vostra bisnonna e gli aspetti culturali e sociali del loro ambiente». Gli studi sono stati portati avanti tra alterne vicende, dovute alla situazione politica e alle guerre in Medio Oriente, a fronte anche di grandi pressioni e di un’enorme risonanza mediatica.

Il Rotolo di Isaia, lungo sette metri. © Ardon bar Hama/Wikipedia

Quando il Rotolo di Isaia (rinvenuto con altri nella grotta numero 1) fa il suo ingresso sulla scena, è solo l’inizio di un’avventura, a tratti rocambolesca. Il 23 novembre 1947, Eleazar Sukenik, professore dell’Università Ebraica di Gerusalemme (fondata nel 1925), mentre si accinge a tenere le consuete lezioni di archeologia, trova un messaggio di Nasri Ohan, un antiquario armeno della Città Vecchia, che conosce bene e di cui si fida (non era sconveniente allora per un archeologo avere queste «fonti»). Deve chiamarlo, c’è qualcosa da vedere urgentemente. Sono i giorni concitati in cui si decide il futuro di Israele (la nascita dello Stato sarebbe stata proclamata il 14 maggio 1948, Ndr). Gerusalemme è di fatto già divisa e per passare da un settore all’altro ci vuole un permesso. Si incontrano alla barriera che divide la città. Attraverso il filo spinato Eleazar prende in mano un frammento di pergamena. Non erano in molti a poter comprendere di che cosa si trattasse, ma il professore ha studiato le scritte sulle cassette di pietra in cui venivano raccolte le ossa dei defunti dopo qualche tempo dalla prima deposizione e intuisce di avere davanti qualcosa d’importante. Ottenuto il permesso, nel negozio di Nasri vede di più. Nel suo diario scrive: «Siamo di fronte a qualcosa di unico». Bisogna però andare a Betlemme da Feidi Salahi, il vero venditore. Una missione pericolosa: siamo agli sgoccioli del Mandato britannico, istituito ai tempi della caduta dell’Impero ottomano nel 1917. A casa tentano di dissuaderlo, ma Eleazar sabato 29 novembre va nella Città Vecchia, prende un autobus con Nasri e a rischio della vita raggiunge Betlemme. Qui vede e acquista due rotoli (più un terzo successivamente) in ebraico e in aramaico, in ottimo stato di conservazione. Li nasconde sotto la giacca, avvolti in un giornale in arabo, e riprende un autobus, in un clima di tensione e paura. In quello stesso giorno l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite approva la Risoluzione 181, ovvero il piano di partizione della Palestina in due Stati, uno arabo e l’altro ebraico. Le vie sono piene di gente scesa in strada per ascoltare la radio che qualcuno, con una prolunga, mette a disposizione di tutti. Per Eleazar i rotoli diventano una ragione di vita, lo aiutano a superare il lutto della perdita del secondogenito Mati, pilota, precipitato nel 1948 con il suo aereo.

Nel frattempo si scatena una vera caccia al rotolo, che vede protagonisti i beduini. Chi meglio di loro poteva conoscere la zona? Viene scoperta una grotta dopo l’altra. Una fonte di guadagno per loro, ma un bel problema per gli studiosi. Per evitare la dispersione dei materiali, si giunge a un accordo: le autorità avrebbero acquistato i reperti direttamente dai beduini a prezzo di mercato. Intanto, il Department of Antiquities of Jordan organizza le prime spedizioni archeologiche, coinvolgendo l’École Biblique et Archéologique Française e il Museo Archeologico Rockefeller di Gerusalemme. In questa prima fase anche Mar Athanasius Samuel, patriarca siriano ortodosso del Convento di San Marco, nel quartiere armeno di Gerusalemme, acquista quattro rotoli da Kando, Halil Ishkandar Shanin, un mercante di Betlemme, per l’equivalente di 100 dollari. Sei anni dopo li rivende per 250mila dollari, negli Stati Uniti. Tra quei rotoli c’è quello di Isaia. Nel 1954 sul «Wall Street Journal» compare un piccolo annuncio. I rotoli sono di nuovo in vendita. Coincidenza vuole che si trovi là Yigael Yadin (figlio di Sukenik, nel frattempo scomparso nel 1953), archeologo poi famoso per gli scavi di Masada presso il Mar Morto, nonché generale dell’esercito israeliano e politico. Sarà lui, tramite un prestanome, ad acquistare il rotolo e a riportarlo in Israele.

Dopo tutti questi anni c’è ancora molto da capire. Alla traduzione dei testi va affiancata la ricerca archeologica per approfondire la relazione tra l’insediamento e le grotte. I vecchi scavi clandestini hanno contaminato la scena. Marcello Fidanzio e i suoi collaboratori cercano di ricostruire la situazione originaria. I lavori di scavo sono affiancati a un lavoro di digitalizzazione delle grotte (al momento le numero 1, 3 e 11) per riportarvi virtualmente i reperti e ricostruire lo stato originario del ritrovamento. Perché i rotoli erano là, chi ce li ha portati superando un dislivello di 100 metri con una pendenza del 30 per cento? Dalle evidenze emerse, il sito era con grande probabilità abitato da un gruppo di religiosi ebrei (non l’unico nella Giudea del tempo), forse gli Esseni, comunità con un orientamento reazionario (usavano per esempio un calendario solare, invece di quello lunare corrente) caratterizzato dall’osservanza di pratiche estremamente impegnative e, viste dall’esterno, ossessive. Non più di 20-50 persone, che ricevevano visitatori a giudicare dal rapporto capienza abitativa e presenza di vasellame da tavola. Le grotte, eccetto forse quelle più vicine, sembrano essere state dei nascondigli accuratamente predisposti, con giare (le stesse trovate nell’abitato) ordinatamente ammassate, all’interno delle quali i rotoli erano avvolti da panni di lino, chiusi da lacci di cuoio. In altri casi la deposizione sembra essere stata più frettolosa. Come in vista di un pericolo incombente, che in effetti si sarebbe prodotto con l’arrivo dei Romani. I rotoli sono sicuramente in relazione con l’insediamento, dove la comunità si dedicava allo studio e forse alla redazione di alcuni manoscritti. Si ritrova la stessa mano in più copie, ma non ce n’è una uguale all’altra in quanto a contenuti. In questa grande varietà non c’è ancora un testo stabile, tantomeno unico.

È una finestra sulla composizione della Bibbia. Qual era il mondo dei rotoli? Gesù ne è stato influenzato? Come interpretare i testi giunti fino a noi, che sono stati al centro di molte discussioni e di tentativi di strumentalizzazione ideologica? Leggendo la letteratura giudaica del tempo e gli stessi libri che poi ritroviamo nella Bibbia, possiamo capire meglio l’agire di Gesù e il modo con cui gli apostoli hanno parlato di lui. Da poco sono stati organizzati nuovi percorsi di visita a Qumran, che permettono di camminare sotto le grotte, senza entrarvi. Vederle esternamente rende l’idea dell’ambiente che circondava l’insediamento. Deserto e cielo in un silenzio mistico. Per immaginare un’antica spiritualità.

Altri articoli dell'autore

In occasione dei 60 anni del Santuario del Libro, il manoscritto biblico sarà esposto da domani, 24 febbraio, al pubblico all’interno di una speciale sala climatizzata: un evento eccezionale. Il punto sulle ricerche e sulle novità degli scavi di Qumran

Nella Kunsthalle di Bangkok il lavoro radicale dell’artista franco-israeliano dalla breve e folgorante carriera: un modo di intendere il concetto di abitare per uno stile di vita nomade, ascetica

L’obiettivo è «rendere visitabili gli scavi ai turisti, ma anche per coinvolgere le comunità locali dei vicini villaggi di Nayman e Naizatepa, con zone dedicate e perché abbiano un ruolo attivo nella gestione del parco», spiega Simone Mantellini, direttore della missione archeologica italiana e codirettore del Progetto Archeologico Italo-Uzbeko

Marco Balich, creative lead della Cerimonia di apertura dei Giochi Olimpiaci Invernali 2026 spiega il dietro le quinte di un evento che «parla a oltre due miliardi di spettatori»