Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Virtus Zallot

Leggi i suoi articoliLa cura, in tutte le sue sfumature, le sue accezioni e i suoi risvolti.

Il «Giornale dell’Arte» in partnership con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro ETS, impegnata da oltre 38 anni a dare un contributo significativo alla sconfitta del cancro attraverso le attività di cura e ricerca dell’Istituto di Candiolo-Irccs, dà vita a un focus mensile sul tema urgente, sinergico e osmotico di Arte e Terapia, partendo dall’Abstract dello studio di Ucl-University College of London sul Cultural Welfare sulla «ricaduta sui musei, con evidenze scientifiche da parte dell’Oms, gli obiettivi dell’Agenda 2030 e linee guida dell’Unione Europea sui finanziamenti alla cultura in questa ottica».

DONA IL TUO 5X1000 ALLA RICERCA, CONTRO IL CANCRO SOSTIENI CANDIOLO

DONA IL TUO 5X1000 ALLA RICERCA, CONTRO IL CANCRO SOSTIENI CANDIOLO

Un monaco giace vistosamente afflitto, mentre il medico che l’ha visitato emette la crudele sentenza: quel piede va amputato. Il monaco malato sembra ignorarla; i due accanto al letto esprimono invece la propria preoccupazione, uno portando la mano alla guancia nel gesto della disperazione. Del doloroso intervento non si occuperà certo il borioso dottore, elegantissimo e con la cappa di vaio che compete al suo rango. Egli non si sporcherà né le mani né l’abito, essendo la chirurgia (etimologicamente, la medicina che comporta l’uso delle mani) delegata ai meno titolati (e meno eleganti) cerusici.

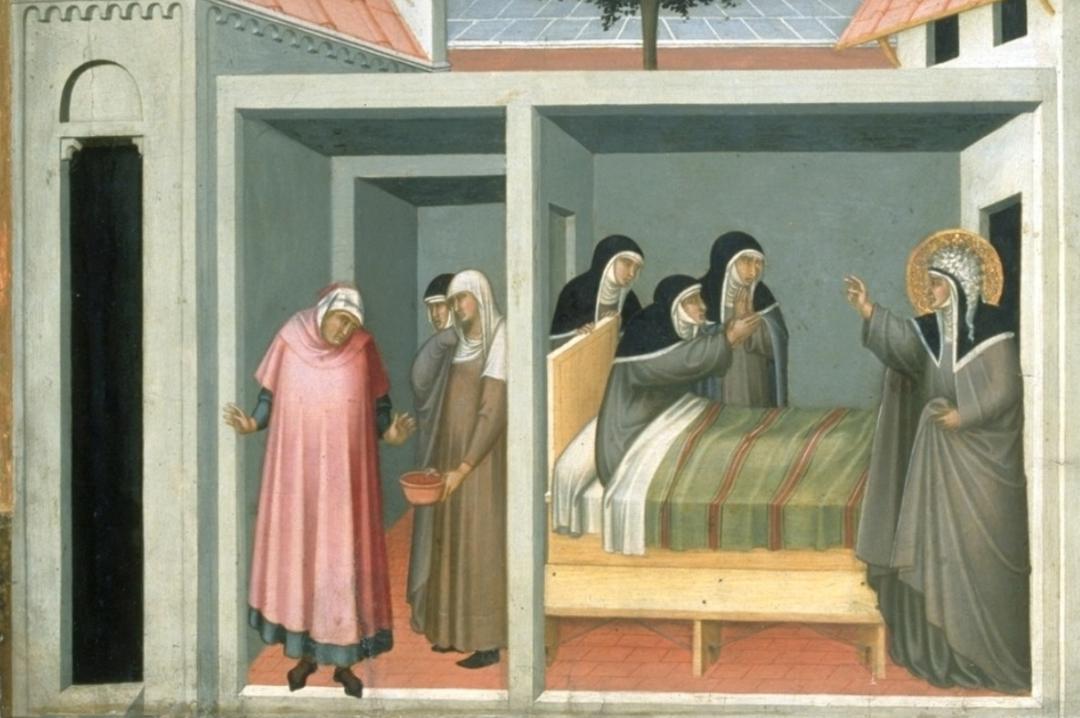

La piccola e vivace scena partecipa del racconto illustrato della vita di Beata Umiltà, che insieme alla grande e ieratica figura centrale componeva il polittico realizzato (intorno al 1335-40) da Pietro Lorenzetti e oggi (smantellato, privato della cornice e mutilo dei due episodi conservati alla Gemäldegalerie di Berlino) ricomposto presso gli Uffizi di Firenze. Il medico dunque non amputerà, poiché il malato ha deciso diversamente. Nell’episodio successivo, infatti, si è fatto trasportare da Umiltà che, affacciandosi all’uscio e senza abbandonare un libro di preghiere (più efficace di uno strumento chirurgico), lo guarisce.

Una delle due tavolette conservate a Berlino illustra un altro miracolo. Una monaca implora fiduciosa Umiltà giunta al suo capezzale. Nella stanza accanto due donne mostrano al medico una ciotola piena del sangue che la malata perde dal naso, senza che niente e nessuno riesca a fermarlo. Il medico, al solito elegante, dichiara con il gesto la propria impotenza; Umiltà, invece, ha fiducia nel «sommo medico Jesù Cristo» a cui chiede, esaudita, di intervenire.

Su cinque miracoli illustrati nel polittico, due rimediarono dunque al fallimento dei medici e della medicina: Umiltà stessa, quando le sorelle le proposero di rivolgersi a un medico per curare l’infermità alle labbra che le impediva di mangiare, si rifiutò per rivolgersi a Gesù, che già l’aveva guarita da un cancro. Anche in vita, del resto, Gesù aveva sanato molti infermi e malati, per poi diventare primario di una vasta équipe di santi non solo altrettanto efficienti ma disposti a guarire gratuitamente. Insistendo sull’esosità delle parcelle, peraltro non giustificata dai risultati, molti racconti medievali contribuivano a incrementare (e oggi a testimoniare) la diffidenza verso la medicina terrena.

«San Francesco risano uno storpio», episodio laterale da «San Francesco e miracoli post mortem», 1250-60 ca, Museo del Tesoro del sacro convento, Assisi

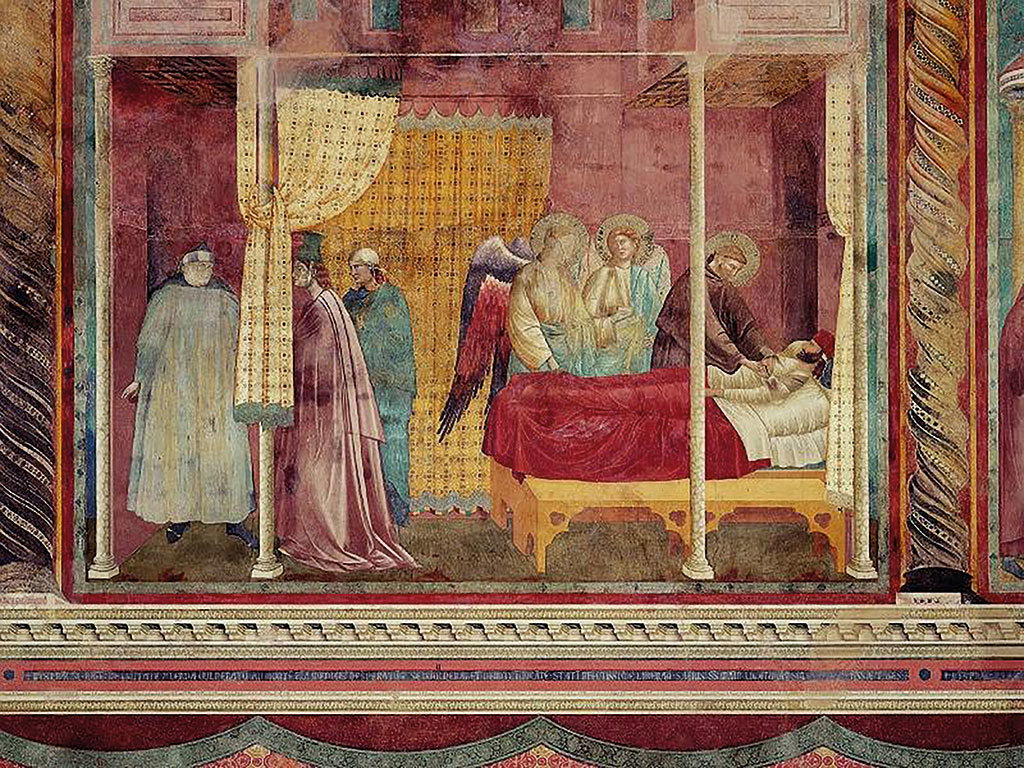

Giotto, «La guarigione di Giovanni di Lerida», 1290-92, Assisi, Basilica superiore di San Francesco

Le mani guaritrici

Domenico Cavalca, per esempio, narra che il monaco Ilarione rinfacciò a una donna di aver sprecato denaro rivolgendosi ai medici quando invece, se lo avesse donato ai poveri, sarebbe stata guarita dal medico Gesù. Tommaso da Celano racconta dello storpio che «aveva speso più di quanto potesse in medici, fino a indebitarsi, ma senza averne giovamento». Stremato, il poveretto si recò allora alla tomba di san Francesco dalla quale, come altri storpi, ritornò camminando sulle proprie gambe. I miracoli illustrati nelle tavole duecentesche li mostrano rinvigoriti mentre, quasi trionfali, escono di scena con la stampella in spalla.

Un altro miracolo post mortem di san Francesco, cui Giotto dedicò una delle scene affrescate nel ciclo (1290-92) della Basilica Superiore di Assisi, mostra il santo curare Giovanni di Lerida: non con la parola (o con il gesto della parola) ma con le mani. Mentre la moglie si rivolge al medico, che nuovamente manifesta la propria impotenza e rinuncia, Francesco toglie a Giovanni le bende insanguinate e applica sulle ferite un unguento, il cui barattolo è recato direttamente da un angelo (che tempi!).

Come altri santi guaritori, Francesco non temette dunque di sporcarsi le mani. Altrettanto i santi Cosma e Damiano nel loro miracolo post mortem più clamoroso, quando rischiarono oltretutto di imbrattare le preziose vesti che sempre indossano, loro attributo iconografico poiché furono medici anche in vita: naturalmente (aggiunge la Leggenda Aurea) senza richiedere di «essere pagati dei loro servigi». Cosma e Damiano apparvero dunque al guardiano della chiesa romana loro intitolata per amputargli la gamba erosa da un cancro e sostituirla con quella sana di un etiope appena sepolto, a cui si premurarono di applicare l’arto avanzato e malato, per non lasciarlo con una gamba soltanto.

Quando il guardiano si svegliò, narra la Leggenda Aurea, «si alzò tutto felice dal letto e corse a raccontare a tutti in che modo era stato risanato», evidentemente non contrariato dal colore scuro della sua gamba nuova che i pittori solitamente accentuano, per rendere il miracolo più vistoso. Nella predella della pala dei Santi Cosma e Damiano (conservata alla Pinacoteca Nazionale di Siena e databile al 1460-70 ca), Sano di Pietro la raffigurò decisamente nera. Egli illustrò inoltre sia l’asportazione della gamba dall’etiope che l’applicazione al devoto dormiente. I due santi agiscono in pacata sincronia anche cromatica, l’uno con berretto rosso e mantello blu, l’altro con colori inversi. Nelle tavole superiori, stanti e grandi a lato della Vergine, indossano gli stessi abiti e impugnano con grazia una pinza e un bisturi, dorati come le scatoline degli strumenti chirurgici che entrambi, con l’altra mano, porgono.

Sano di Pietro, «I santi Cosma e Damiano prelevano la gamba dal cadavere di un etiope», particolare della predella della Pala dei santi Cosma e Damiano, 1460-70 ca, Siena, Pinacoteca Nazionale

Sano di Pietro, «I santi Cosma e Damiano prelevano la gamba dal cadavere di un etiope», particolare della predella della Pala dei santi Cosma e Damiano, 1460-70 ca, Siena, Pinacoteca Nazionale

Medici o Santi?

Un elegante medico/chirurgo armato di pinza compare nel «Governo degli infermi» (1440-41) di Domenico di Bartolo, nel Pellegrinaio del grande Ospedale (ora Museo) di Santa Maria della Scala, a Siena. Straordinaria testimonianza visiva del funzionamento di un ospedale, l’affresco restituisce situazioni e scorci diversi tra cui, al centro, il ricovero di un malato, sottoposto alla lavanda dei piedi e a un consulto che coinvolge, appunto, il chirurgo. Questi si appresta probabilmente a cucire e curare (o a prescrivere di cucire e curare) la vistosa ferita che il poveretto, in mutande e tremante, ha sulla coscia. Al nuovo ricoverato potrebbe appartenere l’urina raccolta nel vaso trasparente (la matula) affidata ai due medici che, in disparte, ne discutono. L’osservazione delle urine era infatti pratica diagnostica prevalente e, per i medici titolati, spesso la sola: per questo la matula era loro attributo iconografico, utile per riconoscerli e distinguerli da altri dotti e dottori ai quali, ugualmente, spettavano abiti e berrette con inserti di vaio.

Andrea Pisano, nella formella (1337-48) un tempo inserita nel lato sud del campanile di Santa Maria del Fiore a Firenze e ora al Museo dell’Opera del Duomo, illustrò Medicina raffigurando un medico che esamina una matula, mentre tre donne gli recano altri contenitori, chissà se colmi di urina propria o altrui.

L’elegantissimo dottore che Buonamico Buffalmacco inserì nella catasta dei corpi falcidiati dalla morte, nel suo «Trionfo della morte» (1343 ca) al Camposanto di Pisa, era sicuramente un medico, poiché ancora stringe un vaso delle urine, che evidentemente non trovò cura per sé stesso dalla morte. Il medico Gabbadeo, protagonista di una delle Trecentonovelle di Franco Sacchetti, finisce per rovesciarsi addosso l’urina che una donna inferma gli aveva consegnato addirittura mentre era a cavallo; il medico Simone, che in una novella del Decameron di Giovanni Boccaccio è vittima della burla architettata dai pittori Bruno e Buffalmacco, aveva fatto dipingere «sopra l’uscio della via uno orinale, acciò che coloro che avessero del suo consiglio bisogno il sapessero riconoscer dagli altri». Piuttosto che rivolgersi a medici inetti come Gabbadeo e Simone, si ricorreva dunque ai santi. Nell’iconografia medievale i loro sepolcri sono infatti affollati: peggio di un pronto soccorso oggi.

DONA IL TUO 5X1000 ALLA RICERCA, CONTRO IL CANCRO SOSTIENI CANDIOLO

Domenico di Bartolo, «Governo degli infermi», 1440-41, particolare, Pellegrinaio dell’ex Spedale (ora Museo) di Santa Maria della Scala, Siena

Domenico di Bartolo, «Governo degli infermi», 1440-41, particolare, Pellegrinaio dell’ex Spedale (ora Museo) di Santa Maria della Scala, Siena

Altri articoli dell'autore

In pose varie e sconvenienti, alcune figure di quell’epoca contrastano con la compostezza (etica e fisica) dei santi, interpretando un eterno Carnevale, se il Carnevale è vitalità e sregolatezza che esondano dai giorni che il calendario concede

L’utilizzo delle immagini quale documento storico da integrare alle fonti tradizionali è stato cifra del lavoro della grande medievista Chiara Frugoni, autrice del volume riedito da il Mulino

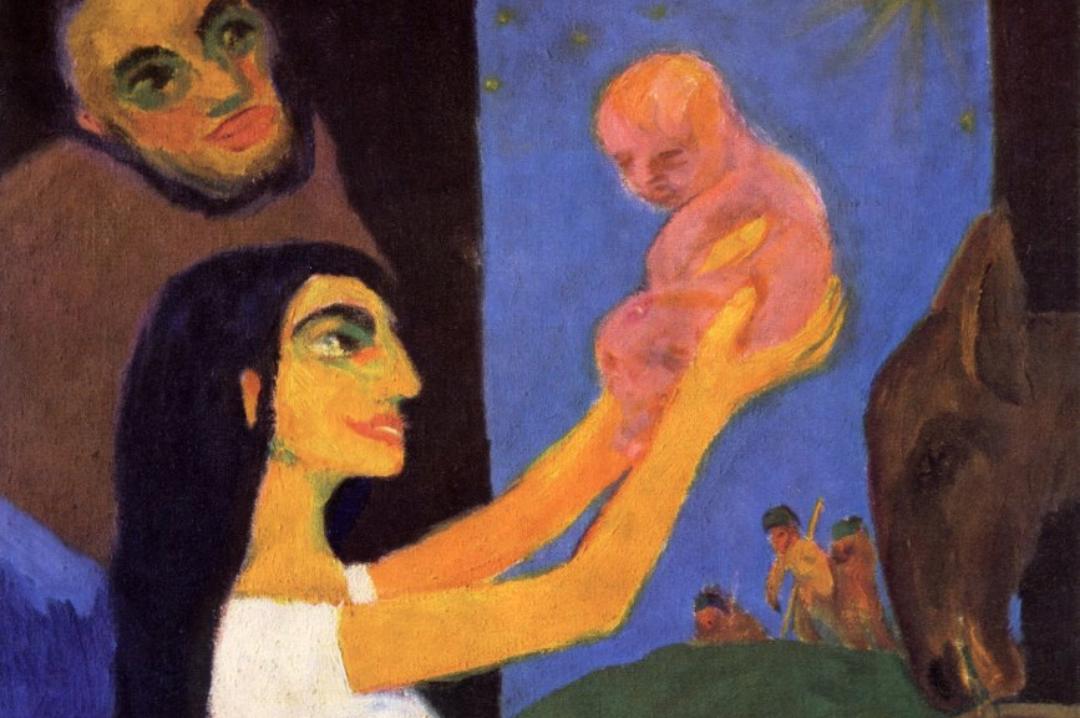

L’ignoranza dei riferimenti dottrinali e teologici ci impedisce di capire la raffigurazione della Natività che talvolta viene commentata con illazioni assurde

Di minimo ingombro effettivo ma ingombrante nella sostanza, affronta un tema insolito e con uno sguardo altro rispetto a quello degli storici e degli storici dell’arte