Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Francesco Tiradritti

Leggi i suoi articoliIl primo film, «I predatori dell’arca perduta», risale al 1981. Ebbe un successo pressoché planetario e un’indiscutibile influenza sull’archeologia occidentale. Non c’è studioso di antichità che non abbia ricevuto, almeno una volta nella vita, l’appellativo di «Indiana Jones di … » (qui è di norma indicata la località di nascita o di residenza dell’interessato). Quasi come se il mestiere dell’archeologo consistesse nel sottrarre idoletti distruggendo templi o nel violare necropoli dopo avere spaccato pavimenti di biblioteche.

In realtà in archeologia prevalgono piuttosto la pazienza e la perseveranza. Cazzuola e pennello al posto di frusta e pistola. Il tempo trascorso in biblioteca è di gran lunga maggiore di quello passato a inseguire l’avventura. Questo lo afferma però lo stesso Ford nel primo film, rivolgendosi agli studenti che defluiscono dall’aula. Quando Indiana Jones dismette i panni dell’avventuriero per indossare quelli del docente, le sue affermazioni trovano una precisa aderenza con la realtà archeologica, dimostrando la cura con la quale gli sceneggiatori si siano documentati. E almeno in un’occasione le fantasiose avventure del Dottor Jones sono riuscite a preconizzare una scoperta che gli archeologi (nel caso specifico egittologi) hanno compiuto soltanto in seguito.

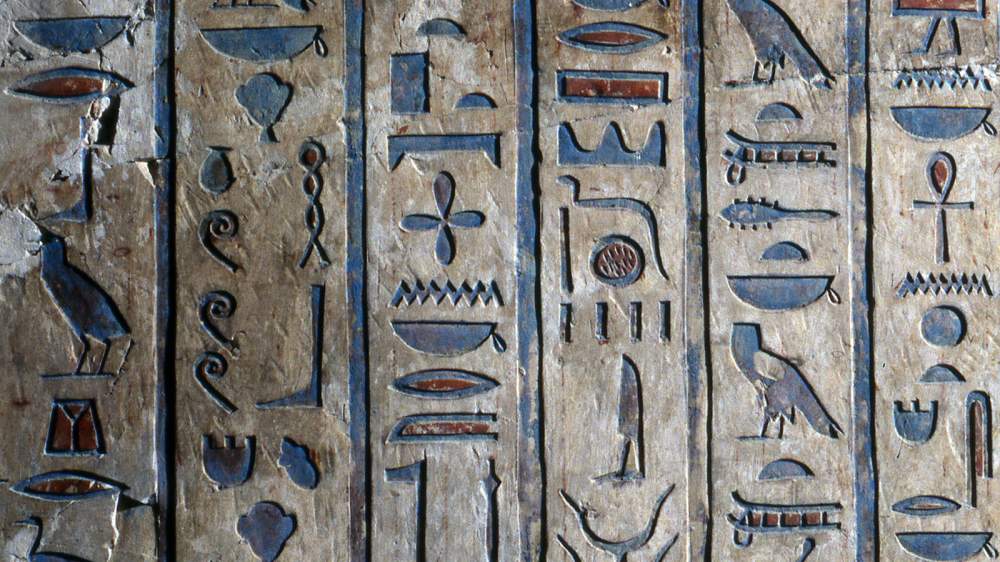

Una delle scene iconiche del film «I predatori dell’arca perduta» è quella in cui Ford si cala nella stanza con il plastico della città di Tanis. Scorre poi il dito sull’iscrizione geroglifica che racchiude le indicazioni per individuare il Pozzo delle Anime dove è custodita l’Arca della Nuova Alleanza. Quando il film uscì sembrava che testi del genere esistessero soltanto nella fervida immaginazione degli autori hollywoodiani. Soltanto negli anni Novanta ci si è invece accorti che le iscrizioni incise sulle pareti di alcuni monumenti forniscono precise indicazioni su percorsi da seguire.

Uno di questi è il capitolo 146w dei «Testi per Uscire al Giorno». Enumera una successione di porte che il defunto è tenuto ad attraversare nell’Oltretomba. A protezione di ognuna è posto un guardiano che può essere superato pronunciandone il nome. Uno degli ultimi accessi è «la Porta del Pozzo» e l’iscrizione è posizionata in modo che sia incisa proprio sopra all’apertura che conduce nelle viscere della terra. Alla fine del percorso non vi sono tesori come nei film, ma l’anima del defunto si ricongiunge con la statua. Il materiale in cui questa è scolpita garantisce una lunghissima sopravvivenza oltremondana che culminerà infine con la resurrezione in terra.

Tra il Capitolo 146w dei «Testi per Uscire al Giorno» e il testo geroglifico nel film «I predatori dell’Arca perduta» esiste un collegamento da ricercare nei numerosi prontuari per la ricerca di antichità che circolavano nell’Africa settentrionale musulmana (tra i più famosi vi è il «Libro delle perle nascoste e del prezioso mistero»). Alcune di queste composizioni conservavano il ricordo dei percorsi oltremondani descritti sulle pareti dei sepolcri egizi dopo averli trasformati in mappe testuali piene di ostacoli da superare e demoni da sconfiggere.

Quando la Valle del Nilo divenne mèta di ricchi occidentali a caccia di antichità, queste credenze entrarono nell’immaginario collettivo e da qui approdarono nelle opere di fantasia. Penetrare i segreti degli antichi attraverso la lettura di un testo misterioso è ormai un consolidato topos cinematografico. La scoperta che i testi geroglifici indichino la via per attraversare l’Oltretomba è avvenuta in modo indipendente dai film. È comunque singolare che non ci si sia accorti di questa particolare caratteristica prima dell’uscita del film «I predatori dell’arca perduta» e c’è da chiedersi se l’opera non abbia avuto un’influenza inconscia nel sensibilizzare gli studiosi verso un aspetto della civiltà egizia che fino a quel momento era ritenuto pura fantasia.

Particolare di un capitolo dei testi delle Piramidi nel Cenotafio di Harwa a Luxor. Foto Giacomo Lovera © Istituto Poliziano per lo Studio del Mediterraneo a.p.s.

Il Capitolo 110 dei testi per Uscire al Giorno nel Cenotafio di Senenmut a Luxor. Fotografia Carlos De la Fuente © Istituto Poliziano per lo Studio del Mediterraneo a.p.s.

Altri articoli dell'autore

Un convegno a Luxor ha fatto il punto sulle ricerche condotte da archeologi egiziani e stranieri nella propaggine più orientale dell’altopiano libico sulla Riva Ovest con tanto di visita a monumenti ancora in corso di scavo

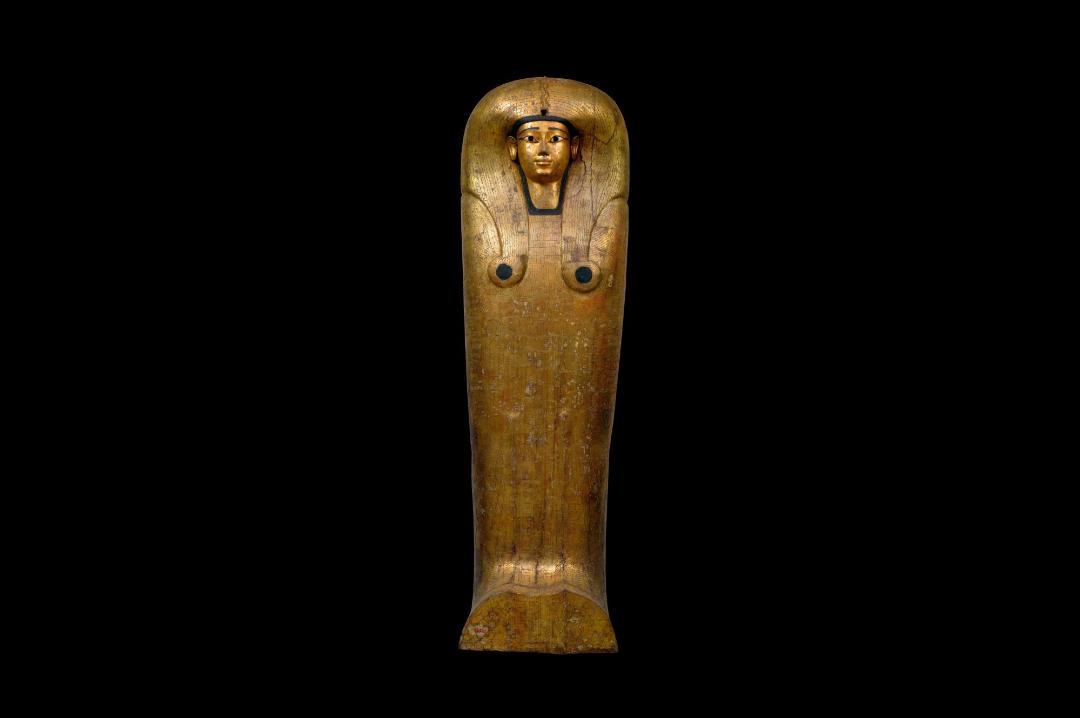

La grande mostra romana riunisce 130 oggetti: «Ho cercato di mostrare quella che per noi egittologi egiziani è l’essenza della civiltà faraonica, ovverosia la ferma fede in un’esistenza ultraterrena», racconta il curatore Tarek el-Awady

Il libro di Divina Centore rivela un aspetto misconosciuto della civiltà faraonica: là dove ora c’è il deserto vi erano fiori, piante e giardini

Una recente conferenza tenutasi nel museo parigino ha dato conto degli esemplari della dea leontocefala presenti nel mondo, al centro di un progetto internazionale, diretto dall’egittologa Alessia Amenta dei Musei Vaticani e partito dal restauro delle statue del Museo Gregoriano Egizio