Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Al Museo di Santa Giulia 500 reperti illustrano l’incontro di Roma con le genti del Po

In primo piano un manipolo di protagonisti (uomini d’armi e di politica, come Annibale, Scipione, Mario e Silla, o poeti, come Catullo) e sullo sfondo migliaia e migliaia di comparse impegnate in battaglie feroci o intente a disboscare pianure per farne fertili campi, a fondare città e tracciare vie di comunicazione, a viaggiare e a commerciare: è con questa miscela di scene corali e di focus su alcuni «giganti» che è costruita la mostra «Brixia. Roma e le genti del Po. Un incontro di culture. III-I secolo a.C.», al Museo di Santa Giulia (dal 9 maggio al 17 gennaio 2016).

Nulla a che vedere però, se non per la spettacolarità, con i film storici di moda mezzo secolo fa e tornati di recente in gran voga: qui infatti non vediamo il frutto della fantasia di uno sceneggiatore, ma il distillato delle conoscenze di molti studiosi che hanno costruito la mostra su fondamenta storiche solide e aggiornate.

Curata dalla Direzione generale archeologia del Mibact con Soprintendenza Archeologica della Lombardia, Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei e coprodotta da GAmm Giunti Arte (che ha pubblicato il catalogo generale e la guida alla mostra) con il contributo degli stessi soggetti e con Regione Lombardia e Fondazione Cariplo, questa mostra grandiosa (oltre 500 pezzi) si propone di rileggere in una chiave storica aggiornata, che non parla più di «scontro», bensì di «incontro» tra la cultura romana e quelle delle popolazioni autoctone, i secoli in cui la pianura padana, romanizzata, divenne l’avamposto per le conquiste di Cesare oltre le Alpi, mentre per la sua fertilità acquisiva un ruolo economico primario.

La mostra è articolata in 12 sezioni, in ognuna delle quali spiccano pezzi straordinari, molti mai presentati prima perché frutto di scavi recentissimi. Ed è anche grazie all’apporto di tali reperti se è cambiata la percezione di quelle genti (i celtici Insubri, Cenomani, Boi; i Veneti; i Liguri) da sempre riunite in un unicum semibarbaro, e invece con storie assai diverse, e spesso strutturate in organizzazioni sociali e politiche complesse. I loro reperti sono qui messi a confronto con quelli coevi di Rimini, colonia romana, e di Ravenna («romana» anch’essa), mentre all’imponente Frontone di Talamone è affidata la narrazione in forme mitiche della disfatta dei Celti del 225 a.C., alla quale sarebbe seguita l’impresa sanguinosa di Annibale, sostenuto dai ribelli Boi e Insubri.

Le pagine dei nostri testi scolastici trovano qui un’emozionante trascrizione nel confronto tra le armi degli opposti schieramenti, ma al contempo la mostra prova anche come Roma, sin dalla fine del III secolo a.C. perseguisse la sua fortunata politica di penetrazione politica, culturale e religiosa a un tempo. Dal II secolo città come Aquileia, Padova, Brescia, Milano avrebbero assunto caratteristiche comuni, manifestando i primi netti segni di quella koinè culturale e architettonica che avrebbe unito per secoli tutti i territori romanizzati. E dal I secolo non solo gli edifici pubblici e di culto ma anche le case private della classe dirigente si sarebbero trasformate, modellandosi sulle domus con atrium di Roma.

Il percorso parte dai «protagonisti» per affrontare poi numerosi temi (la guerra, l’immagine della città e delle campagne, gli edifici di culto, i rituali della morte e molto altro). È la figura di Catullo, veronese sì, ma legato a Brixia, a chiudere questa prima, vasta parte della mostra, che poi prosegue nel santuario repubblicano di Brixia, di cui è stata ora aperta dopo il restauro la quarta aula, magnifico esempio dell’intreccio tra cultura autoctona ed ellenistico-romana. Si è così completato il progetto «Brixia. Parco archeologico di Brescia romana» e dopo gli interventi sul Capitolium e sul vicino teatro di età imperiale dall’8 maggio si potrà visitare l’intero santuario repubblicano, demolito nel 73 d.C., per erigere il Capitolium, decorato tra l’89 e il 75 a.C. da maestranze giunte dall’Italia centrale.

Altri articoli dell'autore

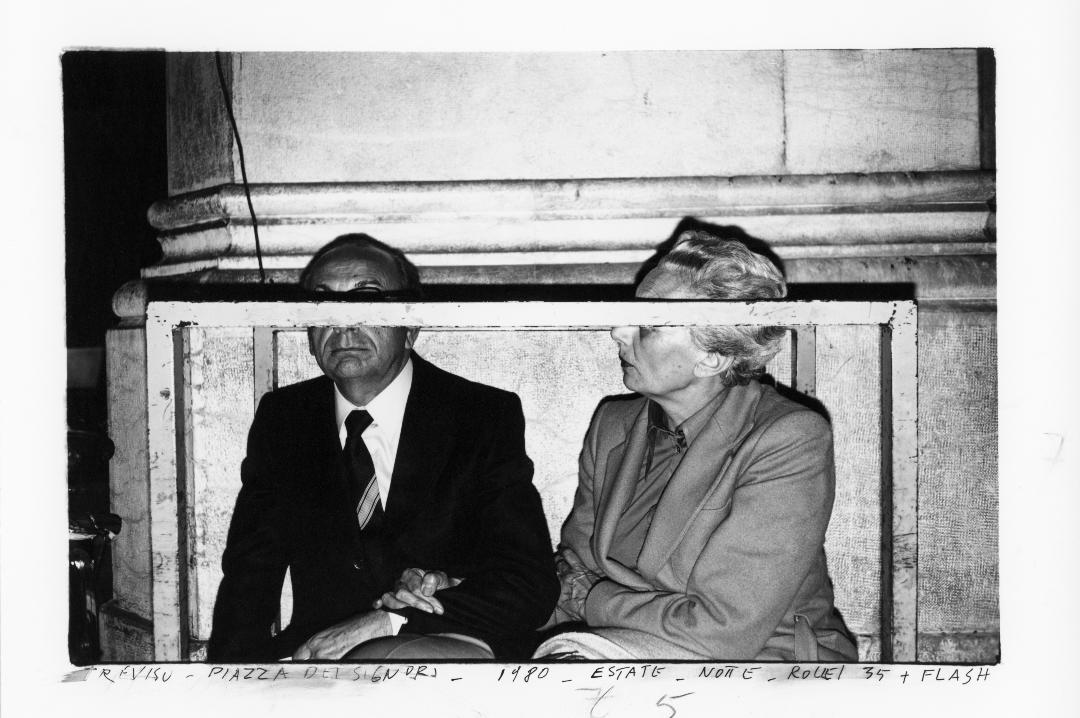

10 Corso Como dedica al maestro romagnolo una mostra incentrata sulla realtà più labile che esista, selezionando scatti in cui si aprono riflessioni sugli statuti della fotografia e sull’atto stesso del fotografare

Con un convegno in programma il 22 e 23 maggio sarà presentato il restauro degli affreschi realizzati nella Chiesa di San Salvatore nel 1375 dal Maestro di Lentate

Al Museo Castello San Materno di Ascona sono riunite 55 opere tra dipinti, disegni e cicli grafici, molti provenienti da una collezione privata svizzera, altri dal Kunst Museum Winterthur

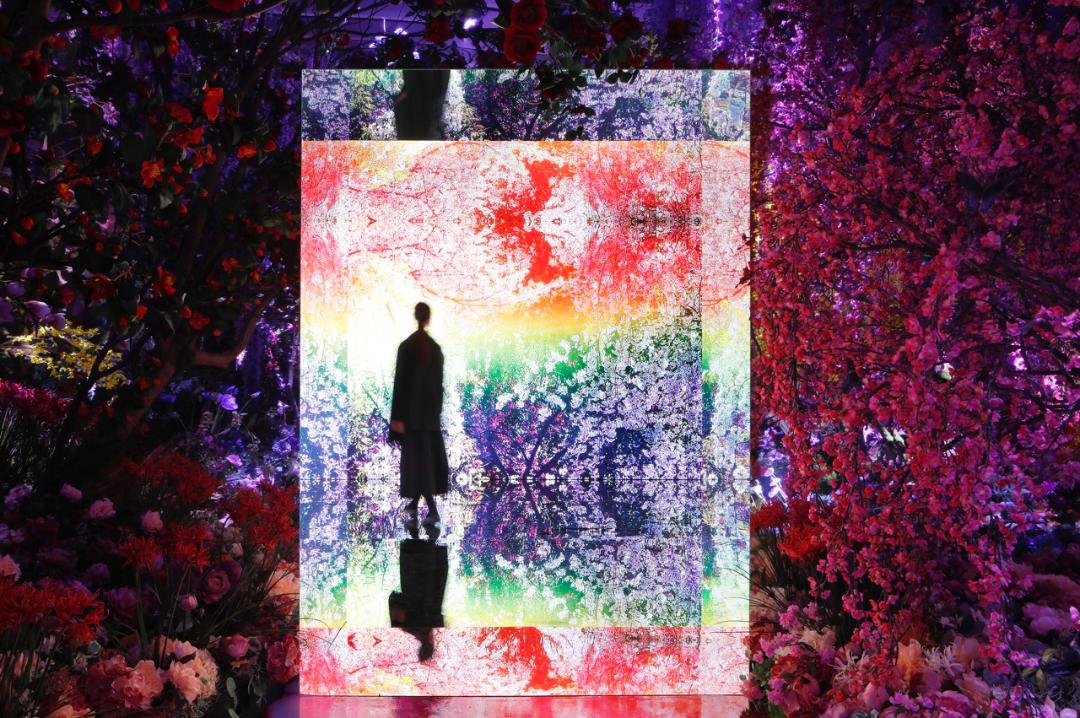

A maggio, il progetto del filantropo e imprenditore giapponese Hiroyuki Maki inaugura a Venezia due mostre per promuovere anche in Europa l’arte contemporanea del suo Paese