Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Flavia Foradini

Leggi i suoi articoliKlaus Albrecht Schröder ha lasciato il primo gennaio le redini dell’Albertina a Ralph Gleis (nominato nell’estate 2023). Dopo 25 anni al comando, ha consegnato al suo successore un museo totalmente diverso da quello di cui aveva assunto la direzione nel 1999: un aumento della superficie espositiva da 2.500 a 35mila metri quadrati; visitatori passati da meno di 10mila a punte di oltre un milione l’anno; trasformazione in un museo generalista che ha realizzato 300 mostre, con un’apertura alla pittura, alla fotografia, alla scultura, alla contemporaneità di forme artistiche ibride; e poi un arricchimento delle collezioni di casa grazie a un gran numero di donazioni di primo piano, fra cui la collezione Batliner e la collezione Essl. E, infine, l’inaugurazione di due nuove sedi: una sulla Karlsplatz, dedicata a XX e XXI secolo, poco lontano dalla sede storica, e l’altra a Klosterneuburg, alla periferia nord della città, con un focus sulla scultura e opere di grande formato.

In quest’ultima intervista, tirando le somme di un quarto di secolo improntato al successo, l’oggi 69enne storico dell’arte confessa ciò che non è andato come sperava o vagheggiava: per esempio passare alla direzione del Kunsthistorisches Museum, l’ammiraglia fra i musei federali, che accorpa numerose istituzioni, di cui tuttavia non vede sfruttato il grande potenziale. Rimasta nel limbo delle possibilità è anche la fusione fra Albertina e Belvedere per farne un polo museale di prim’ordine, che l’ex direttore propose invano già più di un decennio fa. «Eppure le collezioni del Belvedere e dell’Albertina hanno molto in comune e si completano in modo eccellente, sottolinea Schröder. Ma naturalmente per un passo di questo tipo ci vogliono lungimiranza e competenza. Bisogna sciogliere molti nodi e ci vuole la volontà politica. Invece si è cominciato a parlare di una holding che raccolga tutti i musei statali, che però in comune hanno solo il proprietario, cioè lo Stato. Per una fusione, ci vogliono istituzioni simili, che si integrino e si rafforzino, non si possono mettere insieme musei che non hanno nulla in comune».

Il vento contrario, alle volte anche impetuoso, è un po’ la cifra del quarto di secolo della direzione di Schröder: sfide continue con la politica, con i colleghi, con l’opinione pubblica, perlopiù vinte grazie a un’inconsueta determinazione e qualche spiazzante mossa del cavallo. A cominciare dal suo esordio, quando fece virare l’Albertina verso lidi museali completamente diversi da quelli della collezione di grafica. E poi con numerosi progetti realizzati grazie a sponsor più che danarosi: «Per la tettoia progettata da Hans Hollein e protesa sopra il nuovo ingresso ci fu una raccolta di migliaia di firme per impedirla e allora ho trovato un finanziamento alternativo (il costruttore Soravia, Ndr). Per la creazione della sala espositiva “Propter Homines” le Belle Arti avevano detto no, ma dopo un anno e mezzo ci sono riuscito. E poi l’acquisizione della collezione Essl e la creazione della seconda sede dell’Albertina Modern grazie al generoso supporto di Hans Peter Haselsteiner, perché altrimenti non avrei avuto alcun sostegno, come del resto non ne ho avuto per la terza sede a Klosterneuburg. Il fatto è che con la tenacia le resistenze si possono vincere, però il tempo è il secondo fattore essenziale per raggiungere un traguardo. E io per certi progetti non ne ho avuto abbastanza».

Klaus Albrecht Schröder e il suo successore Ralph Gleis

Di recente l’orizzonte temporale non ha reso possibile per esempio una quarta sede viennese nel nuovo insediamento urbano di Aspern.

Avremmo avuto l’occasione di acquisire un ulteriore deposito in città con annessi spazi espositivi di sette metri di altezza, ma non se ne farà niente.

Che cosa può dirci del progetto, ormai derubricato, di un’ulteriore sede dell’Albertina a Venezia?

In realtà nell’arco di otto mesi, nel 2022, ho ricevuto tre proposte diverse: per una sede a Malaga, a Busan in Corea del Sud oppure a Venezia. A Malaga sarebbe stata ubicata nell’ex Museo Statale Russo di San Pietroburgo, l’antica manifattura di tabacco (Tabacalera, Ndr), un complesso storico meraviglioso, con grandi sale espositive. Da Busan mi avevano invece contattato nell’àmbito dei progetti per la candidatura per l’Esposizione Universale del 2030 (a fine 2023 assegnata invece a Riad, in Arabia Saudita, Ndr), che comprendeva fra l’altro anche un museo d’arte moderna, e mi era stato chiesto se l’Albertina volesse farne parte. A Venezia, infine, sono stati due investitori privati a offrirmi di creare una sede per l’Albertina.

La scelta però è stata veloce.

Busan era affascinante, perché si trattava di un edificio nuovo e Malaga perché era una superficie enorme. Però Venezia è Venezia e io l’amo molto, per cui l’avrei preferita. Una sede in laguna sarebbe stata importante per l’Albertina anche dal punto di vista economico ma qui a Vienna non ho ricevuto il necessario sostegno, il che di norma per me non sarebbe stato un ostacolo, ma per una battaglia così ci vuole fermezza, discrezione e fiducia della politica, e ci vuole anche tempo, e io non lo avevo. Comunque in tutto ciò va sottolineato che fino a 10-15 anni fa nessuna Municipalità né alcuno Stato o investitore privato avrebbe pensato di proporci una sede in un’altra città, oltretutto all’estero. Questo significa che l’Albertina nel frattempo è diventata un brand di valore. Se avessi avuto il tempo necessario le avrei vinte, quelle resistenze, ma non posso imporre progetti che non mi è possibile portare avanti. Mi dispiace, ma è così.

Il suo rammarico sembra contenuto...

Quando non ci si accontenta di gestire lo status quo e si procede in modo espansivo, c’è sempre qualcosa che rimane inattuato, quindi non ho problemi a dire: questo non sono più riuscito a realizzarlo.

Dunque il progetto veneziano è definitivamente sfumato nel nulla? Il motivo va ricercato nella politica?

Sì, ma sbaglia se pensa che un motivo politico possa impedire un progetto di questo rilievo: se c’è un tempo adeguato si supera l’ostacolo. Ora stiamo valutando se portarlo avanti in altra forma, ma è troppo prematuro parlarne. Posso dire che stiamo valutando un palazzo in ottima posizione, è molto grande e ha un vasto parco, la qual cosa come si sa è rara a Venezia. Le posso dire anche che sono necessari una trentina di milioni per il restauro e poi bisognerebbe pensare ai contenuti, che sarebbero alternativi alle collezioni dell’Albertina.

Perché non entra in politica e si occupa di cultura e arte?

Ma scusi, con l’attuale situazione politica (scaturita dalle elezioni del 29 settembre 2024, Ndr) ci sarà la fila di coloro che si sono dati da fare durante la campagna elettorale e chiedono un incarico, però i posti non basteranno nemmeno per loro. Le pare davvero che prenderebbero uno senza tessera di partito per affidargli la Cultura?

Altri articoli dell'autore

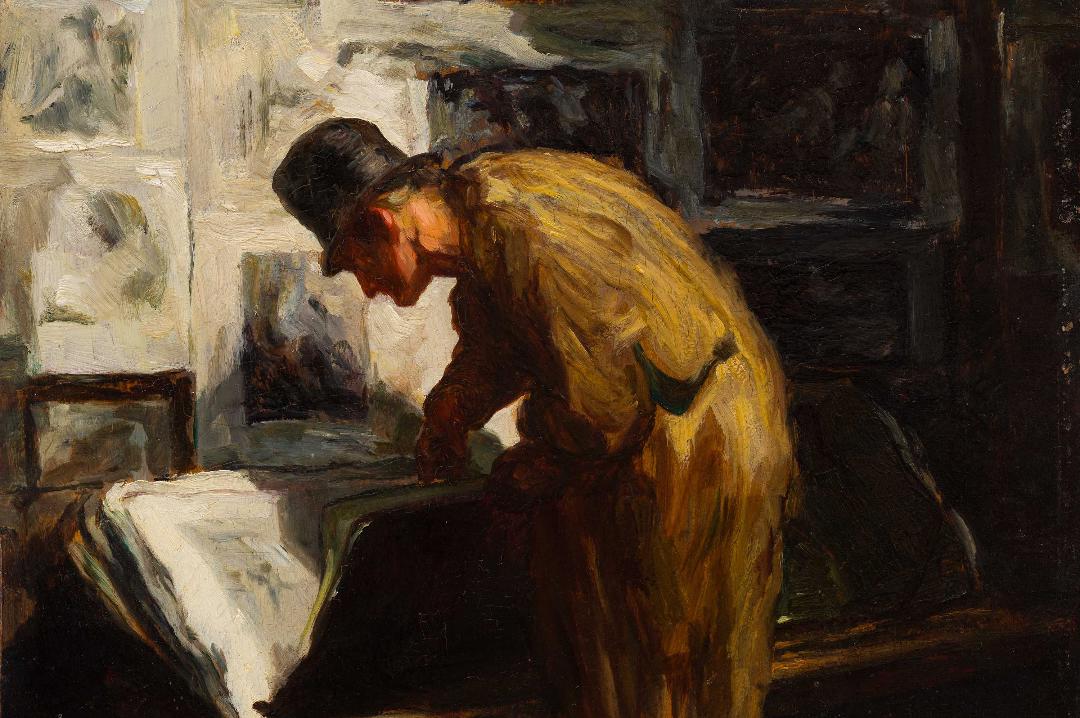

All’Albertina, da cui mancava dal 1936, 200 opere mettono in luce la versatilità dell’artista conosciuto soprattutto per la sua vena satirica

Dal 1940 al 1945, a pochi chilometri da Mauthausen in Alta Austria, si effettuavano ricerche nel terreno sotto la guida del gruppo nazista «Kommando Spilberg», ora ricostruite da un team di studiosi

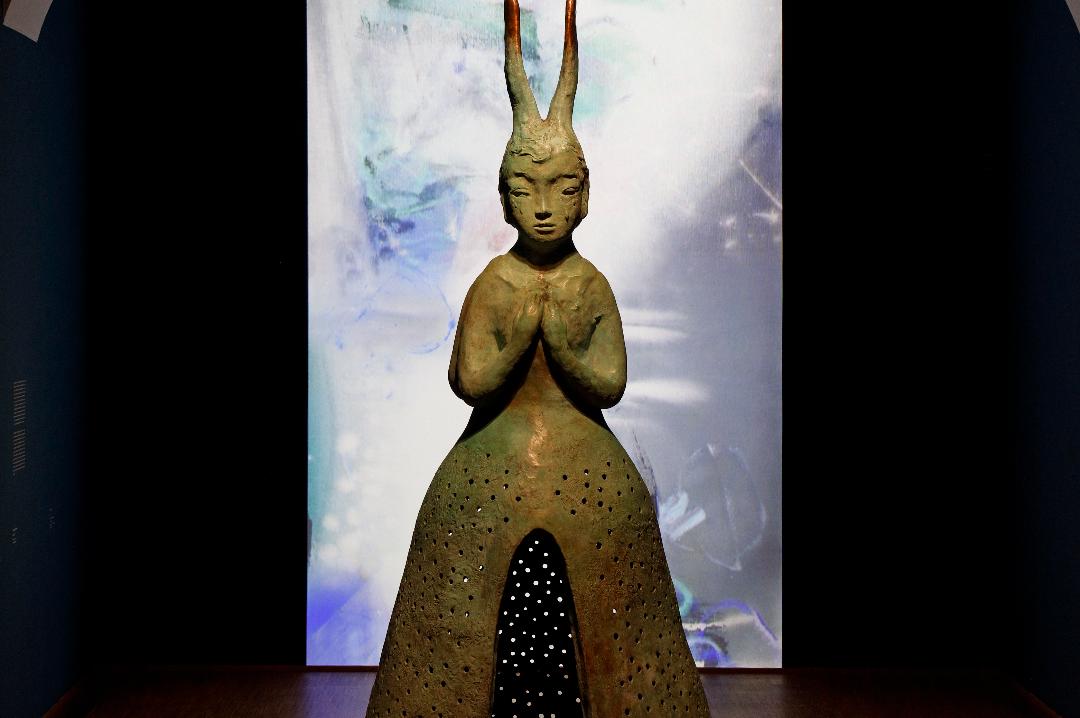

All’Albertina sono riunite una settantina di opere che coprono tutta l’attività dell’artista giapponese, creatrice del termine «Motherscape»

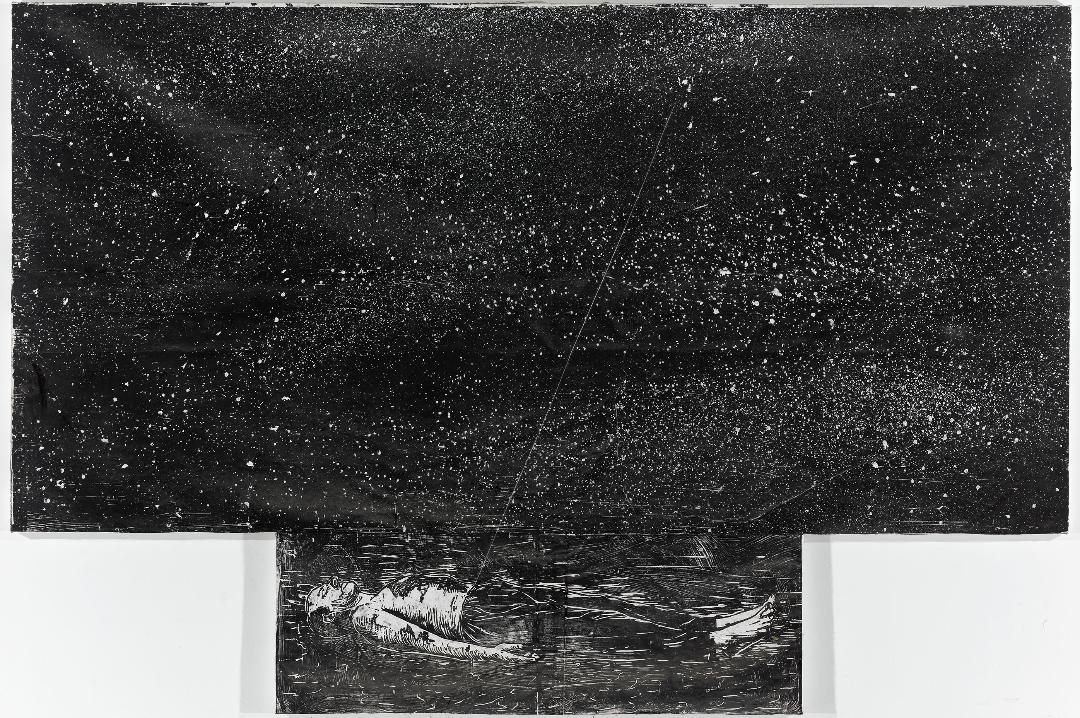

Un percorso in dieci capitoli, dal XV secolo all’oggi, nella storia e nell’evoluzione di questo genere è allestito nelle sale del museo viennese