Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Eduardo Cassina

Leggi i suoi articoliL’intervento che segue è stato tenuto il 21 ottobre 2023 presso Bare Kristiansand, in Norvegia, da Eduardo Cassina (1986), architetto, sociologo urbano e membro del gruppo curatoriale Metasitu, nell’ambito della Giornata di Studi «Gathering Spells», realizzata in collaborazione con Fluks-Centre for Young Art, The University of Agder, Cultiva Ekspress, e trafo.no. Promosso e sviluppato dall’associazione internazionale Bjcem-Biennale des jeunes créateurs de l’Europe et de la Méditerranée e cofinanziato dall’Unione Europea, «Gathering Spells» è il titolo del secondo anno di programmazione di DE.a.RE-DEconstruct and REbuild, progetto di ricerca triennale sostenuto da Europa Creativa. DE.a.RE ha l’obiettivo di valorizzare le competenze degli artisti, favorire la visibilità e la circolazione di talenti e opere d’arte emergenti in Europa e nell’area Transmediterranea, riflettendo e dibattendo sul ruolo degli artisti come vettori di cambiamento nelle società contemporanee.

Sono un urbanista e mi servo delle residenze d’artista nei processi di pianificazione. Ho sviluppato gran parte della mia ricerca in Ucraina, dove ho vissuto tra il 2015 e la fine del 2019. L’Ucraina, come molti altri Paesi, sta attraversando un enorme restringimento urbano e una trasformazione postindustriale. È possibile notare come numerosi centri urbani costruiti attorno a un particolare settore siano in rapida contrazione. Ciò si traduce in un grande volume di strutture urbane inutilizzate o che sono lasciate incomplete. Mi vengono in mente diversi esempi, come Detroit, la cintura della Ruhr in Germania e l’Ucraina orientale prima dell’invasione russa del 2014 e del 2022.

In qualità di urbanista lavoro con la nozione di decrescita. La pratica della pianificazione parte tipicamente da una «tabula rasa», una tela bianca che spesso è costruita sull’idea di una «terra nullius», uno spazio non abitato da comunità umane, un territorio a cui assegnare nuove funzioni. Tuttavia, questo quadro teorico non è valido nel contesto delle città in contrazione. Come avvicinarsi a un luogo che è stato abitato prima, ma non è più popolato? In tutto il mondo sono state sperimentate numerose strategie di crescita e programmi di ripopolamento per re-innestare gli abitanti, ma questi piani non riescono a resistere ai flussi insufficienti del mercato. Nei contesti in cui mi sono trovato a operare con il mio gruppo di studi, la decrescita era una calamità che privava dei diritti civili.

Quando abbiamo iniziato a lavorare in città postindustriali dell’Ucraina in declino, la situazione non era in linea con la letteratura sulla decrescita che stavamo leggendo all’inizio del decennio del 2000. Gran parte della letteratura è stata prodotta in Europa occidentale, dove la nozione di decrescita è stata inquadrata come una scelta, principalmente incentrata su discorsi ambientali e di sostenibilità. Nei luoghi in cui stavamo lavorando si trattava piuttosto della cronaca di una morte urbana annunciata, una tragedia in cui le città venivano abbandonate a un ritmo inarrestabile.

Come parlare quindi di nozioni come rovina, riparazione, rinaturalizzazione o energia incorporata in un ambiente costruito e abbandonato? Come sviluppare collettivamente un vocabolario attorno alla decrescita, intendendola non come un fallimento inevitabile, ma come un futuro certo che può anche ospitare prosperità, realizzazione e felicità? In questo insieme di circostanze è nato The Degrowth Institute, un progetto pluriennale di Metasitu, lo studio collettivo con sede a Kyiv che ho cofondato con Liva Dudareva, e a cui si è successivamente aggiunta Teta Tsybulnyk. Abbiamo abbracciato gli ideali di pianificazione «dal basso», che abbiamo trovato essenziali poiché lavoravamo con territori dalla forte stratificazione esperienziale, luoghi in cui le persone avevano affiliazioni. Una delle nostre prime ricerche è stata quella di trovare una definizione di «decrescita» che funzionasse per i contesti con cui stavamo lavorando. Per noi la decrescita non significava necessariamente invertire la crescita, ma piuttosto scegliere altre dimensioni di sviluppo che non avessero la crescita al centro. Resta una definizione molto fluida. E, otto anni dopo, stiamo ancora navigando tra le moltitudini ed esplorando le profondità che questa definizione e le sue diverse sfaccettature offrono.

La nostra indagine sulla decrescita negli ambienti urbani ha aperto ad altre forme di ricognizione dei nostri ambienti edificati, come, ad esempio, il riesame dei cumuli di terreno. I cumuli di terreno sono gigantesche montagne create dall’uomo, dal materiale geologico scartato e rimosso durante le operazioni minerarie per fare spazio ai minatori per scendere sottoterra. Si tratta spesso di esempi di «boom e fallimento» edilizio che lasciano dietro di sé tante città in declino. Come possiamo iniziare a incorporare questi paesaggi «capitalocenici» nella nostra coscienza urbana? Come iniziare a pensarli in qualità di spazi appartenenti allo stesso tessuto urbano? Come ridare vita a ciò che non è mai stato «selvaggio»? Quanto sono state utili o limitanti le etichette che stavamo utilizzando? Questo è solo uno dei tanti modi attraverso i quali il pensiero sulla decrescita è diventato un veicolo per iniziare a pensare all’ambiente costruito in modi non canonici.

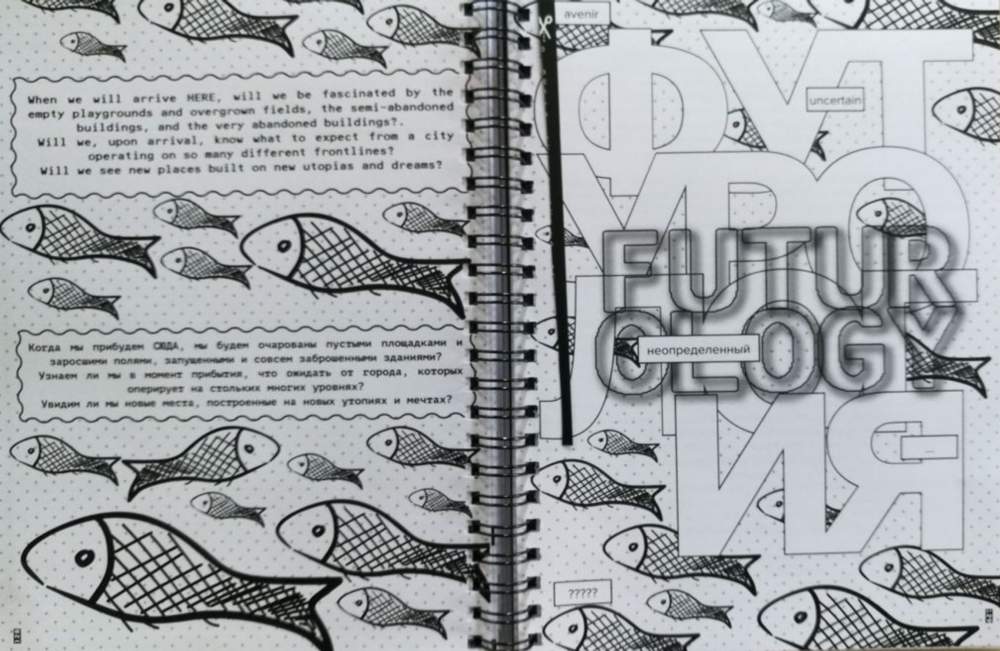

All’interno di The Degrowth Institute, abbastanza rapidamente, abbiamo iniziato a sviluppare il Manuale della Decrescita: un laboratorio di riflessione guidato per iniziare a pensare ai futuri della decrescita negli ambienti urbani in contrazione. È un manuale progettato per essere stampato da chiunque, ovunque, a basso costo; da fotocopiare senza perdere la qualità. È progettato in bianco e nero, per essere stampato in formato A4, la carta da stampa più comune disponibile. Il Pdf è disponibile gratuitamente online per la stampa. Il manuale è bilingue, inglese e russo, ed è pensato per consentire a chiunque di lavorarci individualmente o collettivamente in gruppo: compilando domande e completando esercizi, alcuni dei quali richiedono il taglio di parti del manuale. Il taccuino si riduce nelle dimensioni, ma aumenta anche il suo volume man mano che gli esercizi si riempiono, diventando una registrazione delle esperienze vissute e delle prospettive di un particolare insediamento.

Il contenuto del manuale è stato adattato e modificato in ogni edizione in base alle risposte e ai commenti dei partecipanti precedenti. Uno dei capitoli è la futurologia, in cui abbiamo un mazzo di tarocchi per la decrescita urbana che i partecipanti hanno ritagliato e con cui hanno giocato. L’obiettivo di questo esercizio è costruire quadri cognitivi sul futuro della decrescita. Al Degrowth Institute abbiamo utilizzato il Manuale della Decrescita come strumento di guida in workshop situati che sarebbero durati due o tre giorni. Abbiamo collaborato con organizzazioni locali in città in contrazione e abbiamo ingaggiato esperti locali per partecipare al nostro workshop. Nel corso dei giorni essi hanno compilato i quaderni e abbiamo avuto lunghe discussioni. Alla fine del workshop, i partecipanti hanno consegnato i loro manuali sulla decrescita compilati e in cambio hanno ricevuto un nuovo manuale in bianco da conservare o per riprodurre il workshop altrove o in un altro momento. I manuali compilati sono entrati a far parte dell’Archivio della Decrescita.

Nel contesto dell’attuale distruzione di massa delle città ucraine da parte delle forze russe parlare di decrescita è controverso. Abbiamo sospeso tutti i laboratori dell’Istituto per la Decrescita. L’Archivio della Decrescita si trova attualmente a Kyiv e, considerando la ricca risorsa in termini di dati e memorie di molte delle comunità che sono state pesantemente colpite dall’invasione su vasta scala, stiamo cercando di pensare a modi per riformulare e riutilizzare negli sforzi di ricostruzione.

Il lavoro prodotto al Degrowth Institute è difficile da veicolare nei tradizionali luoghi artistici: il formato espositivo manca della qualità dimensionale dell’«incerto», dove il potere dello scambio che ha avuto luogo in questi laboratori immersivi che hanno portato le persone insieme a pensare alla città futuri è più evidente. La magia si rintraccia proprio negli interstizi del processo di documentazione.

Pienamente consapevoli del potere di riunire le persone in strutture immersive, invitandole a costruire discorsi e incarnare la pratica, a Metasitu abbiamo anche sviluppato altri progetti sotto forma di residenze d’artista, ad esempio «We Are Never Alone» (Non siamo mai soli), una residenza organizzata nell’ex complesso industriale di Promprylad a Ivano Frankivsk, nell’Ucraina occidentale, per pensare al futuro della fabbrica e delle comunità che facevano parte della sua costellazione. Abbiamo invitato artisti locali e ospiti internazionali selezionati tramite un bando pubblico a partecipare a una residenza di sei settimane. I residenti si sono impegnati con diverse comunità di lavoratori, vicini ed ecosistemi portando avanti questioni che normalmente non sarebbero state prese in considerazione nei processi di pianificazione, sia a causa delle capacità ma anche a causa dell’inadeguatezza degli strumenti e delle strategie di pianificazione nell’incorporare voci che sono spesso emarginate.

«Foundation» è stato un altro progetto di residenza, molto basato sulla prassi, che abbiamo realizzato a Metasitu: attraverso un bando anonimo, abbiamo riunito sei persone in una galleria d’arte, dove, per una settimana, siamo stati tagliati fuori dal mondo esterno mentre costruivamo una comunità insieme. Sei sconosciuti hanno creato nuovi rituali, costruendo un nuovo ambiente e incorporando il LARPing (Live Action Role-Play, gioco di ruolo dal vivo) come esercizio per far emergere le voci che ritenevamo dovessero essere prese in considerazione.

Per approfondire ulteriormente l’importanza che ha nella mia pratica ospitare residenze d’artista, voglio concentrarmi in particolare su tre progetti che ho realizzato tra il 2017 e il 2021 a Slavutych, nel nord dell’Ucraina. Slavutych è una città affascinante, costruita subito dopo l’esplosione del quarto reattore della centrale nucleare di Chernobyl per dare una sistemazione a tutti i lavoratori di Pripyat. Intorno a Chernobyl è stata creata un’ampia zona di esclusione, definita, da parte ucraina, in base ai livelli di tossicità. È interessante notare come questo territorio sia stato armato all’inizio dell’attuale invasione su vasta scala, ospitando numerosi scontri. Esso riecheggia quello di Energodar, la centrale nucleare vicino a Zaporizhzhia che è attualmente sotto occupazione russa, e le ricorrenti minacce di bombardarla, con conseguente inquinamento di massa ed ecocidio.

Nonostante l’esplosione, e a causa della richiesta energetica, la centrale nucleare di Chernobyl ha continuato a funzionare fino al 2000. Per questo motivo, la nuova città, Slavutych, è stata costruita nel 1987 a distanza di sicurezza, ma comodamente collegata alla centrale da una linea ferroviaria. Nonostante la chiusura, la centrale nucleare di Chernobyl ha continuato a essere il principale luogo di impiego per gli abitanti di Slavutych fino al 2017, mentre andava avanti la costruzione del «sarcofago» di cemento che è stato costruito sopra il quarto reattore. Sebbene Slavutych non sia più una «città atomica», dipendente dall’occupazione attorno a una centrale nucleare, la sua storia e la sua materialità la rendono unica dal punto di vista architettonico.

Costruita tra il 1987 e il 1988, la sua realizzazione è stata un esempio di collaborazione: un architetto ucraino ha redatto il piano generale, e ogni quartiere è stato poi progettato e costruito da squadre provenienti da diverse repubbliche sovietiche, responsabili di tutte le fasi del processo di costruzione. Gli estoni hanno costruito un distretto di Tallinn, gli armeni il distretto di Yerevan e così via. Ogni squadra ha portato tutti i materiali, ma anche architetti, ingegneri, operai e persino carte da parati dai rispettivi Paesi. L’ambiente costruito rifletteva direttamente gli stili vernacolari dei Paesi che li hanno ideati: la caratteristica pietra rosa tufo di Yerevan riveste gli edifici del distretto di Yerevan, mentre gli edifici del distretto di Baku sono decorati con motivi ad arabeschi, e nel distretto di Vilnius hanno un ruolo centrale le finestre, diffuse principalmente in Lituania. Il risultato è una città tardomodernista/postmoderna estremamente interessante e varia con riferimenti diretti a molte altre geografie.

Ispirati da questo ricco contesto urbano, nel 2017 abbiamo sviluppato il nostro primo progetto a Slavutych, «Il quattordicesimo distretto». Il progetto ha voluto celebrare la storia urbana unica di Slavutych attraverso la progettazione di un nuovo quartiere, questa volta partendo dalle suggestioni ricevute dalla città di Atene, un’altra città che, come Slavutych, è stata costruita attorno a una rovina, l’Acropoli, invece che al quarto reattore. Abbiamo pubblicato un bando attraverso il quale sono stati selezionati cinque partecipanti locali che avrebbero progettato e realizzato il nuovo quartiere. I partecipanti selezionati hanno formato un gruppo di lavoro a Slavutych, incontrandosi regolarmente, leggendo testi di urbanistica e formandosi reciprocamente su svariati argomenti. Nelle discussioni hanno esplorato che cosa costituisse un distretto urbano e che cosa comportasse il processo di traduzione. Dopo diversi mesi di incontri e discussioni, il gruppo si è recato ad Atene, dove, per una settimana, abbiamo osservato insieme la città a diverse scale: dall’attraversamento della città dal Palazzo Tatoi al porto del Pireo fino all’esplorazione di diversi quartieri, alla scala del «polikatikia», il tipico condominio ateniese, per analizzare infine in che modo i souvenir raffigurano Atene.

Il viaggio ha ispirato i componenti del gruppo, i quali hanno ritenuto che la rappresentazione più appropriata per il quattordicesimo distretto di Slavutych, il distretto di Atene, sarebbe stata quella di creare un sito archeologico. Il gruppo era particolarmente entusiasta di creare uno strato archeologico in una città priva di archeologia, essendo stata costruita solo alla fine degli anni ’80 e in un territorio mai abitato prima. Dopo «Il quattordicesimo distretto», nel 2018 siamo stati invitati a dirigere il programma di urbanistica dell’«86», Festival di Documentari e Urbanistica, un evento annuale che si è svolto a Slavutych. Oltre al ricco programma, abbiamo organizzato laboratori di architettura in cui architetti provenienti da tutta Europa hanno progettato e costruito strutture che sono diventate il campeggio del festival. Abbiamo anche organizzato una residenza urbanistica, invitando professionisti con pratiche urbane a sviluppare opere situate nel contesto di Slavutych. Tra i lavori prodotti durante la residenza figuravano un’installazione sonora di Michaela Lakova che rifletteva sui «fantasmi» della città, così come un’incredibile performance di Olesia Onykiienko e Katya Berlova, che hanno organizzato un rave dentro le condotte sotterranee della città, invitando la gente a ballare sopra i tombini.

Un’altra partecipante, la fotografa svizzera di base in Germania Sibylle Feucht, ha documentato gli interni di Slavutych e ha stampato le fotografie su grandi cartelloni pubblicitari in tutta la città. Sibylle, che prima della residenza artistica a Slavutych non aveva avuto quasi alcun contatto con l’Europa dell’Est, per non parlare dell’Ucraina, dopo questa esperienza si è ritrovata estremamente coinvolta con l’Ucraina, viaggiando molto in tutto il Paese negli anni successivi e impegnandosi in altri progetti culturali ed espandendo la rete di professionisti che aveva incontrato durante la sua residenza. Sibylle gestisce uno spazio di progetto a Bonn, «Das Esszimmer» (La sala da pranzo) e, in seguito all’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte dell’esercito russo, ha utilizzato il suo spazio come piattaforma per promuovere la cultura e le voci ucraine. Ha collaborato con Nadia Parfan, fondatrice e direttrice dell’«86» Festival, e insieme hanno curato «Ukraine, mon amour», una proiezione online/offline di film ucraini. Ha invitato anche numerosi artisti ucraini, tra cui Olesia Onykiienko, che ha incontrato durante la residenza.

Questo è un esempio particolarmente efficace di come le residenze d’artista non si concludano una volta terminata la residenza, in quanto quest’ultima è un formato artistico incapace di essere contenuto in un particolare arco temporale, ma piuttosto sfidino le concezioni tradizionali della produzione di valore, in linea con la ricerca sull’argomento condotta da studiosi come Bojana Kunst, e basandosi su una forma di «valore differito»: trascendente qualsiasi risultato presentabile alla fine della residenza, inaspettato, impossibile da formalizzare nella relazione finale del progetto, incontrollabile. A questo proposito, la residenza agisce come una rete miceliale, che può fiorire/fruttare ovunque, in qualsiasi momento.

Dopo la residenza nel 2018, e considerando l’anno cruciale che è stato quello successivo al completamento della copertura di cemento del quarto reattore nel 2017, e quindi l’anno in cui Slavutych ha finalmente abbandonato la sua pelle di «città atomica», ho suggerito al sindaco di Slavutych, Yuri Fomichaev, un intervento che ha spostato la narrativa di Slavutych verso la celebrazione del suo patrimonio architettonico unico. Nonostante la sua storia peculiare, Slavutych non era conosciuta, e sebbene esistesse una fantastica guida architettonica sull’argomento scritta da Evgeniia Gubkina, si sapeva poco altrove. Ho contattato l’esponente nazionale dell’Assemblea europea per gli studenti di architettura (Easa) in Ucraina e ho suggerito di ospitare un incontro per studenti di architettura internazionali a Slavutych, dove gli studenti di architettura hanno fatto da mentori e hanno partecipato a diversi workshop. Portando una coorte internazionale di architetti in questa città dell’Ucraina settentrionale, speravo che quest’ultima entrasse nell’immaginario collettivo degli architetti, che avrebbero potuto apprezzarne l’unicità e il significato storico.

Nel 2021 abbiamo coordinato quindi «Sesam Poliklinika», invitato oltre 100 giovani architetti e occupato il principale ospedale pediatrico di Slavutych: un policlinico di 10mila metri quadrati abbandonato da quasi due decenni che versava in grave stato di abbandono. L’idea era di creare un evento ricorrente invitando gli studenti di architettura a tenere ogni estate laboratori per due settimane che, nel corso degli anni, avrebbero progressivamente riempito i reparti dell’ex clinica. Sfortunatamente, i nostri piani sono stati interrotti e siamo riusciti a completare solo un’edizione a causa dell’invasione russa. Le esperienze con le residenze immersive che affrontano questioni di pianificazione mi hanno portato alla mia attuale ricerca sull’integrazione dei laboratori artistici nei processi di pianificazione. I risultati di questi processi sono ciò che definisco «protesi di pianificazione» poiché forniscono modi nuovi e migliorati di percepire un particolare contesto. Al momento sto lavorando con un contesto particolarmente stratificato, Trastad Gård, a Giehtavuotna/ Kvæfjord, a Sápmi, nel nord della Norvegia. Trastad era una volta una fattoria, ma ha acquisito importanza quando, tra il 1954 e il 1991, è diventata la più grande struttura residenziale per individui neurodivergenti della Norvegia settentrionale. Il complesso si estende su 27 padiglioni progettati dall’architetto Else Thorpe Larsen sparsi sulle pendici di un fiordo che è stato abitato da millenni.

I residenti sono stati pionieri nel lavorare con l’arte come mezzo per esprimere sé stessi, spesso facendo affidamento su motivi identitari come la propria origine Sámi, in un momento in cui le politiche assimilazioniste e lo stigma scoraggiavano tali abbracci nella società «neuronormativa». Molte di queste opere fanno ora parte della Collezione Nazionale per l’Arte Outsider, attualmente ospitata in uno dei padiglioni della ex istituzione. È interessante notare che, allo stesso tempo, i residenti di Trastad hanno anche disegnato il proprio «bunad», un abito tradizionale norvegese che presenta variazioni vernacolari uniche, che indicano da dove proviene chi lo indossa; come se rivendicassero la propria appartenenza a Trastad come parte di una forma più ampia di appartenenza all’organismo nazionale norvegese. Attualmente, la maggior parte del complesso è abbandonato o temporaneamente trasformato in un centro di accoglienza per i rifugiati, dove soggiornano una volta arrivati in Norvegia, prima di essere collocati nella loro sede definitiva all’interno del Paese.

Trastad è viva, non solo nel muschio che ricopre le sue pareti, nell’erba che cresce tra i suoi edifici o nelle pecore che pascolano nelle vicinanze, ma anche nellamente di tutti coloro che ne sono stati toccati nei diversi momenti della sua lunga storia. Credo che i workshop artistici sviluppati nel contesto di una residenza artistica siano un ottimo veicolo per iniziare a svelare alcune di quelle intricate relazioni e costellazioni di vitale importanza e rilevanza per i pianificatori. Credo che, come pianificatori, dobbiamo adottare il pensiero di Lorde e comprendere che «gli strumenti del padrone non smantelleranno mai la casa del padrone» (Audre Lorde, 1983), e se vogliamo rendere la pianificazione una pratica più inclusiva e quindi sostenibile, dobbiamo sviluppare strumenti e strategie che esistano oltre l’ambito della nostra pratica e invitino a mettere in discussione i veli di potere sotto i quali normalmente operiamo. Come possiamo trasformare lo studio di un urbanista in un luogo più grande e inclusivo?

(Traduzione di Giulia Colletti)

Trastad Gård oggi (2023). Foto Eduardo Cassina

Postmodernismo sovietico a Slavutych (2019). Foto Alexandra Polyakova per Sesam Poliklinika

«Slavutych At Home», opera di Sybille Feucht che mostra gli interni di Slavutych su cartelloni pubblicitari durante la Residenza Urbanistica dell’«86» Festival (2018). Foto «86» Festival

«Underground Rave», opera di Olesia Onykiienko e Katya Berlova durante la Residenza Urbanistica dell’«86» Festival (2018). Foto «86» Festival

Il quattordicesimo distretto, mostra ad Atene sul progetto (2017). Foto Metasitu

Il quattordicesimo distretto: il sito archeologico di Slavutych (2017). Foto Metasitu e Teta Tsybulnyk

Foundation (2019). Foto Metasitu

Il Manuale della Decrescita (2019). Foto Metasitu

Cumulo di terra proveniente dall’estrazione di carbone a Dobropilia-Donbass, Ucraina (2018). Foto Metasitu