Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Raffaella Giuliani

Leggi i suoi articoliÈ la n. 13 della collana «Catacombe di Roma e d’Italia», edita dalla Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, collana ufficiale dell’organismo della Santa Sede preposto per diritto concordatario alla cura e alla conservazione delle catacombe cristiane su suolo italiano. Ciò garantisce correttezza di contenuti, la cui creazione viene affidata a esperti riconosciuti non solo in materia di archeologia cristiana, ma in particolare del sito stesso descritto. È proprio il caso del volume di Dimitri Cascianelli, che, attraverso uno stile persuasivo e attraente, ci prende per mano e ci conduce con sicurezza nelle profondità geologiche e soprattutto storiche di questo luogo fondativo della Roma paleocristiana, forte di una profonda preparazione nelle fonti scritturistiche, patristiche e, soprattutto, nell’esegesi iconografica.

I contenuti proposti nella guida si articolano in una prima parte di carattere introduttivo e storico, sulla figura del titolare della catacomba, quel diacono Callisto, poi papa lui stesso (218-222), che per volere del predecessore Zefirino (198-218) fu preposto a quello che, sorto sulla via Appia, era il cimitero della prima comunità cristiana. Il termine usato in antico per riferirsi alle prime necropoli cristiane era appunto quello di «cimitero», dal greco «koimeterion», ossia dormitorio, vocabolo eloquente per significare il sonno temporaneo nella prospettiva della resurrezione. Il termine catacombe, invece, comincia a essere attestato solo nel Medioevo, derivando dall’antico toponimo «ad catacumbas», «presso le cavità», con cui era identificata la località al III miglio della via Appia, sede della memoria degli apostoli Pietro e Paolo e poi della sepoltura di S. Sebastiano ed altri martiri. Quello amministrato da Callisto era dunque «Il Cimitero» per antonomasia, la necropoli ufficiale della Chiesa di Roma, sede di ben 16 tombe di papi, dislocate nel sottosuolo della catacomba e negli edifici di superficie. Cascianelli ha messo a frutto anche le sue recenti ricerche presso la sepoltura di Callisto, che per varie ragioni storiche fu deposto al III miglio della via Aurelia vetus in quello che successivamente prenderà il nome di cimitero di Calepodio.

La volta con l’immagine di Daniele tra i leoni nel Cubicolo Y delle Cripte di Lucina nella Catacomba di S. Callisto, Roma. © Pcas

La volta con l’immagine del Buon Pastore nel Cubicolo E delle Cripte di Lucina nella Catacomba di S. Callisto, Roma. © Pcas

La guida è estremamente aggiornata nel dar conto dei continui progressi della ricerca nel complesso dell’Appia: di particolare importanza la scoperta di una basilica a forma di circo, tipologia architettonica tipica dell’età costantiniana, attribuita sulla scorta delle fonti da Vincenzo Fiocchi Nicolai, che la individuò nelle tracce dell’erba medica nel 1991, a papa Marco, pontefice nel 336. Trovano spazio nella guida anche i contesti espositivi annessi all’esterno della catacomba di S. Callisto, recentemente rinnovati o creati ex novo, quali le due celle tricore, orientale e occidentale, e il Museo della Torretta. La prima parte si conclude con un approfondimento sull’antichissima regione delle cripte di Lucina. Qui Cascianelli mette felicemente a frutto le sue conoscenze in materia iconografica e iconologica, cercando di avvicinare il lettore alla complessità dei sottotesti dell’arte cristiana, evitando anacronismi e facili banalizzazioni.

La seconda parte della guida illustra il percorso normalmente coperto dai visitatori di S. Callisto e qui un grande spazio è dedicato a quella che ancora oggi reca la denominazione che le diede l’archeologo Giovanni Battista de Rossi (1822-94) di «Area Prima», vera area primigenia del Cimitero della Chiesa di Roma. Vi si trovano la cripta dei Papi del III secolo, con le commoventi lapidi funerarie in greco, elegantissime nel loro laconismo, la cripta di S. Cecilia e la serie dei cubicoli dei Sacramenti, vera «biblia pauperum», tra le più antiche testimonianze dell’arte cristiana, risalenti all’età tardoseveriana. La descrizione prosegue con gli altri settori del cimitero: la regione di Milziade, quella di Gaio ed Eusebio, dei martiri Calocero e Partenio, del diacono Severo (che conserva la più antica menzione del termine papa, di derivazione greca), di Santa Sotere e di papa Liberio.

Nella sua narrazione Cascianelli si avvale di una ricchissima veste fotografica (in gran parte opera del bravo Maurizio Necci), frutto di battute recenti e successive ai tanti interventi di restauro, di cui si dà conto, eseguiti nella catacomba. In chiusura di volume un utile glossario ci introduce a quei termini tecnici, in genere in lingua latina, indispensabili per facilitare la comprensione dei contenuti. La guida si è avvalsa della grande esperienza dell’editore d’arte romano De Luca, che ha potuto garantire un prodotto tipografico di alto livello, a costi comunque contenuti, aspetto non secondario vista la destinazione della guida per una delle mete più frequentate in assoluto della Roma cristiana, specie in questo anno giubilare.

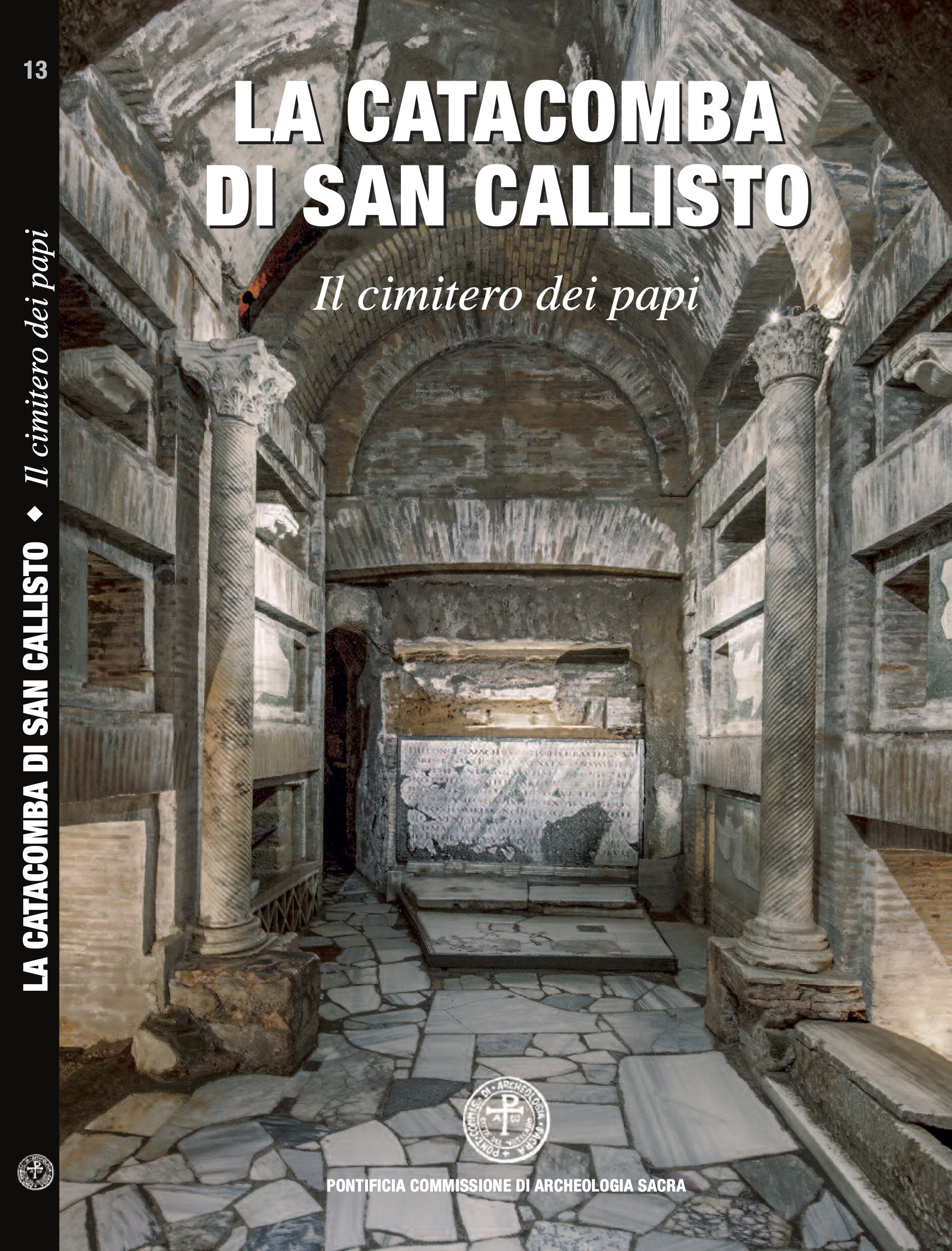

La catacomba di San Callisto. Il cimitero dei papi

di Dimitri Cascianelli, 128 pp., 63 ill. b/n e col., Pontificia Commissione di Archeologia Sacra, Città del Vaticano 2025, € 10

La copertina del volume

Altri articoli dell'autore

Nell’ex Convento di San Rocco del comune siciliano è stato inaugurato il moderno padiglione espositivo con lo strepitoso pavimento musivo del IV secolo, scampato a incaute vendite e acquisito dal demanio che ne promosse il restauro nel 2004

Le recenti nozze veneziane del fondatore di Amazon offrono lo spunto per ripercorrere la storia del cerimoniale nell’epoca imperiale, alcune caratteristiche del quale, dall’anello di fidanzamento al coinvolgimento di parenti e amici alla festa, sono arrivate fino a oggi

È ripartita la nuova campagna di scavo nel sito di via Appia Antica 39, nel cuore del Parco Archeologico e del Parco Regionale, al di fuori delle Mura Aureliane e vicino al Sepolcro di Geta

Salvatore Settis e Giulia Ammannati rileggono la celebre missiva di Raffaello Sanzio e Baldassarre Castiglione indirizzata al papa, testo fondativo e «seminale» per la nascita del concetto moderno di tutela del patrimonio culturale