Sei metri e mezzo di lunghezza, poco meno di quattro di larghezza: sotto una luce algida, la scultura «In Bed» (2005), la cui protagonista, immersa nei suoi pensieri, osserva forse un po’ infastidita chi entra nella mostra di Ron Mueck allestita fino al 10 marzo nella Triennale Milano, si presenta con l’impatto visivo di un monumento per le sue misure colossali ma, al tempo stesso, con la ferialità di una presenza familiare, in virtù dell’assoluta, mimetica verosimiglianza di ogni suo dettaglio, dalla pelle pallida alle occhiaie di chi è (forse) malata o di chi ha (forse) dormito male. Che cosa ci vuole comunicare? Ognuno può proiettare su questo enorme corpo le proprie emozioni.

Certo, quest’opera (acquisita dalla Fondation Cartier pour l’Art Contemporain al tempo della prima personale di Ron Mueck nella sua sede di Parigi) rende manifesto il dispositivo prediletto dal suo autore, che riproduce sì i suoi modelli con una minuzia ossessiva e perturbante (si pensi a «Dead Dad», 1996-97: il corpo nudo, meticolosamente riprodotto ma rimpicciolito, del padre appena scomparso, esposto brutalmente agli sguardi di tutti nella mostra «Sensation: Young British Artists from the Saatchi Collection» alla Royal Academy of Arts di Londra nel 1997), ma ne altera radicalmente le dimensioni.

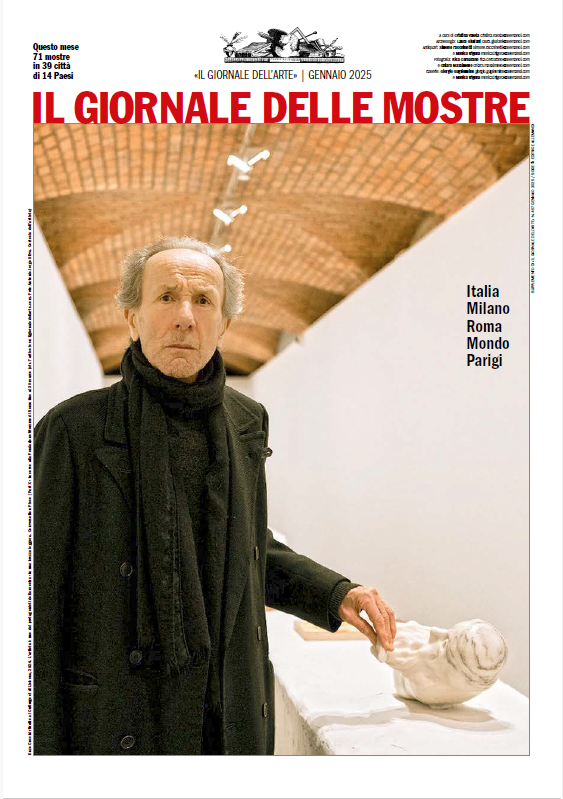

I curatori della prima personale in Italia dell’artista australiano (Melbourne, 1958, vive in Gran Bretagna) Charlie Clark, dello Studio Ron Mueck, e Chiara Agradi, della Fondation Cartier (cui si aggiunge Hervé Chandès, direttore della Fondazione parigina, che presenta la mostra con Triennale Milano) non amano perciò che si parli, per il suo lavoro, di «iperrealismo»: di «surrealismo», se mai, proprio per lo scarto dimensionale rispetto al reale che si ripete ovunque. E che si palesa all’ennesima potenza nell’installazione «Mass» (2017), della National Gallery of Victoria di Melbourne: un ammasso di ciclopici teschi qui posti in dialogo con la candida, conchiusa architettura di Giovanni Muzio, fra i quali ci viene imposto di passare per cogliere da vicino le miserie degli alveoli dentali vuoti, le suture delle ossa del cranio, le cavità delle orbite. I crani di un popolo misterioso di giganti? O, piuttosto, i nostri crani ingigantiti?

Mueck non risponde ovviamente ma, prima di proseguire nel percorso e d’imbattersi nell’altra opera della collezione della Fondation Cartier («Woman with Sticks», 2009: una donna nuda, di piccole dimensioni, inarcata sotto il peso di una fascina di rami compressi sulla pelle vulnerabile del ventre), è bene fermarsi nella sala video, dove si proiettano due film del 2013 e del 2023 del regista e fotografo Gautier Deblonde, uno dei pochissimi, oltre ai suoi assistenti, ammessi nello studio dell’artista. Mueck è infatti riservatissimo, silenzioso come un monaco, come apprendiamo dalle immagini di Deblonde che nell’ultimo film, «Three Dogs, a Pig and a Crow», lo mostra nella quotidianità dell’atelier, dove tutti lavorano in silenzio e gli unici rumori sono quelli degli attrezzi. Le pause? Quando l’artista dispensa prelibatezze, richiamandolo ogni volta con un fischio, a un grosso corvo gracchiante.

I «Three Dogs» e il «Pig» del film sono quelli delle sculture più recenti, che lì vediamo in fieri, e che ora si palesano in mostra: sono i tre cani nerissimi alti tre metri, minaccioso uno, in allarme l’altro, in attesa il terzo, di «En garde» (2023), frutto di un lavoro decennale, e il piccolo gruppo «This Little Piggy» (2023, dal romanzo di John Berger Pig Earth del 1979) tuttora in lavorazione che, insieme, rivelano il «nuovo corso» del lavoro di Mueck, non più una riproduzione lenticolare, quasi morbosa, di figure isolate, ma gruppi di figure umane o animali in reciproca relazione e attraversate da una palpabile tensione: così è con i cani, e così è con gli uomini che, insieme, uccidono il maiale. A chiudere il percorso, il minuscolo «Baby» (2000), 26 centimetri: un neonato tratto da un libro di ostetricia che mostrava il piccolo sollevato per i piedi subito dopo la nascita, ma capovolto da Mueck, che l’ha voluto esporre alla parete, piccolissimo e indifeso, come fosse un crocifisso.

Altri articoli dell'autore

Alla Fondazione Ica una duplice personale di Birgit Jürgenssen e Cinzia Ruggeri: «Negli stessi anni e con risultati diversi, entrambe si sono scontrate con la non permeabilità dei mondi creativi»

L’artista mantovana espone gli sviluppi della sua ricerca in una mostra lunga un anno, eccezione nella programmazione del progetto avviato nel 2018

Dipinta a metà Cinquecento dallo Schiavone, è tornata nella sala 23 della Pinacoteca Ambrosiana di Milano dopo il restauro presso il Centro Conservazione e Restauro «La Venaria Reale»

Nuovi e inediti lavori scandiscono gli spazi della Galleria Fumagalli in occasione della prima personale milanese del giovane artista