Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Olga Gambari

Leggi i suoi articoliNel rimosso della storia italiana c’è anche quella stagione che tra il 1982 e il 1996 vide l’arrivo del virus Hiv-Aids con tutto quello che comportò a livello di vite private, di costume e società, di mondo delle arti che si confrontava con un’epidemia mortale in una dimensione tra vissuto quotidiano, azione e creazione. Solo nel 1997 arrivarono le prime terapie antiretrovirali che permisero alle persone affette di convivere con il virus. Con un progetto corale, che mette insieme sguardi, voci, documenti e opere, una mostra accende una luce su quel periodo dimenticato della storia collettiva: «Vivono. Arte e affetti, Hiv-Aids in Italia. 1982-1996», al Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci di Prato dal 4 ottobre all’11 maggio 2026.

Il suo curatore Michele Bertolino parla della mostra, di cui Intesa Sanpaolo è partner, come di un luogo luminoso, lontano dalla cupezza di un monumento funebre. E parla di vita, di vite, di opere scelte perché in loro l’Aids non è un tema ma un’esperienza, una dimensione del vissuto che insegna molto altro. «L’Hiv è una griglia attraverso cui vedere il mondo. Per questo la mostra è una festa, che non cancella la sofferenza e il dolore ma le rende momento generativo per l’oggi», afferma il curatore. Il lavoro è partito da una ricerca approfondita, dalla condivisione di un progetto che si basa su molti archivi (tra cui quelli dell’«Aldo Mieli» di Carrara e del Mit-Movimento Identità Trans e del Cassero di Bologna) e che è stato realizzato in collaborazione con Valeria Calvino, Daniele Calzavara e i Conigli Bianchi. Coinvolge un comitato scientifico di dieci nomi (da Luca Scarlini a Ida Panicelli, che, quando fu direttrice del Pecci nei primi anni Novanta, trasformò il museo in spazio di comunità per combattere disinformazione e stigma sull’Aids anche istituendo la Giornata di Lotta dell’Aids e con una mostra di Robert Mapplethorpe curata da Germano Celant), ognuno con uno sguardo e un’esperienza, complementari nel creare questa visione.

Corrado Levi, «Paolo Paolo», 1984, collezione privata. Courtesy l’artista

Non è un caso, infatti, che la mostra si apra con l’opera «Un’insidia si annida» (1996) di Gea Casolaro, un grande specchio su cui sono scritti i versi: «Amore, un’InsiDia S’annida/nei tuoi occhi/sulle tue labbra/scotte di febbre/e di fatica/Amore, un’insidia s’annida/è il desiderio di te/e il non poterti amare». «Il rapporto che le artiste e gli artisti hanno avuto con la crisi dell’Hiv-Aids è un discorso molto esplorato e considerato all’estero ma non in Italia, prosegue Bertolino. Quando pensiamo a quel momento nella storia dell’arte abbiamo un canone che è fatto da Keith Haring, David Wojnarowicz, Zoe Leonard, Felix González-Torres... Mi sono chiesto come fosse possibile che nessun artista italiano avesse affrontato la questione, dal momento che abbiamo nomi noti come Dario Bellezza e Pier Vittorio Tondelli, morti di complicazioni da Aids, che ne avevano parlato: penso alla poesia del primo dal titolo “Aids” o al romanzo Camere Separate del secondo». E infatti ce ne sono, protagonisti di questa mostra che crea una conversazione tra figure e linguaggi, come il video che porta in mostra l’opera teatrale «In exitu» ispirato all’omonimo testo di Giovanni Testori del 1988, dove il giovane Gino Riboldi muore per droga, abbandonato in un bagno della Stazione Centrale di Milano. O il cortometraggio commissionato al regista Roberto Ortu che dà voce a scrittori e poeti attraverso letture di artiste, attrici, attivisti ma anche persone comuni, «precipitandoci così, con la poesia, nel tessuto della vita quotidiana contemporanea», precisa Bertolino.

Tre sale monografiche sono dedicate a Nino Gennaro, Francesco Torrini e Patrizia Vicinelli, vite esemplari che attraversarono quegli anni, sempre in zone di margine e ora dimenticati, che raccontano della comunità artistica di allora, della dimensione politica e sociale, dell’attivismo. «Una comunità molto colpita che però non riuscì a creare un gruppo unitario, con una struttura che permettesse di costruire un discorso collettivo. Anche se già conteneva in nuce quell’idea di “famiglia queer”, con le reti di supporto che nascevano nel prendersi cura dell’altro come atto d’amore gratuito, che sarà poi coniato anni dopo da Michela Murgia», conclude il curatore. Sicuramente anche a causa di un certo bigottismo italiano che abbinava il virus all’omosessualità e alla droga, e di quel cattolicesimo strutturale latente anche in ambiti laici. Ci sono anche opere di Roberto Caspani, Luciano Bartolini, Maurizio Vetrugno, Porpora Marcasciano (fondatrice del primo Movimento Transessuale in Italia e per anni alla guida del Mit, candidata al Premio Nobel per la Pace 2025), La Nina e Ottavio Mai. E nomi internazionali che ebbero un’interazione diretta con la scena italiana, per esempio John Giorno, Derek Jarman, Nan Goldin, le opere di Walter Robinson proposte a Milano da Corrado Levi (anch’egli in mostra) nel 1984. E Gran Fury con i suoi manifesti esposti con grande scandalo alla Biennale di Venezia del 1990 e per la prima volta da allora ripresentati in Italia. Uno per tutti: «Kissing Doesn’t Kill: Greed and Indifference Do» (Baciare non uccide, l’avidità e l’indifferenza sì).

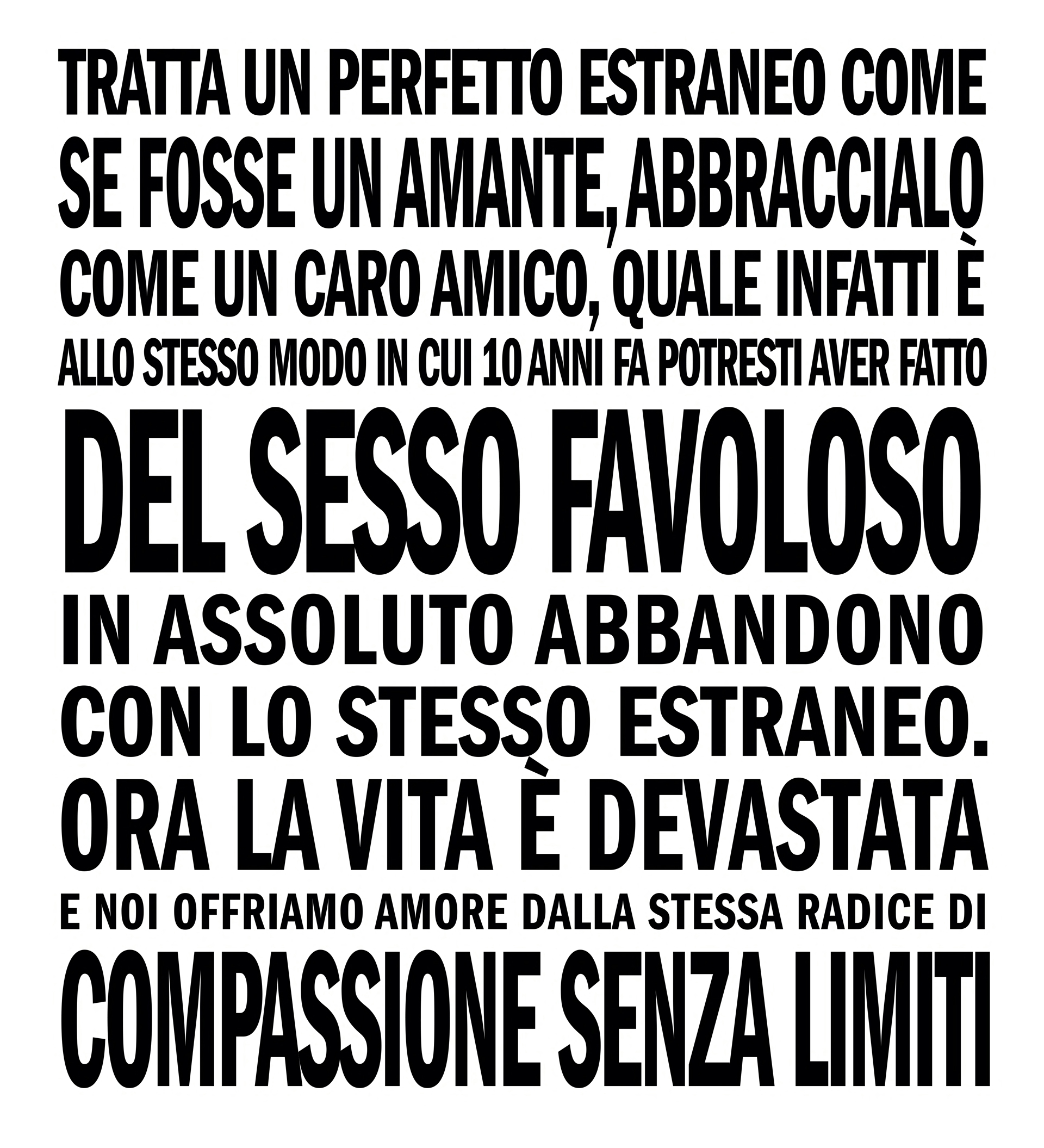

John Giorno, «Tratta un completo estraneo come se…», 1993. Courtesy Giorno Poetry System