Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Gianfranco Ferroni

Leggi i suoi articoliARTICOLI CORRELATI

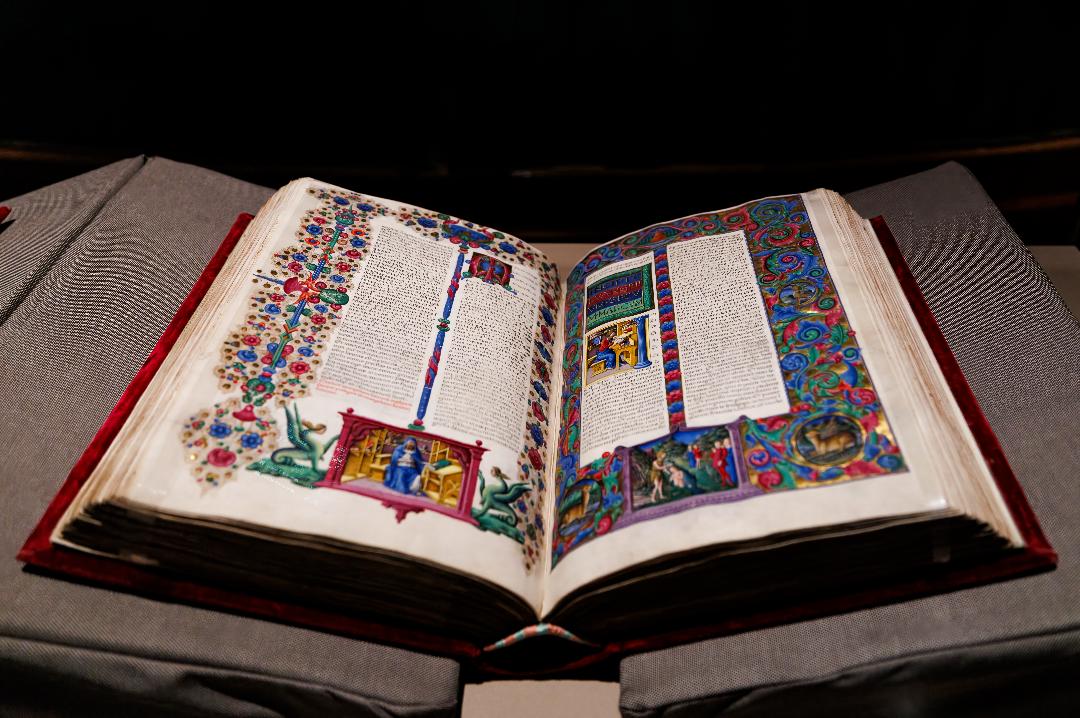

La Bibbia di Borso d’Este è a Roma, nella sala Capitolare della Biblioteca del Senato. Dal 14 novembre sarà visibile al pubblico la mostra «Et vidit Deus quod esset bonum», dedicata a una delle più alte espressioni della miniatura rinascimentale, custodita alle Gallerie Estensi di Modena ed eccezionalmente esposta fino al 16 gennaio del prossimo anno. L’evento, promosso dal Senato della Repubblica in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Cultura, le Gallerie Estensi, il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo e l’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, segna il ritorno a Roma della Bibbia di Borso d’Este a oltre un secolo dal suo rientro in Italia, reso possibile nel 1923 da Giovanni Treccani, imprenditore e mecenate che salvò il manoscritto dalla dispersione sul mercato internazionale. Realizzata tra il 1455 e il 1461 da Pietro Paolo Marone, Taddeo Crivelli e Franco dei Russi, la Bibbia di Borso d’Este è considerata un capolavoro dell’arte rinascimentale per ricchezza iconografica, qualità dei pigmenti, come il prezioso «lapislazzuli oltremare», e complessità del sontuoso apparato illustrativo.

Nel 2025, in occasione del Giubileo, 102 anni dopo il ritorno in Italia e nel centenario della sua prima esposizione al pubblico nella città di Modena, la Bibbia torna per un breve periodo a Roma, nella Biblioteca del Senato, a Palazzo della Minerva. Inaugurazione, nel Senato della Repubblica guidato da Ignazio La Russa, con il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il sottosegretario al Ministero della Cultura Gianmarco Mazzi, il commissario straordinario per il Giubileo, Roberto Gualtieri, il pro-prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione della Santa Sede monsignor Rino Fisichella, il presidente dell’Istituto della Enciclopedia Italiana Carlo Ossola, la direttrice delle Gallerie Estensi Alessandra Necci. L’evento ha un carattere di eccezionalità, poiché il manoscritto viene esposto al pubblico solo in rarissime occasioni. È anche un ritorno simbolico: fu proprio a Palazzo della Minerva che, nel 1923, Treccani incontrò il ministro Giovanni Gentile e fu da questi convinto a farsi carico dell’acquisto della Bibbia di Borso d'Este. E fu a Palazzo della Minerva che la donazione venne formalizzata, con atto di stipula del 3 novembre 1923, cofirmato da Gentile e Treccani.

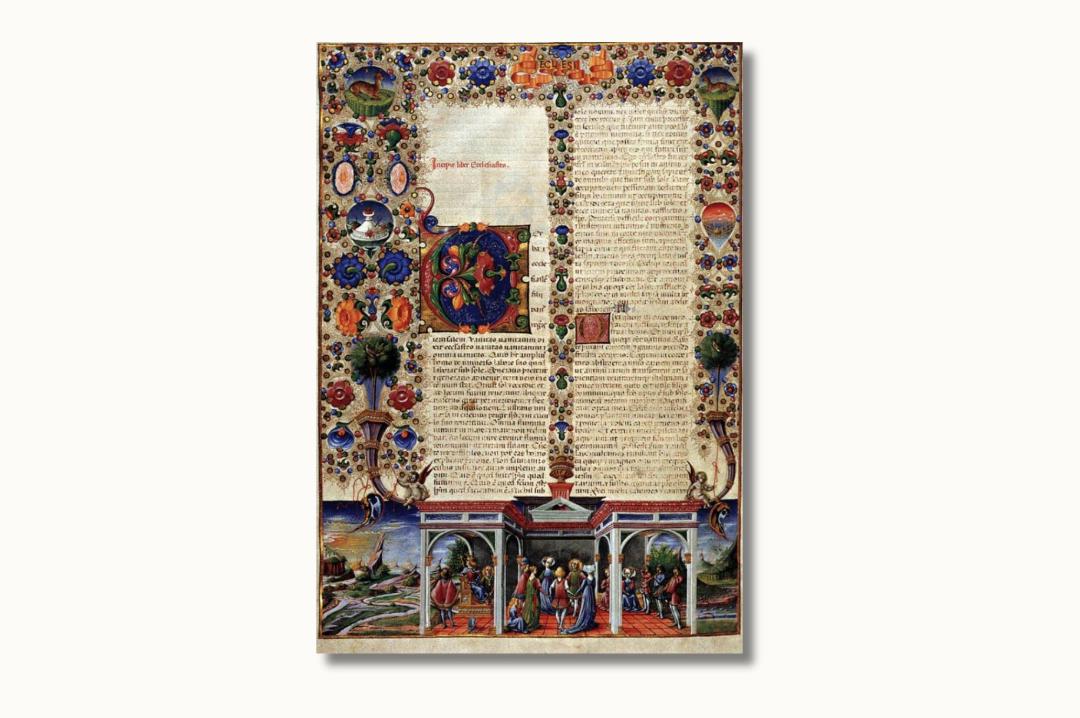

Nel cuore del Rinascimento italiano, tra il 1455 e il 1461, a Modena, su commissione del duca Borso d'Este, fu realizzata un’opera destinata a diventare il simbolo della magnificenza della sua corte: una Bibbia manoscritta, straordinariamente miniata, che celebrasse la Parola di Dio e, insieme, la gloria della dinastia estense. Si trattò di un’impresa senza precedenti sotto il profilo economico e organizzativo, di cui resta testimonianza nei registri contabili della corte. Quasi il 90% della spesa totale fu riservato all’illustrazione miniata. Per tale progetto, Borso si assicurò un’équipe di altissimo livello: il calligrafo lombardo Pietro Paolo Marone e i principali miniatori Taddeo Crivelli e Franco dei Russi, affiancati da maestri come Girolamo da Cremona e Guglielmo Giraldi. La straordinarietà dell’opera emerge soprattutto dalla sua eccezionale qualità artistica: un capolavoro che unisce valore sacro, rilevanza storica, pregio materiale e raffinatezza estetica.

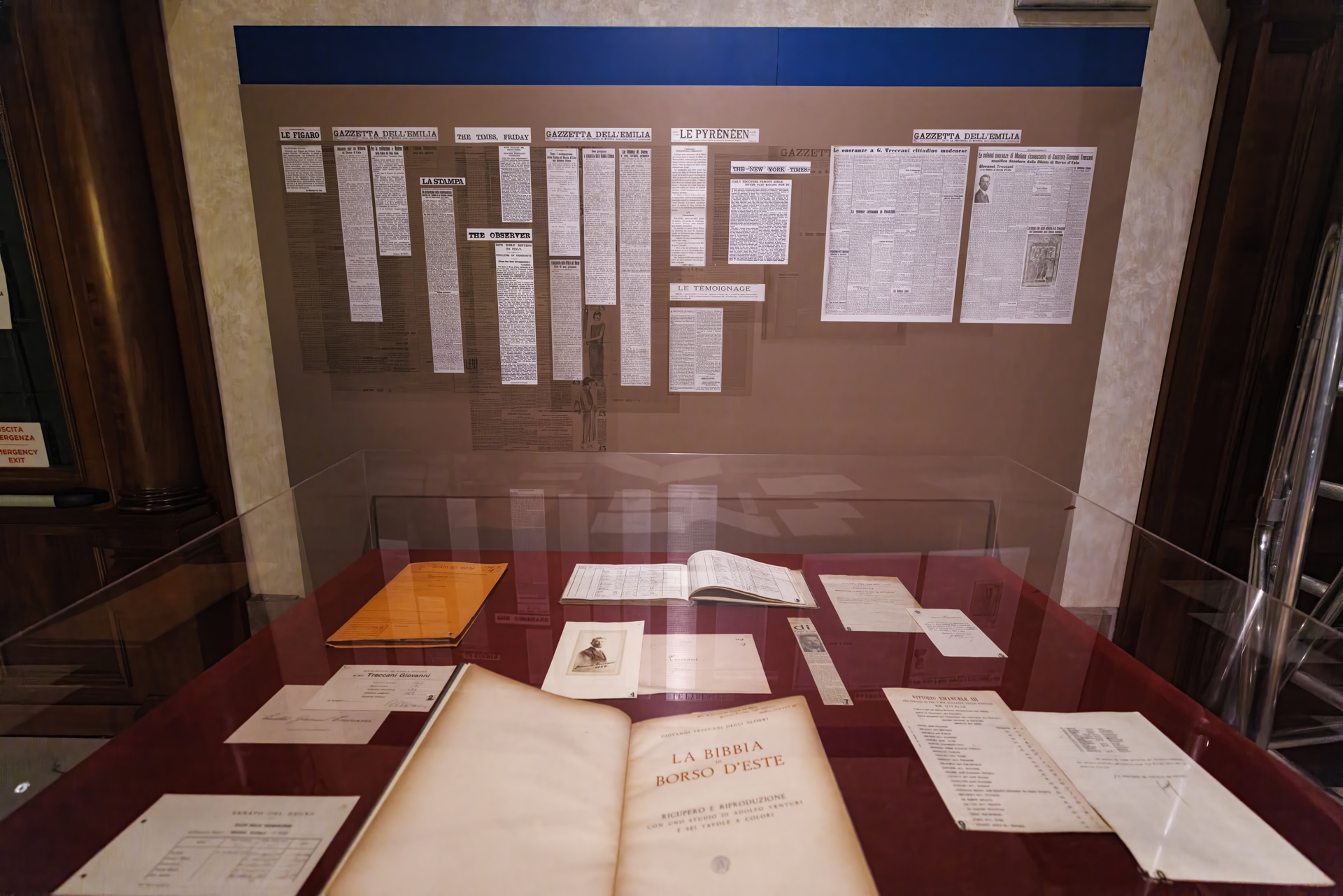

Una veduta della mostra «Et vidit Deus quod esset bonum» nella sala Capitolare della Biblioteca del Senato a Roma

Sono oltre seicento le carte dipinte su recto e verso. La scelta di incorniciare anche le carte interne con fregi e l’uso di pigmenti costosissimi, come il lapislazzuli proveniente dall’Afghanistan, testimoniano l’incomparabile valore artistico e spirituale dell’opera.

Dopo la devoluzione di Ferrara, il passaggio del governo della città allo Stato pontificio, nel 1598, la Bibbia seguì la dinastia estense a Modena, dove fu custodita nella Biblioteca Estense, con l’eccezione del periodo napoleonico, durante il quale i duchi ripararono a Treviso, portando con loro il prezioso manoscritto, ricollocato poi a Modena solo nel 1831. Nel 1859 l’ultimo duca, Francesco V d’Austria-Este, fuggì a Vienna portando con sé numerosi tesori, tra cui la Bibbia di Borso. Nel 1868, una convenzione tra Italia e Austria sancì la restituzione di molti beni, ma tre codici miniati, tra cui la Bibbia, furono trattenuti dagli Asburgo. Dopo la Prima guerra mondiale e la dissoluzione dell’Impero austro-ungarico, l’arciduca Carlo I, in esilio in Svizzera, portò con sé la Bibbia.

Nel 1922, alla morte di Carlo, la vedova Zita di Borbone-Parma decise di venderla, affidandosi all’antiquario Gilbert Romeuf di Parigi. Questo suscitò l’interesse di collezionisti internazionali, secondo quanto riferiscono le cronache dell’epoca, in particolare americani. Fu Giovanni Treccani, imprenditore e mecenate, a salvare la Bibbia dalla dispersione. Informato della vendita da Giovanni Gentile, allora ministro della Pubblica Istruzione, Treccani si recò a Parigi e il primo maggio 1923 acquistò la Bibbia per 3,3 milioni di franchi francesi.

«Bastò aprirne uno a caso, perché rimanessi abbagliato dalla bellezza incomparabile dei disegni, dalla freschezza purissima dei colori, dalla ricchezza smagliante delle miniature su fondo oro. L’opera non sembrava vecchia di quasi cinque secoli, ma recentissima, tanto limpidi erano i colori nelle loro sfumature stupende, con queste parole Giovanni Treccani descrive il suo stato d’animo quando a Parigi può finalmente ammirare per la prima volta l’opera. Iniziammo religiosamente l'esame del primo volume, tra la commozione generale; ad ogni pagina erano esclamazioni di meraviglia. Nessuno di noi aveva mai visto nulla di simile. Appassionato come sono di opere d'arte e di libri, trovandomi davanti a quel singolarissimo monumento di bellezza e di magnificenza, mi sentivo commosso fino alle lacrime».

Il manoscritto fu portato a Milano, poi a Roma, dove fu presentato al re Vittorio Emanuele III. Il 3 novembre 1923, Treccani formalizzò la donazione allo Stato italiano. Per ospitare l’opera si candidarono Roma, Milano, Ferrara e Modena. Anche grazie all’attivismo del direttore della Biblioteca Estense, Domenico Fava, il codice fu assegnato a Modena, dove tornò nel 1924. Quel «dono che resterà memorabile attraverso i secoli per la sua importanza e il suo valore», come lo definì Fava, ebbe un posto d’onore nella sala Mostre, in cui fu allestita la mostra bibliografica permanente il 19 aprile 1925 alla presenza di Treccani e di Giovanni Gentile.

Un momento dell’inaugurazione della mostra «Et vidit Deus quod esset bonum» nella sala Capitolare della Biblioteca del Senato a Roma