Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Giorgia Aprosio

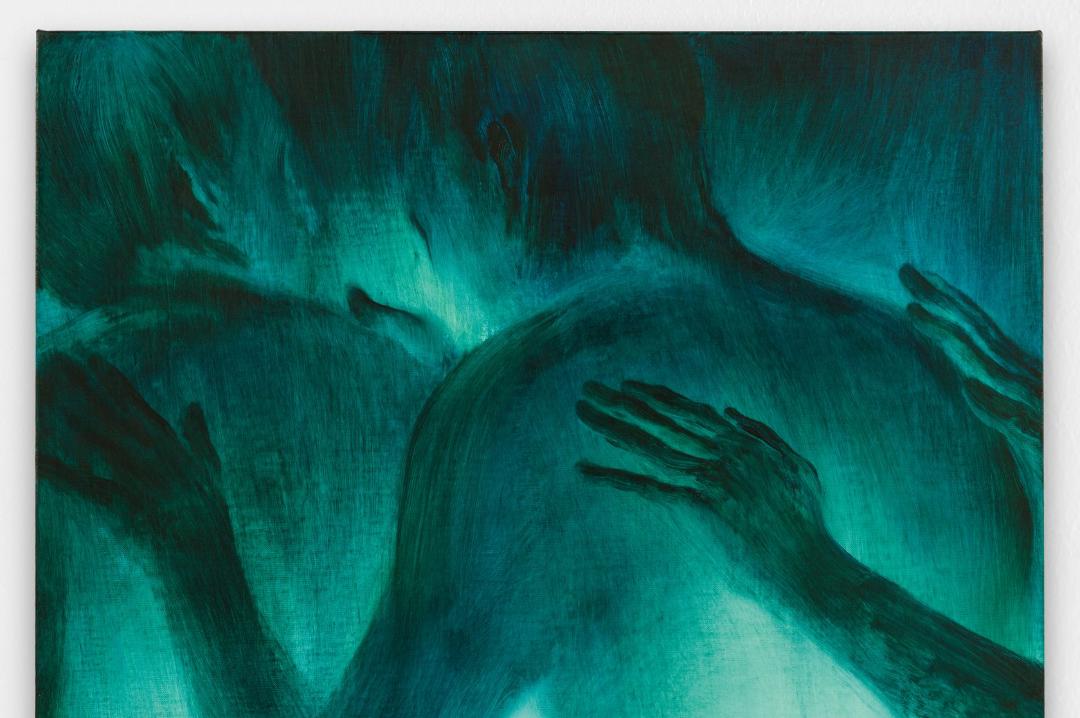

Leggi i suoi articoliLa pittura di Xie Lei (Cina, 1983) è un esercizio di tensione, un corpo a corpo tra anima e materia. Le sue opere oscillano tra ombre profonde e bagliori iridescenti, epifanie improvvise che squarciano l’oscurità. Da fondali scuri emergono corpi attraversati dalla luce: apparizioni evanescenti e sensuali che, nella loro fugacità, sembrano promettere allo spettatore una verità più profonda, prima di svanire nuovamente, inghiottite dal buio. Le sue opere sono state esposte in numerose istituzioni internazionali tra cui Fondation Louis Vuitton (Parigi), MO.CO (Montpellier), CAPC (Bordeaux), Villa Noailles (Hyères), Collection Lambert (Avignone), MAC VAL (Vitry-sur-Seine), Langen Foundation (Neuss), Musée National d'Histoire de l'Immigration (Parigi) e Fondation Ricard (Parigi) e fanno parte di prestigiose collezioni pubbliche e private tra cui Thyssen-Bornemisza Art Contemporary (Vienna), MAC VAL, Albertina Museum (Vienna) e X Museum (Pechino).

Lo abbiamo incontrato a Parigi, dove vive e lavora dal 2006, in vista dell'apertura della mostra dei finalisti del Prix Marcel Duchamp 2025 (26 settembre 2025 - 22 febbraio 2026), quest'anno eccezionalmente ospitata al Musée d'Art Moderne de Paris.

L’annuncio del vincitore è previsto per il 23 ottobre 2025, durante la fiera Art Basel Paris al Grand Palais, dove Xie Lei presenterà una selezione di dipinti recenti presso lo stand della galleria Semiose.

La sua storia è fatta di continue evoluzioni, movimenti, passaggi, punti di svolta personali. Uno dei primi è stato geografico: c'è qualcosa che ha sentito di dover "dimenticare" per trovare il suo linguaggio attuale?

Sono nato nel 1983 nella provincia dell’Anhui, in Cina, e ho studiato alla Central Academy of Fine Arts di Pechino. Quando sono partito a 23 anni non ero un nomade — lo sono diventato dopo, come molti giovani artisti. Ho studiato in Francia, vissuto sei mesi a New York e poi a Londra per il dottorato. Credo di aver assorbito qualcosa da ognuno di questi luoghi, ma non è certo la lista delle città a definire il percorso: conta piuttosto come questi spostamenti mi abbiano costretto a guardare dentro me stesso.

Geograficamente quindi, ma anche esistenzialmente.

Esattamente. Se guardi chi sono e cosa faccio, ti accorgi che qui sta il cuore di un paradosso: sono un pittore, e la mia pratica richiede uno studio, uno spazio fisso. Eppure, mentre tutti parlano dell’“artista nomade”, io ho sempre sentito una forte tensione tra movimento e radicamento. L’opposto di “nomade” sarebbe “sedentario”, ma anche quando sono in studio non mi siedo mai: dipingo sempre in piedi. Questa doppia condizione — viaggiare e fermarsi, muoversi e restare, avvicinarsi e allontanarsi — è parte integrante della mia identità artistica. Forse è per questo che, alla fine, ho scelto Parigi come casa. Ed è già quasi vent’anni ormai…

Le scene che dipinge non hanno mai un contesto o una narrazione definita. Si svolgono in spazi mentali, carichi di simboli, dove il significato rimane sospeso, mai completamente risolto. E forse è per questo che il suo lavoro viene spesso descritto come "onirico".

La parola onirico ha accompagnato il mio lavoro per molti anni, non solo nelle letture del pubblico, ma anche nelle mie riflessioni. Preferisco però riferirmi a un’espressione francese: entre chien et loup — “tra cane e lupo”. È un’immagine che indica quel momento del giorno, il crepuscolo, quando la luce è incerta e le forme si confondono: uno spazio sospeso tra giorno e notte. Ed è proprio quel regno ambiguo che esploro da oltre un decennio.

L'ambiguità di cui parla si traduce in atmosfere cariche di tensione, tormento, carne, desiderio. C'è ben poco di etereo. Come vive letture così contrastanti del tuo lavoro?

Non si tratta mai di illustrare sogni: sarebbe troppo semplice. Se devo scegliere, i miei dipinti assomigliano piuttosto a incubi. Ciò che mi interessa non è il sogno in sé, ma — come hai detto tu — la tensione, il tormento, l’incertezza; quel momento di passaggio, quell’impulso che ci spinge inesorabilmente verso cose e persone. In una parola: il desiderio. E con esso tutto ciò che è difficile, se non impossibile, da raccontare o rappresentare.

Fare della ricerca dell'irrappresentabile una parte centrale del proprio lavoro per un pittore non è un altro grande paradosso?

La pittura dà forma a qualcosa di immateriale, a ciò che può essere visto ma non toccato. È proprio quello lo spazio che esploro — non solo perché sono un pittore, ma perché la pittura stessa offre questa possibilità.

Prendi il cinema, per esempio: lì c’è una storia, una struttura, una sceneggiatura. Nella pittura no. Non esiste uno storyboard. Non direi mai “questa è la storia dietro il dipinto”, perché significherebbe ridurlo, confinarlo.

Forse è proprio questo il potere della pittura: la sua capacità di resistere alla spiegazione. Ed è quello che cerco, continuamente, anche ora, mentre parliamo.

Un dipinto forse non deve raccontare una storia, ma certamente ne ha una. Quindi, come nasce una sua opera?

Parte sempre da un’idea. Può essere una parola, qualcosa che vedo, sento o ascolto — nella musica, nel cinema, nella vita quotidiana. A volte le idee sono banali e, onestamente, mi piace così: mi piace partire da ciò che è ordinario per cercare lo straordinario che vi si nasconde.

Per esempio, all’inizio della mia serie più recente, Temptation, riflettevo sul significato profondo di quella parola: desiderio, frustrazione, la linea sottile tra fantasia e controllo. Volevo esplorarla spogliandola di ogni connotazione religiosa o culturale, per trovarne l’essenza, per vederla nuda. Liberare un’idea dai pregiudizi richiede tempo: a volte un mese, a volte tre, prima che l’immagine prenda forma e diventi abbastanza chiara per iniziare a dipingere.

Durante questo periodo lavoro con quaderni, raccogliendo frammenti, schizzi, pensieri — li chiamo tracce. Sfogliandoli, noterai che alcune immagini si ripetono. Non sono disegni preparatori: per me sono compagni di viaggio, e alcuni mi accompagnano per anni.

Quando arriva il confronto con la tela?

Solo quando mi sento pronto. Scelgo il formato e preparo personalmente la tela. Poi affronto la superficie bianca. Dipingo in modo diretto, istintivo, fisico. Non lavoro mai su più tele contemporaneamente: mi concentro su una sola finché non la sento quasi completa.

Il processo è particolarmente evidente in alcune serie. Nachtgesänge (2024), per esempio, è dichiaratamente ispirata all'omonima poesia di Hölderlin. Cosa la lega a quei versi così oscuri, frammentati, così al limite del linguaggio?

I miei dipinti nascono spesso da ciò che leggo, ma mai in modo letterale. Hölderlin mi accompagna dall’adolescenza, ancor prima che potessi leggere i suoi versi in tedesco. I suoi Nachtgesänge mi colpirono subito, già in traduzione, ma imparare la lingua mi ha aperto a una comprensione più profonda della loro intensità. Quelle poesie hanno un’intimità che sento molto vicina alla mia ricerca dottorale sul sublime e sul romanticismo oscuro: quella fascinazione per il pericolo e l’incertezza.

La serie è nata durante la mia residenza a Villa Medici, dove le tempistiche serrate hanno concentrato quell’intensità in piccoli formati. L’iconografia esplora l’omosessualità in Italia, intrecciando storia e contemporaneità, tra ciò che si dice e ciò che resta celato, tra oscurità e desiderio.

Per Hölderlin, il desiderio cova nell'uomo fino a diventare sofferenza, una sorta di rovina luminosa. È così anche per il suo lavoro?

I versi di Hölderlin oscillano tra desiderio e sacrificio, quasi come una scommessa. Ed è proprio la nozione di sacrificio che trovo affascinante. Qualche anno fa ho scoperto San Juan de la Cruz, uno dei più importanti mistici cristiani. I suoi scritti non sono facili da comprendere, sia per l’epoca sia per la profondità spirituale. Eppure, anche senza alcun riferimento diretto alla religione, qualcosa in quelle parole mi ha toccato profondamente.

L'oscurità nelle sue opere è uno spazio vibrante, capace di attrarre ma anche di mettere in guardia. Che significato ha per lei la notte? E cosa rappresenta invece la luce?

La notte mi ha sempre affascinato, ma non in senso morboso o inquietante. La percepisco piuttosto come una soglia, un limite sfuggente. Immagina di trovarti davanti a una porta appena socchiusa, in una stanza completamente buia: vuoi sapere cosa c’è dietro, hai paura, ma sei irresistibilmente attratto. È la stessa sensazione che provo quando si crea una comprensione profonda con qualcuno. Quel senso di attrazione, di mistero, è fondamentale per me.

Quanto alla luce, non la intendo come illuminazione letterale, ma come vibrazione, energia interna. Ho passato più di vent’anni a inseguire quel tipo di bagliore interiore — una luminosità che percepisco come emanante dalla tela stessa. È anche per questo che ho smesso di usare il pigmento bianco: la luce che vedi nei miei dipinti proviene dal gesso con cui preparo la tela. Ho quasi completamente abbandonato anche il nero.

Le sue figure non hanno mai volti completamente riconoscibili. Anche quando i tratti sono più definiti, sembrano trasformarsi nell'estasi o nella tragedia — come se qualcosa di più grande dell'individuo prendesse il sopravvento. Cosa cerca di evocare o esplorare cancellando l'identità?

La cancellazione del volto va ben oltre la singola persona. Le figure diventano irriconoscibili: potrebbero essere me, potresti essere tu. C’è un’indefinitezza anche nel genere, forse una sfumatura maschile, ma mai netta. Non mi interessa il ritratto tradizionale. Anche quando un volto emerge, non è mai davvero di quella persona: parla di qualcosa di più profondo, universale.

Non si tratta nemmeno di fluidità di genere intesa come moda o tendenza, ma di anonimato. Come le figure mascherate nei film — Il Fantasma dell’Opera, per esempio: la maschera apre uno spazio che trascende l’individuo, dischiudendo un senso più ampio e condiviso.

Nella serie Indulge (2024) c'è qualcosa di quasi "baconiano" nei volti contorti, nelle mani che trattengono, negli orifizi sotto pressione. La violenza qui sembra non solo interna, ma impressa nel corpo stesso. Che tipo di conflitto esplorano queste opere?

Sì, la violenza attraversa a volte il mio lavoro, e non solo quella psicologica. Alcuni dipinti sono stati letteralmente innescati da immagini di eventi concreti, tragedie sociali, corpi deformati dall’orrore — come l’assassinio di George Floyd o le vittime degli attacchi chimici in Siria. Non si tratta però di riprodurre o sfruttare la violenza. Quegli eventi sono piuttosto una scintilla, un punto di partenza, mai il contenuto o il messaggio dell’opera stessa.

Ancora una volta, parlano di ciò che è irrappresentabile: l’orrore, la paura, l’inesprimibile. Perché è proprio lì che, per me, la pittura comincia.

In Rescue (2022) affronta il mito della caduta di Icaro, ma il titolo suggerisce una tensione inaspettata, quasi un gesto di speranza. Il suo Icaro non cade soltanto: ci fa chiedere, potrebbe ancora essere salvato?

È la prima volta che ne parlo così apertamente. Fin dall’infanzia faccio sogni in cui volo: non in alto, ma come se fluttuassi appena sopra il suolo, galleggiando nell’aria. Questa sensazione mi accompagna da sempre e forse è per questo che sono stato attratto da figure alate come Icaro, Ganimede o gli angeli, pur non appartenendo alla mia cultura.

Anni fa ho trovato un’incisione, probabilmente di un artista fiammingo minore, che ho conservato sapendo che prima o poi l’avrei usata. Nel dipingere Rescue ho trasformato Icaro in una versione di me stesso: un corpo maschile che cade nell’aria o rimbalza sull’acqua. Pensavo alle sensazioni evocate dai miei sogni, ma avevo in mente anche le immagini delle tragedie migratorie in mare. Non volevo però che l’opera diventasse un’immagine politica esplicita, quindi ho mantenuto questo riferimento come qualcosa di personale. Eppure, quando è stata esposta alla Bibliothèque Nationale de France, il pubblico l’ha immediatamente associata alla migrazione, cosa che mi ha sorpreso, dato che non ne avevo mai parlato apertamente.

Cosa puoi rivelarci in anteprima dell'apertura della mostra del Prix Marcel Duchamp 2025? Le opere che presenterà segnano uno spostamento o una continuazione rispetto alle serie precedenti?

Anche in questo caso sto rivelando qualcosa che non è ancora pubblico, e che in realtà si collega a ciò di cui abbiamo appena parlato. È sorprendente come questo tema continui a riaffiorare...

Fall è allo stesso tempo il titolo della mia mostra per il Prix Marcel Duchamp e il suo tema centrale. In inglese fall può essere sia un sostantivo che un verbo. Omettendo l’articolo the, ne ho resa l’ambiguità particolarmente significativa.

La mostra aprirà il 26 settembre, e sono felice di condividerla con Bianca Bondi, Eva Nielsen e Lionel Sabatté, in un progetto curato da Julia Garimorth e Jean-Pierre Criqui. Lo spazio sarà suddiviso in cinque sezioni: una collettiva come introduzione, seguita da una mostra personale per ciascuno di noi, che è anche, in un certo senso, una dichiarazione.

Presenterò sette grandi dipinti, ciascuno di 2,70 × 2,05 metri. Ognuno raffigura una figura nell’atto di cadere: fisicamente, metaforicamente, psicologicamente. Non l’atterraggio, non la fine, ma quel momento sospeso, incerto.

Posso anticipare che ci sarà anche un’ottava opera, come introduzione, su richiesta dei curatori. Ha la stessa altezza, ma è molto stretta. Continuerà a esplorare l’idea della caduta come movimento, rottura e… possibilità.

Xie Lei Portrait, 2025 Photo : Esmire & Erwan Courtesy Semiose, Paris

Xie Lei Fábula I, 2025 Huile sur toile / Oil on canvas 50 × 65 cm — 19 11/16 × 25 9/16 inches Photo : A. Mole Courtesy Semiose, Paris

Xie Lei Rescue, 2022 Huile sur toile / Oil on canvas 205 × 160 cm — 80 6/8 × 63 inches Photo : A. Mole Courtesy Semiose, Paris