Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Due maestri dell’arte del ’900, Giacomo Balla (1871-1958) e Piero Dorazio (1927-2005), di generazioni diverse ma uniti dalla passione comune per la resa della luce in pittura; una curatrice d’eccezione, Gabriella Belli, prima fondatrice e direttrice del Mart di Trento e Rovereto, poi direttrice di tutti i Musei Civici di Venezia; un allestimento firmato Mario Botta e una sede di prestigio come la Collezione Giancarlo e Danna Olgiati, che si apre proprio accanto al LAC e dove i due collezionisti espongono parte della loro raccolta (tra le più importanti nell’ambito dell’arte italiana, ma non solo, dal primo ’900 a oggi; collezioneolgiati.ch).

E, in filigrana, la figura di Giuseppe Ungaretti, da cui è preso a prestito il titolo (da un componimento del volume La luce. Poesie 1914-1961, con litografie a colori di Dorazio, amico caro del poeta): la mostra «Balla ’12 Dorazio ’60. Dove la luce» (catalogo Mousse Edizioni, con testi di Gabriella Belli, Francesco Tedeschi, autore del Catalogo Ragionato di Piero Dorazio, e Riccardo Passoni, direttore della Gam di Torino, dove si conservano i fogli più importanti di Giacomo Balla), che si apre a Lugano dal 24 settembre al 14 gennaio 2024, racchiude in sé un gran numero di eccellenze, che la rendono un unicum prezioso.

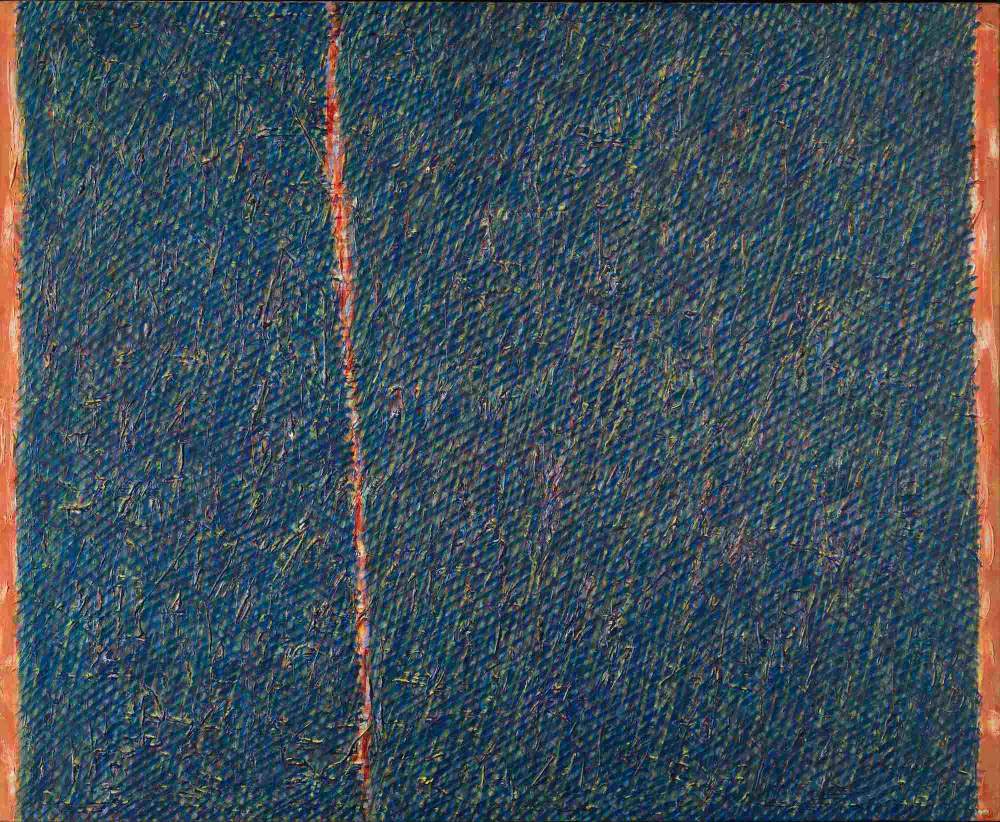

Anche perché, spiega Gabriella Belli a «Il Giornale dell’Arte», «si riferisce rigorosamente a due brevi stagioni dei due autori, e a quelle soltanto: le “Compenetrazioni iridescenti” che Balla realizzò a Düsseldorf nel 1912, ospite dei collezionisti e amici Löwenstein, e le “Trame luminose” che Dorazio espose alla Biennale del 1960, che conobbero un enorme successo presso i collezionisti ma che l’artista presto abbandonò, proprio come Balla aveva fatto con i suoi studi sulla luce del 1912 (“iridi” li chiamava), in cui recuperava gli elementi segnici triangolari da sempre utilizzati nella rappresentazione dello spettro dell’iride, riformulandoli però in composizioni protoastratte, com’è provato dalla lettura che ne daranno gli artisti successivi, Dorazio per primo.

Tanto che, se si ingrandisce la texture delle sue “Trame”, tra le linee orizzontali, verticali, oblique che s’intersecano, si vedranno emergere dei triangoli di luce». Un confronto rigoroso («ideato da Danna Battaglia», precisa Belli), non costruito sull’empatia ma su basi storiche, sebbene «per Dorazio, puntualizza la curatrice, si tratti di un fatto più concettuale, per Balla di una trascrizione cromatica del fenomeno luminoso».

I due artisti si conoscevano bene perché Dorazio, nella Roma degli anni ’50, andava spesso in via Oslavia a trovare il vecchio maestro dimenticato da tutti, che aveva ormai abbandonato non solo quella breve e folgorante ricerca sulla luce (per dedicarsi subito alle «Velocità astratte») ma aveva ripudiato da lungo tempo anche il Futurismo, tornando a una figurazione tradizionale. Dorazio, però, guardava proprio a quel lontano Balla.

Come conferma Valentina Sonzogni, direttrice dell’Archivio Piero Dorazio, «l’idea davvero azzeccata di questa mostra è stata di mettere in relazione le “Compenetrazioni iridescenti” del 1912 di Balla con i “Reticoli” di Dorazio del 1960: in tal modo si è potuto identificare lo sguardo di Dorazio, capire ciò che guardava dell’opera di Balla. E che Dorazio amasse molto Balla è provato dalle molte azioni che mise in atto per tenere viva la memoria del vecchio maestro, dedicandogli mostre e proponendo acquisizioni di sue opere al MoMA e (attraverso sua moglie, la studiosa Virginia Dortch Dorazio) alla celebre collezionista Lydia Winston Malbin. Sebbene non se ne sia poi fatto nulla.

E ancora nel 1971, in occasione della collettiva “Omaggio a Balla” nella galleria romana Editalia, in piazza del Popolo, Dorazio avrebbe rammentato le sue visite a casa Balla negli anni ’50, quando scriveva: “non un critico d’arte, non un mercante, non un direttore di museo (salvo Alfred Barr di New York) e solo due o tre artisti, per esempio Mannucci, gli facevano ogni tanto visita. Molti pensavano che fosse morto già da tempo o che la sua arte fosse troppo banale o troppo astrusa. A Roma era il più grande pittore vivente”».

A risolvere il problema dell’accostamento delle opere di Balla, di non grandi dimensioni (alcune minuscole, come la cartolina all’allievo Gino Galli, incunabolo di quella ricerca, cui si aggiungono lavori preziosi di maggiore formato giunti dalla Gam di Torino e dal Mart di Trento e Rovereto) e delle grandi tele di Dorazio, ha provveduto da par suo Mario Botta, con un allestimento fondato anch’esso sulla figura del triangolo, che mette in relazione, senza interferenze, i lavori dei due maestri.

«Crack verde [Senza titolo]» (1959), di Piero Dorazio. Collezione Intesa San Paolo. © 2023, ProLitteris, Zurigo