Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Elena Franzoia

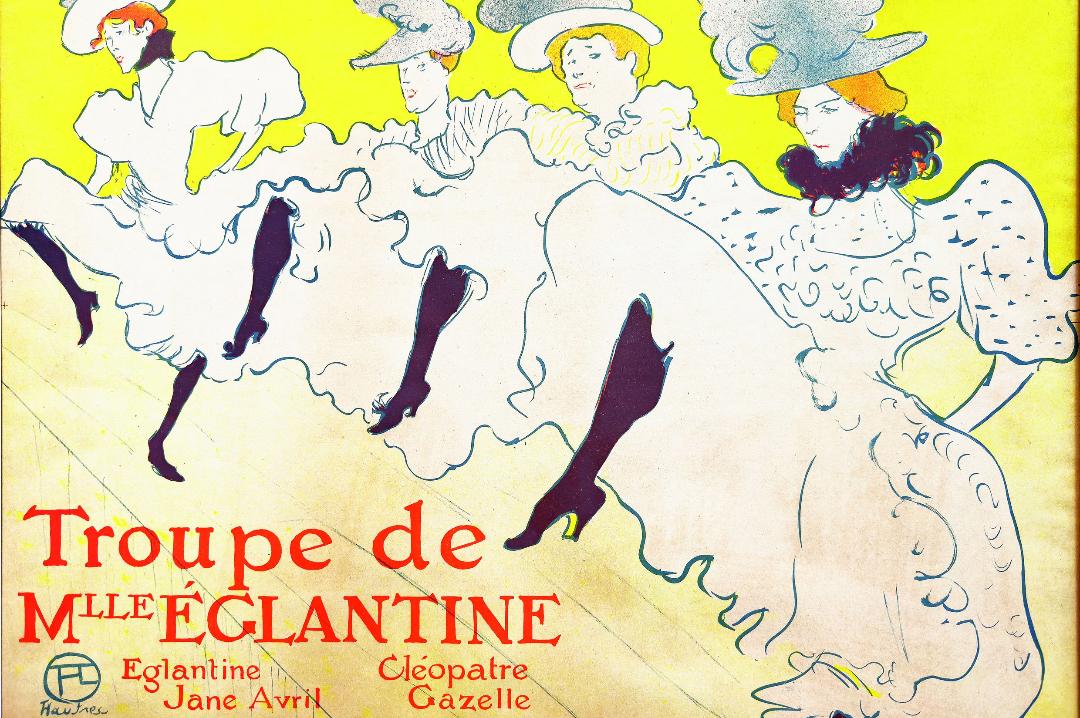

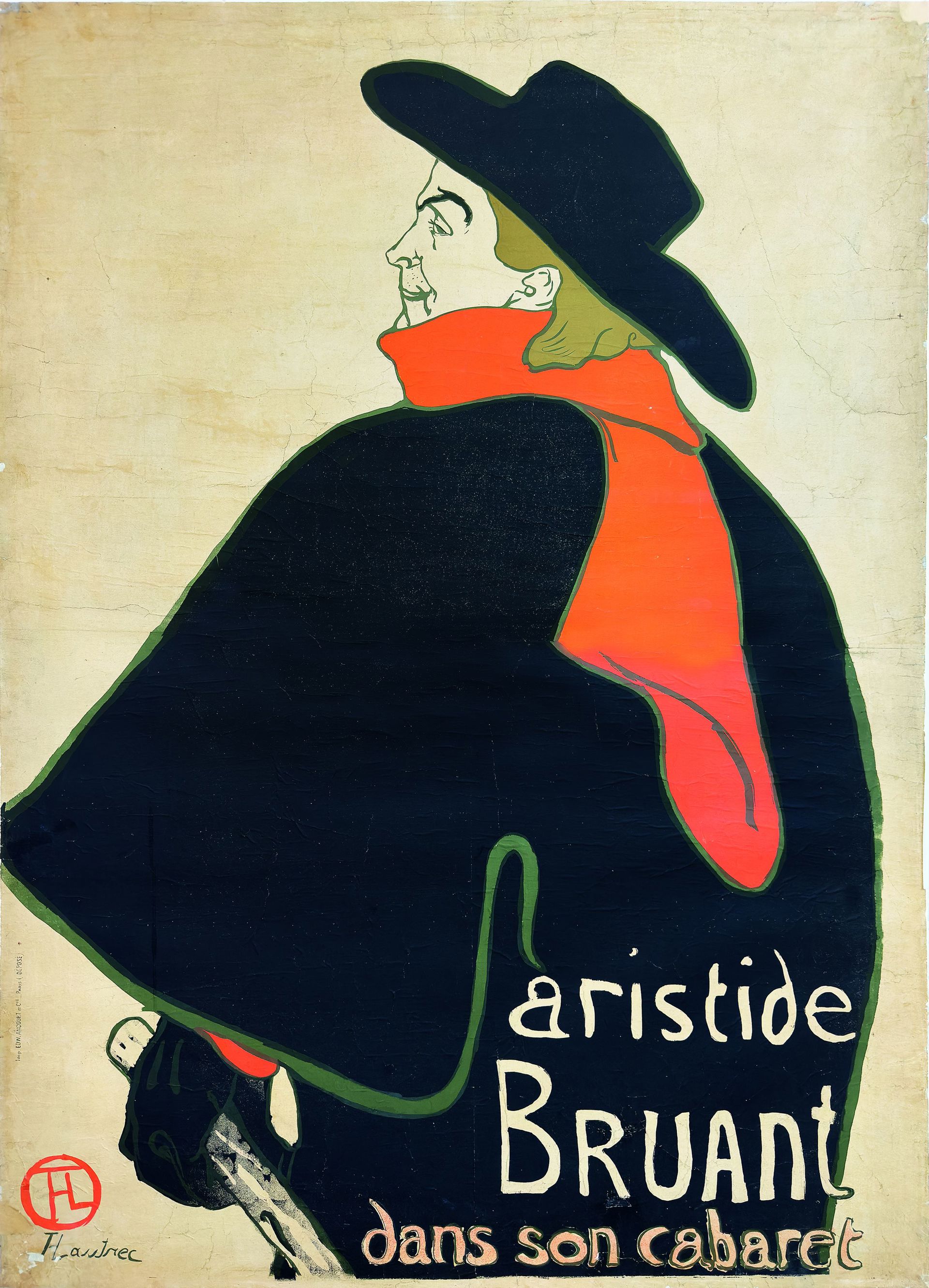

Leggi i suoi articoliSono Henri de Toulouse-Lautrec e la Belle Époque parigina i protagonisti della nuova mostra realizzata da Arthemisia al Museo degli Innocenti di Firenze, in collaborazione con Cristoforo, l’Ernst Barlach Museumsgesellschaft Hamburg e BridgeconsultingPro. Curata da Jurgen Dopplestein e Gabriele Accornero, «Toulouse-Lautrec. Un viaggio nella Parigi della Belle Époque» (27 settembre-22 febbraio 2026) prosegue il percorso dedicato al tardo Ottocento francese iniziato con la mostra su Mucha e proseguito con «Impressionisti in Normandia» presentando oltre 100 opere dell’artista francese, tra cui manifesti, litografie, disegni, illustrazioni e acquerelli. Il catalogo è edito da Moebius, mentre i prestiti provengono in massima parte dalla Collezione Wolfgang Krohn di Amburgo, come i celeberrimi manifesti litografici «Jane Avril» (realizzato nel 1893 in occasione dell’inaugurazione del cabaret «Jardin de Paris»), «Troupe de Mademoiselle Églantine» (1896) e «Aristide Bruant nel suo cabaret» (1893).

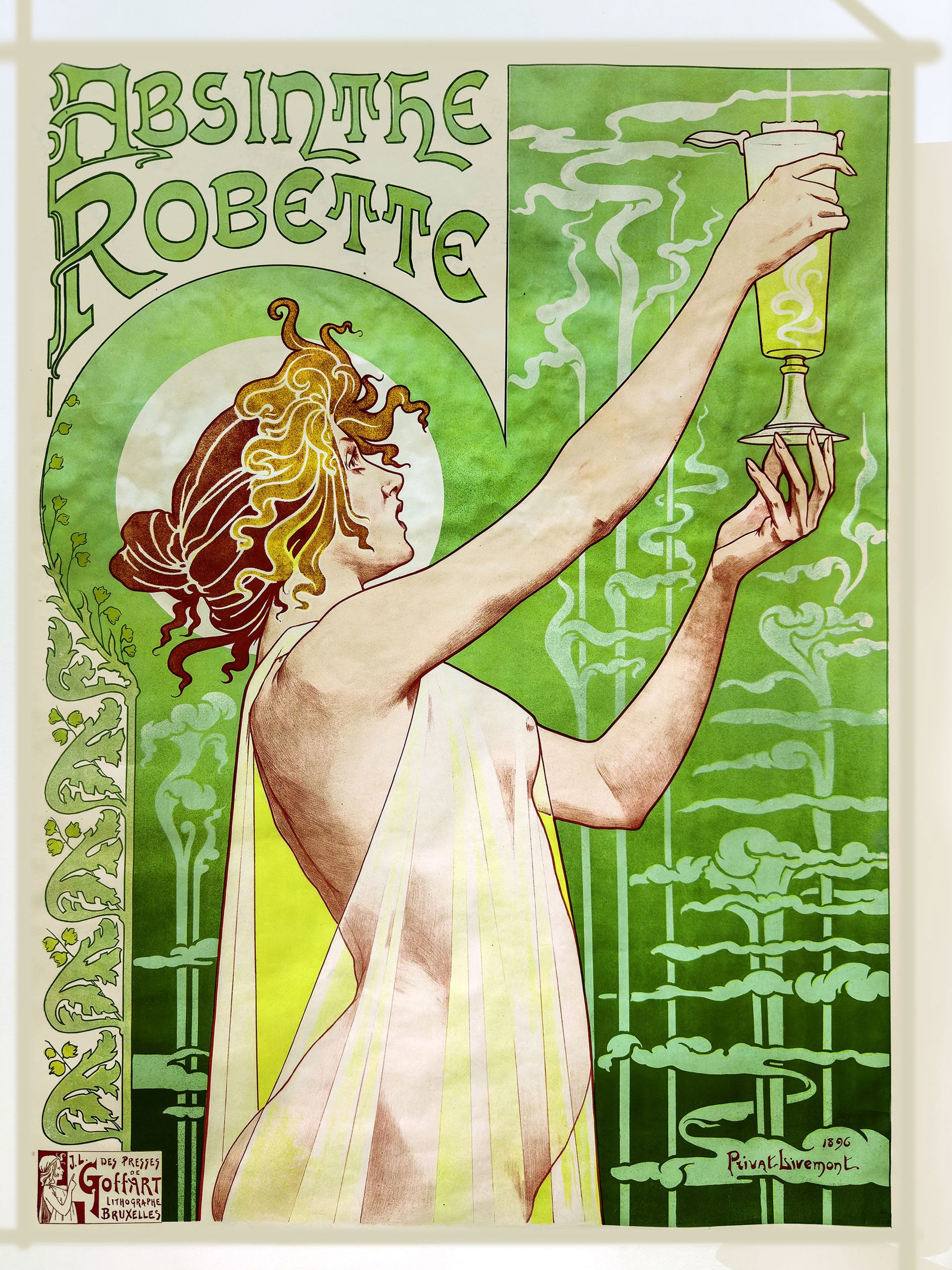

Allo scopo di ricostruire la vibrante atmosfera della Parigi fin de siècle, le opere del maestro sono affiancate da arredi, manufatti, materiali fotografici e video d’epoca e opere grafiche di suoi celebri «colleghi» come Alphonse Mucha e Jules Chéret. Il progetto è stato introdotto a Firenze da un’avvincente lezione dello storico dell’arte Sergio Gaddi, che ha ricostruito anche grazie a filmati d’epoca e spezzoni di film come il celebre «Moulin Rouge» di Baz Luhrmann (2001) vita e opere dell’artista nell’ambito di quella Montmartre che rappresenta il principale soggetto dell’opera del nobilissimo ma fisicamente fragile Toulouse-Lautrec, discendente di Carlo Magno, morto a soli 37 anni, come Raffaello e Van Gogh, per un terribile mix di malattie ossee, alcolismo e sifilide. Gaddi ha sottolineato alcuni dei temi centrali della mostra, articolata in 11 sezioni: «Parigi Belle Époque: l’arte invade le strade», «La rivoluzione tecnica: dal bianco e nero al trionfo del colore», «Art Nouveau: quando l’arte invade la vita quotidiana», «Salon des Cent», «Henri de Toulouse-Lautrec: il poeta della modernità parigina», «Toulouse-Lautrec ritrattista: l’arte di svelare l'anima», «“Elles”: uno sguardo senza veli sulla vita di Montmartre», «“Au Cirque”: l’arte come salvezza», «I protagonisti delle notti parigine», «Café-concert» e «Parigi fin de siècle: l’arte che nasce dalla vita».

In particolare, Gaddi ha riletto gli stretti legami stilistici e tematici che collegano in una singolare discendenza all’insegna dell’attenzione per il dato umano Degas («il meno impressionista degli impressionisti»), Toulouse-Lautrec e il giovane Picasso parigino. Di fondamentale importanza, e ben rappresentata in mostra, appare ovviamente la nascita dell’affichisme («L’affiche, il y a qu’ ça»-«Il manifesto, nient’altro conta», ebbe occasione di affermare Toulouse-Lautrec), «arte di strada» cui contribuirono sul piano sociale la nascita dei locali destinati al divertimento e su quello artistico la scoperta delle stampe giapponesi e la rivoluzione nella tecnica litografica, sviluppata soprattutto a partire dal 1866 dal tipografo parigino Jules Chéret. Il calibratissimo, partecipe approccio dell’artista con tutto quel mondo insieme colorato e borderline di personaggi che tra sensualità, spettacolo e assenzio ruotavano intorno ai locali di Montmartre è uno degli altri grandi temi della mostra. Come infatti probabilmente non avremmo Mucha senza l’incontro con Sarah Bernhardt, così Toulouse-Lautrec legò inizialmente il suo nome al carismatico e trasgressivo attore di cabaret Aristide Bruant e più tardi a dive «scandalose» come La Goulue, Yvette Guilbert e Jane Avril, a testimonianza peraltro della «smodata passione dell’artista», come Gaddi l’ha definita, «per le donne con i capelli rossi».

Altro grande tema della mostra è il ritratto della prostituzione che emerge dalla serie «Elles». Qui l’artista visconte dal cuore bohémien abbandona il forte cromatismo della grafica pubblicitaria per un segno e un cromatismo più sommessi e intimi, che senza pregiudizi o intenti voyeuristici riesce a cogliere come forse solo il Degas delle ballerine o lo Schiele della Vienna secessionista la psicologia di donne sospese tra noia e rassegnazione, vita quotidiana e alienazione, ritraendo per primo anche quegli amori saffici all’epoca oggetto di curiosità e condanna.

Henri de Toulouse-Lautrec, «Aristide Bruant nel suo cabaret», 1893, collezione Wolfgang Krohn, Amburgo

Privat Livemont, «Absinthe Robette», 1896, collezione Wolfgang Krohn, Amburgo