Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Michela Moro

Leggi i suoi articoliL’avvocato Giuseppe Calabi, socio dello studio legale Cbm & Partners, è riconosciuto in campo internazionale come uno dei professionisti più competenti per quanto riguarda il diritto dei Beni culturali e del mercato dell’arte.

Avvocato Calabi, che cosa sono gli archivi d’artista da un punto di vista giuridico e come operano?

Non esiste una categoria giuridica che possa ricondurre un archivio a una determinata forma. Per «archivio» si intende normalmente o il soggetto che svolge un’attività di raccolta, elaborazione e conservazione di dati e documenti relativi al lavoro di un artista (l’archiviazione) o il risultato materiale e intellettuale di tale attività. L’attività di archiviazione produce l’archivio che è un complesso d’informazioni e di dati, oggi spesso in formato digitale, che riflette lo stato della conoscenza che il soggetto che svolge tale attività ha del lavoro dell’artista.

Chi può svolgere l’attività di archivio?

Chiunque può svolgere un’attività di archiviazione. In Italia l’attività svolta dagli archivi d’artista è normalmente riconducibile ai seguenti soggetti:

• un’associazione non riconosciuta (è sufficiente un atto costitutivo o uno statuto, anche una scrittura privata, e regole di funzionamento). L’associazione potrà raccogliere e catalogare le opere e le informazioni relative a un determinato artista e rilasciare certificati di autenticità. Il fatto che l’associazione non sia riconosciuta non ha alcuna incidenza sul valore dei documenti che può rilasciare, ad esempio le autentiche.

• una fondazione, che è una realtà più strutturata rispetto all’associazione non riconosciuta, anche se l’attività svolta può coincidere con quella di un’associazione: l’autentica rilasciata da un’associazione ha lo stesso valore legale di quella rilasciata da una fondazione.

• un trust, ossia un soggetto regolato da una legge straniera ma riconosciuto dalla legge italiana. Il trust può svolgere un’attività di archiviazione se lo scopo per cui il trust è stato costituito lo preveda.

Chi può rilasciare autentiche?

In realtà chiunque può rilasciare autentiche, chiunque può esprimere un’opinione sull’attribuzione di un’opera di un determinato artista che sia vivo o defunto e questa libertà ha una base di tipo costituzionale. L’articolo 21 della nostra Costituzione dice che ognuno è libero di manifestare il proprio pensiero con la parola, la scrittura o altro mezzo di diffusione. Questo articolo è il fulcro attorno al quale si regge tutto il dibattito su chi possa esprimere pareri sull’autenticità di un’opera. I tre soggetti sopra elencati sono i più comuni ma non hanno il monopolio delle autentiche, perché, proprio in virtù dell’articolo 21, non esiste il monopolio delle autentiche.

Nessuno ne ha più diritto di altri?

Da un lato l’artista e i suoi parenti più stretti sono titolari del diritto morale d’autore, che è il diritto di rivendicare o disconoscere la paternità di un’opera (art. 20 e ss. Lda). Il diritto morale è un diritto imprescrittibile: oggi c’è qualcuno che si proclama discendente diretto di Michelangelo e rilascia autentiche. La sussistenza di un diritto morale si affianca ma non è esclusiva rispetto al diritto di chiunque di esprimere la propria opinione. Frequentemente il/i titolare/i del diritto morale costituiscono una fondazione, un’associazione o un trust, per motivi di carattere organizzativi o per creare un assetto stabile, organizzato, istituzionale e professionale per l’attività di archiviazione. Nel caso in cui il promotore dell’iniziativa sia l’artista in vita, anche per ragioni di estate planning, ossia per disporre per il futuro delle proprie opere e, in generale, della propria legacy, quando non sarà più in vita.

Se chiunque può esprimere la propria opinione, come si stabilisce il prezzo di un’opera?

Il prezzo lo decide il mercato secondo la legge della domanda e dell’offerta. Chi si esprime sull’autenticità di un’opera non dovrebbe avere interessi di natura economica in relazione alle opere sulla cui autenticità si esprime, per un evidente conflitto di interessi. Se da un punto di vista legale qualsiasi parere si equivale, la differenza è data dalla serietà, dall’autorevolezza dall’esperienza acquisita sul campo.

Però il parere su un’opera ha conseguenze anche sul suo mercato.

Nessuna norma prevede che il parere della fondazione, archivio o trust debba essere motivato anche se il parere può sembrare un’assoluzione o una condanna definitiva dell’opera coinvolta, perché non è soggetta ad appello, non c’è un obbligo di motivazione; questo genera spesso preoccupazioni. Tuttavia, in Italia si sta molto lentamente assistendo a un mutamento di prospettiva: una sentenza della Corte di Appello civile di Milano, in un caso che vede protagonista una scultura di Jeff Koons, ha posto limiti alla libertà dell’artista relativamente al disconoscimento di proprie opere.

Il secondo caso è una decisione della Corte di Appello penale di Milano, che riguarda la Fondazione Josef Albers, in cui è stato affermato che il potere monopolistico di fatto delle fondazioni, soprattutto quelle che hanno in proprietà opere d’arte degli artisti, dovrebbe far valutare il loro parere sull’autenticità o meno dell’opera con circospezione. Si è ritenuto che non si potesse fondare un giudizio di colpevolezza di un gallerista esclusivamente sul parere della fondazione.

Queste due decisioni potrebbero segnare l’inizio di un nuovo orientamento giurisprudenziale in Italia, come sta avvenendo in altri Paesi, volto a circoscrivere il potere, attualmente molto esteso, di fondazioni, associazioni e archivi che esprimono pareri immotivati sull’autenticità delle opere e senza troppe preoccupazioni circa la propria responsabilità. Un ottimo lavoro di divulgazione e sensibilizzazione rispetto a questo tema è svolto in Italia dall’Associazione AitArt, che tra le «buone pratiche di condotta» dalla stessa elencate figura l’espressione delle motivazioni del giudizio.

Se la Fondazione chiude, che cosa succede?

Non c’è nulla di eterno. Se la fondazione chiude, ad esempio perché ha esaurito le risorse finanziarie conferite dal fondatore, non viene meno l’attività fatta fino a quel momento, ma sarà compromessa la possibilità di ulteriormente autenticare opere di quell’autore. Non c’è un termine di efficacia di un’autentica, ma un cambio di opinione potrebbe sempre verificarsi. Si afferma sovente che con la blockchain il problema di cambi di opinioni non potrà più verificarsi in futuro, ma io sono abbastanza scettico sul fatto che questo sia possibile. Forse l’unica certezza rappresentata dall’inserimento di un’opera in una blockchain potrà verificarsi per le opere native digitali.

Gli eredi spesso hanno rapporti burrascosi, ed essendo possibile a chiunque fondare un archivio, si verificano «doppioni».

Gli eredi morali o spirituali possono essere una pluralità di soggetti che possono non avere una visione omogenea circa le finalità e la missione dell’archivio ovvero possono essere in una posizione di conflitto. Ma vi possono anche essere svariate altre ragioni (non necessariamente conflittuali) che portano gli eredi di un artista a creare realtà diverse. Nel caso di Boetti, ad esempio, gli eredi si sono divisi i compiti, chi promuove le mostre e chi si occupa delle autentiche. Gli eredi spesso hanno un ruolo importante perché, se non altro, sono stati vicini all’artista e hanno avuto accesso a informazioni che non ha avuto nessun altro.

Come mantenere l’indipendenza da gallerie importanti che acquisiscono un gran numero di opere di questo o quell’artista?

Una galleria non dovrebbe essere coinvolta in una fondazione d’artista. Lì sì che c’è un problema di conflitto d’interesse. La fondazione deve avere rapporti con il mercato ma non deve subire influenze, dev’essere indipendente dal mercato. Quando c’è un consiglio di amministrazione formato anche da galleristi si possono creare dei problemi. Da un lato è vero che alcune gallerie svolgono un’attività quasi museale, ma comunque rimangono imprese commerciali. Le gallerie vogliono avere la rappresentanza spesso e se possibile esclusiva di un artista, ma l’attività di autenticazione dovrebbe essere svolta da un soggetto terzo indipendente. È normale che l’archivio abbia rapporti con gallerie, ma la galleria non può essere dentro l’attività dell’archivio, non lo deve governare.

Dal punto di vista legale che cosa rischiano gli archivi d’artista?

L’art. 3 della recente legge n. 22 del 9/3/2022 ha esteso la responsabilità prevista dalla legge 231/2001 ai reati contro il patrimonio culturale, reati che prima erano collocati all’interno del Codice dei Beni culturali ma che ora, a seguito della riforma, sono previsti e disciplinati all’interno del Codice penale. In particolare, la legge 231 è collegata ai reati per i quali un certo ente può essere soggetto a responsabilità amministrativa qualora soggetti che rivestano posizioni apicali ovvero persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza degli apicali all’interno dell’ente stesso commettano un reato.

Alla responsabilità penale personale dell’apicale o del sottoposto, si aggiunge quella amministrativa dell’ente che deriva dalla prima, a meno che l’ente non abbia adottato un modello organizzativo, dotandosi di un organismo di vigilanza con una serie di presidi che possano prevenire la commissione di reati. Semplificando, si può affermare che se l’organismo c’è e funziona correttamente, la responsabilità amministrativa non sussiste, se invece non esiste, la responsabilità amministrativa può essere molto severa.

Un caso estremo: immaginiamo una fondazione d’artista che abbia affidato l’autenticazione delle opere dell’artista a un comitato presieduto e controllato da un gallerista che commercializzi le opere dell’artista. Ipotizziamo che il comitato autentichi opere contraffatte che siano poi vendute dallo stesso gallerista. Il gallerista commetterebbe un reato ma la fondazione potrebbe assumere una responsabilità amministrativa, salvo che abbia adottato un idoneo modello organizzativo e l’organismo di vigilanza abbia vigilato in modo puntuale sull’osservanza dei protocolli fissati dal modello organizzativo.

È obbligatorio per archivi e fondazioni dotarsi di un modello organizzativo e correlativamente di un organismo di vigilanza in base alla legge 231/2001?

Dotarsi di un modello organizzativo e, correlativamente, di un organismo di vigilanza non è obbligatorio per un ente che svolga un’attività di archiviazione, ma una scelta che dovrebbe essere valutata seriamente per attenuare il rischio di una possibile responsabilità. È una novità introdotta proprio dalla legge n. 22 del 9/3/2022. La scelta di adottare un modello organizzativo prevede obbligatoriamente l’istituzione di un organismo di vigilanza, che deve essere costituito ad hoc: non è il comitato scientifico, ma un soggetto monocratico o collegiale, che deve svolgere la propria funzione in modo indipendente, professionale e con continuità e verificare il rispetto dei protocolli contenuti nel modello organizzativo per prevenire la commissione dei reati. Per quanto riguarda gli intermediari del mercato (mercanti e case d’asta), gli stessi, oltre a valutare se dotarsi anch’essi di un modello organizzativo, sono soggetti alla normativa antiriciclaggio.

Quali sono gli aspetti che riguardano le responsabilità degli archivi d’artista?

Relativamente alla responsabilità degli archivi d’artista la legge n. 22 del 2022 ha introdotto un reato che prima non esisteva, ossia la «falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali» (art. 518 octies). C’è poi un altro articolo che già esisteva, il 518 quaterdecies, che è intitolato «contraffazione di opere d’arte». Queste norme possono interessare gli archivi. La prima, la 518 octies, dice che chiunque formi, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, alteri, distrugga, sopprima od occulti una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili al fine di farne apparire lecita la provenienza, è punito con la reclusione da 1 a 4 anni. È uno spunto da cui si potrebbe partire per un’ipotesi di qualcuno che crea un falso certificato di autenticità. Questo è un reato nuovo. L’art. 518-quaterdecies, invece, che punisce chiunque, conoscendone la falsità (quindi con un comportamento doloso) autentichi opere od oggetti d’arte contraffatti, alterati o riprodotti, era già precedentemente in vigore (art. 178 del Codice), ma la pena della reclusione è stata inasprita fino a 5 anni.

ARCHIVIO FUTURO

L’avvocato Giuseppe Calabi

Altri articoli dell'autore

Elena Pontiggia ripercorre nel Centro Culturale di Milano l’attività dell’artista romagnolo che sperimentò tra il Futurismo, il Novecento Italiano e il Realismo magico

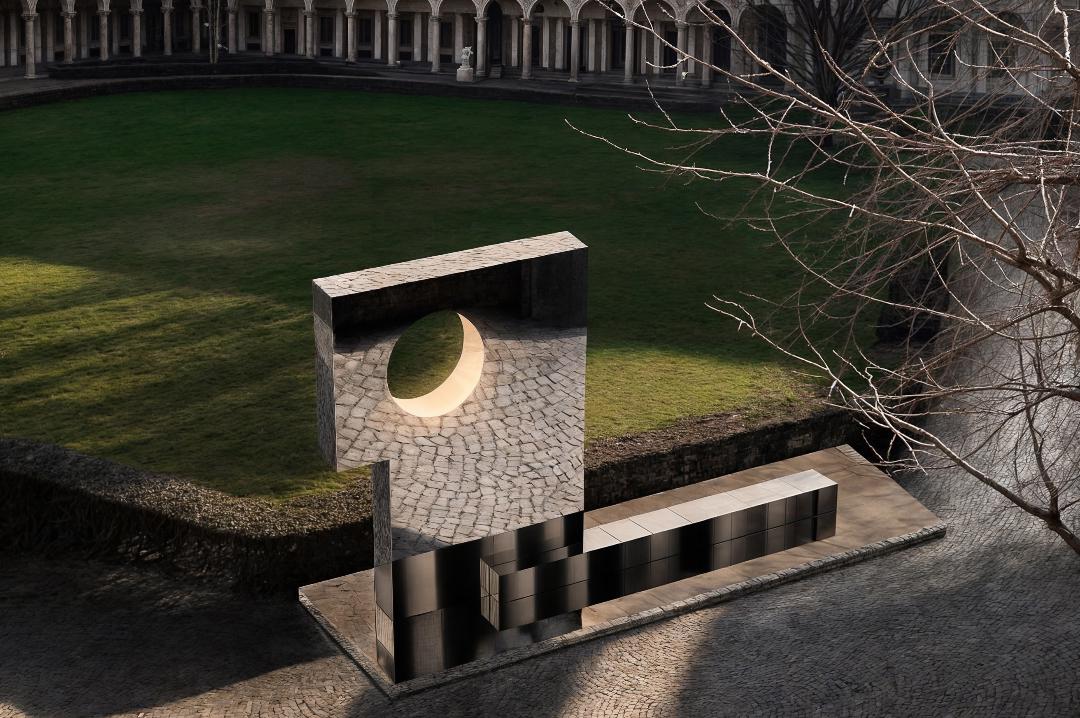

Nei padiglioni della Fiera di Rho oltre duemila espositori provenienti da 37 Paesi allestiranno il proprio stand. In città, l’inaugurazione della Design Week ha come protagonista Robert Wilson

Un caleidoscopio di eventi e discipline mappato da «Interni», rivista che dal 1998 ha sistematizzato e raccolto tutti gli appuntamenti diffusi in città durante la Design Week

L’energia è ottima, ma il momento non è facile, il moderno segue il mercato e in generale le nuove proposte hanno prezzi contenuti, ma l’offerta è di qualità e sfida i collezionisti a impegnarsi oltre il pilota automatico