Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Redazione

Leggi i suoi articoliIl 3 settembre si è spenta, all’età di 99 anni, Rosalyn Drexler: artista, scrittrice, drammaturga e coscienza inquieta della cultura visiva americana del secondo Novecento. Nata nel Bronx nel 1926, Drexler è stata una figura fondamentale e troppo a lungo sottovalutata della scena pop. Sostenuta negli ultimi decenni dalla Garth Greenan Gallery di New York, spazio impegnato nella valorizzazione di artisti storici spesso dimenticati, Drexler ha trovato nuova vita in mostre personali (2015, 2017, 2019, 2023) che hanno riaffermato la sua voce come una delle più complesse del panorama artistico del secondo dopoguerra. La sua arte è sempre stata un «campo di battaglia»: tra immagine e narrazione, violenza e glamour, cultura popolare e critica sociale.

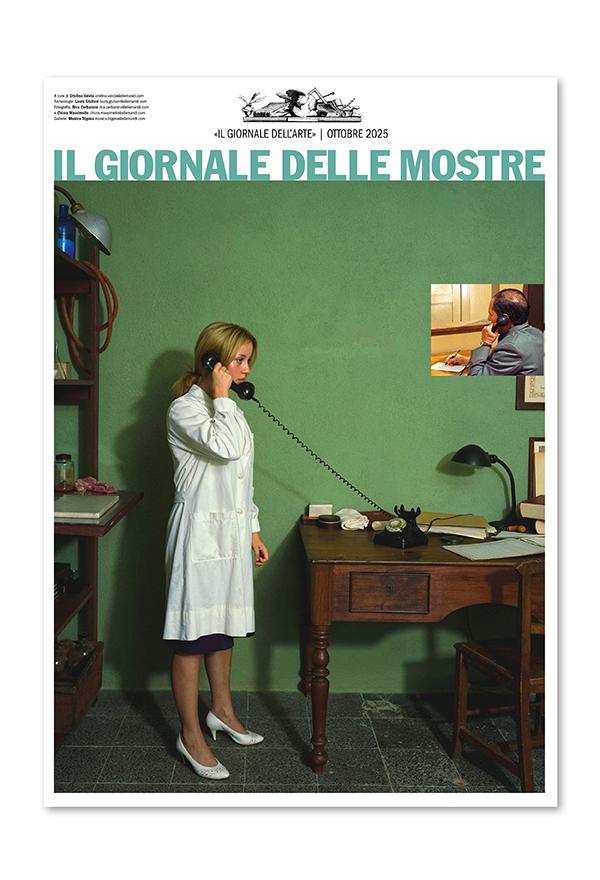

A differenza dei suoi colleghi maschi più celebrati, Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist, Drexler con il suo collage pittorico scavava nel cuore oscuro dell’immaginario americano: uomini armati, donne in pericolo, pugili, attori, scene rubate ai film noir e alla cronaca nera. La sua era una Pop art attraversata dalla tensione narrativa, che affondava nel linguaggio visivo del cinema e della stampa popolare per restituire figure isolate, bloccate nell’attimo fatale. Le sue storie erano fatte di soprusi, desideri frustrati, identità frantumate. Drexler ritagliava immagini da riviste, le incollava sulla tela e poi vi dipingeva sopra, annullando la loro origine meccanica e rendendole sue, nel colore e nella composizione. In questo gesto c’era sia la negazione del mito dell’originalità ma anche l’affermazione di una nuova, personale forma di autorità creativa.

Parallelamente alla sua produzione visiva, Drexler ha avuto una carriera letteraria e teatrale di grande successo, pubblicando romanzi fin dagli anni Sessanta e ricevendo riconoscimenti prestigiosi come tre Obie Awards e un Emmy Award (per lo speciale televisivo Lily di Lily Tomlin, scritto con Richard Pryor). Scriveva con la stessa urgenza con cui dipingeva: storie di corpi desideranti e sofferenti, donne ai margini, uomini che crollano sotto il peso dei propri miti. Nel suo lavoro, qualunque fosse il mezzo espressivo, si sente sempre la voce di un’artista che non ha mai avuto paura di «sporcarsi con la realtà». Anche quando il mondo dell’arte la ignorava o relegava le sue opere a una categoria minore perché troppo narrative, troppo femminili, troppo difficili da collocare, Drexler continuava a creare.

Dalla mostra antologica «Rosalyn Drexler and the Ends of Man» (2006, Paul Robeson Gallery) alla grande retrospettiva «Rosalyn Drexler: Who Does She Think She Is?» (2016, Rose Art Museum, poi Albright-Knox e Kemper Art Museum), il mondo dell’arte ha iniziato a riconsiderare la sua posizione. E negli ultimi 15 anni, le sue opere sono tornate ad apparire nei contesti più prestigiosi: «International Pop» (Walker Art Center, 2015), «Human Interest» (Whitney Museum, 2016), «Power Up» (Kunsthalle Wien, 2010), solo per citarne alcuni. I suoi dipinti oggi fanno parte delle collezioni di istituzioni come il MoMA, il Whitney, l’Albright-Knox, il Walker Art Center, il Rose Art Museum, e molti altri.

Nel rileggere oggi la sua produzione, ciò che colpisce non è solo la qualità formale o la coerenza del linguaggio. Drexler infatti ha osato raccontare ciò che altri artisti ignoravano, la violenza strutturale della società, la brutalità celata sotto il sogno americano, la costruzione mediatica della donna come vittima e ornamento. Ha usato le immagini del quotidiano per metterlo in discussione, per denunciarne le contraddizioni, per riscrivere, a colpi di colore, una nuova storia.

Altri articoli dell'autore

Dopo il furto dei gioielli di Napoleone e dell’imperatrice Eugenia nella Galleria di Apollo, i membri del Bizot group si sono riuniti e hanno composto una lettera pubblicata su «Le Monde»: «I musei non sono né bastioni né casseforti»

L'opera più significativa e cara è stata un «Abstraktes Bild» (1987) di Gerhard Richter, venduto per 23 milioni di dollari da Hauser & Wirth: è la cifra più alta mai dichiarata nella breve storia della fiera parigina

Anche l'arte italiana ha dimostrato la volta la sua forza sul mercato, con diverse opere che hanno raggiunto quotazioni di tutto rispetto

Ovviamente Art Basel Paris, ma anche la fiera alternativa Paris Internationale e una serie di mostre (quasi) irripetibili da non perdere assolutamente