Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliFrida Kahlo è un’icona. Alice Neel, invece, è l’icona di tutti quelli che non usano l’espressione «icona» perché ormai la usano tutti. Probabilmente le persone che amano Alice Neel, in cuor loro, percepiscono la pittrice americana nata nel 1900 e morta nel 1984 come antidoto alla massificazione iconolatra.

Alcune di queste persone, se ti beccano a inneggiare ad Artemisia Gentileschi, ti guardano con superiorità e magari ti parlano di Orsola Caccia, una delle quattro figlie del pittore Guglielmo Caccia detto il Moncalvo, suora (come le sorelle) e pittrice nel secolo di Artemisia, quando essere suora poteva essere duro quanto essere donna e artista.

Almeno era così sino a cinque-sei anni fa, perché ora il culto di Alice Neel è diventato religione ufficiale e i suoi fedeli sono in costante aumento. Soffia sempre più gagliardo il vento dell’arte donna, salgono le quotazioni delle artiste non più giovani a lungo trascurate e l’immagine del corpo femminile si è finalmente liberata da stereotipi e tabù e persino dalla gabbia del genere.

Il ritorno della pittura figurativa dopo i recenti anni d’oro del Neoastrattismo (forse oggi considerato troppo edonistico e «decorativo» e inadatto a tempi di genocidi e guerre), l’interesse per l’arte nera, queer e outsider (che fa capo ad ambiti e soggetti prediletti da Neel), il successo di artiste come Elizabeth Peyton o Marlene Dumas, il fatto che una pittrice di punta come la 35enne newyorkese Jordan Casteel abbia ammesso di essere stata influenzata da Neel, sono il contesto in cui si è ulteriormente rafforzata l’attenzione per la pittrice americana.

La vita comincia a settant’anni

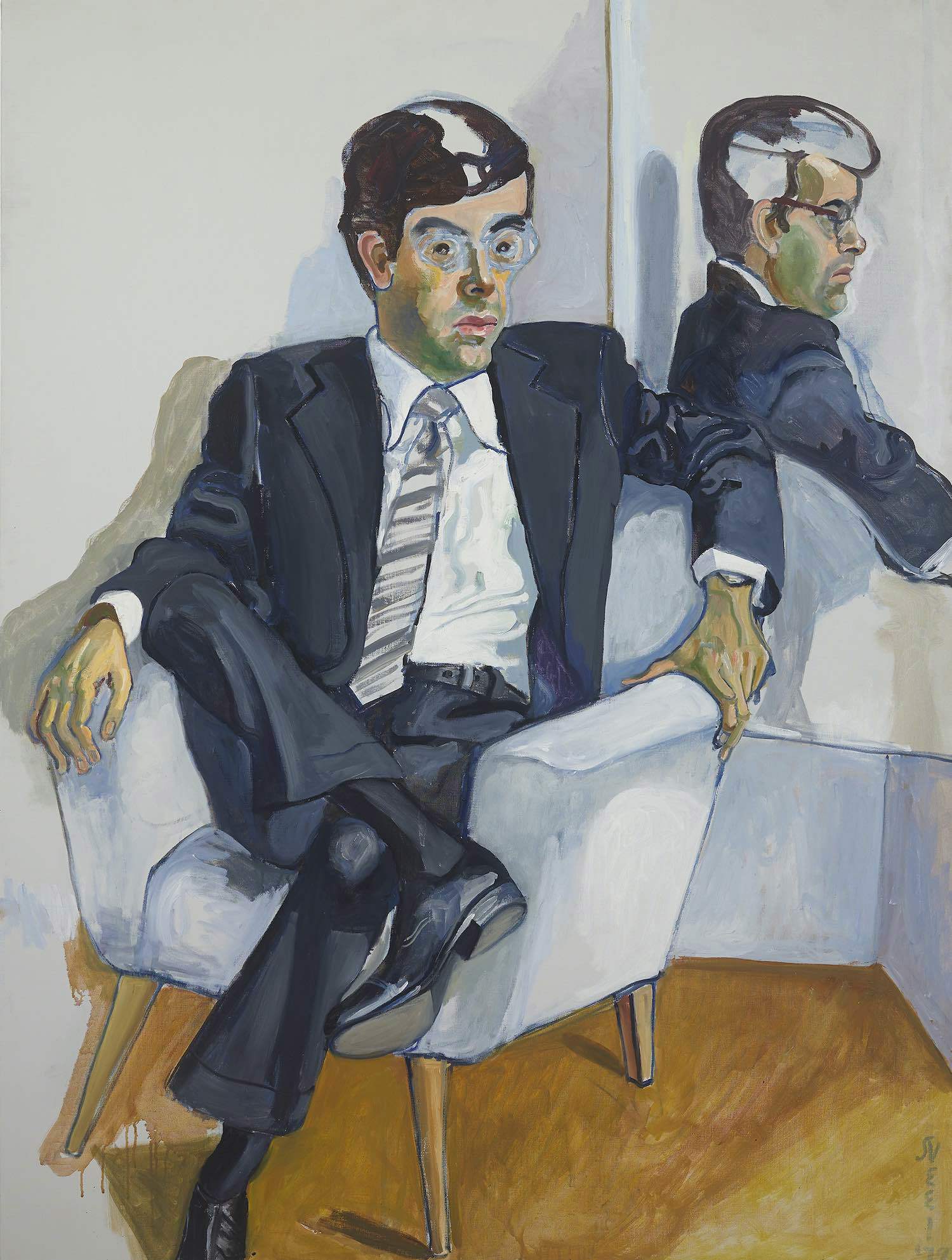

Alice Neel, in vita, ha iniziato ad affermarsi negli anni Settanta, quando era una spiritosa ma (pare) permalosa signora dalle caviglie grosse: grasso che cola per gli attuali adoratori della correttezza politica. In quel decennio, nella sua galleria di ritratti di «umiliati e offesi» dei quartieri difficili di New York (il suo repertorio preferito dai curatori di oggi) o di intellettuali, lavoratori e sindacalisti del Village entrarono celebrità ben note negli ambienti artistici. Ha dipinto pochissimi autoritratti. Per terminare il più famoso, convinta che «la vita comincia a settant’anni» (e come darle torto, nel suo caso?), attese di averne ottanta: si raffigurò nuda, con gli occhiali, seduta su una poltrona, il pennello nella mano destra e uno straccio nella sinistra, senza nascondere nulla di ciò che gli anni infliggono a un corpo umano. Francesca Peacock del «Times», in un articolo del 2023, l’ha paragonato a uno degli autoritratti dipinti da Rembrandt in tarda età, facendoci intendere che quello di Neel è persino meglio, perché non mostra soltanto le rughe del volto, ma anche i seni cascanti e il ventre gelatinoso. Se l’autoritratto rembrandtiano cui Peacock si riferisce fosse l’ultimo, quello ora conservato al Wallraf-Richartz-Museum di Colonia, la critica avrebbe trascurato il fatto che al vecchio pittore, ormai alla fine di una vita di successi, cadute, tragedie, lutti, trionfi e dissesti finanziari, non era necessario esibire altro se non il suo sguardo e il sorriso di un arguto filosofo stoico. È quel tipo di sorriso che Neel, troppo impegnata a prendersi sul serio (come del resto il vecchio Lucian Freud nudo con le scarpe tipo Van Gogh), forse non sarebbe mai riuscita a dipingere sul suo volto.

Alice Neel, «The Spanish Family», 1943

Fbi e bohème

Anche da giovane non aveva il fascino di Frida o la bellezza androgina di O’Keeffe. Al cinema, nel noir «Il tempo si è fermato» di John Farrow (uscito nel 1948) o in «Il segreto di Joe Gould» di Stanley Tucci (2004), la sua parte (o il ruolo dell’artista bohémienne a lei ispirato nel film di Farrow) è affidata rispettivamente al non convenzionale fascino di Elsa Lanchester (che interpreterà anche la sposa di Frankenstein, ostentando l’assurda e celebre permanente a torre citata poi da Mel Brooks e da Marge Simpson) e di Susan Sarandon.

In ogni caso Alice ha messo la freccia anche per superare, nel gusto contemporaneista, temibili colleghe, prima fra tutte Lee Krasner, la moglie di Pollock, che solo dopo la morte dell’ingombrante marito iniziò la lunga scalata verso il riconoscimento come pittrice di prim’ordine. Ma per Alice Neel l’asticella era ancora più alta, producendo l’artista (arrivata a New York nel 1927 con il marito Carlos Enríquez, un pittore cubano di ottima e facoltosa famiglia sposato nel 1925, e la loro prima figlia, Santillana del Mar) pittura figurativa anche negli anni Quaranta e Cinquanta, quando l’Astrattismo postpicassiano e poi l’Espressionismo astratto e la Colour Field Abstraction erano assai più graditi ai collezionisti, alla critica e, pare, anche all’Fbi, che negli anni della Guerra Fredda individuava nell’arte aniconica l’antidoto americano al Realismo socialista sovietico. Storia o leggenda vogliono che, «attenzionata» dai segugi di Edgar Hoover per la sua fede comunista, si sia offerta di eseguire un ritratto ai due agenti che la interrogavano. Restò irriducibilmente figurativa durante il Minimalismo, il Concettualismo e, prima ancora, di quella sorta di concettualizzazione dell’immagine che è stata la Pop art.

Il suo record d’asta, ottenuto nel 2021, è stato comunque raggiunto, fatto curioso per un’artista celebre per i suoi ritratti, da una natura morta in un interno («Dr. Finger’s Waiting Room», 1966, 2,5 milioni di dollari); ma subito dopo si piazza «The de Vegh Twins» del 1975 (1,7 milioni di sterline nel 2023). Insomma, altre cifre rispetto ai 70-80mila dollari richiesti negli anni Ottanta per le sue opere. Eppure, ancora molto distanti dai record ottenuti da alcune pittrici contemporanee, come Avery Singer (classe 1987), che ha superato i 5 milioni di dollari; oppure Dana Schutz (1976), 6,4 milioni di dollari, o, infine, Amy Sherald (1973), nota anche per avere ritratto la first lady Michelle Obama, 4,2 milioni di dollari.

Se per Neel il boom sul mercato è cosa recentissima, la rivalutazione estetica della sua pittura risale alle lotte femministe degli anni Settanta. È passato alla storia l’articolo scritto per «ArtNews» da Linda Nochlin nel 1971 dal titolo «Perché non ci sono state grandi artiste donne?». Nel 1975, il dipinto «T.B. Harlem» di Neel, del 1940, sarà incluso nella mostra itinerante partita dal Los Angeles County Museum of Art «Women Artists, 1550-1950», curata dalla stessa Nochlin (che Neel ritrae nel 1973 con la figlia Daisy) e Ann Sutherland Harris. Nel 1974 era arrivato il momento del primo grande riconoscimento espositivo per Neel, protagonista di una retrospettiva al Whitney Museum di New York; curata da Elke Solomon, la mostra includeva 58 opere. Poche per i suoi ammiratori, anche troppe per l’autorevole critico del «New York Times» Hilton Kramer: «Risalenti agli anni dal 1933 al 1973, sono tutti ritratti, scrisse Kramer nella sua recensione. La maggior parte di essi appartiene allo “stile tardivo” della signora Neel, una versione molto personale della caricatura espressionista che trasforma tutti (…) in personaggi grotteschi e affascinanti (…). Un numero così elevato di dipinti attira inevitabilmente l’attenzione sul modo in cui sono concepiti e realizzati, e la signora Neel semplicemente non è il tipo di artista il cui lavoro può resistere a un tale scrutinio». Quello stile neoespressionista, insieme alla notorietà negli ambienti dell’arte e della cultura dei soggetti ritratti, furono i fattori determinanti del successo di Neel. Sebbene, a differenza delle già citate O’Keeffe e Kahlo non avesse costruito la sua opera e la sua fama cucendole su sé stessa o sulla sua biografia, oggi non ci si dimentica mai di citare, negli articoli a lei dedicati, che la sua prima figlia morì a un anno di difterite e che la seconda, sempre avuta da Carlos Enríquez e con la quale ebbe un rapporto a dir poco conflittuale se non di rifiuto, si suicidò nel 1982 a 54 anni. Né si omettono gli esaurimenti nervosi, il ménage coniugale sempre più teso (sino alla definitiva separazione nel 1934 nonostante il tentativo di Carlos di ricostruire il matrimonio); e si segnalano i ricoveri in ospedali psichiatrici e, a 31 anni, un tentativo di suicidio. Ma Neel non ritraeva sé stessa, bensì chi la circondava.

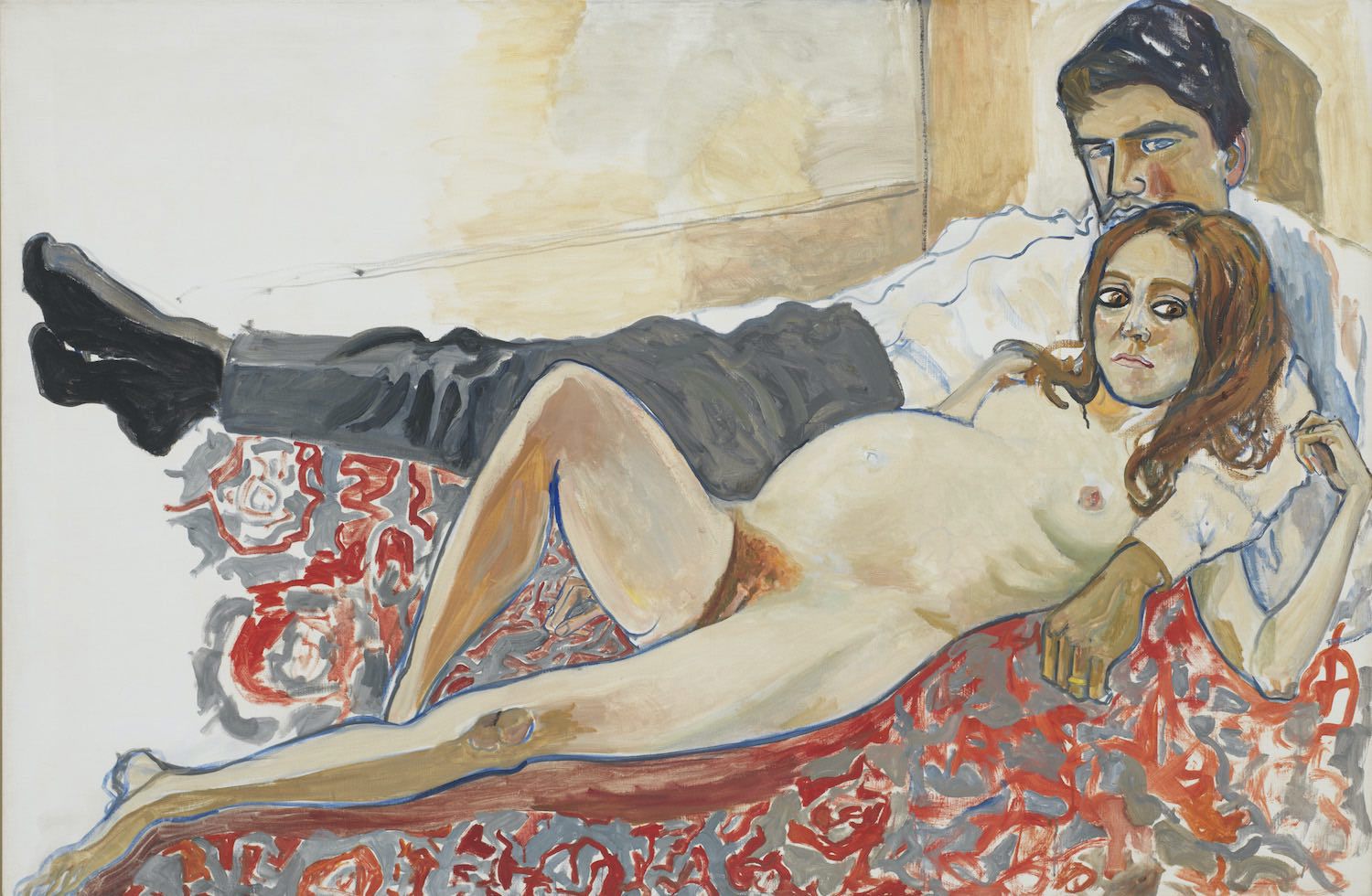

Alice Neel, «Pregnant Julie and Algis», 1967

I volti della rivoluzione

Ritrattista, lo era stata da sempre, anche durante gli studi: tra il 1918 e il 1921 frequenta corsi serali d’arte presso la School of Industrial Art, una divisione del Pennsylvania (poi Philadelphia) Museum of Art, poi si iscrive al corso di belle arti presso la Philadelphia School of Design for Women (ora Moore College of Art and Design), dove rimane sino al 1923.

Non si può dire che i suoi insegnanti, pittori di derivazione impressionista, abbiano lasciato un segno nella storia dell’arte. Terminata la scuola, andò a ingrossare le file del Realismo americano. Inevitabili, all’epoca, le influenze dei «padri» ottocenteschi, Winslow Homer, Thomas Eakins e Thomas Pollock Anshutz e, agli albori del Novecento, di John Sloan e George Bellows. Poi Neel prende quella sua strada stilistica che sarà croce e delizia per lei e per la critica del suo tempo. La New York in cui si trasferisce negli anni della Grande Depressione (e in cui, nel 1929, il MoMA s’inaugura con una mostra dedicata a Cezanne, Gauguin e Van Gogh) non è solo la città metafisica e malinconica dipinta in quel periodo da Hopper. È anche la metropoli abitata dall’umanità vociante, grottesca e sordida dipinta da Reginald Marsh o dai lavoratori e dagli immigrati di Ben Shahn. Lei, nel 1931, si stabilisce al Village, dove rafforza la sua fede socialista. Alcuni protagonisti di quella stagione sono i soggetti delle sue tele. Ecco Mike Gold, giornalista di simpatie staliniste; ecco lo scrittore e poeta Kenneth Fearing «un tripudio della vita da caffè, con un macchia di sangue rosa che emerge dalla sua camicia per nutrire il proletariato» (Charlie Finch, «Artnet», 2021); il sindacalista Pat Whalen cui «conferisce la gravitas di Tommaso Moro o George Orwell» (ancora Finch, recensendo in termini assai meno lusinghieri la biografia di Neel scritta da Phoebe Hoban). «Rispetto a ritratti forti e sottili come questi, aggiunge però Finch, il quadro più famoso di Neel di quel periodo, il suo dissoluto e satanico ritratto dello scrittore solipsista Joe Gould, con i famosi “tre peni”, ha un carattere approssimativo e infantile, che guarda al passato». Eppure, quel «carattere approssimativo e infantile» permarrà, in parte, nella produzione di Neel. È ciò che fa impazzire i suoi collezionisti e semplici ammiratori.

Nel ’26, poco prima di Neel, arriva a New York l’olandese Willem de Kooning. All’inizio, come la sua collega (più «anziana» di lui di quattro anni), anche de Kooning si avvale del sostegno governativo agli artisti varato da Franklin Delano Roosevelt. Neel si iscrive al Public Work of Art Project Wpa, gestito dal Whitney Museum of American Art: «Al Whitney feci un colloquio con un giovane che mi chiese: “Ti piacerebbe dipingere per 30 dollari a settimana?”. Fu fantastico, perché a quei tempi la maggior parte degli artisti non aveva nulla». In quel periodo il genere di pittura preferito dai programmi governativi statunitensi era il murale, più didattico e più idoneo a decorare edifici pubblici. «Neel, tuttavia, vedeva i suoi ritratti come una dimostrazione della dignità e dell’umanità di coloro che vivevano in un sistema che degradava gli individui in nome dell’individualismo, scrive lo storico dell’arte e critico Matthew Holman in un articolo pubblicato nel 2023 su «The New Left Review-Sidecar». Quando, negli anni ’30, Philip Rahv (critico letterario, Ndr) la criticò per aver dipinto ritratti, Neel replicò: “Beh, uno più uno più uno fa una folla”». Più tardi «la dedizione di Neel al ritratto, e la fede nelle sue possibilità politiche, non solo la misero in contrasto con l’Espressionismo astratto, ma anche con gli atteggiamenti dominanti della sinistra nei confronti dell’arte. Il ritratto, conclude Holman, era considerato borghese (…) e, a metà secolo, inferiore alla fotografia documentaria». I rapporti dell’artista con il Wpa, da cui arrivò a percepire un compenso di un centinaio di dollari al mese, non furono semplici. Venne licenziata e poi riammessa. Nel 1934 un suo dipinto venne respinto perché, recita una nota interna all’organizzazione, era «di buon valore artistico ma così inappropriato da essere considerato inutile». Venne allora invitata a dipingere «un quadro che raffigurasse una delle fasi della vita di New York». Quel quadro fu forse «New York Factory Buildings», illustrato nel 1945 sulla rivista «Life», in un articolo intitolato «La fine dell’arte Wpa»? Sta di fatto che nell’articolo si parla di un rigattiere che aveva a sua volta acquistato a peso, circa otto centesimi al chilo, molte opere prodotte dagli artisti inclusi nel programma governativo. Neel si precipitò a recuperare i suoi quadri.

Alice Neel, «Richard at Age Five», 1945

Sopravvivere a Pollock & C.

Il 1948 fu un anno significativo per l’arte americana. Morì Arshile Gorky, la cui opera fu una delle sorgenti dell’Espressionismo astratto. Pollock espose i suoi primi dripping da Betty Parson. Willem de Kooning ebbe la sua prima personale, allestita nella galleria di Charles Egan. De Kooning, com’è noto, mantenne per molti anni un forte rapporto con la figura, segnatamente con il nudo femminile. Le sue celebri «Women» vennero dipinte mentre Alice Neel, nel 1951, teneva la sua prima personale alla Galleria A.C.A. Forse, in quel periodo, per un artista era meno complicato riscoprire la figura, che è cosa ben diversa dal ritratto. Il «New York Times» recensendo favorevolmente la mostra, sottolinea che nella pittura di Neel l’«intensità drammatica ha successo grazie a un’inconfondibile sincerità artistica».

Quella «intensità drammatica» è sufficiente per fare della buona pittura? No, almeno secondo Alastair Sooke, critico del «Thelegraph», che in occasione della retrospettiva del 2023 al Barbican di Londra scrive: «Ci sono dipinti di famiglie nere, coppie queer, prostitute e donne incinte (…) Questa, quindi, è una mostra sulla “visibilità” e sull’“inclusione”, e lo è ancora oggi, in un momento in cui la giustizia sociale è una preoccupazione, come lo era negli anni ’60, quando Neel ottenne il riconoscimento. Eppure, per quanto mi sforzi, non riesco a ignorare i punti deboli dei suoi dipinti. Neel era pessima, ad esempio, con le mani, che, fangose, amorfe, simili a molluschi, si rivelano goffe e distraenti. Aveva anche la tendenza caricaturista a rendere le teste dei suoi modelli sproporzionatamente grandi (…) Il volto grinzoso di Frank O’Hara (poeta e curatore del MoMA di New York, Ndr), sorridente o ringhiante (a scelta) in un orribile ritratto del 1960, è un’opera pittorica abortita. (…) Trovo avvincente la biografia di Neel. Ma non facciamo finta che fosse una pittrice di prim’ordine». Il citato Frank O’Hara è membro di quella galleria di celebrità che compongono la produzione tarda di Alice Neel, molta della quale risale a dopo il suo trasferimento nel 1938 a Spanish Harlem e poi, nel 1962, in un appartamento-studio di mille metri quadrati nell’Upper West Side. Ne fanno parte Linus e Ava Pauling, lui due volte premio Nobel (per la chimica e per la pace), lei attivista pacifista; Dore Ashton, potente critica e curatrice d’arte contemporanea; la coppia gay formata dall’artista Jackie Curtis e dalla poetessa Adrienne Rich. Il più famoso di tutti è Andy Warhol, ritratto nel 1970 a torso nudo, inerme, il ventre suturato (due anni prima era stata aggredito a colpi di pistola da Valerie Solanas, sedicente attivista femminista).

Phoebe Hoban, nella già menzionata biografia, è convinta che Neel, dipingendo ritratti maschili, non riuscisse a fare a mano di proferire un giudizio sui suoi soggetti. E con le donne? Questo è un altro tema di forte fascino per il pubblico di oggi, almeno quanto quello della maternità. «Già nel 1930, quando dipinse la “Madonna degenerata”, Neel aveva rifiutato immagini idealizzate di madre e figlio in cui il lavoro genitoriale era reso immacolato come il concepimento di Gesù. Neel immagina non solo tutte le sue madri, ma anche tutte le altre nella loro vulnerabilità e nella loro perseveranza frammentata (…) In “Nancy e Olivia”, 1967, Alice vede la nuora Nancy e la dipinge in un modo che riconosce il dramma e la crisi che la maternità porta con sé (…). Eppure, cosa hanno pensato le nuore di Neel, dipinte dall’artista con espressioni che trasmettono un senso di sopraffazione, della loro suocera, una bohémienne che aveva sposato un pittore cubano e si era trasferita all’Avana prima di stabilirsi ad Harlem, che aveva avuto quattro figli con tre uomini diversi, ne aveva persi due e aveva cresciuto gli altri due in una povertà tale che il figlio maggiore soffriva di malnutrizione? Come i suoi parenti dovevano ben sapere, Neel conosceva bene il modo in cui la precarietà mette a dura prova la capacità di protezione materna (…) Nel ritratto di Neel, “Carmen e Judy” del 1972, ci troviamo di nuovo di fronte al corpo nudo e alla cruda vulnerabilità di una figlia. (…) Non è necessario essere una madre per percepire l’insaziabilità del bisogno e la straziante insufficienza del corpo mortale che il ritratto di Neel rivela (…) Siamo tutti Judy, nessuno di noi è Judy, solo Judy è Judy, e conosciamo Judy solo attraverso l’amore di Carmen per lei, il che significa niente affatto, e questo è solo una parte di ciò che Alice Neel ci offre qui» (Ara Osterweil, recensione per «Artforum» della retrospettiva di Alice Neel al Metropolitan Museum of Art di New York, 2022).

Poi ci sono le opere che celebrano l’orgoglio femminile in tutte le sue forme, come «Marxist Girl» (1972), in cui Irene Peslikis, fondatrice della galleria femminista NoHo di Manhattan, fissa lo spettatore con uno sguardo provocatorio, o il ritratto di Annie Sprinkle (1982), pornostar convertitasi in performer artist.

Alice Neel, «Richard in the Era of the Corporation», 1979

Il fattore Zwirner

Alice Neel, è il caso di dirlo, ci ha messo una vita prima di raggiungere i suoi obiettivi e la sua piena maturità artistica. Così scrive Jeff Weinstein, firma di «Artforum»: «Ha attinto a mezzo secolo di influenze e tecniche, le ha consolidate e le ha superate. Quali influenze? Van Gogh, la Scuola di Ashcan, Edvard Munch e James Ensor, Chaïm Soutine, Charles Demuth, l’arte popolare sudamericana, la fotografia Wpa, Diego Rivera. (…) I tristi e arrabbiati “Symbols” di Neel, del 1933 circa, sembrano fratelli delle opere di Frida Kahlo; il rictus femminile di De Kooning compare nella spaventosa e razzista “Clinica del Bambino Sano”, del 1928-29. Neel è diventata Neel attraverso i suoi ultimi venticinque anni di ritratti».

Il dominus del regno di Alice oggi è David Zwirner, il potente mercante newyorkese che dal 2018 rappresenta l’Alice Neel Estate. Dopo le due figlie già menzionate, ed entrambe tragicamente scomparse, Alice Neel ebbe due figli maschi: nel 1939 Richard (nato dalla sua relazione con il cantante e musicista Santiago Negrón), che si indirizzò alla carriera giuridica, e nel 1940 Hartley, nato dall’unione con Sam Brody, fotografo e regista, fondatore della Film and Photo League (un’associazione d’ispirazione comunista). Hartley, medico, e sua moglie Ginna sono i genitori di Elizabeth Neel, affermata pittrice neoastrattista (in Italia ne ha esposto le opere Monica de Cardenas) e di Andrew Neel, regista autore nel 2007 di un docufilm dedicato a sua nonna. I figli, le nuore e tutti i nipoti fanno ovviamente parte dell’Estate, che ha collaborato alla mostra aperta sino al 6 aprile 2026 alla Pinacoteca Agnelli di Torino. Curata dalla direttrice Sarah Cosulich e da Pietro Rigolo, è l’attesissima prima monografica di Neel in Italia. La sua pittura avrà ancora la forza di dividere i pareri dei visitatori? Ci sarà ancora qualcuno, come Hilton Kramer, che si chiederà se quei quadri sarebbero oggi esposti nei musei se non li avesse dipinti una donna? O qualcuno che gli risponderà, come ha già fatto il citato Weinstein, che solo una donna avrebbe potuto dipingerli? Saranno tutti d’accordo sul fatto che, come ha scritto il critico James Hoban, «ampliando i suoi soggetti per includere celebri personaggi del mondo dell’arte, divenne lei stessa una personalità mediatica astutamente eccentrica»?

«Mi piace dipingere persone che sono state rovinate dalla corsa al successo di New York City», disse Neel al celebre conduttore televisivo Johnny Carson quando la invitò al «Tonight Show» nel febbraio 1984, pochi mesi prima della morte per cancro dell’artista. Del resto, la «Comédie humaine» di cui si fece illustratrice e interprete le metteva sotto gli occhi le sue contraddizioni d’artista e quelle di una città oggi ancora più fragile e feroce: «Ho sempre amato la classe operaia e i più miserabili, ma poi amavo anche i più effeminati e i più eleganti».

Altri articoli dell'autore

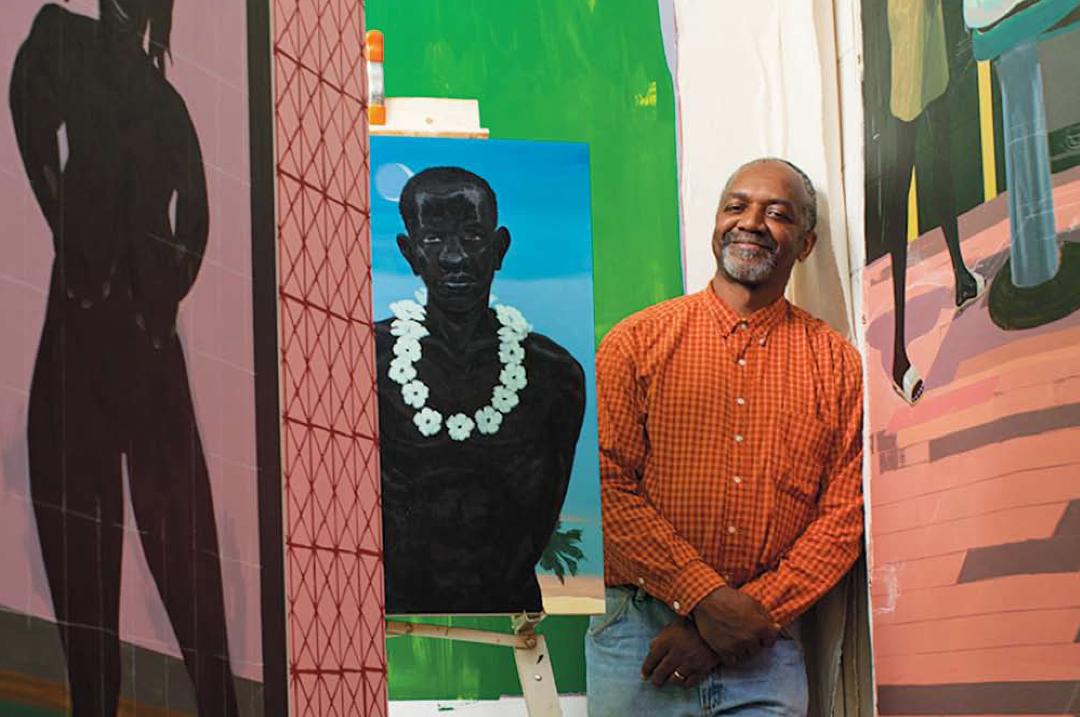

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

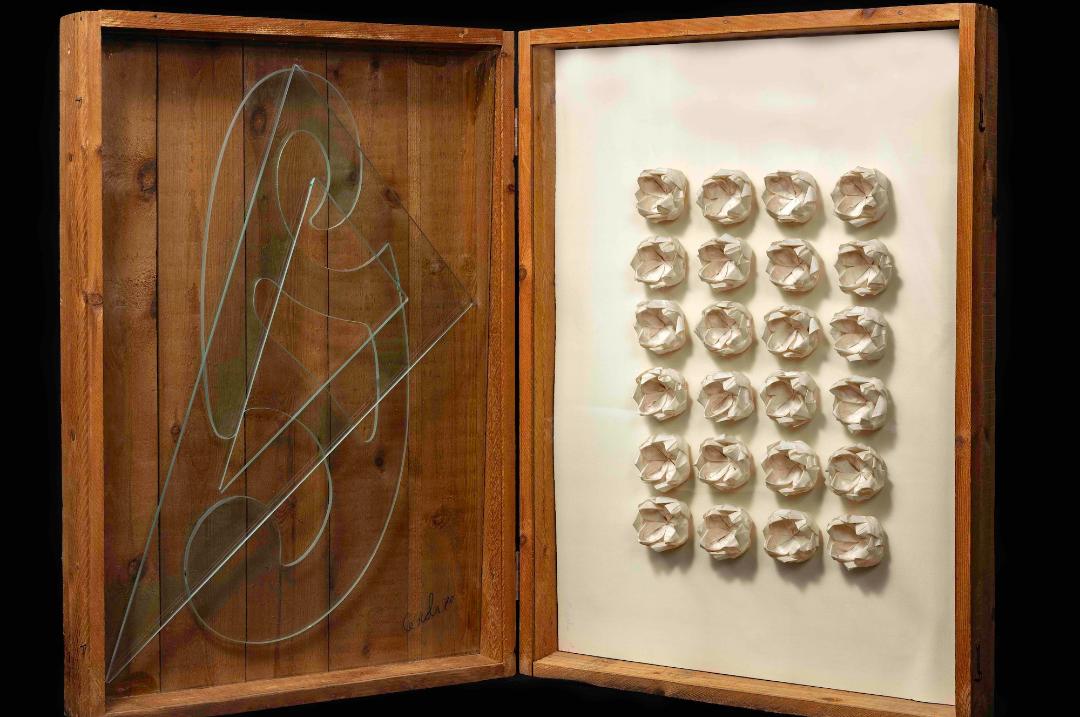

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

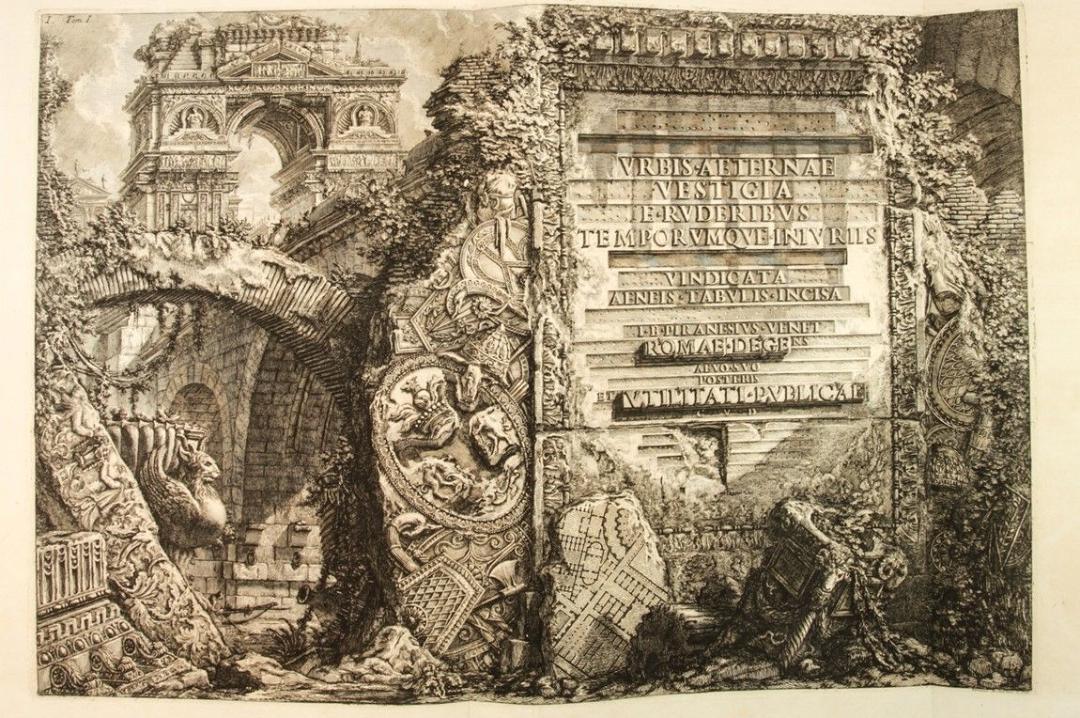

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca

Nelle salette della Torre Borgia esposte 39 opere raccolte dall’intellettuale, critico e vicedirettore della Rai