Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoliQual è la durata media della vita di un artista contemporaneo, se per «vita» ci si riferisce alla sua attività, sotto la lente (insidiosa) della relazione e dell’equilibrio tra qualità, innovazione, riconoscimento del mercato e apprezzamento critico? Se si attribuisse una certa attendibilità a ciascuno di questi «coefficienti», il 90% degli artisti contemporanei avrebbe o avrebbe avuto vita brevissima. Mario Schifano (Homs, Libia, 1934-Roma, 1998) non è proprio il «campione» più adatto per questo tipo di valutazione, ma la recente uscita (edizioni Skira) del primo volume del Catalogo generale della pittura dal 1960 al 1969, frutto di un severo lavoro di studio e di ricerca a opera dei suoi curatori, Marco Meneguzzo e Monica De Bei Schifano, vedova dell’artista e presidente dell’Archivio a lui intitolato, consentirà di rileggerne la produzione in maniera più scientifica e meno condizionata dall’ombra lunga del mauditisme del personaggio, della discutibile gestione (un problema di cui egli stesso fu il primo responsabile) della sua produzione e di una prolificità quasi incontrollabile. L’Archivio Mario Schifano e la Fondazione Giorgio Marconi, inoltre, hanno collaborato alla mostra «When I Remeber». Aperta allo Schauwerk Sindelfingen dal 19 ottobre al 21 giugno 2026, è la prima mostra museale in Germania e la prima retrospettiva europea fuori dall’Italia in oltre trent’anni a lui dedicata. Le oltre 80 opere esposte datano dai primi anni Sessanta agli anni Novanta.

«Schifano ha raggiunto il suo massimo valore culturale negli anni Sessanta. Anche lui lo ammetteva, in privato. Un vero artista (...) riesce a concretizzare tutta la sua arte in un momento, in un periodo. Poi nel resto della sua vita il lavoro rimane come manierista, già visto, anche se nel caso di Schifano, persino nelle sue fasi più tormentate, ci sono sempre stati lavori inaspettati. “Inaspettati” è una parola che vuol dire molto». Sono parole di Plinio De Martiis, direttore e proprietario della Galleria La Tartaruga di Roma, primo autorevole sostenitore sul mercato dell’opera dell’artista, pubblicate in Mario Schifano. Una biografia, un libro di Luca Ronchi edito da Johan & Levi e composto dalle testimonianze di chi lo ha conosciuto bene: le fidanzate, la moglie, i galleristi, i colleghi, i collaboratori, i fornitori, i critici ecc. Il sodalizio con De Martiis s’interruppe bruscamente dopo il 1965, e se il rapporto fra gallerista e artista andrà pure tenuto in conto nella valutazione di questa dichiarazione, lo stesso Meneguzzo, in un’intervista pubblicata da «Il Giornale dell’Arte» (cfr. n. 463, lug.-ago. ’25, p. 35, Ndr), individua quel decennio come «il più alto del suo percorso». La malinconia, il clima crepuscolare, l’«ingiusta nostalgia» che permeano le pagine di Goffredo Parise (lo scrittore e amico cui l’artista deve il soprannome di «giovane puma») nel suo Sillabario, dove, alla voce «Eleganza» racconta di un incontro con Schifano, evocano un periodo d’oro ormai alle spalle. Siamo a Palazzo Ruspoli negli anni Settanta e la splendida Nancy Ruspoli è la nuova compagna dell’artista, che indossa «due scarpini di capretto sul piede nudo e jeans a righe americane». Si consuma in quella superba dimora una cena fredda (in tutti i sensi) e imbarazzata, il vino è servito da un domestico in tre calici d’argento e mentre lei ricorda il loro viaggio in America, la mente dello scrittore fugge verso il vecchio studio dell’amico a Campo de’ Fiori, ai bei quadri che lì prendevano vita, a un Mario «con i capelli corti e le scarpe da tennis», con «più gioventù nei denti e nei capelli neri di scimmia». Lo ricorda «vanitoso, felice, imbroglione, triste come certi matadores in fotografie del 1930, perfido e furbissimo come tutti i grandi artisti ingenui» e naturalmente, conclude Parise, l’invitato «si commosse». Insomma, ci sono tutti gli elementi che evocano un passato prossimo irrimediabilmente alle spalle, e alludono all’ingresso dell’artista quarantenne in una problematica, convulsa, decadente eppure iperproduttiva maturità.

Sonnabend? No, grazie

Il periodo d’oro era iniziato da subito, con i monocromi, cioè con la volontà di emancipare la pittura dal romanticismo e/o dal naturalismo dell’Informale e dell’Espressionismo astratto e ha il suo rapido sviluppo in quella che verrà definita la fase propriamente «pop», con i loghi «Esso» e «Coca-Cola» quali soggetti di dipinti nati a partire dal 1962, parallelamente alle opere warholiane di analogo tema. Il 1962 è, nella vicenda di Schifano, uno degli anni chiave. A ottobre Pierre Restany cura per il gallerista Sidney Janis di New York la mostra «The New Realists». La rassegna newyorkese è il rendez-vous della Pop Art e dintorni, un incontro al vertice tra arte americana e arte europea. Schifano è, con Baj, Rotella e Baruchello, uno degli italiani invitati a confrontarsi con i nouveaux réalistes francesi, i Neo Dada (Johns, Rauschenberg, Stankiewicz e Chamberlain) e soprattutto con i pop propriamente detti, da Warhol a Lichtenstein, da Oldenburg a Rosenquist, da Segal a Thiebaud, da Jim Dine a Wesselmann. È l’anno del decollo internazionale? No, perché entra in campo quel misto di indipendentismo, ribellismo, megalomania, ingenuità, presunzione, orgoglio, infedeltà, autostima, impazienza, ipercinetismo e autodistruzione che sempre caratterizzò la psicologia e il modus operandi di Schifano: entrato nell’orbita di Ileana Sonnabend, pianta in asso la potente gallerista che non solo, nella programmazione della sede parigina, gli aveva anteposto Rauschenberg e Jasper Johns (che Schifano non stimava), ma soprattutto avrebbe preteso una produzione esclusivamente incentrata sui monocromi. Così lui pensò bene, cioè malissimo, di non presentarsi all’inaugurazione della sua mostra a Parigi nel 1963 ed espose i dipinti del nuovo corso «pop», in cui l’immagine tornava a occupare lo spazio pittorico, alla Galleria Odyssia di Roma. Una mostra ricordata come bellissima; ma certo non giovò allo sviluppo internazionale del mercato di Schifano con lo sgarro alla ex moglie di Leo Castelli.

Sta di fatto che, a proposito di mercato, sono tuttora i monocromi le opere più quotate dell’artista romano, il cui record è stato raggiunto nel 2022 con i 2,3 milioni di euro pagati per «Tempo moderno» (1962) a un’asta Sotheby’s a Parigi. L’opera, tra l’altro, proveniva dal fondo Sonnabend. È un dipinto che, dal punto di vista stilistico, si colloca al confine tra due fasi di ricerca: c’è ancora la stesura «calda» dello smalto, in cui il tocco e la colatura del colore mantengono forti legami con i valori della manualità e della materia (come del resto in tutta la fase monocroma di Schifano), ma le fasce cromatiche dai bordi arrotondati che racchiudono il bianco avorio, da cui traspare a tratti il fondo (il tipico bianco della pittura romana di quegli anni, che passa da Twombly al primo Kounellis) sono un anticipo del rosso degli imminenti «Esso» e «Coca-Cola». Schifano, velocemente, abbandonò i monocromi per passare ad altro. «Dal monocromo alla strada» s’intitolava una bella mostra che Giorgio Marconi, suo gallerista dal 1965 al ’70 (un rapporto impossibile tra due caratteri agli antipodi, che portò alla disperazione il gallerista milanese). Sulla strada erano nati i monocromi, perché negli anni dell’Informale, dichiarò Schifano, «o uno andava nelle strade a guardare i cartelloni pubblicitari, o andava nelle gallerie a vedere i quadri informali. Per me e altri pittori era quello che si trovava all’esterno delle gallerie che ci sollecitava». Gli altri pittori erano Tano Festa, Franco Angeli e Francesco Lo Savio, che con lui e con Giuseppe Uncini espongono nel novembre del 1960 alla Galleria La Salita di Gian Tomaso Liverani a Roma. Tutto questo accadeva, scrive Giovanni Casini in un saggio dedicato a quella mostra e pubblicato nel 2012 sulla rivista online «Memofonte», nello stesso anno in cui il critico tedesco Udo Kultermann curava la mostra «Monochrome Malerei» allo Städtisches Museum di Leverkusen (tra gli italiani invitati, Fontana, Dorazio, Castellani, Manzoni, Scarpitta e lo stesso Lo Savio). All’insegna della monocromia emergevano due direzioni: una verso l’azzeramento, l’altra verso una pittura, ed è il caso dei giovani romani, in cui permaneva una traccia umana, il segno della realtà. «Una volta, ricorda De Martiis nella citata biografia di Luca Ronchi, parliamo della fine degli anni Cinquanta, l’ho visto fermo in bicicletta (...) mentre guardava gli operai che coprivano di fogliacci bianchi i cartelloni con la pubblicità già scaduta (...) Il suo lavoro nasceva da queste cose... Una tela su cui incollava carta, a pezzi, come un manufatto temporaneo. Sopra poi passava con una pennellessa uno smalto giallo, o un rosso meraviglioso, o un verde...». Erano, scrisse Vittorio Rubiu, «il bianco delle strisce pedonali, il giallo Agip, il rosso e il verde dei semafori, i colori esclusivi delle insegne luminose e dei cartelloni pubblicitari, dei divieti di sosta o di transito, delle stazioni di servizio».

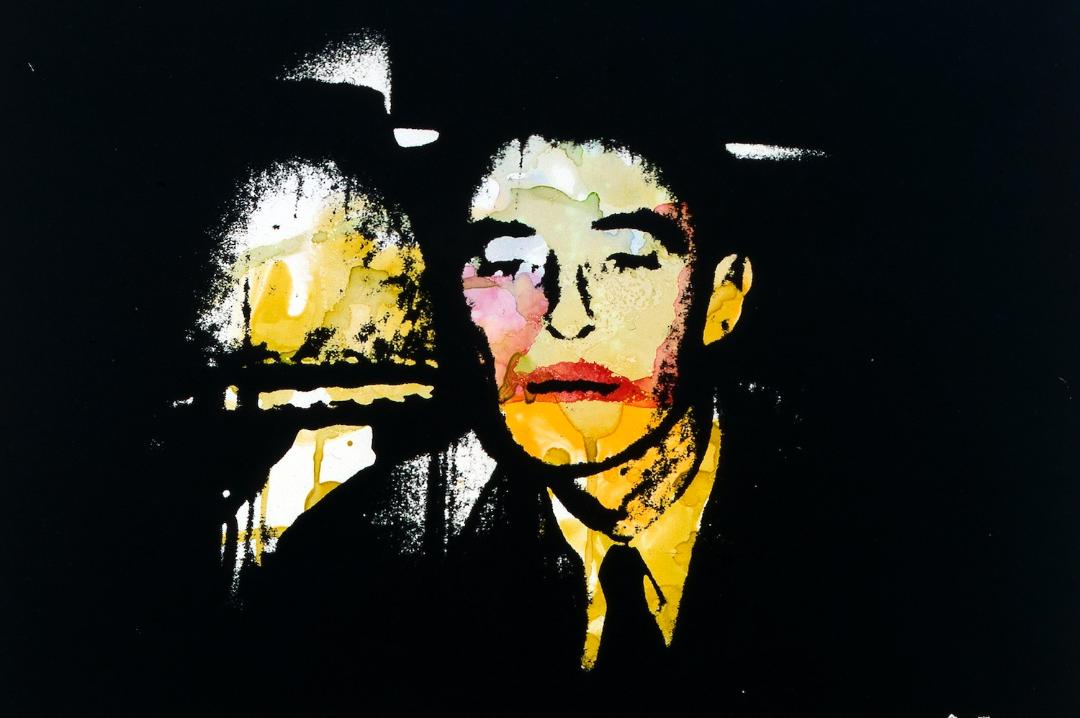

Mario Schifano, «Futurismo rivisitato», 1966, Collezione privata. © VG Bild-Kunst, Bonn 2025. Photo Fabio-Mantegna. Courtesy of Gio Marconi

Dalla Biennale al cinema

«Mario partiva da idee e da immagini altrui, non sapeva disegnare e aveva soltanto la cultura di strada, e quasi non sapeva scrivere, ha detto Giorgio Marconi. È stato geniale perché s’inventava tecniche e linguaggi, passando dalla pittura informale degli inizi (fine anni Cinquanta) ai monocromi, alla manipolazione delle immagini, fino alla passione per la pubblicità, la fotografia, il cinema e la tv. Insomma, faceva cose prima degli altri, ma spesso senza esserne consapevole. Viveva alla giornata, privo di programmi precisi, ma arrivava a sintesi innovative, sperimentando, per caso o per mancanza di soldi, materiali nuovi, vernici, smalti, carte e plastiche». Ecco, agli inizi del 1962, l’apparizione dell’immagine «positiva», che cominciava, scrisse Calvesi, «ad imprimersi, come per frammenti e sillabe, nel campo» con la serie delle scritte pubblicitarie. Un’operazione, stavolta, di «ricalco», in cui entra in scena il medium fotografico. La pittura di Schifano, scrive ancora Calvesi, inizia allora, dopo i quadri «Esso» e «Coca-Cola», ad assumere il significato e le dimensioni di «un grande reportage, con le sue chiare didascalie: mare, incidente, particolare di paesaggio, propaganda, o sole mio. Le scritte, emblematiche, intitolano ora a una realtà che ci incrocia, che si presenta con la sua stessa evidenza segnaletica e topografica, nella sua dislocazione lungo i circuiti d’asfalto che segnano il tragitto delle giornate». Un reportage di «Tutto», per riprendere il titolo della mostra di Schifano nel ’63 alla Galleria Odyssia. Un «Tutto», scrive Achille Bonito Oliva, che non deriverà mai, per Schifano, dalla «patetica speranza di essere l’ombra e il doppio della realtà», ma dalla «impossibilità del mondo di essere rappresentato dal linguaggio dell’arte. Tale coscienza stoica qualifica gran parte dell’arte contemporanea». La «realtà», il mondo, nell’opera di Schifano, saranno dunque sempre mediati, veicolati: ora dall’interazione tra pittura figurativa ma ancora monocroma, in cui l’uso del pennello è sostituito dalla sovrapposizione di schermi colorati in perspex, ora dal linguaggio dei mass-media, segnatamente quello televisivo nelle tele emulsionate degli anni Settanta. «Tutto», infine, scrive Angela Vettese nel catalogo della prima mostra postuma, nel 1998 a Palazzo Sarcinelli di Conegliano, è la «parola chiave che nell’opera di Schifano descrive la sua estetica onnivora, tesa a dipingere tutte le immagini che è possibile vedere nel modo in cui le vede l’uomo comune: rotte, frante dalla velocità e dalla disattenzione. Tutte trasposte sul medesimo piano, come frammenti di un insieme che non sarà mai più possibile cogliere nel suo complesso né tantomeno nella sua struttura () Il senso delle cose, nel frenetico dopoguerra italiano, andò cambiando radicalmente e fece fuori le vecchie gerarchie».

Nel 1964, quando Calvesi lo invita alla Biennale di Venezia, nell’edizione passata alla storia per aver sancito il trionfo della nuova pittura americana con il Gran Premio assegnato a Rauschenberg, Schifano, che nel ’63 aveva compiuto il suo primo viaggio a New York (Warhol «paravento-talento-cinico-culo-dolce-pittore», come lo descrive in una lettera a Franco Angeli, è il re di una città dove il pittore italiano trae delusioni e disillusione dalla produzione dei suoi colleghi), è già oltre la Pop Art. Partecipa con tre grandi dipinti, tra i quali uno dei primi omaggi al Futurismo (nella fattispecie a Giacomo Balla). Si affaccia allora il pittore che anticipa il citazionismo con le sue rivisitazioni di Malevic. Un citazionismo, ancora una volta, «filtrato», perché ciò che viene citato non sono le opere o gli stili, ma le immagini (come la celebre fotografia d’epoca del gruppo futurista): «Se prima cercava di ritrovare la pittura attraverso la fotografia, ora si sforza di ritrovare la fotografia attraverso la pittura», scrive nel 1966 Maurizio Fagiolo dell’Arco.

Poi, dopo i «Paesaggi anemici», cioè vampirizzati di ogni valore naturalistico, «pittura in vitro» (ancora Fagiolo), le palme e le stelle a spray e stencil (anche Gianni Agnelli le vorrà per una stanza della sua residenza romana) e la rapidissima consacrazione, arriva il ’68. Il pittore è in crisi con la pittura e si dà al cinema sperimentale: «Fu un momento quasi di vanità, dichiara a Marco Meneguzzo in una conversazione del 1982, ma in ogni caso vedevo i limiti della pittura. Erano anni politici cruciali, quando, per poter sopravvivere con te stesso o anche in un gruppo sociale, dovevi entrare in crisi, oppure fare un’autocritica analitica, sincera o insincera (...) Con i miei film sono appena giunto a mostrare delle ipotesi di situazione, ma mai delle narrazioni». Nella trilogia «Satellite», «Umano non umano», «Trapianto, consunzione e morte di Franco Brocani» (protagonista, in quest’ultimo film, l’amico regista, che in realtà morirà nel 2023, autore fra l’altro del cult movie «Necropolis»). Appare, in queste non-narrazioni, scandite da scene di vita o di lotte sindacali, l’entourage di Schifano: Moravia, il poeta Sandro Penna in un indimenticabile monologo nella sua casa romana, Dacia Maraini, Maurizio Calvesi, Carmelo Bene, il regista Marco Ferreri. Ma quando Carlo Ponti lo manderà in America per raccogliere materiali per il suo primo, unico e mai realizzato film «scritto» (sceneggiatura di Tonino Guerra), trarrà solo spunti e iconografie per nuovi lavori, come «Pentagono», «Era nucleare», «Sala operativa» ecc. «Non me la sentivo», spiegherà.

«Scapolo impenitente»: così Achille Bonito Oliva definisce il rapporto di Schifano con la pittura. Lo scapolo è colui che non si sposa mai solo per continuare a diversificare i suoi rapporti affettivi ed erotici e in effetti è un’immagine che si attaglia a una «macchina da pittura» come si definiva lo stesso artista. «Ho sempre fatto delle fotografie, dichiara ancora a Meneguzzo, perché ho ritenuto la foto una guida assolutamente più significante del quadro, o almeno significante in modo diverso». Ma quando il suo interlocutore gli chiede perché continuasse a fare quadri, lui risponde: «Perché è umano, più umano. Perché io sono pittore. Perché anche come fotografo sono pittore». Poco cambia se il soggetto sono le ninfee di Monet, un omaggio a Brancusi, un frame da uno delle decine di televisori che teneva contemporaneamente accesi nelle sue molte case-studio romane. Il soggetto è l’immagine e il suo fluire continuo e inarrestabile (altro tema che conferma oggi più che mai l’attualità di Schifano): dalla Polaroid all’elaborazione di immagini fotografiche trasferite da riviste e giornali sulla tela e poi elaborate pittoricamente, anche il flusso creativo dell’artista non conosce sosta. In questo mondo d’immagini e di appunti, di fotocopie e di intima quotidianità sono stati immersi i visitatori della mostra «Laboratorio Schifano», curata da Luca Massimo Barbero e Francesca Pola per il Macro di Roma nel 2010-11.

Mamma Roma

Il punto, o se si vuole il problema, è essere nato pittore. «Se il sogno di Warhol è stato quello di essere una macchina, quello di Schifano è quello di essere stato la Pittura», scrisse ancora ABO nel 1998 nello splendido necrologio pubblicato da questo giornale (cfr. n. 164, mar. ’98, «Vernissage», pp. 38-39). Umano, troppo umano, Schifano ha vissuto fino in fondo il destino di essere pittore e di «essere Schifano». Se è sbagliato puntare i riflettori solo sul gossip, sui suoi amori, sulle sue droghe, sui suoi tradimenti, sul suo svendersi, sulle principesse e sugli scrittori, sul carcere per detenzione di droga, sugli assistenti e sui falsari, sulla malavita che a un certo punto lo tenne in ostaggio, sul suo irresistibile fascino (che unito a una vita sempre al limite non poteva non attrarre gli scrittori e altri suoi simili, similmente irregolari), è altrettanto sbagliato separare il suo lavoro dalla sua vicenda umana, perché erano vicendevolmente uno la proiezione dell’altra.

Schifano, nato a Homs perché il padre era in quel 1934 impegnato negli scavi di Leptis Magna, il bambino che lasciò la scuola prima della terza elementare, il giovane che affiancò il padre come disegnatore di rilievi al Museo Etrusco di Valle Giulia, si affermò in una Roma che ancora una volta, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, rinasceva nella sua tradizione di città madre, di gigantesco millenario stratificato labirinto abitato da un’umanità composita, geniale e feroce, splendida e fetida, o, per dirla con Valerio Magrelli, «magica e velenosa». Ma bisogna anche dire che Schifano è stato un pittore che più duramente di altri suoi colleghi (proprio perché era il più pittore di tutti) ha vissuto la sua maturità di uomo nel quindicennio più avaro per la pittura e per i pittori-pittori come lui. L’eclissi di Schifano, non a caso, è iniziata, gradualmente, nella seconda metà degli anni Sessanta e ha raggiunto il suo culmine alla metà degli anni Settanta, in concomitanza con l’affermazione internazionale delle correnti concettuali. Lui stesso riconoscerà che l’ascesa della Transavanguardia giovò alla sua rinascita negli anni Ottanta. Emilio Mazzoli sarà allora l’unico gallerista che potrà affermare di avere mantenuto con l’incontrollabile Schifano un rapporto duraturo e stabile. Schifano, per lui e non solo, dipingerà ancora quadri straordinari e giganteschi. «Una pittura strabiliante» che, come scrive Luca Massimo Barbero, membro dell’Archivio Schifano, rappresentò per lui, giovane storico dell’arte, «una rivelazione» alla sua apparizione nella mostra «Mario Schifano 1970-1980. Laboratorio umano e pittura», curata dallo stesso Mazzoli e da Achille Bonito Oliva per la Galleria Comunale d’Arte di Cesena nel 1980. Paesaggi, giardini, alberi, cieli, cavalli, frutti, dinosauri, giocattoli (nel 1985, dopo il matrimonio con Monica De Bei, nasce il figlio Marco Giuseppe) popolano il suo ritorno «a tutti i piaceri che possono avere le maniere di fare la pittura», disse l’artista.

Forse non riuscì mai a tramutare il suo cinema in narrazione perché lui stesso era narrazione, la trama di un film con protagonista il pittore Mario Schifano. E, come in un film, si è svolta la vicenda di un artista arrivato giovanissimo al successo per poi venirne travolto, sino a sprofondare nel buio per poi trionfalmente risorgere: gli anni Ottanta sono quelli di una trionfale rentrée, con il ritorno (1982 e 1984) alla Biennale di Venezia, dove nel ’93 (nell’edizione diretta da ABO) avrà una sala personale. Nel 1983 Annina Nosei lo riporta a New York per una personale nella sua galleria e l’anno dopo espone nei musei di Lione e di San Francisco. Nel 1990, con una sua monografica, riapre a Roma il Palazzo delle Esposizioni dopo una lunga chiusura. Precursore in tutto o quasi, volle da subito un suo sito internet, ma anche, sempre per non farsi mancare nulla com’era nel suo stile, gestire il suo mercato attraverso un canale televisivo, firmando un contratto con Telemarket. Non è escluso, ovviamente, che Mario Schifano, ossessionato dalla modernità, fosse in realtà un artista del passato capitato per qualche smagliatura del tempo nel secolo sbagliato. Una volta, forse, svelò involontariamente questa sua possibile identità, il suo essere atterrato dal passato nel XX secolo. Nel suo film «Umano non umano» disse che la pittura aveva perso la sua magia da quando l’uomo ne aveva scoperto la chimica. Disse che in passato era diverso, perché non c’era la chimica ma l’alchimia e che per molti secoli «la pittura è stata un tentativo alchimistico di riprodurre il mistero della vita, animando la materia con la luce». Un pensiero un po’ troppo raffinato e profondo per un semplice «reporter», com’è stato definito. E allora, forse, aveva ragione Maurizio Fagiolo dell’Arco quando scrisse: «Schifano non è il reporter pronto ad assorbire fatti e misfatti del mondo, ma l’artista provocato che risponde con una critica. Un grande letterato che si diverte a fare il reporter, restando troppo letterato e troppo poco reporter».

Mario Schifano, «Alfa», 1965, Quenza Collection, Stati Uniti. © VG Bild-Kunst, Bonn 2025. Photo Stefan Kirkeby

Altri articoli dell'autore

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

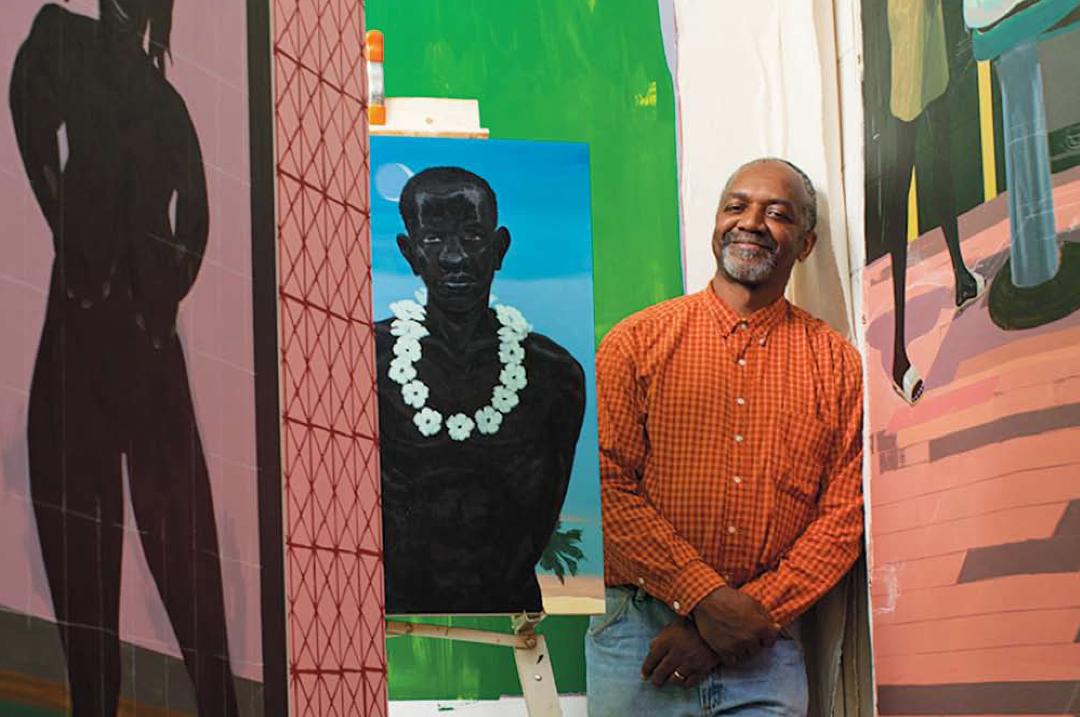

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria

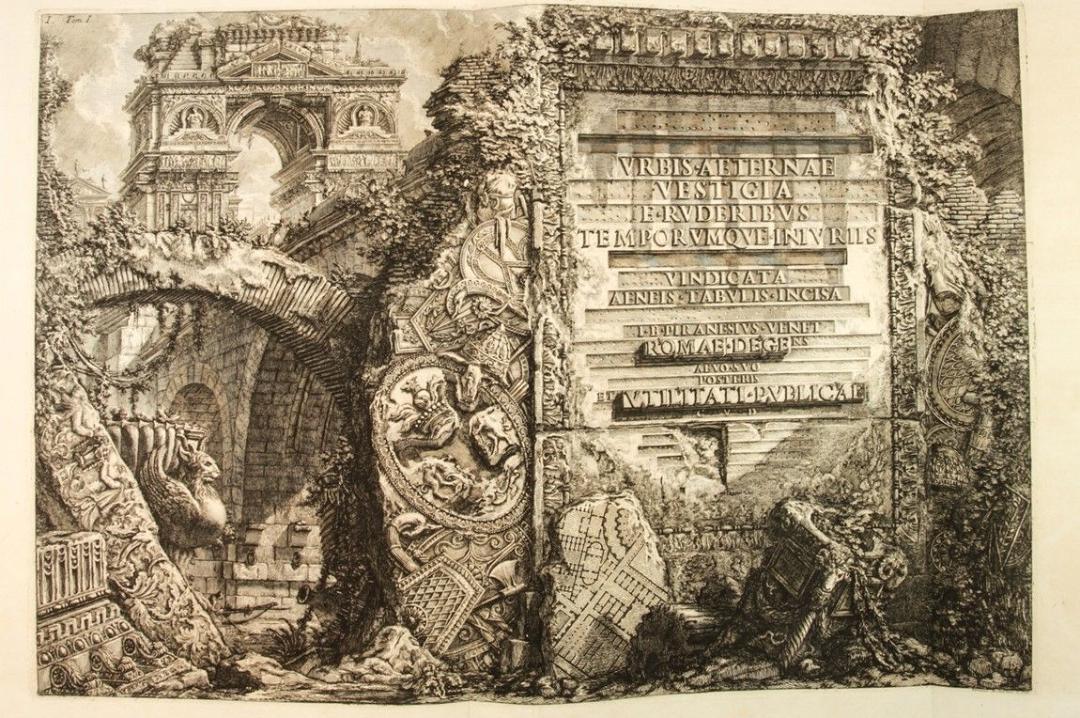

Da Piranesi all’artista contemporaneo Philip Goldbach, da Twombly a Rauschenberg, nel corso dei secoli non pochi artisti hanno fondato sull’atto dell’eliminare la loro ricerca