Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Franco Fanelli

Leggi i suoi articoli«Il pene mi dà il pane», fa dire Elio a John Holmes a proposito dei «30 centimetri di dimensione artistica» che garantirono il successo a questo celeberrimo collega americano di Rocco Siffredi. Potrebbe dire lo stesso Sarah Lucas (Holloway, Londra, 1962), che sul pene ha costruito tanta parte di una carriera in cui la prima mostra personale, nel 1992 (City Racing, Londra), era eloquentemente intitolata «Penis Nailed to a Board» («Pene inchiodato a un tavolo»). Il membro di una scultura intitolata a Maradona, sintetizzato in una figura gialla come la crema o la buccia di una banana, si ergeva invece per tre metri di altezza all’ingresso del Padiglione britannico, quando Lucas, nel 2015, rappresentò il suo Paese alla Biennale di Venezia.

«“Penetralia” annuncia il gradito ritorno di un’artista attualmente sottovalutata», scrisse Dan Fox di «Frieze», in occasione di un’altra personale, allestita nel 2008 da Sadie Coles, da quasi trent’anni sua gallerista di riferimento, incontrata nel 1990 quando era ancora l’assistente di Anthony d’Offay (ma la prima a lanciare Lucas fu Barbara Gladstone). «Le sculture “Penetralia” si inseriscono perfettamente nel contesto dell’opera di Sarah Lucas, la cui posizione principale è quella di sfidare gli stereotipi di genere e l’allegoria sessuale. Queste nuove opere possono essere viste come un’analisi approfondita della forma fallica stessa, pensata per riflettere sulla forma e sul soggetto carico di significato. Lucas ha giustificato l’uso del pene e dei testicoli nelle sue opere passate, un primo esempio è “Things” del 1992, un pene di filo metallico ricoperto di fiammiferi spenti, o il collage in cartapesta “Cock and Spare Balls” dell’anno successivo, sostenendo che l’organo maschile è la perfetta scultura ready made autonoma. “Beer Can Penis”, una serie illimitata iniziata alla fiera d’arte contemporanea di Colonia nel 1998, è stata realizzata da Lucas per i clienti della fiera unendo due lattine di birra per formare la forma richiesta, e in queste sculture precedenti il potente contenuto sessuale era una componente centrale del suo lavoro quanto l’esperimento formale. L’elemento linguistico nell’opera di Lucas è sempre carico di significato quanto la sua scelta dei materiali, e il titolo della sua mostra del 1990 “Penis Nailed to a Board” ne è un ottimo esempio. (…) I materiali e il senso di autenticità della produzione nell’opera di Lucas sono l’eredità dell’Arte Povera: queste opere sono realizzate dall’artista con gesso grezzo, presentate su blocchi di legno trovati con supporti in filo metallico. (…) Nel caso delle sculture “Penetralia”, la loro improbabilità fisica fa parte della loro magia totemica e c’è un netto contrasto tra la transitorietà del cogliere l’erezione e i tentativi museologici di aggrapparsi e preservare cose impossibili».

Così recitava il comunicato stampa di quella mostra, che secondo Fox rilanciava Lucas alla luce del suo talento per «le tematiche artistiche tradizionali: la scultura e la materialità, il peso, la composizione»: insomma, la più selvaggia degli Young British Artists non era soltanto la provocatrice che irride ai simboli della potenza virile e dei luoghi comuni legati a una società sessista, ma una grande scultrice, capace di spostare l’attenzione anche su questioni formali e compositive. Il fatto era (è) che, continua Fox, «circa dieci anni fa (cioè intorno al 1998, Ndr), il suo lavoro sembrava aver esaurito la sua spinta propulsiva. L’uso abile di materiali prosaici (sigarette, lattine di birra) da parte di Lucas è diventato pesante e privo di umorismo. I pessimi giochi di parole scultorei (sigarette disposte a forma di bara, per esempio) sembravano suggerire che il suo talento per le giustapposizioni interessanti di materiali (per non parlare delle giustapposizioni di soggetti) fosse andato in fumo e si fosse esaurito».

Sarah Lucas, «Au Naturel», 1994. © Sarah Lucas. Courtesy Sadie Coles HQ, London

Voodoo, totemismo, feticismo

Ma il pene, evidentemente, è sempre un’ancora di salvezza, magari modellandone le forme su quello, come lei stessa ha sottolineato, del suo compagno, il compositore Julian Simmons, con il quale l’artista si è rifugiata da Londra nella quiete del Suffolk, in una casa immersa nel verde che un tempo apparteneva a Benjamin Britten e Peter Pears. L’entusiasta recensore di quella mostra, che sicuramente contribuì al rilancio di Lucas, metteva in relazione quelle sculture con la «New British Sculpture» degli anni Cinquanta, ma emendata dal Calvinismo astrattista a favore di un «culto pagano della natura». Sarah Lucas, insomma, aveva sostituito la «grinta urbana» delle opere che nei primi anni Novanta ne decretarono la fortuna con «il bucolicismo pagano», e così facendo era rinata. Il pene come punto di riferimento costante, spiegò l’artista nel 2012, ha la sua motivazione in questioni come «appropriazione, perché non ne ho uno; voodoo, economia, totemismo, hanno una dimensione comoda per le ginocchia; feticismo». L’organo sessuale maschile vanta un numero record di sinonimi in tutte le lingue. In italiano, ad esempio, un migliaio circa, ma è una lingua che Lucas non padroneggia, altrimenti, c’è da scommettere, vista la sua passione per i giochi di parole, avrebbe riflettuto sul paradosso per cui il simbolo della virilità per antonomasia vanta numerosi appellativi al femminile, dall’assertiva «minchia» alla tenera «nerchia», dalla medievaloide «mazza» alla vegana «fava». Magari ci penserà se, dopo la Biennale del 2003, cui partecipò su invito del curatore Francesco Bonami alla mostra centrale «La dittatura del visitatore» e quella, citata, nel 2015, tornerà in Italia, seguendo le orme di Jenny Saville e, più recentemente, di Tracey Emin, entrambe a Firenze, la prima in una mostra diffusa curata da Sergio Risaliti, direttore del Museo Novecento (2022) e la seconda a Palazzo Strozzi, a cura del direttore generale dell’omonima Fondazione, Arturo Galansino (2025). Entrambe parteciparono alla mostra «Sensation» (Royal Academy, Londra, 1997) che, esponendo le opere acquistate da Charles Saatchi, certificò i suoi investimenti sugli YBA tenuti a battesimo, nel 1988, da «Freeze», la collettiva in più puntate organizzata da Damien Hirst, che riunì in uno spazio industriale sul Tamigi alcuni diplomati e/o diplomandi al Goldsmiths, la prestigiosa scuola d’arte londinese. Saville era troppo giovane per «Freeze» (è nata nel 1970), ma c’erano, oltre a Hirst e a Lucas, Gary Hume (all’epoca compagno di Lucas), Mat Collishaw, Angela Bulloch, Angus Fairhurst, Anya Gallaccio, Fiona Rae e altri futuri partecipanti a «Sensation». Hirst, già all’epoca, aveva un warholiano istinto manageriale e la mostra fu un successo, ottenendo, tra le altre, le visite dello stesso Saatchi e dello star system curatoriale londinese dell’epoca, da Nick Serota a Norman Rosenthal. Non c’era neanche Tracey Emin, destinata a maggior fama e fortuna commerciale rispetto a Sarah Lucas, allora studentessa al Royal College of Art, ma soprattutto, spiega Lucas, «all’epoca Tracey non faceva arte. Si considerava una scrittrice e comunque pensavamo che sarebbe stato divertente fare qualcosa. Abbiamo cercato un negozio con un contratto di locazione breve, di sei mesi».

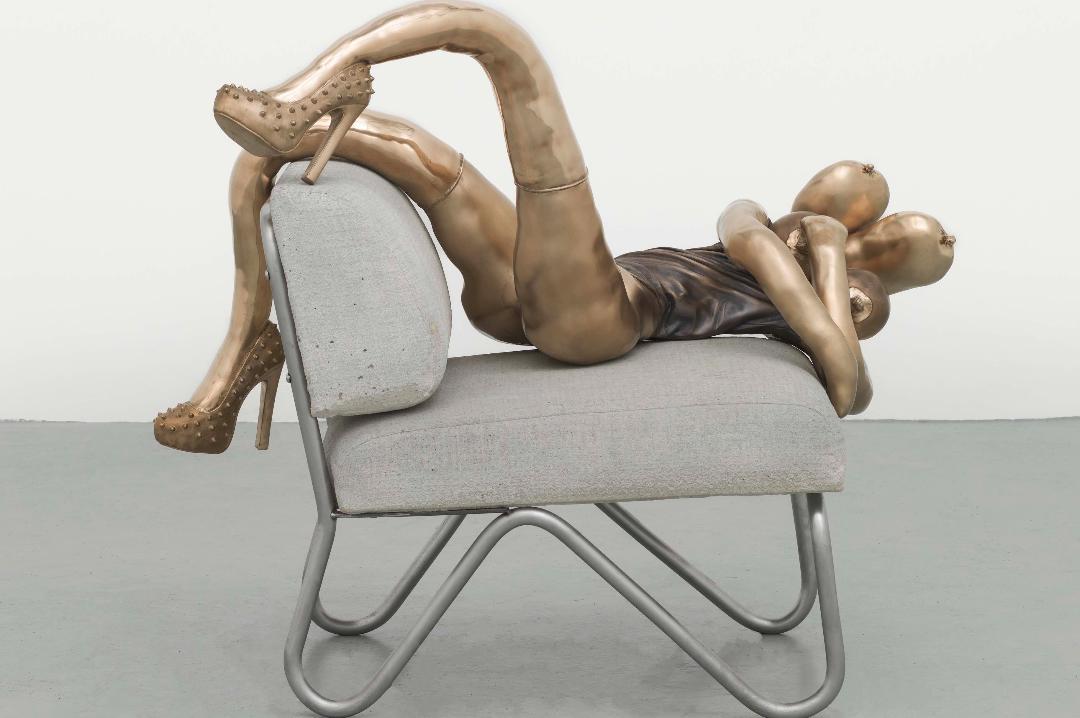

Sarah Lucas, «Champagne Maradona», 2015. © Sarah Lucas. Courtesy Sadie Coles HQ, London. Foto: Andrea Rossetti

Io e Tracey

Nacque così, il 3 gennaio 1993, «The Shop», negozio e «spazio creativo» al 103 di Bethnal Green Road, un quartiere in piena recessione negli anni Novanta. «Non avevo soldi, ha ricordato Tracey Emin, neanche un penny, e Sarah aveva i soldi di Saatchi (ottenuti dopo le prime vendite, Ndr). Sarah ha versato tutto il denaro all’agente immobiliare per l’affitto e il contratto di locazione e abbiamo ottenuto le chiavi. Abbiamo decorato “The Shop” con della vernice magnolia economica. Tutti gli altri dipingevano tutto di bianco e usavano acciaio lucido e perspex. Abbiamo finito i lavori durante le vacanze di Natale e abbiamo aperto il 3 gennaio. Io facevo dei conigli con i pacchetti di sigarette; fumavamo una sigaretta dopo l’altra e, quando finivamo un pacchetto, facevo un coniglio, lo firmavamo, lo mettevamo in vetrina e lo vendevamo al prezzo di un pacchetto di sigarette. A Brick Lane si potevano comprare un sacco di tessuti per 2 sterline, fogli di plastica arancione a 10 pence l’uno... Si potevano comprare tutti questi materiali strani e malridotti. Compravamo tutto quello che vedevamo e ci facevamo qualsiasi cosa ci venisse in mente». Da «The Shop» si potevano anche comprare un posacenere con la faccia di Damien Hirst, T-shirt, una delle quali con la scritta «You’re so Sucky» (Sei così schifoso) («era già stata venduta diverse volte ed era fuori dalla mia portata, afferma Sadie Coles. Il prezzo aumentava ogni volta che ne veniva venduta una. Costava 125 sterline o qualcosa del genere»), oppure un polpo realizzato da Sarah Lucas con i collant. O, ancora, come ricorda Cerith Wyn Evans, un altro artista sostenuto in quegli anni da Saatchi, «oggetti che avevano perso valore o utilità per chiunque, solo spazzatura o rifiuti. Ma c’era un senso di riutilizzo, riciclo e rivalutazione dei sistemi. A quel livello, c’era qualcosa di altamente sofisticato e civilizzato in “The Shop”. Si trattava di avere un’esuberanza in mezzo a tutto, di reagire alle tirannie, alle gerarchie e alle ingiustizie del mondo. Era arte povera con un femminismo punk ribelle». Durò sei mesi: «“The Shop”, continua Emin, è stato un momento speciale. Era eccitante, selvaggio, diverso, e non ci sarà mai più niente di simile. Non riguardava il lavoro delle persone, ma gli happening e le idee. Non poteva essere ricreato. Così ho bruciato tutto. Ho fatto un enorme falò nel giardino del gallerista Carl Freedman. Ho esposto le ceneri nella mia prima mostra da Jay Joplin nel 1993». «“The Shop”, conclude Lucas, è stato uno di quei momenti in cui si incontrano molte persone. All’epoca non lo sai, ma incontri persone che diventeranno una parte importante della tua vita, che saranno amici di lunga data». Non è certo che Emin e Lucas siano rimaste amiche, se mai lo sono state veramente. Agli inizi condivisero alcune pratiche, come l’utilizzo dell’autoritratto (tra i più noti, le fotografie di Lucas con la sigaretta in bocca a sostituire il sigaro di Clint Eastwood), e hanno in comune un elemento iconografico ispirato alla malinconia postcoitale: il materasso matrimoniale di «Au Naturel» (1994), che Lucas dotò di due meloni e un secchio per «lei» e di un cetriolo eretto su due arance per «lui»; e «My Bed» (1998) di Emin, il letto disfatto e accessoriato con effetti personali e altri oggetti di vario tipo e funzione, diario di una settimana di frustrazione e depressione dell’artista.

Sarah Lucas, «Self-Portrait with Fried Eggs», 1996. © Sarah Lucas. Courtesy Sadie Coles HQ, London. Foto: Angus Fairhurst

Humour e punk

Il forte riferimento autobiografico, tipico di Emin, è l’elemento che più di altri differenzia il suo lavoro rispetto a quello di Lucas, che adottò da subito elementi più «universali», magari traducendo in opere modi di dire e luoghi comuni, come le due uova fritte che sovrappone ai suoi seni (e sopra una T-Shirt) in una fotografia del ’96, mixando un gergale stereotipo femminile con una posa molto macho, a gambe divaricate su una poltrona. Sesso, cibo, morte, sono i temi (molto anni Novanta, del resto) del suo lavoro, debitore del più dissacrante e urticante Surrealismo (le «Chicken Knickers» del 1997 recano appeso un pollo surgelato e collocato sul davanti a cosce aperte, evocando una poco attraente vagina spalancata). «Sia pur ossessivamente avviluppata sui temi del gender in realtà si scosta (così come accade anche a Tracey Emin) da pertinenze femministe e postfemministe, ha scritto Teresa Macrì su “il manifesto” recensendo il citato Padiglione britannico alla Biennale del 2015. C’è nel fare di Sarah un intimismo individuale e una visionarietà irritante che derivano soprattutto dal forte attrito con la realtà urbana da cui discende la sua appartenenza sociale». Lucas, figlia di un padre lattaio e di una madre che alternava al lavoro di giardiniera quello di donna delle pulizie, si è più volte soffermata sulle sue origini. Ha lasciato la scuola a 16 anni e a 17 era incinta: «All’improvviso ho capito che se avessi avuto un figlio, sarei rimasta in quell’ambiente per i successivi 16 anni senza andare da nessuna parte». Ha abortito e ha venduto la sua collezione di dischi e ha viaggiato per l’Europa in autostop, cercando un’idea su che cosa fare da grande. Al ritorno, incontrò «qualcuno che aveva frequentato l’accademia d’arte. Prima di allora non sapevo cosa fosse. È stato allora che ho pensato: “Oh, questo è qualcosa che potrei fare”». Riferendosi agli YBA, Philip Kennicott, autorevole critico d’arte e architettura del «Washington Post», ha sottolineato quanto fosse strategica per loro, e quindi anche per Sarah Lucas, l’accentuazione delle affiliazioni alla «working class, e Lucas, come altri, ha un gusto per il crudo, il sessuale e lo scatologico (…) insieme all’amore per i fluidi corporei, i bagni, le sigarette e i graffiti nei bagni pubblici». Nel 1997 un altro accessorio d’uso comune entra nel repertorio di Lucas: nascono i «Bunnies», figure femminili stilizzate «modellate» in collant imbottiti e collocate in posture contorsionistiche o, più spesso, a gambe aperte. Di tipologia analoga, i bronzi disposti su piedistalli di cemento armato.

Queste sculture, ma anche il frequente ricorso a riferimenti fallici, hanno favorito l’accostamento del suo lavoro a quello di Louise Bourgeois, ma è ancora Teresa Macrì, fra gli altri, a porre un importante distinguo, asserendo che i lavori di Lucas «sono pregni di quell’humour antimachista dell’artista inglese e di cui la sacralità formale della Bourgeois è completamente priva. L’attenzione sessuale della Lucas è oltremodo irridente, sfonda i pregiudizi culturali della sessualità, sfiorando crudamente i contorni dell’abuso e della violenza come nel famoso materasso sporco di macchie rosse su cui sono stese e rivestite da uno slip due cosce di maiale in “I Might Be Shy But I’m Still A Pig” (2000)».

Un artista del XXI secolo (ma era già così 50 anni fa) è una sorta di surfista. Può accadere che l’onda giusta per rialzarsi sulla tavola e riprendere a surfare si faccia attendere, ma se si ha la capacità di mantenersi a galla (che è già molto), prima o poi potrebbe arrivare. Certo la linea di galleggiamento di Lucas è stata messa in crisi quando il mix Pop-Surrealismo adottato da molti suoi colleghi (vedi alla voce Cattelan) ha offerto risultati imbarazzanti come «Christ You Know Ain’t Easy» (2003), un Cristo crocifisso a grandezza naturale composto da sigarette (per dire: la torre di torrone di Aldo Mondino era assai più arguta e per nulla sentenziosa). Ma l’onda giusta è ritornata a 60 anni, con l’enfasi posta dai curatori e dal mercato sull’arte delle donne (al di là di messaggi femministi contenuti nella loro opera), la rivincita delle artiste surrealiste (la Biennale di Venezia del 2022 ne è stata un esempio, e, quanto al Surrealismo, le sculture di Hans Bellmer possono essere individuate come antenate dei «Bunnies») e le infinite digressioni sul «gender» che costellano la produzione artistica attuale. Così Lucas, in maniera androgina come piace a lei, è tornata a essere un «maschiaccio» (così ha sempre amato definirsi) anche ora che è una signora di 63 anni.

Sarah Lucas, «Mon Pied» (roof series), 1995–2024. © Sarah Lucas. Courtesy Sadie Coles HQ, London. Foto: Angus Fairhurst

Empatia in un WC

Massimiliano Gioni è stato uno dei maggiori artefici del ripescaggio: nel 2016 la volle per un ciclo di mostre organizzato a Milano dalla Fondazione Trussardi in sedi di pregio storico e talora un po’ délabré, e Lucas, che vanta nel suo repertorio sculture emergenti da vasche da bagno e un’installazione composta da orinatoi colorati («I Just Love Blokes (Urinal A-T)», 2002) e graffiti all’interno di WC, si trovò perfettamente a suo agio tra i lavabo, le docce e i servizi igienici dell’Albergo Diurno Venezia. Va detto che il suo capolavoro con siffatti materiali resta un WC non d’oro come quello, più recente, di Cattelan, ma malandato, usato e munito di un eloquente sigaro con due noci oltre a una lampadina che si accende nell’interno dipinto di rosa. Realizzato nel 2000, ha un titolo, «Inferno», fortemente empatico nei confronti di quel 75% della popolazione occidentale che almeno una volta nella vita è stata afflitta da problemi emorroidali.

Secondo la tradizione talmudista peraltro, alcuni demoni abitano le latrine (Guido Ceronetti, Il silenzio del corpo, Adelphi, 1979). Poi, nel 2018 Gioni ne curò al New Museum di New York una retrospettiva («Au Naturel»). Si deve invece a Dominique Heyse-Moore e Amy Emmerson-Martin, curatrici della Tate Britain, la retrospettiva di 75 opere che nel 2023 ha celebrato nel museo londinese i quarant’anni di attività dell’artista. Dal prossimo 10 ottobre all’8 marzo 2026 una selezione di suoi lavori vecchi e nuovi approderà al museo Kiasma di Helsinki e probabilmente sarà una nuova occasione per dibattere su quanto sia «politico» o meno il lavoro di Lucas.

Il già citato Philip Kennicott non ha nascosto le sue perplessità: «Nel video “Egg Massage”, realizzato nel 2015, si vede il compagno dell’artista, Julian Simmons, sdraiato nudo su un tavolo mentre delle uova vengono rotte e versate su di lui. Si raccolgono sul suo corpo e intorno ad esso sul tavolo, mentre un fotografo si avvicina e si allontana per immortalare il rituale. Ancora una volta, si attende il contenuto dell’opera, qualcosa che porti questo piccolo dramma a una crisi, gli infonda significato o indirizzi i nostri pensieri verso un contenuto più profondo. Ma l’unica cosa interessante è il fotografo, che in realtà non è necessario perché c’è già qualcun altro che riprende l’artista mentre ricopre il suo compagno di uova. La presenza del fotografo ha invece lo scopo di accentuare il ruolo di voyeur e sfruttatore dell’uomo che ora è ricoperto di uova. Dopo tutte le provocazioni di Lucas, questa è una delle poche cose veramente inquietanti, perché suggerisce la vacuità della presunta critica implicita nel suo lavoro. L’obiettivo non è quello di abolire le vecchie forme di sfruttamento o le idee tradizionali di genere, ma semplicemente di invertirle. Lei non propone l’uguaglianza dei sessi né un mondo al di là delle categorie di genere. Al contrario, sostiene che umiliare un uomo sia in qualche modo un atto di redenzione, come se lo scopo fosse semplicemente quello di scambiare le categorie di vittima e vittimizzato, senza eliminare la vittimizzazione. Questa non è una rivoluzione, è vendetta. Ma è tipico di gran parte del lavoro di Lucas, che manca di una visione del mondo al di là della peculiare appropriazione della mascolinità da parte di una donna della classe operaia. Forse tutto questo era più divertente trent’anni fa. Oggi sembra solo uno spreco di energie che avrebbero potuto davvero far progredire il mondo». Un cattivo uso del femminismo postfemminista? Il fatto è che, come scrive J.J. Charlesworth di «ArtReviev», «diventare storia dell’arte comporta dei problemi». E allora «come avere una storia senza diventare storia? Come smettere di essere uno Young British Artist per continuare a essere, beh, semplicemente un artista, magari uno bravo e che intende restare sulla scena?». Se il vero problema è questo, ben più del presunto femminismo o di un eventuale postfemminismo di Lucas (a tal proposito, circa eventuali parentele la critica preferisce a Louise Bourgeois le scatologiche, falliche e ironiche sculture di Franz West, amico di Lucas) le sue cose più «nuove» rispetto alle infinite variazioni sui temi prediletti, e forse più convincenti sono quelle (come le già menzionate opere esposte nel 2008 da Sadie Coles) in cui è determinante e ben evidenziato il ricorso alla manualità, alle tecniche e ai materiali tradizionali della scultura, così come è stato per Tracey Emin sul versante della pittura (senza contare che l’artista vivente più quotata al mondo è una YBA, ma è la più «tradizionale» del gruppo, ed è Jenny Saville con i 12,4 milioni di dollari ottenuti nel 2018 in un’asta di Sotheby’s a Londra). «Cose, continua Charlesworth, che rifiutano di essere altro da ciò che sono e in cui l’intervento artistico è ciò che le trasforma in qualcosa di più che banale, la “magia” a cui Lucas fa spesso riferimento, dove una cosa e la sua immagine provocano qualcosa di più di ciò che è già noto».

«È una questione di buona qualità, scrive Lucas alla fine del catalogo delle sue opere “After 2005-Before 2012”. Di sensibilità. Di mantenere ciò che è stato promesso, e anche di più. La cosa deve essere più grande della somma delle sue parti. La realtà del carisma, la trascendenza. Il potere di un’immagine. Altrimenti è solo pacchiano. Come tutte le altre stronzate a buon mercato che vengono prodotte».

Altri articoli dell'autore

Mentre l’edizione italiana della rivista «Flash Art», nata nel 1967, diventa annuale, abbiamo chiesto al suo fondatore di raccontarne la storia: «Ho visto di tutto, ma nulla è paragonabile ai cambiamenti odierni»

Fantasia, poesia, manualità e soggettività sono stati a lungo i tabù imposti dal Concettualismo: l’artista torinese, che compirebbe 100 anni nel 2026, li ha trasgrediti ad uno ad uno, anticipando di decenni ciò che oggi è parte fondamentale del lavoro di molti suoi attuali colleghi, e non solo donne

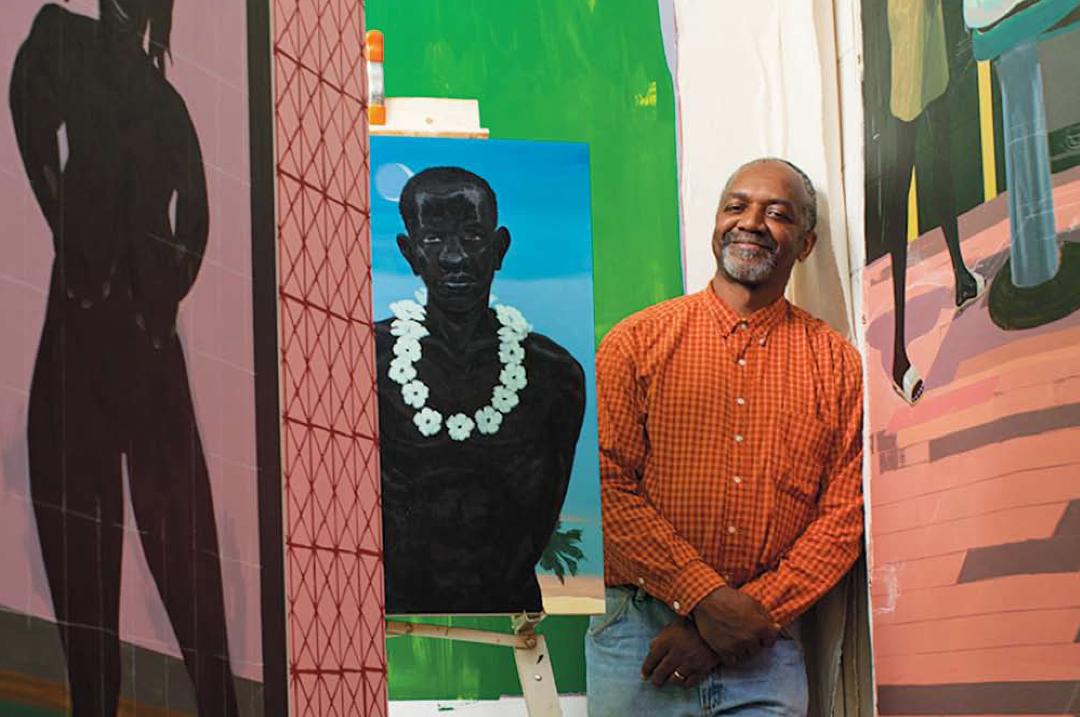

L’acclamato artista figurativo dipinge con la maestosità di un Old Master scene quotidiane della comunità nera. Nel sapiente dosaggio di citazionismo, kitsch, folklore, tragedia e ironia, dal suo lavoro emerge un messaggio: la felicità è possibile

Il viaggio, il mito, il nomadismo stilistico e una straordinaria poliedricità espressiva sono i moventi e gli strumenti alla base della cinquantennale ricerca dell’artista campano, ora impegnato in un trittico di mostre in Umbria