Verifica le date inserite: la data di inizio deve precedere quella di fine

Arcore (Monza Brianza). È stata presentata oggi la conclusione del restauro del «Monumento funerario a Maria Isimbardi d’Adda» di Vincenzo Vela, conservato nella Cappella Borromeo d’Adda, commissionata nel 1850 da Giovanni d’Adda in memoria della sposa Maria Isimbardi, scomparsa prematuramente l’anno precedente.

La Cappella fa parte del grandioso complesso della Villa Borromeo d’Adda formato, oltre che dalla Villa vera e propria (voluta alla metà del XVIII secolo dall’abate Ferdinando d’Adda), dal grande Parco oggi pubblico, dalle Scuderie e dalla Cappella stessa, per la quale il progettista, Giuseppe Balzaretto, s’ispirò al bramantesco battistero ottagonale di San Satiro a Milano, chiesa nella quale la famiglia d’Adda (poi Borromeo d’Adda) possedeva la propria cappella gentilizia sin dal primo Cinquecento.

Il complesso è oggi di proprietà del Comune di Arcore, ma è stato un discendente della casata, Federico Borromeo, a finanziare il restauro, coordinato da Edoardo Oliviero Radaelli del Politecnico di Milano e realizzato da Acerina García García con Mattia Mercante, con la direzione della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Monza-Brianza, guidata da Luca Rinaldi.

Era il maggio del 1853 quando Giovanni d’Adda scriveva a Vincenzo Vela, riguardo alla «Madonna addolorata» e al monumento funebre appena consegnati, «Carissimo amico, è arrivata la Madonna. Non ho termini, mio caro Vela, per dirti quanto mi piace. Io te ne ringrazio vivamente e ti assicuro che mai infine oggetto d’arte mi piacque più del monumento e della Madonna».

Il monumento a Maria Isimbardi, eseguito, scrive Radaelli, «in marmo a cristalli piccoli, semi-traslucido, con una tonalità di base bianca con fini venature giallo-oro e piccole inclusioni, caratteristiche che ricordano il marmo di Lasa, Alto Adige», è composto da 17 pezzi assemblati con colofonia, ed esibisce una prodigiosa maestria esecutiva e una grande eleganza compositiva.

Nel tempo vi si erano accumulati depositi superficiali di particolato atmosferico, specie sui piani orizzontali, negli incavi e nelle zone molto lavorate, e la figura di Maria Isimbardi, colta «negli estremi momenti di vita», come recita il titolo completo dell’opera, aveva perso le dita della mano destra e il pollice della sinistra.

Preceduto da un attento studio visivo (con luce di Wood, microscopio, campionatura e campagna fotografica), il restauro ha provveduto alla pulitura a secco, solventi a base acquosa e a bassa tossicità, a tampone; alla stuccatura; alla protezione della superficie, e all’accordatura cromatica. E ha ricostruito le falangi perdute, basandosi sul calco virtuale, con scanner a luce strutturata, del bozzetto in scala 1:1 conservato presso il museo Vela di Ligornetto (Svizzera), e su quello di una porzione della scultura originale in marmo della Cappella di Arcore. Grazie a tali calchi digitali, si sono potuti ricavare dati sicuri per la reintegrazione delle parti mancanti, che sono state realizzate in stampa 3D con una resina stereolitografica di nuova formulazione, che non danneggia le superfici con cui è posta a contatto e che è ben riconoscibile se esaminata con la lampada di Wood, pur apparendo molto simile al marmo originale. E poiché si tratta di un materiale molto leggero, le integrazioni sono sostenute da minuscoli magneti di neodimio (4 millimetri di diametro e 2 di spessore) che ne consentono lo smontaggio in qualsiasi momento senza danneggiare la scultura, mentre in caso di traumi meccanici, urti accidentali e sollecitazioni, le «nuove» dita si staccheranno senza ferire il marmo originale. Da ultimo, si è provveduto al ritocco pittorico con una tonalità molto vicina a quella del marmo (ma leggermente più chiara dell’originale, al fine di segnalare gli innesti) e alla stesura di cera microcristallina, per proteggere la pellicola pittorica e accordare le integrazioni alla lucentezza al marmo. In tal modo, le mani di Maria Isimbardi hanno ritrovato la loro espressiva gestualità, tanto che «il gesto ritrovato» è il titolo attribuito all’innovativo intervento.

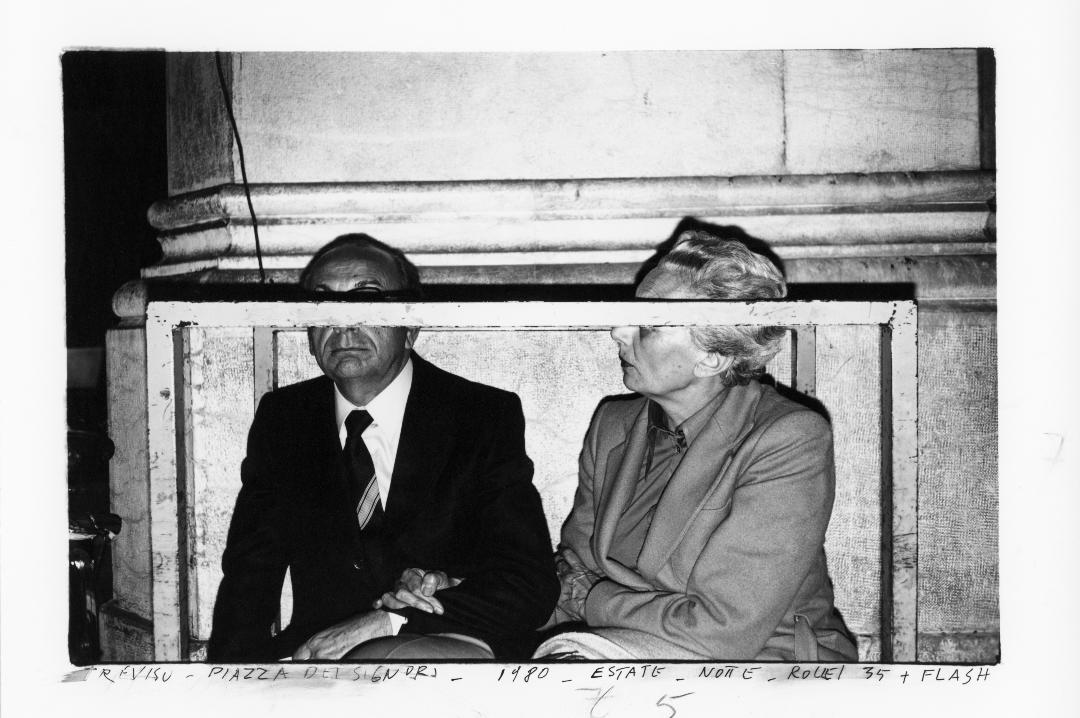

La Cappella Vela del complesso Borromeo D’Adda di Arcore con il monumento funebre a Maria Isimbardi d'Adda

Il Monumento funerario a Maria Isimbardi d’Adda di Vincenzo Vela dopo il restauro

Altri articoli dell'autore

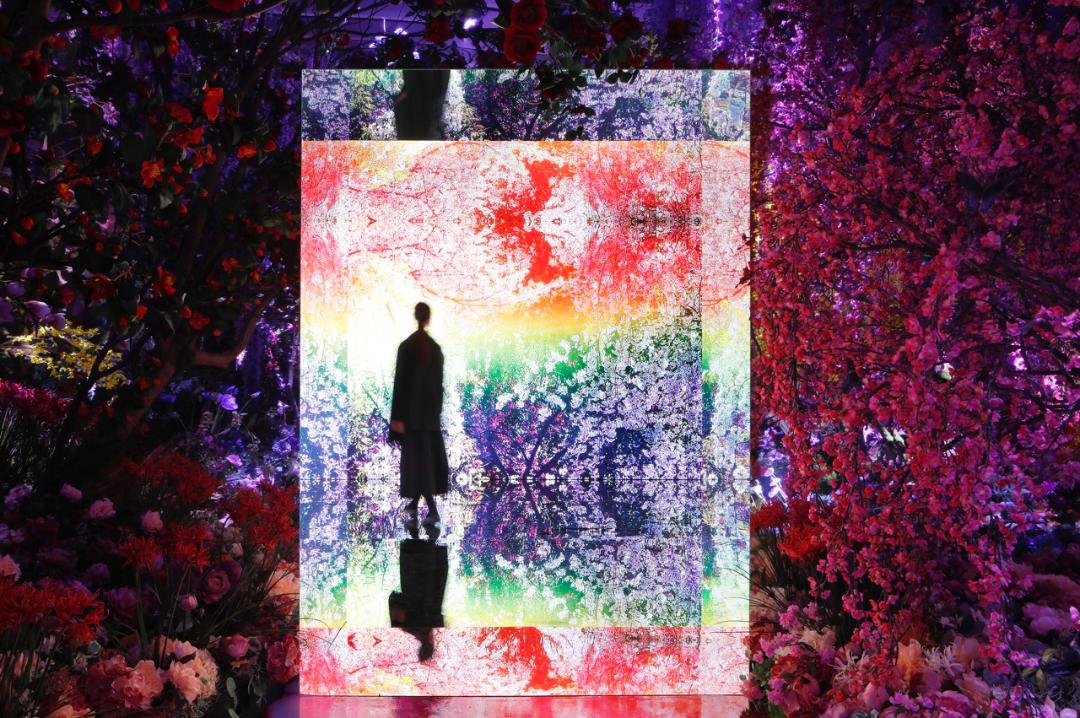

10 Corso Como dedica al maestro romagnolo una mostra incentrata sulla realtà più labile che esista, selezionando scatti in cui si aprono riflessioni sugli statuti della fotografia e sull’atto stesso del fotografare

Con un convegno in programma il 22 e 23 maggio sarà presentato il restauro degli affreschi realizzati nella Chiesa di San Salvatore nel 1375 dal Maestro di Lentate

Al Museo Castello San Materno di Ascona sono riunite 55 opere tra dipinti, disegni e cicli grafici, molti provenienti da una collezione privata svizzera, altri dal Kunst Museum Winterthur

A maggio, il progetto del filantropo e imprenditore giapponese Hiroyuki Maki inaugura a Venezia due mostre per promuovere anche in Europa l’arte contemporanea del suo Paese